1. 引言

宋代彩塑艺术在继承前朝雕塑风格的基础上,熔铸了开放包容的社会风尚、兼收并蓄的理学哲思以及清新雅致的文人旨趣,通过细腻写实的形象传递出形神兼具、气韵生动的传统美学内质,形成了独特鲜明的艺术风格。其中,山西晋祠、平遥双林寺、长治崇庆寺及山东长青灵岩寺的彩塑作品最为经典,代表了宋代雕塑的较高水平。在现代传承与发展中,宋代彩塑艺术与动画角色设计在造型理念及文化定位上具有互通性,为其创新性设计提供了策源可能。如今全球优秀动画不断涌现,中国传统元素成为众多动画作品争先追随的文化符号,也是国产动画作品的核心竞争力 [1] 。挖掘宋代彩塑艺术在动画角色设计中的应用途径,对提高动画角色识别度、推动动画民族化起到重要作用。文章尝试从当下审美着手,发掘宋代彩塑艺术在动画角色设计中的应用途径,由内而外地传承发扬优秀传统文化。

2. 宋代彩塑艺术与动画角色设计的互通性

宋代彩塑艺术是距今千年之久的空间艺术,而动画角色设计是随计算机技术逐步发展成熟的概念艺术。虽然两者归属的艺术范畴不同,但在造型技术、造型审美乃至文化定位上都具有互通之处。动画角色设计为宋代彩塑艺术提供了创新载体,传统雕塑语言又是动画角色设计必需的养分。

2.1. 造型技术的互通性

彩塑在宋代是一种常见的泥塑造像形式,在创作时要经历多重工序。首先需搭起木质骨架,再采用刮、堆、锥、削、刻等雕塑手法塑形,最后进行阴干、填缝、打磨和上色。动画角色设计同样是基于空间造型与平面绘画技法,包含框架搭建到完整立绘的过程。尤其是三维动画角色,在制作过程中会历经建模雕刻、材质贴图、渲染调色,通过数字三维技术直接继承与发展了雕塑艺术。

2.2. 造型审美的互通性

虽然现代动画是基于数字技术而发展,但本质仍是“技术与艺术的结合”,其角色设计与传统雕塑的造型审美具有互通性。像宋代彩塑的形体结构都是基于人体解剖原理,比例舒适、形态自然,这在动画角色设计中同样需要遵循。其次,观者对于彩塑艺术的欣赏是基于现实物理空间,随着观赏视角的变化,雕塑中的线、面、体呈现出不同的视觉效果。在塑造动画角色时,需要通过角色剪影的方式对三视图进行整体调整,使得角色各个角度都符合造型审美。此外,光影也是审视雕塑作品的重要因素。宋代彩塑艺术注重情景结合,光源的角度、远近、强弱、色彩都影响着主体氛围的营造。在动画角色设计中,色彩、材质的呈现同样离不开光影的介入。

2.3. 文化定位的互通性

艺术之所以具有欣赏价值,在于其传播的价值内涵受到观者的认同。宋代彩塑艺术继承了中国传统美学理念,题材表现与宗教信仰、政治文化、世俗生活息息相关,因此传递出的情感能够被世人理解和接受。不难看出,近几年优秀国产动画都离不开传统文化的介入。虽然题材选择往往大胆、创新、脱离现实,但仍是基于观众的接受程度,其传递的内涵、理念、价值观也都需要经过论证 [2] 。

3. 宋代彩塑艺术对动画角色设计的借鉴要素

3.1. 随物赋形:世俗恬淡的人物之美

宋代宽松的政治环境、市民阶级的壮大、城市的高度商业化促使多元文化交融嬗递,文人墨客逐渐以兼收并蓄的态度接纳世俗文化,以雅为俗。此时艺术的政教功能开始逐步弱化,艺术题材更多聚焦于物质生活、娱乐活动及民俗民风。投射在彩塑艺术上,表现为现实主义题材的兴起,以普罗众生作为主要刻画对象。山西晋祠圣母殿的四十三尊彩塑像源于六尚二十四司制度,除主像圣母、少量的侍童、女官外,还包含大量年龄、司职各异的侍女形象,直接呈现了现实中的人物模样,传递出浓厚的人文气息。此外,北宋时期佛教宗派重新兴盛,经传播归化后呈现本土化、世俗化的特征,致使文化艺术从崇尚“神性”转为追求“人性”。因此宋代彩塑中的宗教人物突破了传统造像仪轨,不再正襟危坐,体现出亦动亦静、松弛自然的状态:或平和安逸,或怒目圆睁,或侃侃而谈……像彩塑中对于罗汉的体貌刻画,也各有殊异:青年人挺拔俊朗,中年人体魁身健,老年人清癯干瘦。多元写实的人物为动画角色设计提供了丰富的创作支撑,使角色形象更具有世俗烟火气息,更易让观者产生情感共鸣。

3.2. 尚理定性:唯美雅致的型体之美

不同于唐代的雍容华贵,历史上对于宋代审美的评价总是“内敛”、“端庄”,这在宋代彩塑艺术中体现得淋漓尽致。宋初美学承袭唐代,并未形成其独特的性格,更多强调美学的社会功用性。延至北宋中期,逐渐转化为以心性为本的理学美学。可以说,“尚理”是宋代美学的时代特征 [3] 。理学中倡导的“定性”,是以儒家道德伦理观为根基发展而来的,主张消除外物对于人心的诱惑,以达到淡泊宁静的情感状态。我们可以看到,宋塑中的女性形象身型端庄纤细,与唐代造像中丰腴圆润的“S”形身材截然相反(图1)。在着装上,以开襟、窄袖、立领的形制为主,衣饰贴身适体,使得身型轮廓较为修长;服装表面无多余的点缀,整体素雅简约 [4] 。这种娉娉袅袅的清瘦感,与人们印象中的温婉女子形象十分吻合。如《白蛇·缘起》中的小白一角,虽为蛇妖,却纯真善良。因此在设计时身着一袭贴身素衣,体型纤长细丽,颇具清新恬淡的气质。

3.3. 绘影摹神:形意结合的线条之美

“塑容绘质”可谓中国传统雕塑的独有特征,宋代彩塑同样融注了写意性的绘画线条,极富韵律感。同时,在理学思想的影响下,宋代彩塑对于形体结构的塑造较前朝有所突破,线条刻画多结合立体圆雕的技法,立体生动。崇庆寺北次间殿中立有一尊中年梵僧,身着披袒右式袈裟,整体衣纹如水流般自左肩倾泻而下,并在双腿之间形成具有垂坠感的“U”字型纹路,衣缘处缀有层叠的木耳状花边,颇具“吴带当风”的美学意蕴(图2)。此外,像宋代彩塑中的老年罗汉形象一般刻画得比较瘦削,多采用层叠的阴刻线条强调凸起的筋脉、骨骼,随身体的起伏形成柔和的曲线,极具装饰意味。如崇庆寺中的一尊老者罗汉,额头的皱纹采用了阴线划刻的表现手法,呈现为绘画性线条;面部眉骨突出,眉毛以阳刻线条塑造,中间相连,呈对称分布;颧骨同采用立体浮雕手法,与人体结构相吻合(图3)。其中,随面部结构加以层叠状的线条修饰,走势流畅生动,即立体唯美又富有平面写意特色。这种装饰性线条可用于塑造刚劲、柔美的三维动画角色,造型意象神秘诡谲。不仅能增加人物造型的层次感,也可传递出中国传统的典雅意蕴。

Figure 1. Comparison of shapes between Tang and Song Dynasty colored sculptures

图1. 唐宋彩塑之型体对比①

Figure 2. Statue of a middle-aged Sanskrit monk in Chongqing Temple [5]

图2. 崇庆寺中年梵僧像 [5] ②

Figure 3. Statue of elderly Arhat in Chongqing Temple

图3. 崇庆寺老年罗汉像③

3.4. 彩绘装銮:主观意象的色彩之美

宋代彩塑继承了传统绘画中“随类赋彩”的设色技巧,赋色以客观事实为依据,随同一类物体的固有色进行设色。如长清灵岩寺中罗汉的肤色常以赭石来染,体现出黝黑粗糙的质感。服饰上以红、绿为主色调,施以蓝、黄等传统矿物色彩。色彩是主观的类似色彩,符合传统五行五色的哲学观,并非对自然色的复刻。儒家思想将传统五行色与“仁”、“德”、“善”相联系,赤色为热烈,青色为典雅,黄色为尊贵,白色为平和,黑色为严肃。在角色设计时可借鉴传统五行色,但要注重色彩与角色的文化背景相吻合。像晋祠宋塑的服饰依循了北宋官制进行设色,“五品以上服用朱色,七品以上服用绿色,九品以上服用青色”,表现了对于传统礼教的重视。殿中主尊圣母穿着绿地红边对襟大袖袍,肩头搭红色披帛,下身着红色围裙,前有蓝底白边蔽膝,传递出威严端庄之感 [6] 。圣母神龛两侧矗立的侍女像,年长者的长衫皆为红色,而年轻者的服饰以大面积石绿为主。龛下南北两侧的宦官也按照官职分别施以红绿两色。相比之下,南北两次间侍女的用色较为丰富,以黄、蓝、白为主,仅有小面积的红色作为点缀。

若仅用纯度高的矿物色彩在塑像表面涂抹,极易显得艳俗。因此宋代彩塑工匠将泥胚施以暖灰底,在上色时有意露出底色,很好得中和了矿物染料的过分鲜艳,整体和谐稳重。这与现代数字绘图中的“藏色”技巧相吻合,在角色绘制时,可先使用低饱和的灰色整体厚涂,在此基础上添加亮色,以保证色彩的统一性。

4. 宋代彩塑艺术在动画角色设计中的转化途径

4.1. 角色设定:人性情感之流露

虽然动画本质是一门幻想艺术,但过分理想化的角色设定极易让受众产生审美疲劳,得不到情感共鸣。部分动画角色直接套用“战斗力爆表”、“天才”等设定模板,对于角色原型解构严重,弱化了其中的人性特色。角色是对“人”的模仿,宋代彩塑最珍贵的部分正体现在其多元化的性情展露。在借鉴时,可依据动画剧情的需要保留其世俗化特征,使角色更加鲜明立体。

提起哪吒,大众第一时间会联想到“三头六臂”“忿怒护法”等原型符号。但2003年上映的《哪吒传奇》并未沿用此种全能无暇的英雄形象,而是融合了个人、家庭、社会三部分的叙事结构,使哪吒更有情有义;《哪吒之魔童降世》则是采用后现代的角色重构方式,将哪吒塑造为一个长着“鲨鱼齿”、挂着黑眼圈的另类顽童,其中展现的反叛精神甚是贴近现实的平民英雄形象。而后续问世的动画电影《济公之降龙降世》却完全照搬了哪吒动画的人物设定,把主角济公构建成一个追随英雄梦的孩子,这与济公入世济世的疯僧形象格格不入。若是表现洒脱自在的角色个性,我们可以参照双林寺宋塑中的“醉罗汉”。传闻他行善积德,却不遵守清规戒律。在喝得酩酊大醉后依旧与身边的迎宾罗汉谈笑风生,与传统印象中佛门子弟的清心寡欲格格不入,颇有生活意趣。因此,角色设定并非仅仅是符号化、概念化的构建,而是要加以真实性情的流入,使角色更加有血有肉。

动画角色设定并非仅仅源自故事剧情,也是对于社会、文化、宗教等全方位的感知与追求 [7] 。国产动画《大鱼海棠》中的主角设定取材自《庄子·逍遥游》,鲲、椿、湫分别象征了生命的“忘我无己”、“逍遥自得”、“顺其自然”的三种境界,是庄子哲学中追求自由的体现。我们可以借鉴宋代彩塑所传递的理学思想,注重“人性”特征的表达,通过隐喻象征的方式丰满角色形象,展现更深层次的角色内质。

4.2. 角色造型:母本原型之突破

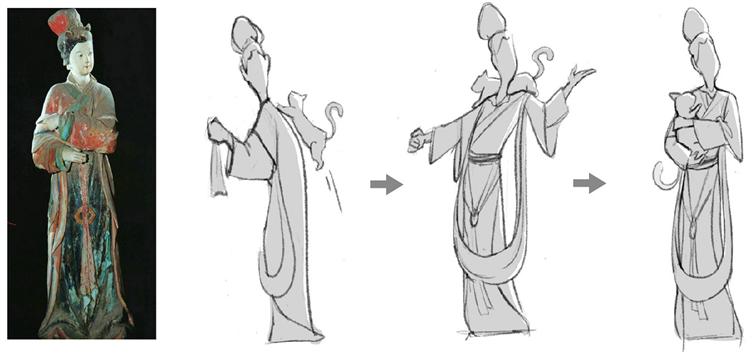

宋塑中的人物造型写实端庄,在设计时需要对造型进行主观转化,增强角色的个性特征。此前,超写实的设计手法在三维动画中广为流行,能极大程度上复刻现实生活中的形象。但受制于电脑运算的局限性,超写实动画常常呈现出僵硬、平淡的特征,遂被市场淘汰。随后,动画设计师便采用夸张写意的方法凸显角色特征,使其更加生动自然。我们在结合夸张手法进行角色创作时,要遵循适度原则,避免过分夸张导致角色失去原有特色。如图所示,以晋祠侍女为例,在设计时可将角色原型修长的特征夸张强化,着重体现宋代侍女温婉的气质。在其中,侍女的头身比依旧符合客观审美,避免出现“头小身长”的滑稽感(图4)。

Figure 4. The proportions of the characters are exaggerated

图4. 角色的比例夸张④

除了调整角色比例,还可通过图形符号的介入达到夸张的视觉效果。传统美术片常会使用几何形对角色形体进行归纳,如《天书奇谭》中正反派的面部形状各异,代表不同的角色性格。这种方法能够保持角色剪影的整体性,避免了造型的繁复冗杂,还能通过抽象的视觉符号创建角色的指代性内涵,提高角色的辨识度。设计中常用到的有三角形、方形、圆形,具有不同的视觉隐喻 [8] 。圆形由于缺乏棱角,给人以柔和、饱满之感;方形具有规矩和匀称的特点,在中国传统审美中往往代表了正直、敦厚;三角形除了具有很强的稳定性外,最直观的视觉特征就是带有尖锐的角,这通常用来表现危险、锋利、激进等。像《哪吒之魔童降世》和《姜子牙》中的申公豹一角,前者头部整体呈瘦长的倒三角状,在片中扮演的是一个阴险狡诈、内心忧郁的反派形象;后者的头型偏圆润,呈现出憨态可掬、忠诚善良的性格特征。

当然,以几何图形为基础图形进行创作并非仅限于观者的固有印象,也与动画角色的设定、动画的文化背景乃至世界观息息相关。因此在角色设计时,切忌使用几何元素简单堆砌,而要对形状进行有机化处理 [9] 。西方在塑造充满力量感的角色时,往往通过加大肌肉体量来突出魁梧感,上身呈“倒三角”形居多,这种设计模式俨然不适用于中国的动画角色。我们可以看到宋代彩塑中的罗汉形象,体型方正,着重表现肌肉的紧致、弹性,对于力量的表达是含蓄的。在设计时可使用方形突出胸廓的挺拔感,弱化四肢的体量。

在上述基础上,我们对晋祠侍女形象进一步设计。角色上半身表现为较为宽扁的三角状,宛如张开的翅膀,下半身则穿插了较为瘦长的三角形,以体现人物清冷瘦削的形象特征(图5)。

Figure 5. The application of geometric shapes in animation character design

图5. 几何形态在动画角色设计中的应用⑤

4.3. 角色表演:瞬间定格之迁想

宋代彩塑艺术定格了各色人物的精彩瞬间,有喜悦者、忧愁者、愤懑者、侧耳倾听着、侃侃而谈者……细微的动作、表情赋予作品以神韵。在动画角色设计中,角色表演同样离不开肢体语言和神态表情的加持。我们可在借鉴的基础上加以联想创作,方能赋予角色戏剧性张力,丰富角色的内心情感。

在进行动作设计时,除通过伸缩、拉伸、反弹等传统夸张技法增强角色的弹性外,可以根据雕塑的定格姿态设想角色的过渡动作,体现动画角色的叙事性。如图所示,最左侧为侍女像的原始动作参考,我们可主观设计叙事情节,补充构建角色的起始动作与强调动作 [10] 。其中融入了动物作为交流元素,展现了角色从“惊讶”到“欣喜”的过程。同时,在中间的强调动作中结合了舞蹈姿态,以此展现侍女俏皮可爱的性格特征(图6)。需注意的是,角色的动作表演并非孤立的体系,而是与角色其他方面的设计互相影响。如角色比例的设定要遵循客观世界的运动规律,若角色的头部占比过大,则会在动作幅度大时呈现出笨重的感觉。

Figure 6. Associative design of character actions

图6. 角色动作的联想设计⑥

同样的联想方式可用于角色的表情设计,但在其中需要主观夸大表情特征,以增强角色的情绪感染力。同样为展现笑容,动画《三体》的主角罗辑完全复刻了现实人物的表情动态,带给观众“皮笑肉不笑”的假面感;而《白蛇·缘起》中宝青坊主的随从罗汉,在设计时突出强调了嘴部特征,笑容表现得自然舒展。因此,设计者要在适配动画技术风格的基础上,对五官在面部的比例,五官形状、位置、大小乃至五官牵扯的肌肉走向作适当的夸张处理。

4.4. 角色气质:诗情写意之融入

若要表现具有宋韵雅质的动画角色,写意特征的呈现是不可或缺的。像中国美术片中的神仙形象,常采用简洁的装饰性线条勾勒出服装的动态,极具东方之美。其中的线条装饰并非是对表层的附加涂饰,而是展现角色性情的形式美表达,是传达角色审美愉悦性的视觉形式提炼与风格化过程 [11] 。

随着数字技术的发展,国产三维动画逐步占据主流市场。三维动画主要是基于物理动力学模拟线条肌理,大大提升了角色的自然生动感,但容易缺乏中国特有的装饰写意韵味。一方面,我们可通过数字雕刻技术的介入,在角色表面加以装饰性纹理,再结合烘焙贴图的方式赋予模型材质;另一方面,可采用风格化的渲染方式,在三维建模的基础上解析出平面轮廓,使角色富有扁平装饰意味。

此外,传统色彩也是展现角色写意特征的重要符号。色彩是动画创作过程中凝结的产物,是被典型化和规律化的提炼,具有明显的指向性 [12] 。在设色时,需强调色彩对于角色意境的表达作用,结合角色背景进行主观调整,避免直接吸取宋代彩塑中的色彩。按照宋代彩塑的设色原则,红色为正色,适用于表现表现尊者或强者,绿色、青色则用于表现较为优柔的角色形象。如《白蛇·缘起》中宝青坊主的服饰大胆运用了红配绿,并用金色作为服装纹饰,以示“上位者”的威严。其次,色相的鲜艳或朴素,色彩的浓或淡、厚或薄,色调的冷暖都会给予观者不同的心理暗示。若角色带有忧郁属性,则身上的色彩通常较为暗淡;若要表现活泼开朗的形象,则要适当提高色彩的明度和纯度。我们从晋祠侍女像上提取出石绿、朱红、灰青、月白四种颜色。应用到角色设计中时,保留石绿作为主色,并适当调整了部分色彩的色相和明度,以强化角色清冷的气质。有时随着剧情演进,还需通过调整色彩倾向来表现角色在不同时空下的情感差异和性格变化(图7)。

Figure 7. Extraction, transformation and application of color plastics

图7. 彩塑颜色的提取、转化与应用⑦

5. 结论

曾经国产动画受到欧美、日韩审美的影响,角色趋同性严重。但随着动画产业“民族化”浪潮,涌现出一批批优秀的国产原创动画,其中的动画角色既凸显了传统文化底蕴,又不失时代性。这些范例启迪着设计师不能仅仅拘泥于技术创新,更要另辟蹊径,从传统文化中挖掘答案,提升动画角色的“民族性”。彩塑艺术经过千年的发展变迁,到了宋代呈现出独特的美学意蕴,具有极高的艺术价值。探索其在动画角色的设计中的应用,对两者发展具有重要意义。一方面,宋代彩塑艺术为动画角色设计提供了启示,其丰富的艺术特征和审美内涵赋予动画角色以文化价值;另一方面,动画角色为宋代彩塑艺术提供了传播载体,使这类静态艺术得以在时间维度延续下去。

注释

①图1来源:https://www.360doc.cn/article/35403927_1042203534.html,

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664986719044800708&wfr=spider&for=pc

②图2来源: [5]

③图3来源:https://m.sohu.com/a/431450808_340293/?pvid=000115_3w_a

④图4来源:作者自绘

⑤图5来源:作者自绘

⑥图6来源:左:https://k.sina.cn/article_2662423037_p9eb159fd02700vfg0.html?from=cul,

右:作者自绘

⑦图7来源:左:https://new.qq.com/rain/a/20210215A00UWI00,右:作者自绘