1. 引言

冻土,又称为“无树的平原”,是指负温或零温,并且含有冰的各种岩石和土体 [1] ,是一种易受温度影响的土体。通常可分为短时冻土、季节冻土以及多年冻土(又称永久冻土,指的是至少连续两年保持完全冻结的任何地面) [2] 。活动层是指位于地壳的上层,每年在温度低时冻结,在炎热季节融化 [3] 。多年冻土是寒季独有的特征,但近年来全世界气候变暖使得全球多年冻土的广泛退化,对生态环境和全球气候有非常严重的影响。多年冻土主要分布在高纬度和高海拔地区,占北半球陆地面积的四分之一 [4] ,尤其是北极地区分布尤为广泛。这也使北极成为冻土研究的重要地区 [5] 。北极地区主要就是指北半球靠北的地方,是地球的寒带地区。北极地区包括整个北冰洋以及格陵兰岛(丹麦领土)、加拿大、美国阿拉斯加州、俄罗斯、挪威、瑞典、芬兰和冰岛八个国家的部分地区 [5] 。北极地区主要由北冰洋以及围绕在其周围的有较少植被生长的冻土地带所构成。其常年低温的环境是该地区冻土广布的重要因素。北极地区是对气候变化最为敏感的区域之一,多年来都是生态环境等研究方面的热点。泛北极冻土地带作为全球碳库的重要来源之一,它对气候变化影响有着自己独特的方式。虽然近期全球气候变暖现象得到一定程度的遏制 [6] ,但北极地区温度的升高却仍表现出显著的加速趋势(0.34℃/十年) [7] 。大幅度且快速的北极增温状况,造成多年冻土分布范围的快速缩减 [8] 和冻土活动层厚度的增加 [9] 。温度的上升会加剧冻土的退化,并且冻土的退化可能会释放冻土内的碳元素。而大气中碳元素所占比例的增加更会加速冻土活动层厚度的增加,并且反过来加速促进全球变暖,这是一个恶性循环的过程。多年冻土区碳元素含量丰富,其碳储量变化及碳反馈机制是全球气候变化研究中的重要领域 [10] 。冻土对人类日常生活,生态环境的发展以及气候的变化都有着十分深远的影响。对于整个全球都具有着十分重要的意义。因此,对北极地区冻土活动层厚度变化的深入研究,有助于我们更深入的了解全球气候变化推动土退化的影响,引起人们对冻土资源的重视,并建立相关的监测设备和保护措施。

在冻土研究的历史进程中,关于冻土研究最早开展于18世纪30年代 [11] 。第一张较为单一的冻土分区图出现在19世纪末的苏联。然而北美在20世纪初才开始对冻土进行初步研究,并在当时研究出第一张属于北美的冻土分区图 [12] 。此前,冻土分布图多为小比例尺地图,国内外专家所研究的地域都是基于相关地区的南界进行圈定的。20世纪中叶以后,冻土分布图的涉及的研究区域逐渐变大、范围逐渐变广。随着科技的发展,航空技术在冻土研究中逐渐发挥作用,随之出现更内容更新颖、数据更详尽的冻土分布图。冻土的分布区的生存环境并不适合人类生活。因为其主要分布在海拔较高、风力极大的恶劣环境中,所以对冻土数据进行采集是特别困难的,而且需要耗费较长时间。所以,在社会飞速发展和人类的进步需要,以往传统的冻土分布图制作方式就有些落后了。近些年来,随着科技发展,国内外专家对于不同空间尺度进行了冻土分布模型的研究。同时,通过遥感(RS, Remote Sensing)获取信息和数据的方式受到大家的欢迎,是极其重要的信息来源。虽然卫星遥感图像的空间分辨率较低,但它的全天候,多时相等特性使其在获得冻土相关信息方面优势很大。我国的冻土主要分布于大小兴安岭、青藏高原地带,以及一些高海拔地区。尤其是我国东北地区,由于地理位置的原因,冻土活动层厚度变化对气候变化异常敏感 [13] 。寒区的工程建设与发展对冻土的退化和生态环境的发展有很大的影响,但同时也对区域冻土的研究产生一定的促进作用。自20世纪50年代起就有学者开始对冻土进行深入研究与考察 [14] 。1958年组建高山冰雪利用研究队以应召国家发展西北的需要。1981年,郭东信 [15] 等绘制了中国东北冻土分布图,而20世纪60年代才对青藏高原冻土图开始进行绘制。1975年,童伯良 [16] 等编制了第一张中国冻土分布图。随着科学技术的丰富,以及数据获取的全面和精准,我国许多科学家所绘制的冻土图则是通过模型模拟出来的。模型的出现方便了许多冻土图的绘制以及对活动层厚度变化的预测。对于冻土活动层厚度的探究,国内外逐渐采用瞬变电磁对冻土厚度及分布特征进行探究,研究成果应用广泛。对于影响活动层厚度变化的驱动因子的研究,国外对泛北极高纬度地区水文、植被对多年冻土退化的研究较多,如White等 [17] 通过对阿拉斯加北部流域的长时间观测,得出积雪融化与活动层变化对地下径流的影响;Fedorov等 [18] 论证了不同植被类型对冻土活动层厚度的影响。但目前研究内容范围较小,并没有从大尺度对整个泛北极地区进行多种影响因素研究。

因此本研究选取北极地区为研究区域,通过利用多年的站点监测数据进行长时间序列探究,剖析北极地区冻土资源的时空变化趋势。并通过植被覆盖度和植被类型数据,揭示不同植被类型与活动层厚度之间的关系。为保障北极地区冻土资源对人类的经济效益得以延续以及为保护北极地区冻土资源和当地的生态环境提供理论依据。从而进一步保障全球生态环境的可持续发展。

2. 研究区概况与数据

2.1. 研究区概况

本文的研究区不只是北极点,而是大致位于北纬60度以北的陆地地区,四周被亚洲、欧洲和北美洲北部的多年永久冻土区所围绕。北极地区占地面积2100万平方千米,之中陆地面积约为三分之一。气候以极地冰原气候为主,北极地区大部分为北冰洋,陆地地形主要以山地为主。北极地区全年寒冷,并且还会出现极夜现象。冬季的最低气温可以达到零下50℃,年降水量平均100~200 mm,多数地区全年冰封。丰富的自然资源也因北极地区特殊的自然环境而存在,例如石油、天然气、金刚石等等。并且拥有重要的战略地位。

2.2. 数据

2.2.1. 冻土数据

本研究选取的冻土数据主要包括冻土分布及活动层厚度的站点监测数据。其中活动层厚度数据来自CALM站点数据 [19] 。本研究共选取64个站点数据,时间为2001年~2016年。

2.2.2. 气温数据

本研究所用的温度数据来源于美国国家气候数据中心NCDC (National climatic Data Center)。为分析温度与冻土活动层厚度之间的关系,选取了2001~2016年年均温度。并对温度数据进行筛选,剔除异常值,共选取150个站点进行分析研究。

2.2.3. 植被数据

本研究所选用的植被数据来源于美国国家航空航天局(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov)提供的MODIS土地覆盖产品(MCD12Q1和MCD12C1)。其共包含18种土地覆盖类型,所使用的数据时间分别为2012年和2016年。本研究16类植被类型重分类为林地、草地、湿地、草原和灌丛5大类。

3. 研究方法

3.1. 基于ARCGIS的研究分析

本文的研究主要应用ARCGIS软件,包括从数据处理到图像制作和输出。对于所获取的监测站点数据,首先清除掉缺测站点数据,然后将余下的站点数据利用ARCGIS与北极地区的影像进行叠合。根据北极地区所包含的区域进行属性选取,获取行政区划,最后得到监测站点的空间分布图。在对活动层厚度进行分析时对各监测站点多年活动层厚度求取平均值,结合冻土分布图,并根据所划分的活动层厚度区间进行分析,出图。

在对植被类型进行分析时,首先将所获得的数据进行拼接,然后对数据进行预处理,对图像进行增强处理,然后将利用ArcGIS将数据转换为栅格数据。

3.2. 基于Excel的折线图分析

本文在对活动层时间变化以及气温对活动层厚度的影响中应用到了折线图的分析方法。折线图的分析有助于更直观的显示出活动层厚度的变化特征,以及与其他变量之间的关系。在制图过程中,首先将监测站点数据的属性表从ARCGIS中导出,将温度、时间以及活动层厚度数据导入Excel中。

4. 泛北极地区冻土活动层厚度的时空变化

4.1. 时间变化特征

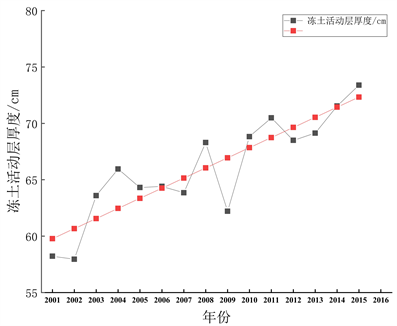

根据图1所显示,2001~2016年泛北极地区多年冻土活动层年平均厚度在56.8~73.5 cm之间。增长趋势有波动,增长率约为1.1 cm/a。由此可知每10年泛北极地区多年冻土活动厚度平均增加1.1 cm。并且冻土活动层厚度的总体趋势为逐渐增加。

4.2. 空间变化特征

本文通过对2016年研究区冻土活动层的空间分布情况进行分析,来解析冻土活动层厚度的空间分布规律。我们能发现:冻土活动层厚度的变化呈现出一定的纬度地带性,总体上表现为由北向南增加的特点。活动层厚度较大的区域主要集中在低纬度地区。这在50°N蒙古上界表现比较显著,而较小的厚度集中分布在加拿大靠北极附近地区。

5. 多年冻土活动层厚度变化的影响因素

5.1. 气温变化对冻土活动层厚度的影响

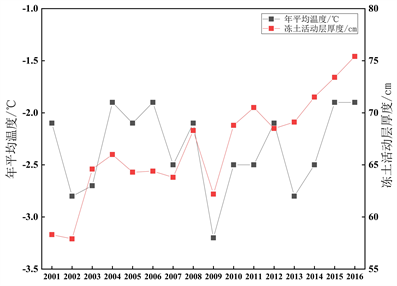

气温的波动对冻土的冻融过程影响有强相关性,且不同季节温度变化对多年冻土冻融的作用效果也是不同的,并且认为夏季温度对其影响效果显著。为此,本文对年平均气温对活动层厚度变化的作用进行了分析。年平均温度与多年冻土活动层厚度变化的关系,如下图2所示。

Figure 1. Annual mean permafrost active layer thickness changes in all permafrost regions from 2001 to 2016

图1. 2001~2016年全部冻土区年平均多年冻土活动层厚度变化情况

Figure 2. Relationship between annual mean air temperature and the thickness of permafrost active layer

图2. 年平均气温与冻土活动层厚度的关系

1998年7月,全球平均温度为16.5℃ (美国国家大气与海洋总署公布)。自上个世纪以来,全球气温便普遍开始升高。在最冷的南北极地区,曾经测量得到零下89.2℃的低温。但近些年来,由于温室效应的影响,全球平均气温度逐年升高。2016年的平均气温升高了近1.4摄氏度。并且根据2001年~2016年的气象站点数据可以发现,近20年来北极地区主要呈现出增温趋势。从整体来看冻土活动层厚度与气温变化呈正相关。这也充分证明泛北极地区气温的升高导致地温升高,从而引起活动层厚度的增加。但同时,也应注意到气温和冻土活动层厚度增加的关系并不是完全呈现出正相关。这表明气温并不是影响冻土退化的唯一因素。

5.2. 植被类型与冻土活动层厚度之间的关系

植被类型是气候条件的表征之一。这主要与太阳辐射和降水量以及其他影响因素息息相关。由于地球上的各个区域气候条件不尽相同,因而生长的植被也是不同的。植被状况也是其所生长土质好坏的一种体现。不同植被会通过多种作用影响冻土冻融过程进而影响活动层厚度 [19] 。基于2016年土地利用覆被数据,对林地、草地、湿地、草原和灌丛5种植被的多年冻土活动层的平均厚度进行整理,得出不同植被类型的活动层厚度有所不同 [20] 。林地在所有植被类型中平均活动层厚度最高,而灌丛则最低。具体数值如表1所示。

Table 1. Active layer thickness of different vegetation types

表1. 不同植被类型活动层厚度

6. 结论与展望

6.1. 主要结论

本文结合2001~2016年多年冻土监测站点数据,地表温度数据以及2012和2016年的植被类型数据,对北极地区的活动层厚度的变化进行了研讨,并分析了其时空变化规律及主要影响因素。主要结论如下:

(1) 泛北极地区冻土活动层厚度随着年份的增长,也呈现出了波动式增长。并且随着时间的发展,活动层的厚度表现出显著的增大。与全球气候变暖有很大相关性。

(2) 泛北极地区活动层厚度的分布具有明显的空间差异性。主要表现为纬度地带性差异。从空间分布上可以看出,冻土活动层厚度较大的地区主要分布在较低纬度。

(3) 气温变化影响冻土退化。随着全球气候变暖,冻土发生明显退化,主要表现为活动层厚度的增加。

(4) 植被类型的不同,所对应的多年冻土活动层厚度存在差异。这不仅与植被类型有关,也与植被覆盖度相关。植被对太阳光的吸收减少了对地面直接的太阳辐射。因此植被的保护对冻土资源的保护有一定作用。

6.2. 不足

(1) 站点数据的选取具有主观因素,这会影响研究的准确性和客观性。

(2) 研究所用数据为全球平均温度数据,不具有代表性。因此得到的有关冻土活动层厚度与温度变化的关系会存在一定的误差。

(3) 研究区内植被覆盖度较低,植被类型较单一。因此在探究植被类型与冻土活动层厚度的关系时产生了一定的影响。

(4) 多年冻土的退化并不是受单一因素影响,本研究所选影响因素过少,研究不够全面。

6.3. 展望

针对以上不足,在利用所处理的数据对研究地域进行分析时,以后的研究更要注重优质数据的选取,寻找更加精准的数据集,以及致力于获取动态的植被类型数据。并且在研究中运用模型来对结果进行验证,以及对冻土活动层厚度进行模拟。同时,针对其他影响因素,也应进行进一步的研究,从而提高研究结果的准确性、科学性以及全面性。