1. 引言

2017年,中国共产党第十九次全国代表大会首次提出“高质量发展”这一名词,标志着中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济高质量发展的实现离不开从创新、协调、绿色、开放、共享五个方面,全方位、全领域地对新发展理念进行贯彻拓展。五年来,中国经济高质量发展建设成果显著,GDP连续12年稳居世界第二,经济发展稳中有升。然而,推动经济高质量发展过程中也出现了需求收缩、高端要素供给不充分、区域发展不平衡等一系列问题。2022年,党的二十大报告明确指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。为此,针对现有发展成果与问题,在深度理解经济高质量发展的基础上,构建指标体系并测度其发展水平,对提升中国区域经济发展质量,缓解区域经济发展差异具有重要现实意义。

2. 文献综述

作为一个研究热点,由于学术界对经济高质量发展的内涵和评价指标体系尚未有统一的定论,现有学者关于经济高质量发展的测度研究各异。当前,构建经济高质量发展水平指标评价体系的主要视角大体可分为三类:一是基于新发展理念的内涵,陈景华等将新发展理念的五个子系统进行创新转化,从创新性、协调性、开放性、可持续性及共享性五个分维度评价省际经济高质量发展水平 [1] ;二是考虑到人民美好生活需要与不平衡不充分发展这一矛盾的转变,李金昌等根据社会主要矛盾发生重大变化的背景,将“美好生活”和“不平衡不充分发展”纳入指标体系 [2] ;三是对于经济高质量发展自身内涵的解读。魏敏等深度剖析经济高质量发展内涵并结合中国高质量发展的现状,从经济结构优化、创新驱动发展、资源配置高效、市场机制完善、经济增长稳定等十个方面构建评价指标体系 [3] 。

测度中国经济高质量发展水平的文献,主要集中在时空动态演进和差异来源分析两方面。评价经济高质量发展水平的方法多样,包括熵值法、主成分分析法、层次分析法等 [4] [5] ,研究范围分为全国、某一经济带或地区。张侠等使用非参数核密度估计法研究全国经济高质量发展水平的动态演进特征,得出经济高质量水平逐年提升,差距逐步扩大的结论 [6] 。袁野等采用Dagum基尼系数法,发现东、中、西数字经济、技术创新与经济高质量发展耦合度相差较大 [7] 。王婉等通过定性比较的多系统间“组合效应”分析,发现浙江、江苏为创新、绿色、开放发展主导的经济高质量发展 [8] 。

综上,现有的文献在经济高质量发展水平的测度、动态演进方面展开研究,并取得一定的进展,但还存在一定不足:对“十三五”规划时期,全国范围经济高质量发展水平的测度分析较少;有关经济高质量发展水平的指标体系尚不完善、加权方式较为单一,反映的中国经济高质量发展水平结果可能不够全面客观。鉴于此,本文选用2013~2021年省级面板数据,将新发展理念与经济高质量发展的内涵相结合,同时纳入民生福祉这一维度构建经济高质量发展指标评价体系,在CRITIC赋权法测度经济高质量发展水平的基础上,探究经济高质量发展的动态演进趋势、区域差异来源。

3. 数据来源与模型构建

3.1. 数据来源

本文选取除西藏以及港澳台地区外全国30个省(市) 2013~2021年的省级面板数据。数据来源于《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《第七次全国人口普查》及历年各省统计年鉴。

3.2. 模型选择

3.2.1. CRITIC法

CRITIC法是一种结合评价指标的对比强度与指标间的独立系数确定指标权重的方法,本文利用CRITIC法测度经济高质量发展水平,具体测度原理步骤如下。

(1) 数据标准化。设有m个评价对象,n个评价指标。Xmax为指标j的最大值,Xmin为指标j的最小值,Xij为处理后的数据。

(

为正向指标) (1)

(

为负向指标) (2)

(2) 计算权重

(3)

(4)

(5)

Si表示第i个指标的标准差;rij表示指标间的相关系数,相关性越大冲突性越小;Ci表示指标i的信息熵;Wi为第i个指标权重。

3.2.2. Dagum基尼系数分解

本文使用Dagum基尼系数 [9] 进行经济高质量发展水平的差异分析。该方法基于子样本分布状况,可将总体基尼系数拆解为区域内、区域间和超变密度三个部分。构建子群j和h之间的基尼系数函数形式如下:

(6)

3.2.3. Kernel核密度估计

作为一种非参数估计方法,Kernel核密度估计主要通过连续的密度函数曲线来描述随机变量的分布形态。假设

为来自连续总体X的样本,

是经济高质量发展水平x的密度函数,则可以定义为:

(7)

3.2.4. 莫兰指数

本文采用莫兰指数进行空间自相关检验,莫兰指数数值区间为[−1, 1],得分越接近1,说明空间相关性越强。基于经济距离权重矩阵测算了经济高质量发展全局莫兰指数。

(8)

3.3. 指标选取

基于前文所述的理论基础,本文遵循指标体系的全面性、科学性与数据可得性、可比性原则,构建包含经济活力、民生福祉、创新发展、绿色发展、对外开放5个子系统26个测度指标的经济高质量发展水平的测度体系,见表1。

Table 1. High-quality economic development index system

表1. 经济高质量发展指标体系

分子系统来看,经济发展离不开较强的增长水平、协调的经济结构、安全稳定的发展韧性,本文从增长质量、产业升级、风险防范三个维度衡量经济活力,以人均GDP与全国人均GDP的比重、GDP增长率反映增长质量,产业机构高级化、合理化 [10] 分别衡量产业结构升级、产业间的协调度,失业率和消费价格指数则体现经济社会的安全稳定性;经济高质量发展是将人民日益增长的美好生活需要与社会发展阶段相匹配的发展,从医疗、教育、就业等方面衡量社会保障程度,以人均可支配收入、教育娱乐文化支出和文化基础设施衡量居民生活品质;创新是经济高质量发展的第一动力,创新投入、创新产出体现创新发展的成效,创新投入的指标包括:信息化企业数/规模以上工业企业数、R&D经费/GDP、增量资本产出率,创新产出的指标包括:以技术市场成交额/GDP表示技术转移和科技成果转化的总体规模,新产品开放项目数/规模以上工业企业数、有效发明专利数/发明专利授权数表示研发成果的竞争力;在绿色发展方面,从资源处理、污染排放、治理投入三个角度衡量绿色治理的水平,指标包括:人均生活垃圾处理量、二氧化硫排放量/GDP、工业污染治理完成投资额,以绿色覆盖率、环境保护支出和财政支出的比值衡量绿色转型的水平;提高对外开放水平有助于提升经济发展质量,本文主要以人均进出口总额、外商直接投资/GDP、樊纲等人编制的市场化指数 [11] 展现对外开放程度。

4. 中国经济高质量发展水平与差异分析

4.1. 经济高质量发展水平测度结果

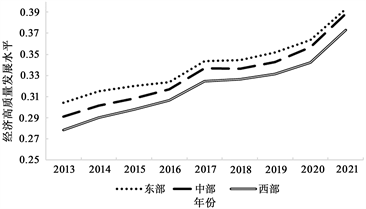

整体来看,中国经济高质量发展水平从2013~2021年呈现攀升趋势,从2013年的0.287上升到2021年的0.378,增长34.09%。分区域来看,东、中、西部经济高质量发展水平均稳步上升,东部地区从2013年的0.304上升到2021年的0.393,增长29.23%;中部地区从2013年的0.291上升到2021年的0.389,增长33.56%;西部地区从2013年的0.279上升到2021年的0.373,增长33.85%。从绝对值来看,东部地区高质量发展水平始终高于中、西部地区,从相对水平来看,中、西部地区经济发展基础较为薄弱,增速相对较快。根据图1所示,自2017年高质量发展这一概念提出后,三大区域高质量发展水平增速都明显上升,东部与中、西部地区高质量发展水平的差异均在缩小,说明高质量发展体制的建设成果显著。

Figure 1. The level of high-quality economic development of China’s three major regions

图1. 中国三大区域经济高质量发展水平

据表2所示,2013~2021年中国经济高质量发展多级分化的情况仍较为严重。具体而言,30个省(市)的经济高质量发展水平得分在观察期内均有所上升,北京、上海、江苏、浙江、广东始终居于前列,远超全国平均水平,除了青海、宁夏、新疆等经济发展相对落后地区,其他省(市)得分差异不大。从增长情况来看,宁夏由2013年的0.187上升到2021年的0.304,提高62.57%,增长幅度最大,西部地区整体增长率均超过30%,说明西部地区经济高质量发展建设势头较为强劲。

Table 2. High-quality economic development index system

表2. 经济高质量发展指标体系

4.2. 经济高质量发展区域差异情况

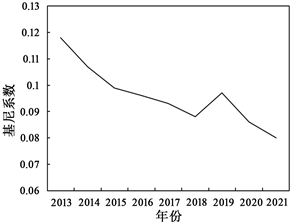

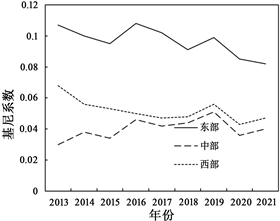

2013~2021年中国经济高质量发展水平差异来源如表3所示。从全国来看,中国经济高质量发展水平差距在波动中下降,基尼系数从2013年的0.118下降到2018年的0.088,2019年上升后继续下降,2021年达到最小值0.08,图2(1)具体展示了总体差异的变动趋势。中国经济高质量发展水平差异缩小可能的原因为:经济高质量发展仍是一个较新的概念,中国经济高质量发展整体水平较低,差异多来自于北京、上海、江苏、浙江、广东等几个经济发达地区和其他地区之间,而经济高质量得分较高的地区相对其他地区的提升空间较为有限。区域内差异如图2(2)所示,东部地区经济高质量发展水平的相对差异最大,2016年开始自差异水平几乎均超过全国层面的相对差异,呈现在波动中下降的趋势;中部地区的相对差异在三大区域中最小,大致在0.03~0.05的范围内变化;西部地区的内部差异较为稳定,总体围绕0.05的刻度线上下浮动。

Table 3. Regional differences and sources of China’s high-quality economic development

表3. 中国经济高质量发展区域差异及来源

图2(3)显示区域间经济高质量发展水平,东中、东西地区间差异较大,呈现下降–上升式的循环波动,东中与东西两者的相对差异不大,两条折线相互交织,这充分说明了东部地区经济高质量发展水平持续领先。中西地区间差异稳定在0.05的水平线上下,变动的绝对值较小。2013~2021年中国经济高质量发展地区间的差异主要是东中、东西地区间的差异。

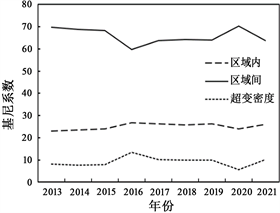

进一步分析中国经济高质量发展水平差异来源,如图2(4)所示,区域差异中区域间差异占比在65%左右,区域内差异占比25%左右,超变密度基本占比在10%左右,也就是说区域间差异是中国经济高质量发展区域差异的主要来源。

(1) 总体差异 (2) 区域内差异

(1) 总体差异 (2) 区域内差异

(3) 区域间差异 (4) 差异来源

(3) 区域间差异 (4) 差异来源

Figure 2. Analysis of the differences in the high-quality development of China’s inter-provincial economy

图2. 中国省际经济高质量发展差异分析

5. 中国经济高质量发展的动态演进分析

5.1. 基于核密度估计的动态演进趋势

2013~2021年全国和东中西三个地区经济高质量发展的核密度估计如图3所示。从整体来看,全国、东部、中部和西部地区核密度估计曲线均呈现逐步向右移动的形态,说明全国、东部、中部和西部地区的经济高质量发展水平在观察期内不断提高;其次,关注核密度曲线的形态,全国、东部、中部和西部地区的核密度曲线峰值先明显上升后小幅下降,曲线先变窄后略加宽,说明全国、东部、中部和西部地区内部经济高质量发展水平的差距缩小后保持较为稳定的状态;接着,从分布形态来看,全国核密度估计函数呈现不同程度的右拖尾现象,且分布延展性在不断拓宽,说明中国经济高质量发展水平较高的省份与全国平均水平的差距进一步拉大,全国核密度估计函数的拖尾现象比三大区域都为严重,说明全国层面的相对差异大于三大区域经济高质量发展水平的相对差异;最后,关注波峰数目,全国核密度估计曲线从2013年的一个波峰,增长到2017、2021年的两个波峰,说明全国经济高质量发展出现两级分化现象,2017、2021年东部地区核密度曲线存在两个波峰,说明东部地区高质量发展水平也存在两级分化的状态,中部地区由2013年的一个波峰,变为2017的两个波峰、2021年的多个波峰,说明中部地区经济高质量发展水平由两级分化转变为多级分化,西部地区始终存在一个主峰,一个侧锋,说明西部地区经济高质量发展水平两级分化的情况一直存在。

Figure 3. Kernel density estimation map of high-quality economic development in the country and the three major regions

图3. 全国及三大区域经济高质量发展核密度估计图

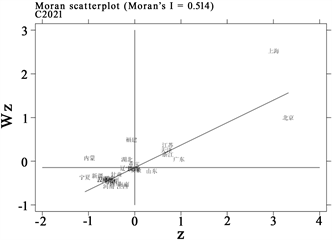

5.2. 空间关联性分析

全局空间自相关结果如表4所示,Moran’s I指数均大于0,且通过1%水平显著性检验,说明中国经济高质量发展存在显著正相关,即一个地区的经济高质量发展水平会受到相邻地区经济高质量发展的影响,表现出一定的空间溢出效应。

Table 4. The global autocorrelation test of the high-quality development level of China’s inter-provincial economy

表4. 中国省际经济高质量发展水平全局自相关检验

2021年经济高质量发展莫兰指数散点见图4,局部莫兰指数集中在第三象限,说明大多数省份经济高质量发展都呈现低低集聚形态,落在第一象限的北京、上海、江苏等六个省(市)都是经济高质量发展水平较高的地区,呈现高高聚集形态。

Figure 4. Scatter plot of the Moran Index for high-quality economic development in 2021

图4. 2021年经济高质量发展莫兰指数散点图

6. 结论与建议

6.1. 结论

高质量发展对建设现代化经济体系具有重要作用。本文基于2013~2021年省级面板数据,在CRITIC法测度中国省际经济高质量发展水平的基础上,使用Dagum系数分解、核密度估计等方法分析其差异来源、空间动态演进趋势,得出以下主要研究结论:

(1) 中国经济高质量发展水平呈现逐步攀升的趋势,但多级分化的情况较为严重。一方面,东、中、西部经济高质量发展得分在观察期均有所提升,西部地区整体增幅较快;另一方面,北京、上海、江苏、浙江、广东等地经济高质量发展水平持续领跑全国,青海、宁夏、新疆等地发展水平较低,其他地区经济高质量发展水平得分差距较小。

(2) 中国经济高质量发展水平差距在波动中下降,差异主要来自区域间的差异。 从区域内差异来看,东部地区经济高质量发展水平的相对差异最大;从区域间差异来看,东中、东西地区间差异较大,中西地区间差异稳定在低值。

(3) 中国经济高质量发展表现出一定的空间溢出效应。从全局自相关检验来看,一个地区的经济高质量发展水平会受到相邻地区经济高质量发展的影响;从局部莫兰指数散点图来看,多数省份处于“低低”集聚区域。

6.2. 建议

基于上述结论,本文提出以下几点建议:

(1) 深化对经济高质量发展内涵的解读,建立完善的评价、考核机制。一方面,学术界对经济高质量发展的测度研究仍不全面,需结合社会经济发展不断优化经济高质量发展的评价指标体系。另一方面,政府应积极转化职能,建立有效的经济高质量发展考核机制,促进全国各区域经济高质量发展。

(2) 以人为核心,坚持贯彻新发展理念。经济高质量发展离不开以人为核心的综合配套改革,在人的全面发展中强化现有技术的集成创新,强调与自然和谐共处,加强对外合作,最终将发展成果惠及民生。

(3) 发挥区域禀赋优势,推动区域一体化建设。当前我国经济高质量发展多级分化趋势严重,经济高质量发展水平较高的地区应积极发挥龙头效应,与经济转型动力不足的地区构建跨区域多维度合作机制。同时,综合考虑各省域内的资源禀赋和聚集特征,增强区域经济一体化意识。

NOTES

*通讯作者。