1. 引言

在城市化进程由量转为质的新阶段以来,城市公共空间作为公众日常活动的重要载体,其空间更新成为城市更新的重要内容。公共空间活力产生的源头是公众的聚集,城市活力的提升不仅要增强经济活力,更要提升公共空间的形象与品质。城市公共空间更新是一个全方位的过程,在日间环境提升的基础上,关注到夜间环境。灯光装置艺术因独有的光影表现,在时间、空间、功能上的灵活性和动态性等优势,成为提升城市形象和激发城市活力的重要手段。相较于传统的艺术形式,灯光装置艺术在媒材技术、呈现形式等方面突破了夜间环境的局限性。不仅塑造了城市的夜间形象,而且对观众的视觉和心理都产生了重要的影响。以灯光装置艺术为研究对象,归纳其在塑造城市公共空间中的光影形式,通过对国内外典型案例中的既有经验,分析其对城市公共空间的塑造作用,以期为推进城市更新提供参考。

2. 灯光装置艺术和城市公共空间概述

2.1. 灯光装置艺术

灯光凭借照明功能在艺术发展史中具有重要的地位。运用独有的光学物理属性,经历了从自然光到灯光再到与艺术相结合的转变,完成了从文化价值、科技价值到艺术价值的变化。这种极具表现力的视觉艺术受到广大艺术家的喜爱。一方面是光电技术的发展,如LED、OLED等新型光源的出现,以及数字技术的应用使灯光装置艺术区别于传统艺术,丰富了装置艺术媒材选择的边界,突破时间与空间的束缚;同时光的可塑性强、易于和其他材料结合,通过编程实现传统材料无法实现的艺术效果。另一方面人接收信息并产生认知主要通过视觉对亮度、对比和色彩三个基本信息的获取而完成 [1] 。而灯光在夜间产生的亮度和色彩就对人的视觉感官产生刺激作用、引起人的感官反应,从而形成一定环境认知。

2.2. 城市公共空间

城市公共空间主要指城市群中,存在于建筑体之间并公开面向所有公众使用和交流活动的开放空间 [2] 。主要包括山林植被、湖泊等自然环境;街道、建筑、广场、公园等人工环境;以及建筑内部的公共空间类型。本文根据灯光装置艺术现有的空间应用形式,主要针对城市外部的人工环境展开。

2.3. 城市更新

城市可持续发展的需要以及城市物质环境生命的周期性与居民日益增长的美好生活需求灯原因,城市建设重点逐步由原来的“增量”慢慢转向“存量” [3] 。将城市中不适应目前时代背景和发展阶段的区域空间进行有计划地局部更新调整。通过提高城市的承载力,对城市现有的空间和功能进行优化和完善,促进城市的生活和品质提升,以满足现阶段的城市发展需要。在城市更新中,公共空间作为信息交流与物质交换的场所对城市的发展起着关键性作用。公共空间活力产生的源头是公众的聚集,因此不仅要增强经济活力,更要营造高质量的公共环境。

3. 灯光装置艺术的特性

灯光装置艺术作为装置艺术与灯光艺术结合的创新艺术形式,兼具了两者的特性,同时在发展过程中产生了其独有的艺术特性。

3.1. 公共性

在现代城市空间中,从煤气灯在空间照明中的应用开始,灯光就以必备的基础设施存在,是维持夜间出行活动、保障城市公共空间安全的必要条件。随着新型人工光源和数字技术与装置艺术的结合,使灯光装置艺术的公共空间存在成为一种必然并表现出一定公共性。无论是功能性还是艺术性的灯光装置,都是实现城市公共空间在夜间呈现和更新建设的手段之一。在城市公共空间中聚集性是形成公共性的前提。而灯光装置艺术创造的视觉艺术决定了其具备吸引人群聚集的作用,并形成公共性的空间场域。

3.2. 传播性

光延直线传播、反射与折射等独特的光学呈像原理和传播能力,成为视觉感知的基础条件。灯光装置艺术合理运用光构成、光色、光源等创作方式,在城市公共空间中产生不同形式的视觉艺术效果。利用灯光的传播,影响了所在公共空间的整体氛围,延伸了城市公共空间时间和空间维度,重新定义并塑造了感知空间的方式。作为一种信息传递的媒介在创作内容上,灯光装置艺术成为思想情感、社会议题及城市文化等内容的符号化、具体化载体。

3.3. 空间性

灯光装置艺术通过对光源放射性的排列,具有穿透性和动态性的光线在空间中经过折射后持续变形、混合和撞击,使非实体性的光成为有形的光墙,创造出一种虚拟的光影空间,不仅起到营造空间的作用,同时成为感知空间的媒介。观众接收灯光装置艺术所呈现的视觉内容,将灯光装置艺术的形式与空间的特征和属性建立联系,在遵循空间中光线的引导下,形成对空间具体化的认知,从而创造了新的视觉空间、拓展了空间的边界。

4. 灯光装置艺术的光影形式与空间塑造方式

4.1. 灯光装置艺术的光影形式

根据灯光装置艺术中不同的光影表现方式,可将其分为自发光式与投影式等两类。

4.1.1. 自发光式灯光装置艺术

自发光式灯光装置艺术由独立的装置主体和发光光源共同构成,其中光源起到主导性作用,可凭借自身发出光影的明暗、虚实、色彩等要素形成灯光装置艺术特定的视觉语言。自发光式灯光装置艺术可以塑造和改善所在空间的光环境,从而提升空间活力。

4.1.2. 投影式灯光装置艺术

投影式的灯光装置呈现光影语言则是通过将预先设计好的光线变化、图像等数字画面借助投影仪等设备投射到环境中的承载面上。以灯光为媒介进行创作,形成光与影的视觉效果,营造出虚实相生的空间感。

4.2. 灯光装置艺术的空间塑造方式

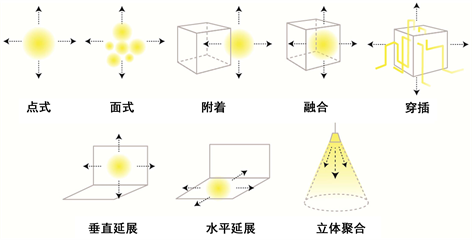

不同空间环境的影响因素使灯光装置艺术作品的呈现形式和表达内容有所不同,进而不同形式的灯光装置艺术塑造不同的空间。根据灯光装置艺术在空间塑造中产生的不同表现形式,分为独立形态、融合形态、界面延展和立体聚合四种塑造方式(如图1)。

Figure 1. Lighting device art space shaping way

图1. 灯光装置艺术空间塑造方式①

4.2.1. 独立形态

独立形态的灯光装置艺术是塑造城市公共空间最为常见的形式,具体表现在灯光装置艺术从平面视角观察该类灯光装置艺术通常以独立装置的光源为基础单元构成。根据其装置整体的外轮廓又分为点式和面式。

点式的灯光装置艺术在功能上等同观赏性的雕塑,与周围环境融合下传递和展示空间信息,也可以独立存在并塑造新的光环境,成为空间中的标志性节点。点式灯光装置艺术受场地的限制少、灵活性高,按照所处空间的自然、文化和地理位置等不同需求调整灯光装置艺术的尺寸、颜色和材质等因素,易于与空间环境结合。

面式可看作是把单体光源装置进行有序或无序的阵列,产生集群复合的形态,从平面视角观察呈现出面状光源。以首先设计出的单体灯光装置艺术为设计构成的基本单位可以分为两种形式。一类是在单体造型设计上一致,通过复制或加以简单变形,如改变其颜色、大小、方向等各种变量从而产生不同视觉效果的群组状态。另一类是由多个同一主题下的灯光装置艺术构成,每个灯光装置艺术呈现出不同的造型形式,但在材质、颜色和主题内容等方面进行协调统一构成群组状态。

4.2.2. 融合形态

融合形态是不同性质的物质元素在各自原有的物质属性基础上结合灯光装置艺术共同发挥塑造空间的作用,引发两者间物理性的反应变化,产生新的空间塑造形式。按照灯光装置艺术对空间中原有物质元素的介入和融合程度,可以分为附着、融合和穿插三类。

附着,灯光装置艺术置入城市公共空间,附着于原有的城市构筑物。灯光装置艺术与原有的物质元素仍保持各自的特性,会对彼此产生一定影响,但这种影响并不会改变各自固有的特性。

融合,灯光装置艺术和原有的构筑物融合为一体,在形式和功能上形成一种兼具两者特性的新的或不同于原有特性的艺术表现,深化灯光装置艺术传达的观念。

穿插,形式上通过灯光装置艺术嵌入式的穿插塑造城市公共建筑空间,可以从不同的角度欣赏,增强空间的立体感,同时形成了强烈的灯光轨迹,穿透建筑空间延伸至公共空间,形成具有场域性的灯光装置艺术形态。嵌入式的空间穿插塑造方式,利用满足公共空间需求的灯光装置艺术形式、材质和光源色彩对现有空间进行改造,更贴合空间的场所性,使原本闲置、单调的空间焕发活力,提高空间利用率。

4.2.3. 界面延展

投影式灯光装置艺术的光影形式受到承载面的影响。根据承载面的围合方向和有无轮廓边界,灯光装置艺术的光影形式可以分为固定延展和自由延展两类。

垂直延展界面指公共空间中的建筑立面。城市公共空间中的建筑物作为主要存在且数量庞大的物质元素,其位于最外层的建筑立面成为覆盖面积最大且具有轮廓形的承载面。建筑立面的构成方式决定了建筑外部空间的品质和特征,成为塑造城市公共空间个性化的表现手段。投影式的灯光装置艺术则通过将预设好的数字影像,借助投影设备投至建筑立面,实现了对原有建筑立面的遮蔽、融合和异化,完全替代了原有的建筑立面,并发挥其光学属性,光影艺术内容在建筑立面上延展,成为空间中新的物质元素和艺术形式。

水平延展界面主要指承载人在空间中行为活动的地面要素。灯光装置艺术借助投影设备将光影、数字图像等视觉效果投至地面,使地面表现出影像屏幕的特性,具备画布和互动界面两种作用形式。其一,结合下投式的投影设备,地面作为画布承接灯光装置艺术投影所表现的光影效果,影响了视觉感知,同时延展或改变了地面固有的尺度感、质感等特征,使其成为变化的界面。其二,地面通过灯光装置艺术成为互动平台。在投影过程中,通过运用摄影机、红外传感器等技术设备,捕捉公众的身体行为传输至计算机终端进行数据处理,实现观众与灯光装置投影的实时互动与及时反馈。

4.2.4. 立体聚合

在下投式的灯光装置艺术投影过程中,光源点发射出的光线在接触地面过程中形成的光域空间,在视觉感知上塑造了带有强烈边界感的虚拟光影空间。形式上由于光源点的唯一性,形成尖锥状的聚合式光影空间;光影语言上注重彰显氛围感,借助烟雾作为光线的载体,光从二维化转变成三维化。营造穿透性的光域空间,从不同的视角皆可见一个“有形”的光影空间。当光线被物体和过往的观众打断产生变化,加强了虚拟空间感的营造。

5. 灯光装置艺术促进城市更新

城市公共空间中灯光装置艺术的应用,根据与公众的交流方式可以分为非互动式和互动式。在数字技术和媒材的不断出现和运用中,灯光装置艺术的光影形式分为自发光式与投影式两种类型。基于灯光装置艺术的互动形式、光影形式、空间塑造方式和空间类型等因素,归纳出灯光装置艺术对城市空间的更新塑造多应用于道路、建筑和广场空间,且应用形式多以传统表现的自发光式灯光装置艺术为主,通过选取国内外典型实例分析与归纳灯光装置艺术空间塑造的作用。

5.1. 共享空间的构建

5.1.1. 空间连通和视觉引导

灯光装置艺术对城市道路空间的塑造主要表现在对道路本身和道路节点空间的介入。通过灯光装置艺术以形象化的视觉符号、对比突出的光源色彩,加强城市中不同空间路径的视觉引导和空间连通的作用,提升了城市公共空间的安全性和可达性,激活街道空间。如荷兰的《梵高路径》(如图2),在步道铺设中利用太阳能供电的鹅卵形发光材料进行漩涡状排列,从而达到《星空》中蜿蜒的星空效果。科技与艺术的融合,实现了智能化、现代化和可持续化的照明效果,同时提升了人的情感体验。

5.1.2. 创造弹性复合空间

城市的发展呈现出高速发展和动态演进的特征,以更加弹性的方式呈现和变化。无论是在建筑、景观还是城市基础设施等建设都反映出明确功能的弱化和对固有功能的扩展 [4] 。具体表现在两个方面,其一是对正式空间的功能复合,不再赋予每个空间特定的功能,通过灯光装置艺术的介入,使不同的功能在同一空间复合呈现,实现空间的灵活利用,增强公共空间的吸引力。例如《Pnit》采用宏观针织面料样本形式的灯光装置安装在建筑外表面(如图3),使原本的街道空间不仅具备通行的功能,同时加强了空间连接人与人互动沟通的功能;并借助灯光装置艺术将城市历史文化展示、传播,强化场所认同。其二是对非正式空间的自发利用,如空地、闲置用地等。意大利贝加莫自由广场的《Lights On》(如图4),以太阳能供电的发光管形成艺术性的照明空间,将未充分利用的公共空间转变为公众聚集的活动空间,激活空间活力,使其有可能再次成为公众日常生活的一部分。

5.1.3. 营造区域共享空间

广场作为城市生活中公众日常活动的场所,灯光装置艺术塑造广场空间更关注周围居民的日常生活、视觉语言和表达方式以实现景观化构建 [5] 。通过在灯光装置艺术的光影效果、色彩对比和造型设计等方面进行尝试,以强烈的视觉艺术形式建立与公众、空间的关系,提升广场空间艺术气息。以深圳万科广场《浮亭》为例(如图5),该灯光装置艺术布置矩阵式发光亭台照亮夜间广场,以光色变换的发光结构介入日常城市公共空间。灯光装置艺术为面对面的社交提供了空间,鼓励不同年龄阶段的公众探索装置和周围环境并容纳多种活动,恢复广场活力。

5.2. 光影空间的营造

5.2.1. 优化空间界面

柔性边界由扬·盖尔(Jan Gehl)提出,多应用于建筑物靠公共空间一侧的街道边缘空间。对于街道空间而言,其在功能上是连通区域间流动的通道,视觉感知上强调开放和弱化实体界面的空间形态特征,具有对原空间界面改变小和灵活性高等优势。灯光装置多采用线性光源重新设计和塑造夜间景观,消除了街道物理空间建立起的边界感,为户外使用最频繁的空间改善了停留与休息的条件。2023年上海静安光影节的苏河光影步道通过灯光装置艺术投影(如图6),结合步道两侧茂密的树林,利用RGB全彩激光打造出立体光影空间,光源旋转运动增强了光线的穿透性。灯光装置艺术的光影形式优化了日常活动的街道空间,为户外逗留和公众交流创造柔性空间。

5.2.2. 场景还原,营造地方特色

城市更新过程中,城市文脉作为地域特有的文化积淀,在尊重城市肌理特征的前提下,将当代生活的需要嵌入到新旧结合的建筑中,使街区原本的在地文脉和精神得以传承与延续 [6] 。灯光装置艺术的物理属性使其具有呈像和传递信息的功能。在历史性建筑空间中,灯光装置艺术将预先设计制作的数字化图像,借助投影设备投至建筑立面,实现历史文化场景的还原,在视觉和听觉等方面强化公众对了历史文化内涵的感知与体会。第七届光影上海灯光艺术节中,《月见蟠龙》通过运用色彩变幻的光影媒介投影并覆盖廊桥桥身(如图7),创新演绎江南古桥。同样通过灯光装置艺术投影实现文化遗产活化的是巴塞罗那的巴特罗之家投影秀(如图8),从建筑本身汲取灵感,通过先进技术捕捉和呈现于巴特罗之家标志性外墙,用数字化灯光装置投影赋予历史建筑呈现的新维度。

5.3. 互动空间的创造

5.3.1. 互动参与式的多维空间构建

相比传统意义上的艺术将重心放在外表和其所代表的含义,今天的艺术关心的是互动、转换和出现的过程 [7] 。灯光装置艺术打破了传统艺术的呈现形态和欣赏模式,其具备的互动性不局限于通过触摸或按键来点亮灯光装置艺术,更是经过融入、互动、转化、呈现的过程,激发公众的意识转化。灯光装置塑造了客观的物理空间、艺术化的光影空间和公众体验的心理空间。悉尼灯光节的《AFFINITY》灯光装置艺术(如图9),观众的触摸使球体配合声音发光呈现。人触摸球体光线变亮并随人触摸时间越长,光线在整个装置中传播得越远。装置的变化是阿尔兹海默氏症的表现形式,旨在提高公众对阿尔兹海默氏症的认识。灯光装置艺术运用交互设计对人的感官、行为、心理等多重体验进行覆盖,增强所在空间吸引力,促进深层次的城市公共空间构建。

5.3.2. 公共设施的更新互补

城市公共空间中的活动复杂多样,城市家具则实现不同年龄阶段的多群体共同使用,不仅以物质形态与文化元素的形式存在于城市公共空间,更是支撑城市正常运行的重要功能构件,始终与社会环境

更新相融共生 [8] 。灯光装置艺术将艺术与实用功能相结合,针对不同的对象、时间和功能等需求,对城市家具综合性的创造,与公众的行为活动产生联系,提升空间的体验价值。例如结合公共座椅的灯光装置艺术《IT树》(如图10),不仅提供了公共休闲功能,同时经由超声波传感器,检测人体位置后传达到LED照明系统,引导游客穿越交互式森林唤起IT树。

6. 结语

本文从唤醒和焕新的角度出发,将灯光装置艺术介入城市空间更新作为一种可持续的空间塑造语言,用光影探索城市公共空间在当代艺术语境下的在地新生。通过灯光装置艺术的特性、空间塑造方式和作用赋能城市空间更新,重塑了城市的街道、建筑和广场等空间,有效解决了城市更新过程中同质化和形式化等问题,提升了城市公共空间的视觉形象、促进公众间的互动交流、挖掘了场所精神,强化对城市的认同感和归属感,为城市空间更新提供新思路。

注 释

①图1来源:作者自绘

②图2来源:网页引用,https://www.sohu.com/a/217385438_693803

③图3来源:网页引用,https://www.lightingchina.com.cn/news/131273.html

④图4来源:网页引用,https://www.diaolongke.com/news/10392.html

⑤图5来源:网页引用,https://www.trueart.com/news/658917.html

⑥图6来源:网页引用,https://www.lightingchina.com.cn/case/131279.html

⑦图7来源:网页引用,https://m.thepaper.cn/baijiahao_25101772

⑧图8来源:网页引用,https://it.sohu.com/a/609682851_121124378

⑨图9来源:网页引用,https://www.lightingchina.com.cn/news/123009.html

⑩图10来源:网页引用,https://bbs.zhulong.com/101020_group_300185/detail19187102/?checkwx=1