1. 引言

青少年时期是一个身心快速发展、面临多个成长议题的重要阶段,也是情绪和行为问题表现比较突出的阶段,影响其心理健康的发展。世界卫生组织指出,青少年时期的情绪和行为问题是一个日益严重的公共卫生问题。青少年的心理健康问题引起了全社会的高度关注。党的二十大报告中提出要“重视心理健康和精神卫生”。2023年5月,教育部等十七部门联合印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023~2025年)》,为学生心理健康工作的开展提供了有力保障。根据《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》显示青少年群体中存在不同程度抑郁风险的比例为14.8%,同时也存在孤独、手机成瘾问题,需要进行有效干预和及时调整(傅小兰等,2023)。因此,了解青少年情绪行为问题的影响因素和作用机制至关重要,可以为青少年情绪行为问题的心理干预提供理论支撑。

儿童期创伤经历是青少年情绪行为问题的重要预测风险因素,往往与青少年的抑郁、焦虑、攻击和暴力行为以及自杀等显著相关(Cui & Liu, 2020; 王振宏,段姗姗,2022;Murray et al., 2022)。儿童期创伤经历可以分为虐待和忽视两大类型,虐待包括身体虐待、情感虐待和性虐待,忽视包括身体忽视和情感忽视。忽视相对于虐待而言更具有隐蔽性。儿童期情感忽视是指照顾者不能给予儿童应得的爱,缺乏对儿童情感需求的满足,忽视关注和理解他们的心理状态和情绪,未能为儿童提供良好的情感环境以使其心理、认知和身体方面得到充分发展(Rees, 2008)。儿童在与依恋对象进行情感互动时总是被忽视,这种糟糕的负性经历代表依恋对象的不可获得性,会使儿童产生消极的自我认知、形成抑制激活的情绪表达策略、导致心智化和心理弹性水平发展较低,在面临压力和困境时进更容易出现情绪行为问题,这种影响会持续到青少年和成年阶段,甚至终身(Shah et al., 2021)。

根据自我效能感理论,自我效能感指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断(Bandura, 1977)。自我效能感作为个体自我信念系统中的重要组成部分,是应对创伤的重要资源与途径。根据依恋理论,自我效能感发展于亲子情感互动中。如果主要养育者能敏感觉察儿童的需求并及时回应,儿童就会形成积极的自我认知,觉得自己是一个有价值、有能力和值得被爱的人,促进儿童自我效能感的发展并学会和使用适应性的情绪调节策略。而儿童期遭遇过多情感忽视的儿童更容易发展为不安全依恋类型,形成消极的自我认知,认为自己是没有价值和能力的,因而导致自我效能感水平低下(Soffer, Gilboa-Schechtman, & Shahar, 2008)。

研究发现自我效能感显著影响青少年的情绪行为问题(Di Giunta et al., 2018)。低自我效能感低的青少年具有自我批评、情绪调节能力差、控制力弱的特征,是青少年内化情绪症状和外化行为问题的潜在决定因素。在面对困境和压力时,低自我效能感的青少年会显得很无助,认为自己没有能力去应对且缺乏建设性、灵活性和适应性的应对策略,这更容易导致青少年产生内外化的症状和行为问题(Valois, Zullig, & Hunter, 2015)。

综上所述,在青少年群体中,儿童期情感忽视,自我效能感与情绪行为问题存在密切关系,探索青少年情绪行为问题的影响因素和作用机制对青少年心理健康的发展具有重要的价值和意义。基于此,本研究提出以下研究假设,H1:儿童期情感忽视,自我效能感与情绪行为问题显著相关;H2:自我效能感在儿童期情感忽视和青少年情绪行为问题之间发挥中介作用。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

采用分层随机抽样对5所中学初一至高三共543名青少年进行团体测验,根据作答是否完整,有无作答规律排除标准剔除无效问卷25份,有效问卷518份,问卷有效率95.39%。其中男性245名(47.3%),女性273名(52.7%);城镇学生253名(48.8%),农村学生265 (51.2%);年龄区间为12~20岁,平均年龄15.84岁,标准差为1.88。

2.2. 研究工具

2.2.1. 儿童期创伤问卷

该问卷最初由Bernstein等于1998年编制而成,中文版儿童期创伤问卷由赵幸福等于2004年修订而来(赵幸福,张亚林,李龙飞,2004),共有28个项目,分为5个维度。问卷采用Likert五点评分,1~5分别表示从“从不”到“总是”,量表得分越高,表明个体遭受创伤经历越多。在本研究中所采用的是儿童期创伤问卷中的情感忽视分量表,该分量表的Cronbach’s α系数为0.827。

2.2.2. 一般自我效能感量表

一般自我效能感量表最初是由德国心理学家Ralf Schwarzer教授及其同事于1981年编制而成,该量表最开始包含20个项目,后期进行量表修订,项目删减为10个。中文版本的一般自我效能感量表是由张建新和Ralf Schwarzer于1995年修订而来(Zhang & Schwarzer, 1995),包含10个项目,采用Likert四点评分,1~4分别表示从“完全不正确”到“完全正确”,量表得分越高表明个体自我效能感越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.892。

2.2.3. 长处与困难问卷(学生版)

该问卷最初是由美国心理学家Goodman R于1997年编制而成,分为家长、老师和学生自评三个版本。中文版长处与困难问卷(学生版)是由寇建华,杜亚松等于2007年修订而来(寇建华,杜亚松,夏黎明,2007),用来评估个体的情绪行为问题。该问卷包括25个项目,分为情绪症状、品行问题、多动注意障碍、同伴交往问题和亲社会行为5个维度。采用Likert三点评分,0~2分别表示从“不符合”到“完全符合”,困难总分得分越高表明个体存在越多的情绪行为问题。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.714。

2.3. 数据统计

首先,采用SPSS 25.0对数据进行共同方法偏差检验;其次,对青少年儿童期情感忽视,自我效能感和情绪行为问题进行描述性和相关分析;最后,采用宏程序PROCESS 3.0对自我效能感在儿童期情感忽视和情绪行为问题之间的中介作用进行检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

为了控制共同方法偏差问题,采用Harman单因素检验法来验证研究结果是否受到共同方法偏差影响(周浩,龙立荣,2004)。结果表明,在40个因子中,特征根大于1的因子有10个,最大因子的方差解释度为17.127%,小于40%的临界值,说明研究数据不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 青少年儿童期情感忽视、自我效能感与情绪行为问题的相关分析

为了探索青少年儿童期情感忽视、自我效能感与情绪行为问题的水平及相关关系,采用描述性统计和皮尔逊相关法对其得分进行检验。研究结果显示,情感忽视、自我效能感与困难总分之间呈显著相关。情感忽视与自我效能感呈显著负相关(r = −0.266, P < 0.01);情感忽视与困难总分呈显著正相关(r = 0.248, P < 0.01);自我效能感与困难总分呈显著负相关(r = −0.289, P < 0.01)。结果详见表1。

Table 1. Correlation analysis of emotional neglect, self-efficacy and emotional behavioral problems in adolescent

表1. 青少年儿童期情感忽视、自我效能感与情绪行为问题相关分析

注:**P < 0.01。

3.3. 自我效能感在儿童期情感忽视与青少年情绪行为问题之间的中介作用检验

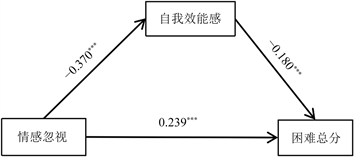

为了探讨自我效能感在儿童期情感忽视与青少年情绪行为问题之间的中介作用,研究在控制性别和年龄后,以情感忽视为自变量,困难总分为因变量,自我效能感为中介变量,采用偏差校正百分位Bootstrap 法(自抽样次数为5000次),利用宏程序PROCESS 3.0中模型4对数据进行中介效应分析(Hayes, 2017),置信区间的置信度为95%,具体情况详见表2和图1。

Table 2. Bootstrap analysis for significance test of mediated effects

表2. 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

Figure 1. Model diagram of the mediating role of self-efficacy

图1. 自我效能感的中介作用模型图

由上表和图可知,在中介回归分析中,情感忽视显著负向预测自我效能感(β = −0.370, P < 0.001);情感忽视显著正向预测困难总分(β = 0.239, P < 0.001);自我效能感显著负向预测困难总分(β = −0.180, P < 0.001)。中介效应分析结果显示情感忽视对困难总分的总效应和直接效应均显著,自我效能感间接效应的Bootstrap 95%的置信区间不包含0,表明间接效应也显著,因此自我效能感在儿童期情感忽视和青少年情绪行为问题之间发挥部分中介作用,中介效应占比21.90%。

4. 讨论

4.1. 儿童期情感忽视对青少年情绪行为问题的影响

本研究结果显示儿童期情感忽视正向预测青少年情绪行为问题,这与以往研究结果一致(Dong et al., 2023),进一步验证了儿童期情感忽视对青少年情绪行为问题的显著影响。根据依恋理论,可能是由于主要养育者自身的依恋创伤导致其在与儿童情感互动的过程中缺少能力去敏感觉察和及时回应儿童的情感需求,儿童容易内化形成没有能力和无价值的自体表征,也无法从亲子互动中习得良好的情绪调节策略,倾向于采用压抑或者行动化的情绪表达方式,在青少年阶段表现出较多的情绪行为问题。先前的研究也表明,不良的童年经历,如虐待、忽视和家庭功能障碍与广泛的心理和身体健康问题有关(Felitti et al., 2019)。情感忽视是儿童期不良经历中最常见的一种形式,长期的情感忽视对个体身心健康的影响与身体虐待和性虐待相当。另外根据马斯洛的需要层次理论,情感需求属于爱与归属的需要,如果这种缺失性需要得不到满足,就很有可能出现身体或心理方面的问题(McLaughlin et al., 2010)。研究表明,情感忽视作为一种隐蔽的创伤经历对个体的影响不限于即时或短期的伤害,而是具有深远的影响。长期的儿童期情感忽视会导致儿童在青少年阶段产生暴力犯罪等外化的行为问题,也可能导致更多的内化情绪问题,如焦虑和抑郁(Rice, Cunningham, & Young, 1997)。

4.2. 自我效能感在儿童期情感忽视和青少年情绪行为问题之间的中介作用

本研究结果显示儿童期情感忽视不仅可以直接影响青少年情绪行为问题,也可以通过自我效能感间接影响青少年情绪行为问题。长期遭受情感忽视,容易导致儿童发展为不安全依恋类型,形成消极的自我认知,无力感体验强烈。在面临困难时,这种无力感会降低青少年的自我效能感和自我价值感,进而影响青少年心理健康的发展,表现为更多的情绪行为问题。自我效能感在情绪调节中发挥重要作用。当低自我效能感的个体认为自己无法获得很高的价值结果时会感到沮丧,而当觉得没有能力应对潜在威胁事件时就会变得焦虑起来。一项对596名青少年的研究也发现低水平的自我效能感通常伴随有高水平的特质焦虑、焦虑障碍症状和抑郁症状(Muris, 2002)。这提示自我效能感在青少年儿童期情感忽视与情绪行为问题之间是一个保护性因素,可以通过提高青少年的自我效能感从而减少儿童期情感忽视对青少年情绪行为问题的影响。

基金项目

阜阳市社会科学规划项目“阜阳市青少年心理健康现状、影响因素及其心理干预研究”(FSK2023037)。