1. 引言

在经济发展的过程中,多数学者曾把目光聚焦于经济增速上,但简单对经济增速进行描述并不能很好地反映经济发展的复杂情况,在这样的背景下,2017年的中国共产党第十九次全国代表大会首次引入了高质量发展这一观念,这标志着中国经济正在从一个高速增长的时期转变为一个高质量的发展时期。

在2022年的党的第二十次全国代表大会上,习近平强调了全面建设社会主义现代化国家的首要任务是实现高质量的发展,并在2023年的十四届全国人大一次会议中进一步强调了我们必须坚定不移地推进高质量的发展。这意味着随着中国经济进入新常态,高质量发展作为新的发展方式成为了我国经济发展的重中之重。

应时而生的高质量发展,是基于中国的发展阶段、发展环境和发展条件的变化而做出的科学评估。考虑到中国独特的发展背景,如何构建一个科学的中国经济高质量发展评估体系,并系统地衡量各个地区经济高质量发展的实际状况,成为了深入推进经济高质量发展策略中亟待解决的核心问题。

自经济高质量发展这一概念在2017年提出,经济高质量发展的内涵和指标测度就得到了广泛关注和研究。任保平 [1] 认为高质量发展是比经济增长有着更高要求的质量状态。任保平、师博 [2] 表示应从经济增长的基本面和社会成果出发构建经济高质量发展评价指标体系。赵剑波和史丹等 [3] 认为高质量发展的本质特征具有多维性和丰富性,应从系统平衡观、经济发展观、民生指向观三个视角出发把握高质量发展内涵。马茹、罗晖等 [4] 则从固定资本的产出效率、人力资本的产出效率、污染排放情况等方面对经济高质量发展水平以及区域非均衡性进行说明。魏敏和李书昊 [5] 在把握经济高质量发展的逻辑主线上,构建了有关经济结构优化、创新驱动发展等10个方面的经济高质量发展指标评价体系。更多学者则是基于新发展理念对经济高质量发展做出了测度,如王利军和陈梦冬 [6] 就在新发展理念为指引下构建指标,测算得出中国整体经济高质量发展水平显著提升,但地区间差异较大的结论。王婉和范志鹏 [7] 等以新发展理念为基础构建经济高质量发展评价体系来探究区域发展差异,并通过组态视角来表述经济高质量发展的发展路径。

在经济高质量发展水平的测算方式上,任保平、师博 [2] 采用均等赋权法进行赋值。马茹和罗晖等 [4] 则是采用线性加权法对经济高质量发展水平进行测度。陈景华和陈姚等 [8] 使用熵值法对指标进行测算,再进一步利用Kernel密度探究经济高质量发展分布动态及演进趋势。杨沫和朱美丽等 [9] 采用主观和客观赋权相结合的方法,对一级指标进行主观赋权再对二级指标进行线性加权的方式进行测算。王婉和范志鹏等 [7] 通过熵权TOPSIS法对经济高质量发展指数进行测算,并通过聚类分析对中国各省份的经济高质量发展情况划分协调类型。王利军和陈梦冬 [6] 则是通过CRITIC-TOPSIS法来避免数据波动情况及重叠情况进而对高质量发展水平进行测算。佟孟华和褚翠翠等 [10] 利用障碍因子诊断模型对经济高质量发展水平进行测度,并发现中国经济高质量发展整体表现出“发展水平提升、绝对差异缩小”的特征。郭佳钦和田逸飘 [11] 采用主成分分析法对长江经济带沿线省份的经济高质量发展水平进行测度评价,并得出长江经济带各省市经济高质量水平都有不同程度的提高。

借鉴已有成果,本文从新发展理念出发构建经济高质量发展评价指标体系。采用客观赋权法中的熵值法,对经济高质量发展指标权重及各省份的经济高质量发展水平进行测算,并通过变异系数对中国各区域内部不平衡情况进行说明,希望通过本文为相关研究提供借鉴。

2. 经济高质量发展水平测度与测算方法

2.1. 体系构建

结合经济高质量发展和新发展理念的内涵,保证数据可得性以及可操作性,构建包含创新、协调、绿色、开放、共享5个一级指标,10个二级指标,24个三级指标的指标体系(表1)测度中国各省份经济高质量发展水平。

Table 1. Evaluation system of China’s high-quality economic development

表1. 中国经济高质量发展评价体系

1产业结构合理化:通常使用泰尔指数对产业结构合理化进行描述,即:

,但传统的泰尔指数采用绝对值进行计算会导致一定的偏差,因此本文采用的干春晖泰尔指数:

,在保留了结构偏离度的理论和经济含义的基础上,考虑到了产业的相对重要性,对于产业结构合理化的度量也更为合理。而当其不等于0时,说明产业结构从均衡状态偏离。

注:属性“+”“−”分别表示指标与经济高质量发展的关系。“+”为正向指标,“−”为负向指标。

2.2. 测算方法

根据表1的综合评价体系,使用极值法对数据进行去量纲化,并使用客观赋权法中熵值法对各级指标进行赋权,计算步骤如下:

第一步,去量纲化。其中正向指标采用公式(1)进行处理,负向指标采用公式(2)进行处理。

(1)

(2)

第二步,计算指标在样本期间的贡献度

。

(3)

第三步,计算第j个指标的熵值

。

(4)

第四步,计算第j个指标的权重

。

(5)

第五步,计算综合评价指数S。

3. 经济高质量发展水平测算结果

由于西藏地区数据严重缺失,港澳台地区的统计口径不一致,因此未纳入研究范围。数据来自《中国统计年鉴》、《中国财政统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、各省的统计年鉴和统计公报及樊纲地区市场化指数,缺失数据使用插值法对缺失值进行补齐。

3.1. 指标权重

基于构建的经济高质量发展指标评价体系,采用熵值法对指标权重进行计算。

从表2的测评结果来看,在经济高质量发展过程中创新所占比重最大,为35.77%,其次为协调,占比26.88%,开放占比为14.48%,绿色为13.11%,共享的占比较小为9.76%。这表明在中国经济高质量发展过程中,创新驱动经济发展的方式仍是我国经济高质量发展的重点,是引领发展的中坚力量。协调所占比重较大,仅次于创新,这也进一步表明,随着中国的不断发展,产业不协调、城乡不协调、区域不协调的问题有一定的改善,但也仍需注重发展的整体效能。绿色所占比重较小,而绿色发展所关注的人与自然和谐共处,也表明人民对良好生态环境的要求越来越强烈。开放所占比重不高,而开放所关注的内外联动问题,即在对外开放下提高开放质量及内外联动性,而如何用好国际国内市场,进一步提高开放程度仍是需要思考的问题。共享的占比最小,仍存在较大不足,表明中国目前在经济高质量发展过程中有关社会公平正义上仍存在一定分配不公、基础设施不完善情况。

Table 2. Evaluation system and weights of high-quality economic development indicators

表2. 经济高质量发展指标评价体系及权重

3.2. 各省份经济高质量发展水平

由上述经济高质量发展指标评价体系计算得出2017~2021年中国各省份经济高质量发展水平及排名,见表3。

Table 3. The level of high-quality economic development of China’s provinces from 2017 to 2021

表3. 2017~2021年中国各省份经济高质量发展水平

总的来说,2017~2021年中国经济高质量发展水平整体呈现缓慢上升趋势,中国经济高质量发展水平均值从2017年的0.2678上升至2021年的0.2974。分区域看,中国30个省份经济高质量发展水平有待提高,并呈现出明显的发展不均衡现象,东部区域发展强劲,排名的离散程度较为集中,而中、西部区域较为薄弱,排名的离散程度较为分散。

4. 经济高质量发展区域不平衡分析

4.1. 区域间发展不平衡分析

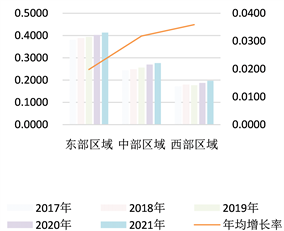

由图1可知,东、中、西三个区域在2017~2021年的经济高质量发展水平都存在缓慢上升。其中,西部区域经济高质量发展增速最快,中部区域次之,东部区域增速放缓。这样的状态与目前各个区域的发展情况紧密相关,东部区域目前的经济高质量发展水平较高,对于高质量发展的要求也更高,这也就造成了东部区域增速放缓的现象,在此情形下,发挥东部区域经济高质量发展水平的带头示范作用,总结先发经验对于促进中、西部区域发展有着重要作用。中、西部区域经济高质量发展水平相对较低,因此在创新、协调、绿色、开放、共享发展上都存在着较大的增长潜力,对于经济高质量发展水平较高的东部区域存在追赶效应,即在东部区域的经验和支持下可以达到较快的成长。

Figure 1. High quality economic development level and average annual growth rate of eastern, central and western regions

图1. 东、中、西部区域经济高质量发展水平及年均增长率

4.2. 区域内部发展水平差异

依据2017~2021年各省份的经济高质量发展水平得分均值(表3),可知30个省份评分在0.1122与0.6266之间,其中均值为0.2812,标准差为0.1258。借鉴魏敏和李书昊 [5] 根据均值和标准差的关系,对经济高质量发展水平进行划分,将大于E+0.5SD,即大于0.3441的省份划分为第一梯队,将在E+0.5SD与E−0.5SD之间即在0.3441-0.2183的省份划分为第二梯队,将小于E−0.5SD即小于0.2183的省份划分为第三梯队,对不同区域的各省份进行三个梯队的划分,见表4。

从三个梯队的区域分布来看,6个第一梯队的省份全部位于东部区域,占东部区域一半以上,为54.5%,其他东部区域省份均位于第二梯队,这表明东部区域整体的经济高质量发展水平程度较高。中部区域5个省份位于第二梯队,3个省份位于第三梯队,进一步表明中部区域省份发展较为平庸。西部区域除重庆、四川、陕西3省为第二梯队外,其余8省均为第三梯队,占第三梯队省份总数的72.7%,这也表明西部区域整体经济高质量发展水平较为落后。由此可知,中国的区域经济高质量发展过程中存在严重的区域不平衡问题,即发展水平由东部区域向西部区域逐步降低,呈现出明显的“东高–中平–西低”分布格局。

Table 4. Echelon distribution of high quality economic development level

表4. 经济高质量发展水平梯队分布

在构建经济高质量发展指标体系用以衡量各年度、各省份经济高质量发展水平后,最终还需要通过一定的统计指标来反映区域内部经济高质量发展水平的差异。

对东、中、西三个区域的内部差异则是利用标准差和变异系数进行说明,即利用标准差说明区域内部的绝对差异,利用变异系数说明区域内部的相对差异。

表5中可知,东部区域内部各省份之间的变异系数由2017年0.3342缩小到2021年的0.2991,表明东部区域内部各省份之间的差距逐渐缩小;中部区域内部各省份之间的变异系数从2017年的0.1729增长到2021年的0.2384,表明中部区域内部各省份之间的差距逐渐增大。西部区域内部各省份之间的变异系数从2017年的0.4084逐渐降到2021年的0.3792,同样表明西部区域内部各省份间差距在不断缩小。

Table 5. Internal differences in the level of high-quality economic development

表5. 经济高质量发展水平的内部差异

可见,东、中、西三个区域内部各省份间的经济高质量发展水平有较大差异,东部区域内部各省份以及西部区域内部各省份之间的差异有逐渐缩小的趋势,中部区域内部各省份间的差异有逐渐扩大的趋势。

5. 结论及对策建议

5.1. 结论

本文从新发展理念入手,构建了创新、协调、绿色、开放、共享五个维度的指标,通过熵值法测算得出2017~2021年中国30个省份经济高质量发展水平,将中国划分为东、中、西三个区域,利用变异系数对区域内部发展不平衡性进行说明。研究发现:

1) 中国的经济高质量发展水平略有波动但整体呈现上升趋势。经济发展质量也有较为明显的提升,但五个维度的发展水平存在着明显的发展不均衡现象,创新、协调维度发展水平较高,开放、绿色、共享发展水平较低。

2) 对东、中、西三个区域划分梯队。其中,第一梯队的省份全部来自于东部区域,中部区域多为第二梯队,西部区域多为第三梯队。由此可见,三个区域的经济高质量发展水平仍呈现较大的差距。

3) 各省份经济高质量发展水平差异较大,区域内部差异也较为明显。从区域内部来看,东部区域各省份经济高质量发展水平相对较高,并且呈现均衡的趋势。中部区域内部经济高质量发展水平差异较大,并且这种不均衡的发展呈现扩大的趋势。西部区域经济高质量发展水平内部差距逐渐缩小。这也表明区域内部发展不均衡的现象将长期存在。

5.2. 对策建议

基于以上研究结果,对推动中国区域经济高质量发展提出以下建议:

1) 始终坚持新发展理念,积极推动中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。始终坚持创新是引领发展的第一动力、协调是持续健康发展的内在要求、绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活向往的重要体现、开放是国家繁荣发展的必由之路、共享是中国特色社会主义的本质要求。始终谨记发展为了人民,发展成果由人民共享。

2) 根据经济高质量发展各维度的表现特征,维持优势补足劣势,以优势带动劣势。中国经济高质量发展的创新、协调、绿色、开放、共享五个方面的发展水平并不均衡。由2017~2021年五年的计算权重可知,中国经济高质量发展在创新和协调上较为突出,而在绿色、开放、共享上有所欠缺。“绿水青山就是金山银山”,随着目前资源约束的趋紧,更要着重把握绿色发展在人类生活发展中的特殊地位,打造高质量发展的生态环境。另外,中国的开放水平不高,主要体现在东部区域外向型经济优势明显,中、西部区域开放程度较弱,中、西部区域更要抓准时机始终坚持好“一带一路”战略的推进,以开放带动高质量发展。发展更应惠及人民全体,成果也应由人民全体共享,将提高人民群众的生活质量和效益作为经济发展的终极目标。

3) 打破区域边界,促进经济高质量协调发展。当前中国经济高质量发展水平呈现不均衡的态势,东部地区发展较好,而中西部地区发展较为疲乏。在此情形下,各区域应根据各区域的优势所在,积极制定因地制宜的发展路径。从上至下推行区域联动,促进经济高质量发展在各个区域间协调发展,以东部区域的先发优势带动中、西部区域加速发展。

NOTES

2樊纲地区市场化指数:在衡量市场化指数上,并没有出现一个“纯粹的”市场经济为参照,因此选用受认可度较高的樊纲地区市场化指数对市场化情况进行描述,即通过基期年份计算的市场化指数,是一个相对的表示各地区市场化水平的指标。