1. 研究背景

海上油田井网稀疏,依靠井信息表征地下储层分布存在较大的不确定性。测井资料的纵向分辨率很高,能很好地反映地下储层的特征,但其在横向上的探测范围小;地震资料横向分辨能力远高于测井资料,但其垂向分辨率受到记录频带的限制而远低于测井信息 [1]。如何深度挖掘地震数据,降低表征储层分布的不确性 [2],是地质、地震研究人员面临的难题。

地震数据本身包含丰富的信息,可以通过提取属性或者反演等方法来获得具有一定岩性意义的地震属性体,这一地震属性体具有对井点物性的外延和补充作用。基于此,依托地震横向预测的优势,利用地震数据的空间相关性来求取地质变量的空间变化规律 [3],建立地层空间转换关系函数,应用地层空间转换关系函数,结合测井信息,可以从地震数据的空间变化规律预测井间储层物性参数,从而建立横向上与地震数据变化趋势一致而纵向上高于地震数据分辨率的三维地质模型。对不同叠合模式的砂体,其地层空间转换函数是不同的,将河流相砂体叠合模式应用于地震信息协同的确定性建模,可以提高井间砂体的预测精度。

目前地质建模技术在建模算法、原型模型的丰富、地震信息整合、地质约束等方面都取得了一定的进展。通过露头、现代沉积及开发成熟油田的密井网区建立储层地质知识库,可为地质建模提供必要的地质模式及特征参数 [4] [5]。如美国能源部研究了怀俄明州粉河盆地边缘出露的上白垩统陆架砂脊露头;美国俄克拉荷马大学对其附近的一些露头进行了详细调查,主要研究砂体几何形态和砂体内部构型;由英、法、荷、挪威等国专家组成的研究组对英格兰约克郡河流三角洲露头进行了研究,为建立北海Brent组的地质模型提供知识库。

在地质建模过程中如何充分应用地震信息是目前面临的主要挑战之一。地震资料具有其它资料难于比拟的井间横向信息,但其不足是垂向分辨率低且多解性强。已有建模方法虽然考虑了地震信息的整合,但尚有很多问题需要解决。为了建立尽量符合地质实际的模型 [6],在整合地震资料的同时 [7],应进行地质约束,如等时约束建模、成因控制建模、应用目标区多学科信息或原型模型确定统计特征参数建模 [8]、应用确定性信息限定随机模拟过程等地质约束原则 [9] [10]。在继续提高地震垂向分辨率的前提下,以地质模式约束地震资料的多解性成为提高储层预测与建模精度的关键 [11]。

2. 砂体叠合模式及地震响应特征分析

砂体叠合模式的类型不同,其地震响应特征与地震波形形态不同(图1)。通过对5种典型的砂体叠合模式的分析,确定不同类型砂体叠合模式的地震响应特征,建立相应的特征图版:第1种模式为楔形砂体模型,为单个砂体,且砂体的厚度不断变化。第2种模式为两个砂体组合,砂体厚度恒定但砂体间的泥岩厚度不断变化。第3种模式为两个楔形砂体组合,砂体间泥岩厚度恒定。第4种模式为三个砂体组合,砂体间为泥岩,中间砂体的位置不断变化。第5种模式为四个砂体组合,砂体间为泥岩,中间两个砂体的位置不断变化。

分析这5种砂体叠合模式,第1种模式能够表示泥岩中的单砂体情况。第2种、第3种模式表现2期砂体组合情况,考虑了不同的泥岩厚度和不同的砂体厚度。第4种模式表现3期砂体组合情况,第5种模式表现多期砂体组合情况。叠合模式1对应的地震记录中除了波峰、波谷空间位置差异之外,可以看到随着砂体厚度增加,振幅值也逐渐增大。叠合模式2对应的地震记录中,不同道对应不同的振幅以及波峰、波谷宽度。与模式1和2相比,叠合模式3、4和5对应的地震记录在各道上的差异更加细微,表现为波峰、波谷宽度的缓慢变化以及振幅强度的轻微改变。结合地震剖面、属性、波阻抗等信息,以砂体叠合模式的地球物理响应特征为指导,综合解释砂体叠置关系。

3. 模式约束的地震协同建模技术及应用效果

砂体叠合模式约束地震协同建模与常规的相控建模方法相比,对用于建模的数据做了更为严格的约束 [12]。选择与待估点砂体叠合模式相似的点进行计算 [13],从而最大程度的保证了地质模式的约束作用,最大程度减小砂体预测的不确定性。

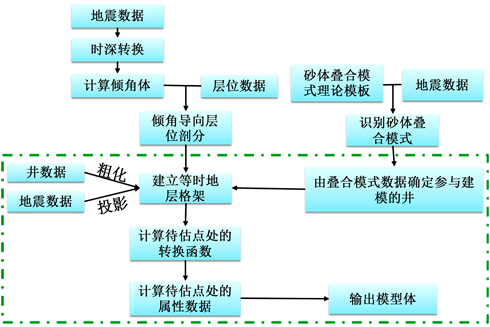

砂体叠合模式约束地震协同确定性建模的实现过程(图2):

(1) 采用倾角体导向的等时地层格架构建技术建立地质模型的等时地层格架。

(2) 基于叠合模式合成地震记录、提取地震属性,并提取特征属性组成各叠合模式的标准属性序列。

(3) 由于叠合模式的标准属性矩阵是从砂体模型中提出,为了能够与实际地震记录比对,需要在地震数据中首先确定各砂体的分布范围,从而能够提取该砂体范围中的地震记录。

(4) 基于砂体位置的地震记录提取相应的属性序列。

(5) 逐个砂体计算其属性序列与各叠合模式属性序列之间的相关值,并取相关值最大的模式作为该砂体的叠合模式。

(6) 根据该范围内已知的测井数据和地震数据,预测该砂体叠合模式范围内待估点的物性参数值。

(7) 根据步骤(6)的方法预测下一种砂体叠合模式范围内待估点的物性参数值,最终完成砂体叠合模式约束地震协同确定性建模,建立三维地质模型。

由于沉积相分析基于测井数据,而砂体叠合模式指导地震数据进行解释,因此二者在局部位置存在差异。沉积相分析虽然能够划分不同相带,但同一沉积相内往往视为均质;与之相比,砂体叠合模式反演方法能够得到砂体的叠合类型,且充分考虑所在位置的地震属性信息,因此能够更加精确的刻画砂体的非均质性。

Figure 2. Roadmap of deterministic modeling controlled by seismic constraint by sand body model

图2. 砂体叠合模式约束地震协同建模的实现流程

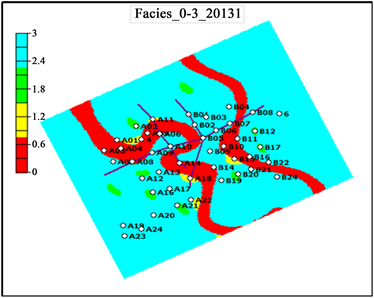

图3展示沉积相的平面分布,图4展示基于砂体叠合模式反演的平面分布,二者之间存在较大的差异。沉积相分析从井信息出发,在井附近能够很好的吻合,但在远离井的位置。基于砂体叠合模式的反演,虽然其在井附近难以与井完全匹配,由于其依靠地震信息进行分析研究,因此在远井位置依然具有较高的可靠性。

Figure 3. Map of sedimentary facies distribution

图3. 沉积相平面分布

Figure 4. Inversion results of sand body overlay model

图4. 砂体叠合模式反演结果

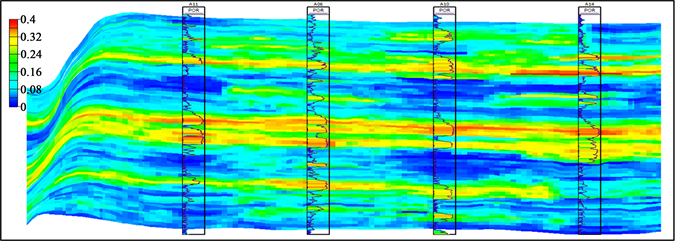

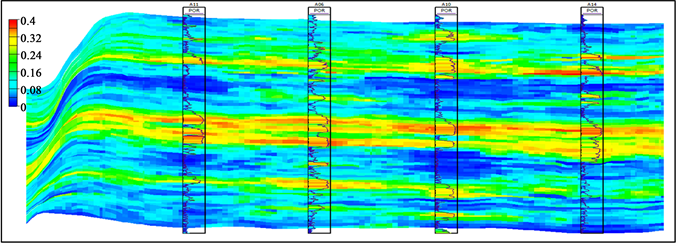

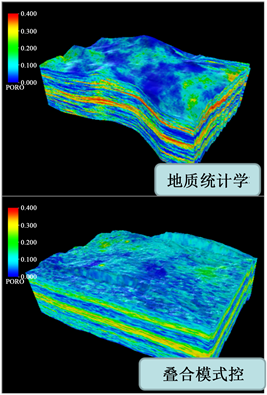

通过砂体叠合模式约束前后的建模结果对比可以看出总体上两种方法的结果基本保持一致,只是在局部上两种方法的连续性发生了改变(图5、图6),这些细节的变化说明了增加叠合模式控制使模型横向的分辨率得到了提升。

Figure 5. Porosity model not constraint by sand body overlay model

图5. 孔隙度模型(未用叠合模式约束)

Figure 6. Porosity model constraint by sand body overlay model

图6. 叠合模式约束下协同建模得到孔隙度模型

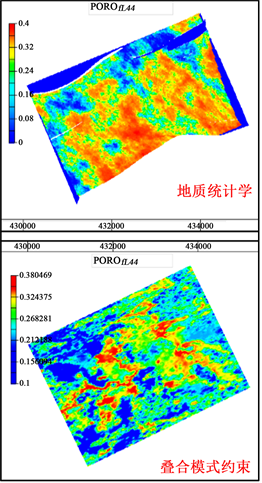

图7、图8显示总体上地震协同建模描述的孔隙度空间分布在纵向上与地质统计学趋势相近,但在横向上地震协同建模描横向上地质体的非均质性更加明显。

Figure 7. 3D porosity model effect comparison diagram

图7. 3D孔隙度模型效果对比图

Figure 8. 2D porosity model effect comparison diagram

图8. 孔隙度模型平面对比图

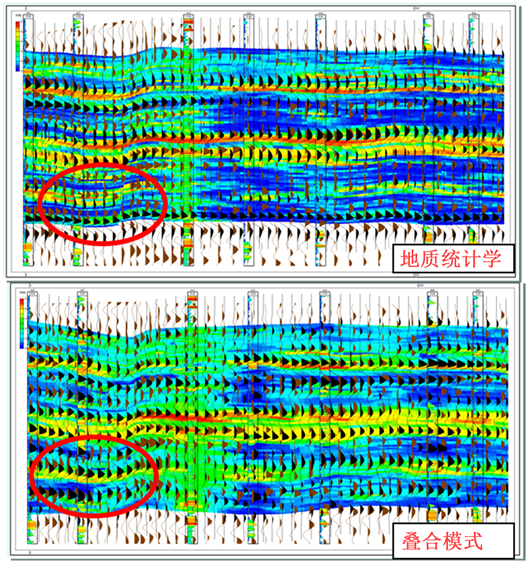

叠合模式约束下的地震协同建模和常规地质统计学的模型对比显示(图9),两种模型方法反映的砂体范围大体一致,但地质统计学方法得到的模型砂体的范围较大,而砂体叠合模式约束下的地震协同建模得到的模型描述的砂体范围比较集中和精细,对于后期油藏模拟和井位的优化具有较好的指导作用。

Figure 9. Profile porosity model effect comparison diagram

图9. 孔隙度模型剖面对比图

4. 结论与存在问题

地震信息协同的确定性建模作为一种新的整合多种数据来建立高分辨率的三维地质模型的新方法,在理论方法、算法完善、实际应用等方面都取得了较大进展:

(1) 理论方法不断丰富完善。地震信息协同的确定性建模方法在整合井信息和地震信息建模的基础上,进一步把更多的地质认识反映到建模过程中。形成河流相砂体叠合模式约束的地震信息协同的确定性建模方法。

(2) 实际应用效果比常规地质建模方法有所改进。在井少时,地震信息协同的确定性建模方法能够得到精度更高的地质模型。

尽管砂体叠合模式约束地震建模能够有效考虑各向异性特征,但也存在两个问题:

(1) 砂体叠合模式的模板为二维模板,在实际三维地震记录计算中,要逐个二维剖面进行计算,然后再进行组合。如果能将砂体叠合模式分析由二维拓展为三维,将能够更加有效降低反演的多解性。

(2) 砂体叠合模式约束建模要求参与计算的点必须与待估点的砂体叠合模式相同,这个要求降低了可用井的数量,经常会出现无井或少井的情况。在这种情况下,如何准确地估计待估点位置的物性参数将是一个有待探索的难题。

基金项目

“十三五”国家科技重大专项课题“油砂SAGD开发地质油藏评价及方案优化技术”(2016ZX05031003)部分研究成果。