1. 引言

青春期(12至18岁)的青少年由于生理和心理都处在急剧变化时期,面临自我统一和角色混乱的冲突(黄希庭,2007),这个阶段极易产生问题行为,校园欺凌便是广泛存在的问题之一。在国内,张文新率先对校园欺凌行为进行了系统的研究,之后引起了校园欺凌研究的热潮,他认为校园欺凌属于攻击行为的一种特殊类型,是强者对于弱者实施反复持续的攻击行为(张文新,武建芬,1999)。杨立新认为,校园欺凌是指一个或多个学生,多次有预谋地倚强凌弱,给受欺者带来精神或肉体上痛苦的行为(杨立新,陶盈,2013)。陈世平将校园欺凌定义为:校园欺凌是指发生在学校学生之间,具有一定优势的儿童在错误的观念指导下,以错误的方式对具有劣势的儿童进行故意伤害的行为(陈世平,乐国安,2002)。黄成荣则认为,校园欺凌是故意将他人置于强压之下且是长时间恶意存在的一种具有犯罪性质的行为(黄成荣,郑汉光,马勤,2012)。陈慈幸对校园欺凌的阐述是:发生在校园内具有犯罪意图,以侵害学生和老师的生命、身体、财产的,具有强迫性、压制性和威胁性的不法行为(陈慈幸,2013)。

Olweus (1993)在对数万名中、小学生的调查研究后发现,约有15%的学生有时或常常卷入欺凌问题,其中受欺占9%,欺负占7%。Smith (2000)在对英国24所学校的6000多名中小学生的调查中发现,27%的小学生和10%的中学生有时或经常遭受欺负;而12%的小学生和6%的中学生有时或更多地欺负别人。中国青少年遭受校园欺凌受害的检出率在20%左右(李远,2017)。和谐美好的校园本是学生生活学习的象牙塔,校园欺凌行为的出现不仅破坏了学习生活环境,且有研究表明欺凌者多性情暴躁,容易发怒,对普通外界刺激有强烈的反应,大部分欺凌者成年后犯罪率是普通人的四倍(Olweus, 1993)。不仅如此,对于受欺者来说,除了身体伤害外,经常遭受欺凌还会致使自信心和自尊心下降、注意力不集中、学习成绩下降、旷课逃学、焦虑及头痛、失眠、做噩梦、情绪抑郁等相关症状,极端的学生甚至会自杀(Sharp & Smith, 1994)。可见,校园欺凌现象普遍存在并已成为亟待解决的现实问题。校园欺凌的类型具有多种分类标准,本文所研究的校园欺凌指包含身体欺凌、言语欺凌、强索欺凌、操纵人际关系等在内的欺凌行为。

影响校园欺凌的因素众多,自我概念是其中之一。研究表明儿童的自我概念在同伴拒绝、侵害对儿童的关系攻击、身体攻击的影响中起中介作用(纪林芹,魏星,陈亮,张文新,2012)。青少年的自我概念和自尊与问题行为联系紧密,他们可能因为低自我概念(Donnellan, Trzesniewski, Robins, & Caspi, 2005; Diamantopoulou, Rydell, & Henricsson, 2008),亦或觉察到自我概念得不到认可而攻击他人(Diamantopoulou et al., 2008; Taylor, Davis-Kean, & Malanchuk, 2007)。人本主义心理学对此解释为:消极的自我关注、模糊的自我概念导致了攻击行为(Donnellan et al., 2005)。因此本研究运用Macleod提出的点探测实验范式着重考察自我概念是否会影响青少年对校园欺凌线索的注意偏向。注意偏向是指个体的注意力对某些特定信息进行优先加工的偏好(Rooke, Hine, & Thorsteinsson, 2008)。

2. 实验一

2.1. 研究目的

采用点探测范式,探讨青少年对校园欺凌线索是否存在注意偏向。

2.2. 研究假设

与中性词汇相比,青少年对欺凌/受欺词汇的反应时更短,正确率更高。

2.3. 研究方法

2.3.1. 被试

招募某中学在读学生30名,被试年龄为13~17 (15.30 ± 1.09)岁,男女数量各半。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常。在实验前被试及其父母均被告知了实验程序,并且父母签署了知情同意书,实验结束后给予一定报酬。

2.3.2. 实验材料

实验材料分为欺凌/受欺词汇(30个,欺凌/受欺各15个)与中性词汇(15个),研究所用词汇由开放式问卷获得,该问卷要求被试根据自己的第一印象描述校园欺凌/受欺行为以及说出自己认为语义中性的词汇,然后对语义相近的词汇进行合并,最终得到词语45个(欺凌/受欺词汇各15个,中性词汇15个)。邀请32名中学生(男女各半)使用9点Likert量表对词汇的熟悉度、唤醒度、愉悦度、控制度进行评估,最终筛选出欺凌/受欺词汇24个(欺凌/受欺各12个),中性词汇12个,具体情况见表1。

使用单因素重复测量方差分析对实验材料的熟悉度、唤醒度、愉悦度和控制度进行分析。结果显示,三类词汇在控制度[F(2,42) = 72.59, p < 0.001, η2 = 0.78]、唤醒度[F(2,42) = 6.25, p = 0.004, η2 = 0.23]和愉悦度[F(2,42) = 10.51, p < 0.001, η2 = 0.33]上均存在显著差异,在熟悉度[F(2,42) = 1.60, p = 0.214, η2 = 0.07]上不存在显著差异。简单效应分析发现,中性词汇(5.61 ± 0.15)的控制度均高于欺凌词汇(3.19 ± 0.15, p < 0.001)和受欺词汇(3.56 ± 0.15, p < 0.001)的控制度,而欺凌词汇和受欺词汇的控制度(p = 0.100)不存在显著差异;中性词汇(5.00 ± 0.08)的唤醒度均低于欺凌词汇(5.38 ± 0.08, p = 0.003)和受欺词汇(5.34 ± 0.08, p = 0.006)的唤醒度,而欺凌词汇和受欺词汇的唤醒度(p = 0.750)不存在显著差异;中性词汇(5.51 ± 0.06)的愉悦度均高于欺凌词汇(5.22 ± 0.06, p = 0.001)和受欺词汇(5.15 ± 0.06, p < 0.001)的控制度,而欺凌词汇和受欺词汇的愉悦度(p = 0.421)不存在显著差异。具体结果见表2。

Table 2. Summary of descriptive statistics of experimental stimuli (M ± SD)

表2. 实验材料评估数据(M ± SD)

2.3.3. 实验设计

运用点探测范式,实验为2 (配对:欺凌词汇–中性词汇,受欺词汇–中性词汇) × 2 (位置关系:校园欺凌相关词汇与探测点位置一致,校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致)两因素被试内设计。自变量为配对类型、词汇与探测点的位置关系,因变量为按键反应时、正确率。对词汇和探测点的位置进行平衡,共构成四种情况(词汇在左边,探测点在右边;词汇和探测点都在左边;词汇在右边,探测点在左边;词汇和探测点都在右边),分为一致和不一致两种条件。

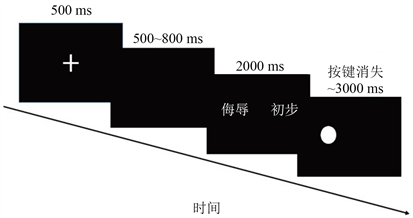

2.3.4. 实验程序

被试坐在在一间安静舒适的房间里,距离一台15.6英寸的惠普笔记本电脑屏幕约60 cm远,词汇呈现在屏幕中央,屏幕背景为黑色。两个词汇中间间隔10 cm。实验程序由E-prime3.0编制。实验分为练习和正式实验两部分,被试通过练习熟悉实验程序。在点探测任务中,被试需要判断探测点的位置是在左边还是在右边,每个trial开始时会呈现一个500 ms的注视点“+”,然后呈现一个时间为500 ms的黑屏,紧接着在屏幕左、右位置随机呈现一对词汇(欺凌/受欺词汇和中性词汇),呈现时间为2000 ms,最后在左、右位置随机呈现探测点(●),当探测点出现时要求被试又快又准地按1、2键对探测点的位置进行判断,若被试未按键,3000 ms后探测点会自动消失,两个trail之间有500 ms的时间间隔。词汇采用伪随机排列,将词汇与探测点的位置进行左右平衡后,一共有108个trial (含练习12个trial),分为两个block呈现,中间休息2~3分钟。具体流程见图1。

2.4. 数据记录与分析

采用IBM SPSS Statistics 18.0统计分析软件对数据进行记录与分析处理。

Figure 1. Flowchart describing the experimental procedure

图1. 实验流程图

2.5. 研究结果

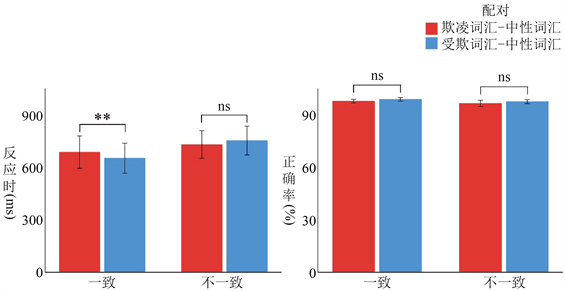

反应时和正确率的描述性统计结果见表3,方差分析结果见表4,条形图见图2。

2.5.1. 反应时

位置关系的主效应显著[F(1,29) = 41.11, p < 0.001,

= 0.59],校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的反应时(670.86 ± 44.35 ms)显著短于校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的反应时(743.35 ± 40.13 ms)。配对和位置关系的交互作用显著[F(1,29) = 16.90, p < 0.001,

= 0.37],简单效应分析显示,当校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时,受欺词汇–中性词汇的反应时(653.70 ± 42.93 ms)显著短于欺凌词汇-中性词汇的反应时(688.01 ± 46.35 ms, p = 0.004);而当校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时,受欺词汇-中性词汇的反应时(754.50 ± 41.43 ms)和欺凌词汇-中性词汇的反应时(732.20 ± 39.58 ms)没有显著差异(p = 0.054)。其他主效应不显著(p > 0.05)。

2.5.2. 正确率

所有主效应和交互作用均不存在显著差异(所有p > 0.05)。

Table 3. Summary of descriptive statistics (M ± SD)

表3. 描述性统计结果(M ± SD)

Table 4. Summary of statistical analysis

表4. 方差分析结果

注:自由度df: (1, 29),显著性水平(p < 0.05),加粗表示显著。

注:图为在校园欺凌相关词汇与探测点位置一致和不一致的情况下被试的反应时(左)和正确率(右)。红色条形表示欺凌词汇–中性词汇配对,蓝色条形表示受欺词汇–中性词汇配对。用M ± SEM表示条形图中的数据,ns表示p > 0.05,**表示p < 0.01。

注:图为在校园欺凌相关词汇与探测点位置一致和不一致的情况下被试的反应时(左)和正确率(右)。红色条形表示欺凌词汇–中性词汇配对,蓝色条形表示受欺词汇–中性词汇配对。用M ± SEM表示条形图中的数据,ns表示p > 0.05,**表示p < 0.01。

Figure 2. Bar charts describing behavioral data in the different conditions

图2. 不同位置关系下行为数据的条形图

2.6. 结论

青少年对校园欺凌相关线索存在注意偏向,特别是青少年对受欺线索的注意偏向显著大于欺凌线索。

3. 实验二

3.1. 研究目的

在实验一的基础上,采用点探测范式,进一步探讨自我概念对青少年校园欺凌线索注意偏向是否存在影响。

3.2. 研究假设

1) 与自我概念水平较高的青少年相比,自我概念水平较低的青少年对欺凌/受欺词汇的反应时更短,正确率更高。

2) 相比校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时,当校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时,自我概念水平较低的青少年的反应时更短,正确率更高。

3.3. 研究方法

3.3.1. 被试

在某中学向在读中学生发放自我概念清晰问卷307份,取自我概念水平处于整体水平前后的10% (李雄,李祚山,向滨洋,孟景,2020) (共60名,男女数量各半)进行自我概念水平高低分组(高自我概念组与低自我概念组),被试年龄为13~17 (15.38 ± 1.08)岁。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常。在实验前被试及其父母均被告知了实验程序,并且父母签署了知情同意书,实验结束后给予一定报酬。

3.3.2. 实验材料

1) 词汇同实验一。

2) 自我概念清晰量表(Self concept clarity scale, SCC)。

采用Campbell等人编制,陈君等人修订的自我概念清晰量表(陈君,欧阳文芳,2013),由12个条目组成(包括“我对自己的看法常常和其他人对我的看法相冲突”;“我对自己的想法,变化的非常频繁”等),采用Likert5点评分,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,计算量表所包含题目的总分,该量表有效反映了个体对自我概念内容被自己清楚确定的程度。有研究证明,该问卷具有良好的信效度(刘庆奇,牛更枫,范翠英,周宗奎,2017)。

3.3.3. 实验设计

实验为2 (组别:高自我概念者,低自我概念者) × 2 (位置关系:校园欺凌相关词汇与探测点位置一致,校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致) × 2 (配对:欺凌词汇–中性词汇,受欺词汇–中性词汇)三因素混合设计。自变量为组别、配对类型、词汇与探测点的位置关系,因变量为按键反应时、正确率。

3.3.4. 实验程序

在实验开始前被试需要填写一份自我概念清晰问卷,作为自我概念水平高低分组的依据。具体实验流程同实验一。

3.4. 数据记录与分析

采用IBM SPSS Statistics 18.0统计分析软件对数据进行记录与分析处理。

3.5. 研究结果

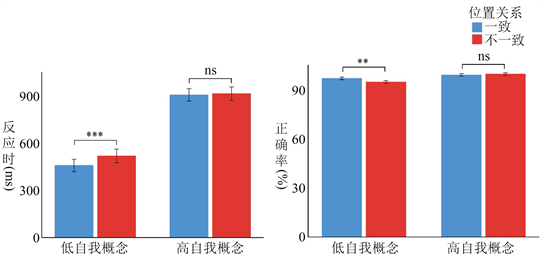

反应时和正确率的描述性统计结果见表5,方差分析结果见表6,条形图见图3。

Table 5. Summary of descriptive statistics (M ± SD)

表5. 描述性统计结果(M ± SD)

Table 6. Summary of statistical analysis

表6. 方差分析结果

注:自由度df: (1, 58),显著性水平(p < 0.05),加粗表示显著。

注:图为低自我概念被试和高自我概念被试的反应时(左)和正确率(右)。蓝色条形表示校园欺凌相关词汇与探测点位置一致,红色条形表示校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致。用M ± SEM表示条形图中的数据,ns表示p > 0.05,**表示p < 0.01,***表示p < 0.001。

注:图为低自我概念被试和高自我概念被试的反应时(左)和正确率(右)。蓝色条形表示校园欺凌相关词汇与探测点位置一致,红色条形表示校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致。用M ± SEM表示条形图中的数据,ns表示p > 0.05,**表示p < 0.01,***表示p < 0.001。

Figure 3. Bar charts describing behavioral data in the different groups

图3. 不同组别行为数据的条形图

3.5.1. 反应时

高自我概念组与低自我概念组的主效应显著[F(1,58) = 223.08, p < 0.001, η2 = 0.79],低自我概念者的反应时(488.18 ± 19.96 ms)显著短于高自我概念者的反应时(909.82 ± 19.96 ms)。位置关系的主效应显著[F(1,58) = 18.19, p < 0.001, η2 = 0.24],校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的反应时(682.14 ± 13.91 ms)显著短于校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的反应时(715.86 ± 15.37 ms)。组别和位置关系的交互作用显著[F(1,29) = 11.43, p = 0.001, η2 = 0.17],简单效应分析显示,对于低自我概念者而言,校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的反应时(457.95 ± 19.68 ms)显著短于校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的反应时(518.41 ± 21.73 ms, p < 0.001);而对于高自我概念者而言,校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的反应时(906.33 ± 19.68 ms)和校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的反应时(913.32 ± 21.73 ms)没有显著差异(p = 0.535)。其他主效应和交互作用均不显著(所有p > 0.05)。

3.5.2. 正确率

高自我概念组与低自我概念组的正确率主效应显著[F(1,58) = 85.26, p < 0.001,

= 0.60],低自我概念者的正确率(96.00% ± 0.30%)显著低于高自我概念者的正确率(99.40% ± 0.30%)。组别和位置关系的交互作用显著[F(1,29) = 9.23, p = 0.004,

= 0.14],简单效应分析显示,对于低自我概念者而言,校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的正确率(97.10% ± 0.40%)显著高于校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的正确率(94.90% ± 0.40%, p = 0.001);而对于高自我概念者而言,校园欺凌相关词汇与探测点位置一致时的正确率(99.10% ± 0.40%)和校园欺凌相关词汇与探测点位置不一致时的正确率(99.70% ± 0.40%)没有显著差异(p = 0.414)。其他主效应和交互作用均不显著(所有p > 0.05)。

3.6. 结论

低自我概念水平的青少年对校园欺凌相关线索存在注意偏向,而高自我概念水平的青少年对校园欺凌相关线索不存在注意偏向。