1. 引言

我国学校心理健康教育兴起于上世纪80年代 [1]。1999年,教育部发布《关于加强中小学生心理健康教育的若干意见》,心理健康教育开始进入中小学课堂,并逐渐普及 [2]。教育部先后于2002年和2012年颁布了《中小学心理健康教育指导纲要》及修订版,明确了中小学心理健康教育的工作要点 [1]。2013年,《中华人民共和国精神卫生法》从法律层面对学校心理辅导和心理健康教育工作进行了规定 [3]。2019年12月27日,《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019~2022年)》明确了我国儿童青少年心理健康相关指标的阶段目标 [1]。

随着新冠肺炎疫情爆发,人们的心理压力倍增 [4],中小学生的心理问题频发,甚至多地出现学生跳楼等极端事件 [5]。做好学生心理调适,促进学生心理健康发展,已成为学校教育的重要工作 [6]。

2021年7月7日,教育部办公厅《关于加强学生心理健康管理工作的通知》中明确强调每所中小学至少要配备1名专职心理健康教育教师,并指出将心理健康教育作为中小学班主任及各学科教师培训中的必修内容,予以重点安排 [7]。当月24日,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的提出与迅速实施,为中小学生心理健康的促进保驾护航 [8]。

2022年3月25日,新版《义务教育课程方案》颁布,指出义务教育课程应该遵循的基本原则是:坚持全面发展,育人为本;面向全体学生,因材施教;聚焦核心素养,面向未来;加强课程综合,注重关联;变革育人方式,突出实践 [9]。

基于此,本研究提出了综合心理健康的育人理念,构建了育人框架,并设计了育人实践的思路,为中小学心理健康教育在新时代的发展提供参考。

2. 综合心理健康教育的育人理念

针对学生心理问题频发的现实需要,结合《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》,并在领会新版《课程方案》思想的基础上,本研究提出了综合心理健康教育的育人理念。

综合心理健康教育育人理念是指学校全体教职员工根据学生身心发展的特点,运用心理学的理论与方法,通过课程、活动和环境等途径,预防学生心理问题、识别与改善学生心理困扰、增强学生心理健康,培养学生积极乐观、健康向上的心理品质,促进学生身心和谐可持续发展,成为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。

与以往心理健康教育的内涵不同,综合心理健康教育育人理念是将学校情境中的所有教职员工、学校环境都作为心理健康教育的元素,为学生提供全方位的心理健康教育服务。

3. 综合心理健康教育的育人框架

为了更好地阐释综合心理健康教育的育人理念,本研究深入解读了2022年版《义务教育课程方案》的思想,参考了中国学生发展的核心素养,借鉴了美国21世纪核心素养 [10],并融合了《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的内容,进而构建了综合心理健康教育的育人框架,明确了综合心理健康教育的育人目标、育人内容和育人路径(见图1)。

综合心理健康教育育人框架呈现了有理想、有本领、有担当的“三有”育人目标,包括了三个一级维度、九个二级维度和十五个三级维度的育人内容,提出了四层级“金字塔”育人路径。

Figure 1. Educational framework of education people for comprehensive mental health education

图1. 综合心理健康教育的育人框架

3.1. 育人目标

3.1.1. 育人目标的确立依据

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是习近平总书记关于教育的重要论述,是教育的根本问题。2022年版《义务教育课程方案》全面落实了总书记关于培养担当民族复兴大任时代新人的要求,从有理想、有本领、有担当三个方面,明确了义务教育阶段时代新人培养的具体要求 [9]。

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》提出的心理健康教育总目标和主要任务 [11],与2022年版《义务教育课程方案》强调的有理想、有本领、有担当不谋而合。因此,“三有”目标即是综合心理健康教育育人框架的目标。

3.1.2. 育人目标的介绍

1) 有理想:培养学生正能量,将个人发展与国家富强、民族复兴和人民幸福紧密结合,促进学生身心和谐可持续发展;增强学生道德修养,明确职业生涯规划。

2) 有本领:培养学生健全人格和积极向上的个性心理品质,使其能够承受挫折、适应环境,具备基本的社会生活能力;帮助学生学会学习、具有探究能力和创新精神、提高学生问题解决能力;引导学生正确认识自我、接纳自我,提高自主自助和自我教育能力;增强学生情绪识别、表达与调控能力;提高学生人际沟通和交往能力,使其学会与人合作、有良好的团队协作意识和集体荣誉感。

3) 有担当:培养学生树立大局观、具有社会责任感;引导学生形成积极的生态文明观;帮助学生形成人类命运共同体意识。

3.2. 育人内容

3.2.1. 育人内容的确立依据

2016年9月发布的《中国学生发展核心素养》包括三个方面和六大素养(见图2):文化基础(人文底蕴、科学精神)、自主发展(学会学习、健康生活)、社会参与(责任担当、实践创新) [12]。其中,健康生活素养是其它核心素养形成和发展的基础 [13],与学生的健康成长和幸福生活息息相关,但却在当前学校教育中最为缺乏 [14]。

Figure 2. Developing core literacy for Chinese students

图2. 中国学生发展核心素养

2022年版《义务教育课程方案》中明确了课程目标的制定和课程内容的结构要基于核心素养 [9],并提出了要关注从小学到初中学生在认知、情感和社会性等方面的发展变化。

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中指出,心理健康教育包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等方面的内容 [11]。

本研究依据2022年版《义务教育课程方案》的思想和《中国学生发展核心素养》的理论结构,结合《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的内容,对标综合心理健康教育的“三有”育人目标,凝练了育人内容。

3.2.2. 育人内容的介绍

综合心理健康教育的育人内容包括了三个一级维度、九个二级维度和十五个三级维度(见表1)。

Table 1. Dimensions of the educational content of comprehensive mental health education

表1. 综合心理健康教育的育人内容的维度

1) 认知维度:认知维度是综合心理健康教育的基础维度,包括了三个二级维度和五个三级维度。

二级维度包括学会学习、技术运用和科学创新。学会学习是指培养学生具备独立自主的学习能力。技术运用是指培养学生对新技术的学习兴趣和应用能力。科学创新是指培养学生具备严谨的科学态度,拥有开创性思维,能够创造性地解决问题。

三级维度包括乐学善学、勤于反思、信息意识、科学思维和问题解决。乐学善学是指激发学生的学习兴趣,掌握正确的学习方法,养成良好的学习习惯,享受学习的过程,树立终身学习的意识。勤于反思是指养成学生反思和总结经验的意识。信息意识是指培养学生的数字化生存能力,使其具有网络道德和网络安全意识。科学思维是指培养学生严谨的科学态度和逻辑思维能力,使其具有批判思维和创新精神。问题解决是指培养学生在真实情境中解决问题的能力。

2) 情感维度:情感维度是综合心理健康教育的动力维度,包括了三个二级维度和五个三级维度。

二级维度包括情绪调适、文化自信和责任担当。情绪调适是指培养学生识别、表达和调控情绪的能力,提升学生的情绪智力。文化自信是指培养学生了解和热爱中华民族优秀传统文化,主动汲取积极力量,乐于分享和讲述优秀的文化故事。责任担当是指培养学生的集体意识、国家意识、民族意识和人类命运共同体意识,使其具有社会责任感。

三级维度包括积极情绪、人文情怀、社会责任、国家认同和国际理解。积极情绪是指培养学生积极乐观的情绪能力。人文情怀是指培养学生学习中华民族优秀传统文化,提升学生人文素养和文化底蕴。社会责任是指培养学生勇于担当的意识。国家认同是指增强学生的国家认同感,提升其爱国意识。国际理解是指培养学生的国际视野,使其理解人类命运共同体的内涵和价值。

3) 社会性维度:社会性维度是综合心理健康教育的高阶维度,包括了三个二级维度和五个三级维度。

二级维度包括健康生活、升学择业和社会参与。健康生活是指培养学生积极的生活态度,养成健全的人格和乐观的心理品质。升学择业是指培养学生做好自己的人生规划。社会参与是指培养学生参加社会活动的意识,加强学生与社会的联系。

三级维度包括健全人格、自我管理、劳动意识、职业意识和人际交往。健全人格是指完善学生人格,培养其积极心理品质,促进学生身心和谐可持续发展。自我管理是指加强学生的自我认识,培养学生自理自立的能力。劳动意识是指培养学生良好的劳动观和劳动习惯。职业意识是指培养学生的生涯规划意识,树立学生正确的择业观。人际交往是指加强学生与其他个体、群体和社会的联系,培养学生的人际交往能力和社会适应能力。

3.3. 育人路径

3.3.1. 育人路径的确定依据

2022年版《义务教育课程方案》指出:注重培育学生终身发展和适应社会发展所需要的核心素养,特别是真实情境中解决问题的能力;同时要突出实践育人,强调知行合一,倡导“做中学”“用中学”“创中学”,注重引导学生参与学科探究活动,开展跨学科实践,经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程 [9]。

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出,学校应将心理健康始终贯穿于教育教学全过程,全体教师应自觉地在各学科教学中遵循心理健康教育的规律,将适合学生特点的心理健康教育内容有机渗透到日常教育教学活动中 [11]。

综上,本研究提出了综合心理健康教育的四层级“金字塔”育人路径,该路径强调打破学科之间的隔阂,以跨学科的思维方式和学习路径来培养学生,注重学生的实践能力,促进学生的心理健康发展。

3.3.2. 育人路径的介绍

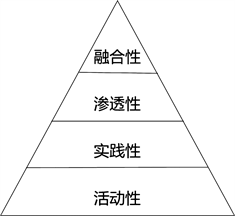

综合心理健康教育的育人路径呈金字塔状,包含了四个层级,即融合性、渗透性、实践性、活动性(见图3)。

Figure 3. The four-level “pyramid” education path of comprehensive mental health education

图3. 综合心理健康教育的四层级“金字塔”育人路径

1) 融合性

融合性是综合心理健康教育的最终目标,体现了学校教育活动中“全员全过程全方位”的心理健康教育育人格局 [15],能够提升学生的综合素养,使其成为“全面发展的人”。融合性主要是指心理健康教育和学校教育活动互相借换与合作 [16],将心理健康教育的理念融入在学校教育活动的规划、设计、实施和评价中,以期达到心理健康教育“润物细无声”的育人效果。依据新《课程方案》的要求,涉及同一内容主题的不同学科间,根据各自的性质和育人价值,做好整体规划与分工协调。

2) 渗透性

渗透性是指在不影响学科教学进度的情况下,教师加入对学生的心理健康教育,将二者巧妙地结合起来,不仅提升了学生的学科知识与能力,还提高了其心理健康的水平。一方面,学科教学内容中包含丰富的心理健康教育元素,可以用作学生心理健康教育的资源,促进心理健康水平;另一方面,教师利用学生的心理规律,提高学科教学的效率 [17],使学生更多投入感知觉、意志、价值观和情感,打破其思维定势,拓展其学科视野 [18]。

3) 实践性

实践性是引导学生将实践和认识相结合,通过学生参与综合心理健康教育的探究活动,开展跨学科交流,培养学生在真实情境中发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的能力 [9]。实践性是综合心理健康教育的目标导向,2022年《义务教育课程方案》也倡导“做中学”“用中学”“创中学”,强调把知识还原于丰富的生活,让认识基于实践,并通过实践得到提升 [9]。

4) 活动性

活动性是综合心理健康教育课程的组织形式,突显了学生的主体地位。活动性包括生活化活动和游戏化活动。生活化活动采用与学生生活贴近的情境,利用团体动力,增强学生在课堂中的活动体验,促进学生深度参与,增加学生知识和技能的自主生成;游戏化活动通过设置游戏,增强课堂趣味性,吸引学生注意力,使其积极融入课堂,并从游戏的轻松氛围中体验、感受和生成。

4. 综合心理健康教育的育人实践

针对综合心理健康教育育人框架的落地实施,本研究设计了“四位一体”的实践思路,旨在为促进新时代心理健康教育的整体育人工作提供参考。

Figure 4. “Four-in-one” practice idea of comprehensive mental health education

图4. 综合心理健康教育育人的“四位一体”实践思路

4.1. 学生“本”位

综合心理健康教育的育人框架强调学生是学习的主体,心理健康教育的各项活动都要从学生的实际需要出发,将学生放在心理健康教育的中心位置(见图4)。关注全体学生,促进学生的全面发展,做到因材施教;同时关注个别学生,做到公平待生。

4.2. 教师“导”位

综合心理健康教育教师在开展工作时,要以学生为主体,关注学生身心发展的特点和实际需求,在课程和活动中起引导作用,助力学生心理健康的发展。本研究建构了综合心理健康教育的教师队伍体系,包括:学校管理人员、专职心理健康教师、活动兼职心理健康教师和学科兼职心理健康教师(见图4)。

学校管理人员是指学校校长、副校长、主任等管理层,他们需要高度重视学生心理健康教育工作,将其作为学校战略部署和工作规划的一部分。专职心理教师由具备心理健康教育背景和心理咨询背景知识的教师担任,通过开设心理健康教育课程,或对个体和团体进行心理咨询与辅导来促进学生心理健康。活动兼职心理教师由班主任、大队辅导员、德育干事等组成,通过组织班会、少先队和德育活动,加强学生心理健康教育与这些活动的融合。学科兼职心理健康教师由各学科教师组成,他们在完成自己学科知识传授和技能培养的同时,自主应用心理学的原理与方法,进行学科融合,对学生的心理问题进行识别和改善 [19]。

4.3. 课程“定”位

综合心理健康教育课程是育人的载体,其锚定了实施方向、实施过程和效果评估,具体包括独立性心理健康教育工作、融合性心理健康教育活动和渗透性心理健康教育课程(见图4)。

独立性心理健康教育工作由专职心理健康教育教师开展,包括心理健康教育课程和心理咨询辅导活动。课程针对学生的需要来开设,内容包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等方面;活动是在课后针对个体和团体学生的心理困扰,开展心理咨询与辅导。

融合性心理健康教育活动是将心理健康教育与少先队 [20]、德育工作 [21]、班会 [22] 和综合实践等活动进行融合。例如:围绕少先队入队活动,让学生通过绘画体验和分享的方式,表达入队仪式的感受,从而了解情绪 [23]。

渗透性心理健康教育课程是学科教师在满足学科教学目标达成的同时,在课程中渗透心理健康教育理念,有效提升学生的心理健康教育水平。例如:在小学数学课程中,教师通过游戏活动法、小组合作探究和情景剧,渗透心理健康教育的理念与方法,引导学生学会用推理解决实际问题 [24]。

4.4. 环境“辅”位

综合心理健康教育的开展离不开环境的辅助,包括硬环境和软环境的建设。硬环境是指校园物理环境的建设,例如配置心理设备,设置心理教室、心理辅导室和心理减压室等;软环境是指校园心理氛围的营造,例如针对全体教职工的心理技能培训 [25]、围绕心理健康教育的人文环境建设等。

5. 结语

综合心理健康教育育人理念的提出和育人框架的构建,符合2022年版《义务教育课程方案》的要求,能激发全体教师参与心理健康教育的积极性;同时,综合心理健康教育育人的实践可以通过多种形式的整合课程与实施活动,形成教育合力,发展学生的核心素养,提升学生的心理健康水平。本研究对中小学心理健康教育的育人工作具有启发和参考意义。

基金项目

本项目获得北京联合大学2022年度教育教学研究与改革项目(项目号:JY2022Z003)支持。

NOTES

*通讯作者。