1. 引言

随着高校扩招和校园面积的扩大,高校校园的行人、非机动车、机动车不断增多,校园交通日趋复杂化,科学处理校园内车行与人行的组织非常必要。陈凯 [1] 在分析我国校园道路交通现有问题的基础上,对近年来校园规划中道路交通组织的设计思想与方法做了简单的概括总结;顾悦等 [2] 通过分析高校校园交通的特征,提出组织优化和安全管理校园交通的思路;韩阳 [3] 通过对湖南某高校的校园交通进行实测以及问卷调研,提出了高校校园交通组织管理以及线路优化方法;周宗渊等 [4] 通过分析校园交通布局和校区师生出行特征,提出了校园内部交通优化策略;向成绪 [5] 遵循以人为本的理念,对高校校园主要功能区的交通组织形式作了初步分析与探讨;章飙等 [6] 通过对香港中文大学校园内部交通方式的探讨,总结出大尺度校园内部可行性交通组织形式以及运作方式。

随着校园内机动车数量、非机动车数量的快速增长,机动车与非机动车、行人之间的交通冲突日益严重,给校园带来诸多安全隐患。因此组织与协调好校园交通,保障与实现校园交通的安全、合理、可持续运行,是非常重要且必不可少的。本文以山东理工大学西校区为例,通过分析校园道路交通现状,提出了可行的校园交通组织优化方案。

2. 校园交通特点及组织原则

2.1. 校园交通特点

与城市交通不同,校园道路缺少严格意义上的通勤特征,更具有生活性。学生出行以步行、自行车为主,教职工与校外来访人员的出行以机动车为主,而校园内的交通组织又没有城市交通那么规范有序,导致校园机动车与非机动车、行人交通之间的冲突日益严重,给校园带来诸多安全隐患。

高校一般实行统一的作息时间来安排师生的生活,师生活动的规律性较强。在上下课的时间点交通出行量激增,呈现短时间交通高峰现象。

2.2. 校园交通组织原则

静态交通组织主要解决校园的停车问题,动态交通组织的主要任务是解决交通流的分配。二者相互结合、相辅相成,更好地解决校园交通问题。校园交通组织应以保证师生出行便捷为前提,遵循“以人为本”的理念,对人流、非机动车和机动车三个要素进行合理安排,实现人车的交通流分离,打造安全、舒适的出行环境。

3. 山东理工大学西校区概况

3.1. 校区地理概况

山东理工大学西校区坐落于山东省淄博市张店区,占地面积约3600亩,位于人民西路以南,南京路以西,新村西路以北,北京路以东。

3.2. 校园道路系统概况

山东理工大学西校区整体上采用棋盘式道路布局,这种路网结构在横纵两个方向均有多条平行道路,灵活性大。但沿对角线方向没有便捷的交通联系,校园内“爆发性”交通流不易分流,局部地区容易产生交通拥堵,存在安全隐患。师生为减少步行距离常常从草坪上穿过,破坏的植被形成的黄土路与周围绿化形成鲜明的对比,缺乏美感和人情味。

4. 山东理工大学西校区交通组织优化方案

校园的交通组织设计与城市交通相似,同样是在现有的道路空间上,科学合理地分车种、分流向使用道路,使得校园内行人、自行车和机动车能够安全、有序地通行。

4.1. 校园内部交通组织优化方案

4.1.1. 机动车流线组织设计

山东理工大学西校区占地面积大,各功能区分布较分散。本文采取环形流线的机动车交通组织策略,尽可能实现“人车分离”,减少机动车对生活区和教学办公区的干扰。但考虑到机动车流线到各功能区要在合适的范围内,最终得到的机动车流线如图1所示。

4.1.2. 行人和自行车交通流组织设计

根据目前山东理工大学西校区的道路网和交通现状,把校园分为6个区域,各区域间通过校园主干道和次干道连接(见图2)。

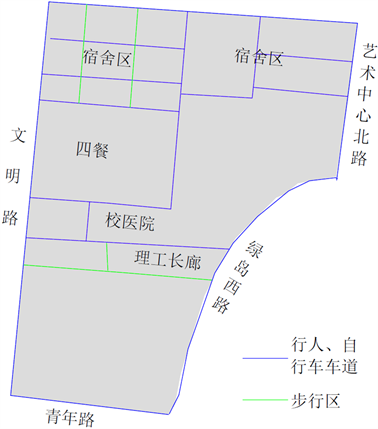

鉴于校园内自行车方式出行较多,为方便学生出行和自行车的停放,该区域内部的次干路上不允许机动车通行。考虑到部分宿舍附近的道路较窄,故将宿舍附近南北向的道路限制自行车通行(见图3)。

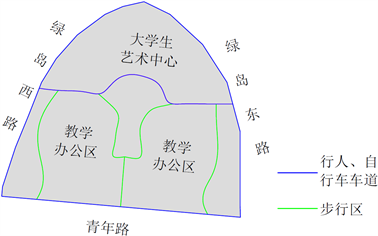

该区域内部大部分为校园支路,且穿过教学楼内,故将穿越教学楼的内部小路设置为步行专用道,其它道路自行车均可通行(见图4)。

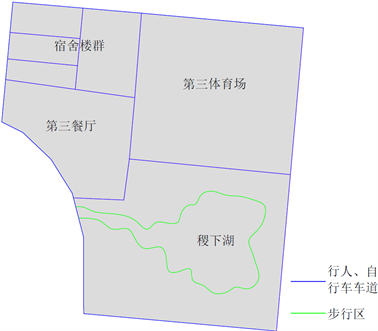

稷下湖是山东理工大学重要的景观区,除稷下湖周边路设置为步行专用道外,该区其它道路均允许自行车通行(见图5)。

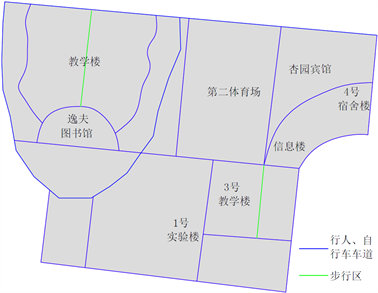

在上下课时段,该区域交通流量大,为保证学生安全、顺畅出行,故该区域禁止机动车通行。绿地中的绿荫小路为师生学习、休憩的场所,只允许步行者通行(见图6)。

Figure 3. Pedestrian regions and cycle path in the region1

图3. 区域1内步行区及自行车道

Figure 4. Pedestrian regions and cycle path in the region 2

图4. 区域2内步行区及自行车道

Figure 5. Pedestrian regions and cycle path in the region 3

图5. 区域3内步行区及自行车道

Figure 6. Pedestrian regions and cycle path in the region 4

图6. 区域4内步行区及自行车道

该区域用地性质复杂,且教学楼与实验楼不集中,所以在该区域严格禁止机动车通行。1号实验楼西侧小路主要是师生学习、娱乐的场所,故设置为步行道(见图7)。

绿地和莲心湖作为校园的景观区,只允许行人通行,其它道路行人和自行车均可通行(见图8)。

对校园内的机动车、自行车、行人路线组织优化后形成了新的校园道路网,如图9所示。校园外围环路为机动车的指定路线,但是内环路在高峰期必须实行机动车禁行。

4.2. 校园出入口交通组织优化方案

4.2.1. 校园北门交通组织优化

1) 机动车交通组织优化

北门内外衔接处的交叉口缓冲区距离短,对交叉口的交通造成了严重的影响。出入口处校园内侧分

Figure 7. Pedestrian regions and cycle path in the region 5

图7. 区域5内步行区及自行车道

Figure 8. Pedestrian regions and cycle path in the region 6

图8. 区域6内步行区及自行车道

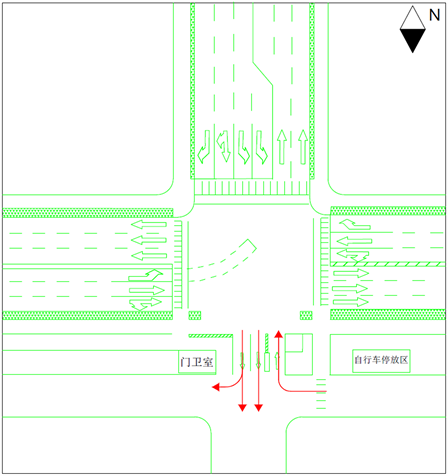

隔栏设置过长,高峰时期出校门的车辆滞留现象严重。将北门向东侧拓宽,增加一个进口车道(见图10),交通组织如图11所示。

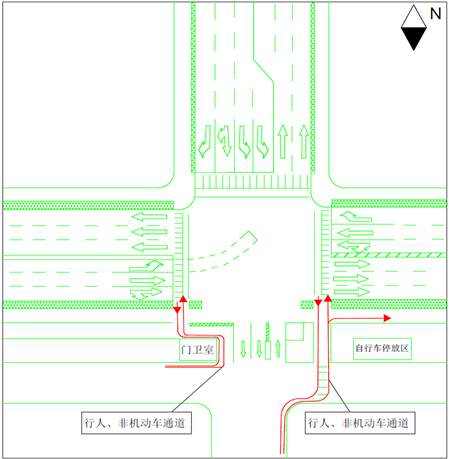

2) 非机动车、行人交通组织优化

高峰时期,北门行人、非机动车出行交通混乱,存在一定的安全隐患。因此在北门东侧增设行人、非机动车通道,供行人和非机动车高峰时期通行,其它时段行人、非机动车在出入口原有西侧通道通行,一定程度上缓解交叉口处行人拥堵、混乱的局面(见图12)。

4.2.2. 校园东门交通组织优化

东门的机动车、非机动车、行人交通流量都比较大,出入口的交通空间过窄造成三种交通方式混行的局面,降低了出入口的通行能力。在东门门卫室南侧增设行人、非机动车通道,保障行人、非机动车、机动车在出入口安全、有序的出行(见图13、图14)。

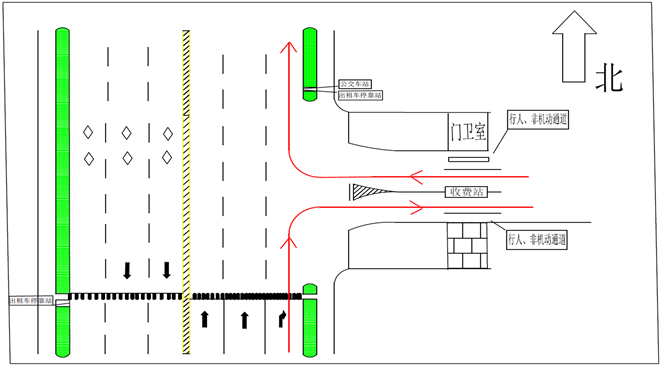

4.2.3. 校园西门交通组织优化

西门的交通组织现状如图15所示,门外路段直行的机动车与校内左出的机动车、左进的机动车发生交通冲突,易引发交通事故。建议将西门的交通出入方式改为右进、右出,一方面,在一定程度上控制

Figure 11. Traffic organization optimization at the north gate

图11. 北门机动车交通组织优化

Figure 12. Traffic organization optimization of pedestrians and non-motorized vehicles at the north gate

图12. 北门行人、非机动车交通组织优化

Figure 16. Traffic organization optimization at the west gate

图16. 西门交通组织优化平面图

进出校园机动车的交通量,另一方面,有效控制西门出入口的机动车交通冲突(见图16)。

5. 结语

通过对山东理工大学西校区校园道路交通现状的研究以及优化方案的提出,在校园的交通组织规划与设计过程中,应坚持“以人为本”的理念,遵循“人车分流,步行优先”的原则,根据校园的总体功能布局,结合大学校园道路交通的特点,努力创造出安全、高效、舒适的校园道路交通网络,营建出良好的人文气息的大学氛围。

基金项目

山东省社会科学规划研究项目(14CGLJ27)。