1. 引言

岩溶地质是危害较大的地质条件,溶洞的存在削弱了桩端持力层的承载能力,可能引发一系列的基桩承载和变形问题 [1] 。因此,有很多学者研究了岩溶区溶洞对桩基的影响。何春林等 [2] 利用有限元分析的方法,研究了溶洞体积大小、顶板厚度以及岩性等因素对桩基承载力的影响。邹新军等人 [3] 探讨了串珠状岩溶区桥梁桩基的沉降变形特性及其稳定问题,并给出了按桩顶变形控制桩身竖向承载力的简化荷载传递法。赵明华等人 [4] [5] 提出了嵌岩桩承载力及其下伏溶洞顶板安全厚度的计算方法。马缤辉等人 [6] 从桩基竖向承载力、沉降计算及岩溶顶板抗冲切、抗剪切和抗弯安全性分析等方面对桩端注浆和不注浆两种处治方案进行了对比分析,并进一步探讨了岩溶区桥梁桩基承载和变形特性。本文结合郑徐客专线工程中的徐州特大桥341#墩,分析了桥梁桩基础下伏土层的厚度和下伏灰岩层中溶洞跨径等对墩台群桩基础的施工沉降和工后沉降的影响。同时,分析了当相邻墩台采用两种不同类型桩基础时,两者之间的差异沉降特点,从中找出下伏土层加固的方法与施工措施,提出相应的施工工艺,以保证桥梁墩台群桩基础的工后沉降能满足规范的要求。

2. 工程概况

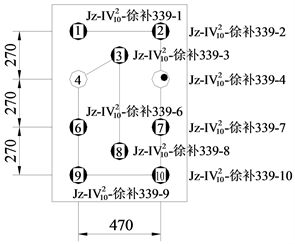

郑州至徐州的客运专线沿线属黄淮冲积平原,地形平坦,多辟为农田、林地、鱼塘、村庄等,且在徐州、萧县有出露的剥蚀丘陵。地质勘测表明,地层中沉积了巨厚的松散堆积物,不良地质和特殊土主要有松软土、岩溶等。其中,徐州特大桥341#桥墩处的地质条件为典型工点地质条件。已知徐州特大桥341#墩为摩擦桩,其承台尺寸为6.8 m × 10.2 m × 2.5 m,其墩位布置如图1所示。

2.1. 地质条件

341#群桩基础的桩侧土主要以粉质黏土和黏土为主,下伏基岩为灰岩,其各土层的物理力学参数如表1所示。

2.2. 荷载

承台顶面主要承受的荷载为上部结构的自重和列车活载,其中以轴向荷载为主。为了便于表述,将

Figure 1. Position arrangement of 341# pier

图1. 341#墩墩位布置

Table 1. Physical and mechanical parameters of each soil layer

表1. 各土层的物理力学参数

成桩完成至铺轨前的这一段施工过程称为工前阶段,将铺轨完成之后称为工后阶段,则承台顶面所承受的荷载大小分别为

1) 工前阶段:主要有墩台的自重,约为13,741.2 kN。

2) 工后阶段:主要有梁重、轨道板及其钢轨等重量,工后荷载为9000 kN左右。

3) 荷载的作用面积为长4 m (直线段),宽2 m的圆端形范围,计算中按矩形区域进行等效。

3. 天然地基群桩基础分析

3.1. 计算模型

本文采用FLAC3D软件对341#桥墩的基础沉降进行计算,以评估桥梁群桩基础工后沉降的大小和需要采取的沉降控制方法。

如图2所示,土层为长方体模型,其深度取50.5 m~60.5 m,沿线路走向和垂直线路方向的长度均取8~10倍的承台宽度,同时用Mohr-Coulomb模型来描述土层的应力-应变关系。用Pile单元来模拟10根长36 m,桩径为1.0 m的摩擦桩,用Shell单元来模拟厚度为2.5 m的承台,两者采用刚性连接。其中,摩擦桩的弹性模量为28 GPa,基桩切向和法向刚度取10倍左右的土层压缩模量,接触面上的粘聚力和内摩擦角均采用与土体相同的参数。将下伏溶洞简化为直径为D的球形空腔,其球心与群桩基础形心位于同一竖轴上。坐标原点位于群桩顶面(地表)的形心位置,计算模型区域为−20 m ≤ x ≤ 20 m、20 m ≤ y ≤ 30 m、−60.5 m~−76.5 m ≤ z ≤ 0,模型底面固定,左右边界约束横向水平位移,地表取自由边界。模型网格约划分为16,000个单元,18,000个节点。

3.2. h1和h2的影响

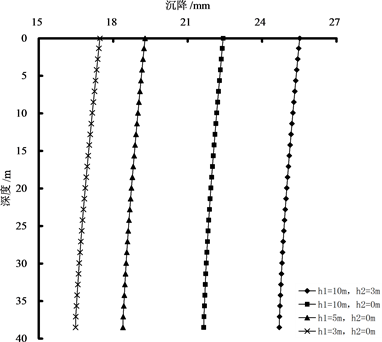

本节中分析了溶洞跨径D为3 m时的四种工况(h1 = 10 m,h2 = 3 m;h1 = 10 m,h2 = 0 m;h1 = 5 m,h2 = 0 m;h1 = 3 m,h2 = 0 m)下摩擦桩的基础沉降。其中,h1为桩端至灰岩顶面的距离(即桩端下卧层厚度),h2为下伏溶洞洞顶至灰岩顶面距离。图3分别给出了四种工况下的工前和工后两个阶段,同一基桩(中桩)的桩身沉降沿深度的分布图。图4为同样四个工况条件下的工前和工后两个阶段角桩轴力随桩身深度的分布曲线。

由图3和图4可知,

1) 由图3可知,在桩身范围内,群桩基础的沉降变化小,且h1越小,群桩的沉降越小。

2) 当处于最不利情况(h1 = 3 m, h2 = 0 m)时,下伏溶洞的存在对群桩基础变形影响不大。

3) 这4种工况下的桩顶工后沉降差别不大,大致处于12.5 mm~14.5 mm之间,均满足工后沉降的要求。

4) 由图4可知,除工前阶段桩顶轴力存在有一定的差异外,这4种工况条件下的桩身轴力曲线基本重合,均随着深度的增加,轴力逐渐减小,在桩端位置,桩身轴力趋近于0。总的说来,桩端软弱下卧层厚度h1和溶洞顶板高度h2对基桩的受力影响不大。

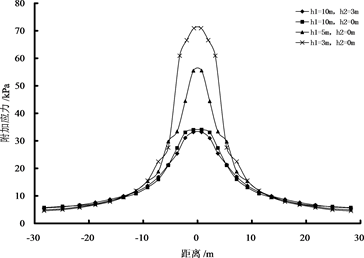

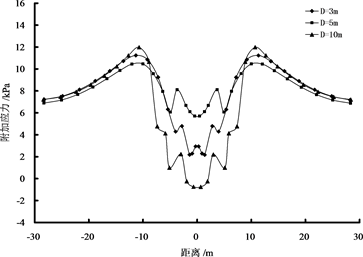

此外,本节还分析了四种工况条件下桩端土层和基岩面附加应力沿y轴方向的分布曲线(坐标系统参照模型图2,坐标轴的原点在墩台底部的形心位置)。其中,附加应力定义为仅由承台顶面外部荷载引起的土层竖向应力。分析结果如图5所示。

由图5可知,

1) 附加应力在桩端附近达到最大,当下卧层h1 = 3 m时附加应力接近70 kPa,且随着向两侧距离的增大而递减。

2) 当下卧层h1 = 10 m,溶洞顶板厚度h2 = 3 m和0 m时,桩端附加应力分布基本相同,此时溶洞的影响很小。

(a) 工前沉降

(a) 工前沉降  (b) 工后沉降

(b) 工后沉降

Figure 3. Distribution of pile settlement with the depth of pile body (D = 3 m)

图3. 基桩沉降随桩身深度的分布(D = 3 m)

(a) 工前阶段

(a) 工前阶段  (b) 工后阶段

(b) 工后阶段

Figure 4. The distribution of axial force of angular pile with the depth of pile body (D = 3 m)

图4. 角桩轴力随桩身深度的分布(D = 3 m)

3) 由图5(b)可知,下卧土层较厚时,下伏溶洞的拱顶沉降,将导致洞顶范围内附加应力降低,并出现了负值;下卧层较薄时,由于岩面距离桩端较近,经桩传递至下卧层的荷载起主导作用,导致岩面附加应力增加,此时应力分布曲线呈现出三个极值。同时,从图上也可以看出,由摩擦桩传递到基岩面上的附加应力值都不大(最大为53 kPa左右),远小于基岩的抗压强度值(67.47 MPa),这样的应力条件不能使基岩产生变形破坏。这从另外一个方面也说明在工作荷载作用下,群桩基础的沉降变形主要由下卧土层的特性与厚度所决定,而与下伏基岩无关。

(a) 桩端

(a) 桩端  (b) 基岩面

(b) 基岩面

Figure 5. The distribution of additional stress along the horizontal distance (x = 0)

图5. 附加应力沿水平距离的分布(x = 0)

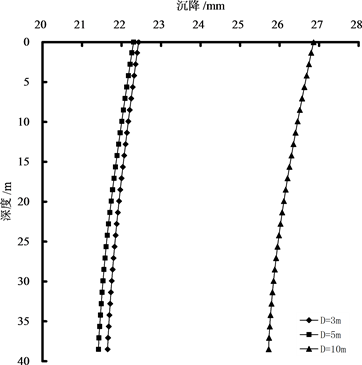

3.3. 溶洞跨径D的影响

在灰岩地层中,地层中溶洞的大小及其填充物的性质对地层的稳定性有很大的影响,特别是溶洞的大小(即溶洞跨径D)对地层的影响非常大,因此,需要研究灰岩地层中溶洞的跨径D对群桩基础工后沉降的影响。为了和前面的计算结果进行对比分析,模拟计算了溶洞跨径D对工前沉降和工后沉降的影响。在计算过程中,仍然取341#墩的实际资料为依据,桩端下伏土层厚度h1为10 m,溶洞顶板厚度h2分别为3 m、0 m,溶洞的跨度分别为3 m、5 m、10 m。图6和图7分别给出了溶洞跨径D对基桩的施工期沉降和工后沉降的影响,其中图6对应的顶板厚度h2 = 3 m,图7对应的顶板厚度h2 = 0 m。

由图6和图7可知,

1) 随着溶洞跨径D的增大,土体工后沉降量越大。

2) 随着溶洞跨径D的增大,桩顶的沉降变形逐渐增大,尤其是当溶洞跨径D达到10 m时,沉降变形显著增加。而对于工后沉降,下伏溶洞的跨度越大,桩顶沉降变形越小。

3) 对于总沉降(工前和工后沉降之和)而言,3种溶洞跨度条件下的总沉降相差不大,跨径D = 10 m时的值稍微偏大。

此外,本节还分析了溶洞跨径D分别为5 m和10 m时,工后阶段x = 0截面土层附加应力分布及溶洞不同跨径D下基岩面附加应力沿y轴方向的分布,如图8所示。

由图8可知,由于下伏溶洞的拱顶存在一定的沉降变形,减小了桩端下方基岩面的附加应力,并出现了负值;除溶洞顶部范围内应力存在一定的差异外,远离溶洞的区域,不同跨径D下的附加应力基本相同。总的说来,桩端荷载经10 m厚软弱下卧土层的扩散,传递至岩面上的附加应力值已经很小,大致在−10~15 kPa之间,该量值水平的应力远远小于基岩的抗压强度值(67.47 MPa),这不足以使基岩产生较大的变形,而使得整个桩基础发生较大的沉降变形。

3.4. 嵌岩桩

当墩台采用不同类型桩基础时,产生的基础沉降量不同。本节中假设341#桥墩的桩基础为嵌岩桩,此时,对于嵌岩桩基础沉降的计算仍然采用图2中的计算模型,其他计算参数取表1中的数据,同时,计算中还假定桩端嵌入岩体深度为1 m,溶洞顶板的厚度为4 m。桩端采用含屈服的法向弹簧模拟端承效应,面积为0.785 m2,弹簧刚度为2.6 × 1010 N/m3,压缩屈服荷载为785 kN。外部荷载的大小与上述的摩擦桩情况类似。

(a) 工前沉降

(a) 工前沉降  (b) 工后沉降

(b) 工后沉降

Figure 6. Effect of D on settlement of foundation pile (h2 = 3 m)

图6. 溶洞跨径D对基桩沉降的影响(h2 = 3 m)

(a) 工前沉降

(a) 工前沉降 (b) 工后沉降

(b) 工后沉降

Figure 7. Effect of D on settlement of foundation pile (h2 = 0 m)

图7. 溶洞跨径D对基桩沉降的影响(h2 = 0 m)

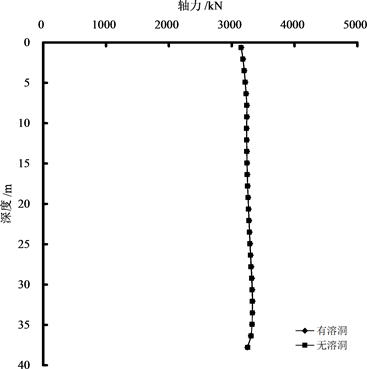

在计算过程中,考虑了两种情况:一种是有溶洞情况,此时溶洞跨径D = 3 m,溶洞顶板厚度为4 m;另外一种是没有溶洞的情况。图9和图10分别为有、无溶洞情况下,嵌岩桩桩身位移和轴力沿深度的分布图。

由图9和图10可知,

1) 对于嵌岩桩,桩顶荷载引起的位移很小,桩顶工后沉降仅为2.6 mm。

(a) h2 = 3 m

(a) h2 = 3 m  (b) h2 = 0 m

(b) h2 = 0 m

Figure 8. The influence of D on the additional stress of bedrock surface (x = 0)

图8. 溶洞跨径D对基岩面附加应力的影响(x = 0)

Figure 9. Post pile settlement with pile depth distribution

图9. 基桩工后沉降随桩身深度的分布

2) 桩顶荷载主要由桩端力平衡,桩侧土摩阻力的承载效应有限,且相比于前述摩擦桩,嵌岩桩桩顶轴力较小,这是由于在嵌岩群桩基础中,各基桩分担的荷载较为均匀,中桩和角桩的荷载差别不大。

3) 有无下伏溶洞对桩的变形、受力影响不大,两者曲线基本重合,这与前述摩擦桩的结论相一致。

表2是在荷载,桩长以及溶洞跨径(3 m)均相同的条件下,摩擦桩与嵌岩桩的工后沉降的对比表。从表中可知,嵌岩桩的工后沉降远远小于摩擦桩的工后沉降,两者的差异达到10.9 mm。

在高速铁路的桩基础设计中,核心问题之一是工后沉降的控制。根据《高速铁路设计规范》(试行) [7] ,对于无碴轨道桥梁,墩台容许工后沉降为20 mm,静定结构相邻墩台沉降差为5 mm,对于超静定结构,其相邻墩台均匀沉降量之差的容许值,除要满足外静定结构相邻墩台沉降量之差的要求外,还应根据沉降时对结构产生的附加应力的影响而定。对于实际中碰到的嵌岩和非嵌岩的相邻桥墩桩基础,由图3、图9和表2可知,沉降差达到10~12 mm,超过了规范的容许限值,有必要对坐落于软土地基上摩擦型群桩基础进行加固处理,以满足工后差异沉降的要求。

Figure 10. Distribution of axial force of angular pile with the depth of pile body

图10. 角桩轴力随桩身深度的分布

Table 2. The comparison chart of post-construction of friction pile and rock socketed pile

表2. 摩擦桩与嵌岩桩工后沉降对比表

综上可得,1) 在相同工作荷载条件与相同参数的条件下,嵌岩桩的工后沉降远远小于摩擦桩的工后沉降;2) 当相邻两墩台分别采用摩擦桩与嵌岩桩作为基础的形式时,两墩台的差异沉降将可能不能满足规范的要求。

4. 结语

1) 341#墩采用摩擦桩时,群桩基础的工后沉降基本上在规范容许的范围之内,说明桩基础的设计满足了施工要求,且群桩沉降变形主要由桩端下卧土层的压缩造成;且下卧土层越薄,群桩的沉降也就越小。

2) 在工作荷载作用下,附加应力在桩端附近达到最大,且随着向两侧距离的增大而递减。由摩擦桩传递到基岩面上的附加应力值远小于基岩的抗压强度值,这不能使基岩产生变形破坏。

3) 由于群桩基础的应力扩散效应的影响,传递到基岩面上的应力远远小于基岩的抗压强度值,使得基岩的变形处于弹性变形阶段,且很小。

4) 有溶洞存在时,群桩基础的沉降变形也基本上是由桩端下卧土层的压缩所引起。溶洞跨度的大小基本上对群桩基础的总沉降影响不大。

5) 当相邻两墩台分别采用摩擦桩与嵌岩桩作为基础的形式时,两墩台的差异沉降将可能不能满足规范的要求。且在相同工作荷载条件与相同参数的条件下,嵌岩桩的工后沉降远远小于摩擦桩的工后沉降,因此,有必要对坐落于软土地基上摩擦型群桩基础进行加固处理,以满足工后差异沉降的要求。