1. 引言

关于物质概念的理解大体上分为两类,即哲学意义上的和物理意义上的。列宁提出的物质概念可以认为是哲学意义上的,他认为物质是标志客观实在的哲学范畴,突出物质和意识作为一对概念出现时的相互关系。伴随着科学技术的进步,人们对物质的认知不断深入,物质的哲学意义和物理学意义应从形式到内容上获得统一。从一般意义上讲,物质是一种存在,形式上它占据一定的空间,并具有排他性,即不可入性。所谓不可入性的意思是说,在这个物体所处的空间,当有其他物体侵入时不能不引起这个物质自身性状的改变;由于作用是相互的,侵入物在引起被侵入物的性状改变的同时,自身的性状也将发生变化。这里的侵入,不仅仅是指通过人们的感觉器官能够察觉到的物质之间的冲突,还包括间接的感知,即通过科学仪器能够探测到的物理的或化学的变化。由此进一步推广,我们就不能不得出这样的结论:能够引起物质性状改变时必然伴随着能量的交换,也就必须承认能量(无论以何种形式体现)也是一种存在,能量具有物质的一切特性,因此所谓的物质,就其本质来说就是能量。

相对论中能量守恒和质量守恒两个定律的统一,是对物质概念理解的飞跃。它指出了质量同能量的等效性,给出了质量和能量之间的定量关系,即质能关系式

,其中m被认为是该物质的惯性质量。至此,爱因斯坦已经意识到“甚至可以认为一个物系的惯性质量就是它的能量的量度” [1] 。这里已经明白无误地指明了物质所能包含的全部内容。物质之所以为物质就在于其有能量的聚集,可以被它物感知,物质之间可以发生相互冲突,冲突的结果是物质自身能量的改变,或相互间的能量交换。物质是自身能量的表象,没有能量的聚集也就无所谓物质,物质唯一能够被感知的是它能够和其它物质发生相互作用。世界上不存在不和它物发生作用的物质。

对物质的量的原始度量,即重力,源自于引力质量。在这里,我们能够明确的是可以彻底摒弃质量的概念,物质的唯一度量就是能量。起码能量具有以下特征:①空间属性。它占据一定的空间,并有排他性或不可入性。②相加性。能量在量值上有相加性,这是能量守恒的基本法则所要求的。③内聚性。这是一物质之所以能够成为该物质的基础,是存在的自然要求,否则,将不存在可区分的事物,运动将不会发生。虽然在一定条件下进行计算时可以使用质量来代替能量,但从根本上讲,质量的概念,在这里是完全可以抛弃的。

本文的讨论基于能量守恒定律,说明物质的内在特性即电磁属性,以光速不变的普遍原理为基础,对牛顿的经典力学理论进行修正,使其适用范围扩展到相对论范畴,验证相对论能量—动量关系。作为对比举例计算了一个太阳质量的临界黑洞半径。

2. 能量守恒

“实体在现象的一切变化中持存着,它的量在自然中既不增加也不减少”。“产生和消失不是那产生或消失的东西的变化。变化是一种实存的方式,它紧跟着同一个对象的另一种实存方式之后。因此一切变化之物都是保留着的,只是它的状态变更了 [2] ”。没有和外界交换时,物质(能量E)不能增多,也不会减少,即物质不能随时间而变化,物质是永恒的,即能量守恒定律:

(1)

n个系统之间存在能量交换时,有:

(2)

这即是说,能量可以由一种形式转化为另一种形式。物质世界是永恒的,由现在的状态可以推断出过去是这样,将来仍将如此。

既然物质的本质就是能,没有能也就没有了物质的存在。温度是物体内部微观运动状态的一种宏观度量,温度降低意味着物体内能的减少,随着温度的降低,物体的能量被逐渐抽去,绝对零度即意味着能量的完全丧失,原来的物体也就完全解体而不再存在。这并不是说这个物体凭空消失了,而是在降温过程中转化为其它形式了。说一个物体不能达到绝对零度,即是说这个物体不能不是它自己,在绝对零度,即绝对真空,谈物质的存在(温度)是没有意义的。

设定一个温度或环境条件,即对应一个稳定的物质存在状态。现代试验物理已经揭示了很多微观粒子的存在,可以预料,随着人类制造极端条件能力的提高,发现新粒子的数目还会增加。由于受到人类自身条件的限制,对新粒子的探索将是没有终点的。

3. 物质的电磁属性

物质(能量),即存在,是特定时刻,集中于空间某一区域内的变化。“物质的基本粒子按其本质来说,不过是电磁场的凝聚,而绝非别的什么” [3] 。电磁场是构成物质的最基本要素,它以两种形式存在:自由的状态,即我们目前通常所认识的电磁波;另一种是处于自我束缚的、卷曲的状态,由此构成了各种粒子。认识到粒子的构成性质后,量子化的能级现象就是自然而然的了。这是因为宏观物体相对稳定的形态必然要求构成物体的基本粒子也具有固定的能级结构,否则,物体之间将不可区分。

由此可以推断,物体的运动速度不能超过光速,换一种说法就是,物质自身的运动不能超过他自身。

物质是场在时间和空间上建立的统一体。空间电磁波的运动不能停止,空间电磁场是不受束缚的自由场。微观上,粒子是被约束在较小尺度内的电磁结构,电磁波相互纠结,形成三维环绕运动。如果在内部三维上的运动是等几率时,则粒子没有自旋,否则,就表现出自旋。需要指出的是这里并没有给出粒子的物理结构。电子双缝衍射实验很好说明了粒子的电磁属性。即使电子是一个一个通过双缝,也同样会产生干涉条文,想弄清楚电子是从哪条缝隙透过的显然是徒劳的,也是毫无意义的。

古希腊米利都派的阿那克西曼德曾断言:万物都出于一种简单的元质,它是无限的、永恒的而且无尽的 [4] 。无论如何,柏拉图和亚里士多德都同意赫拉克利特曾经教导过的:“没有什么东西是存在着的,一切东西都在变化着”(柏拉图),以及“没有什么东西可以固定地存在”(亚里士多德) [5] 。

这里再重新认识一下物质的不可入性。即两个物体不能在同一时间占据同一个空间而不发生变化。粒子的半径即粒子的不可入性,是在不破坏该粒子完整性的情况下所能达到粒子内部的程度。感知物体的不可入性,从最直观的感觉谈起。一个卵石,具有相对固定的形状(或外观),占据空间中的某个位置,在此位置上无法放入另一个卵石,因此他具有强的排他性。当把卵石换成具有相同形状、具有弹性的橡胶时,另一个鹅卵石就有可能挤压橡胶而占据更靠近其所处的中心位置,这说明其排他性有所降低。对于特殊的情况,可见光不能穿过卵石,因此,卵石对可见光来说是不可入的;对于透明玻璃来说,尽管光线可以穿过玻璃,但是,光线通过时的路径发生了改变(有折射现象发生),说明两者之间发生了相互作用(电磁作用),因此,严格说来,玻璃对光同样具有不可入性。

光速不变不仅是指不能超光速,实际上,光速也不能以低于真空中的光速传播。光通过某种介质时速度的降低是一种宏观效应(而非其本质),光在介质中传播过程中走过的路径由于受到介质内部粒子的阻挡而不得不“绕行”,介质的折射系数就是这种相互作用效应的反映。

4. 物体的惯性

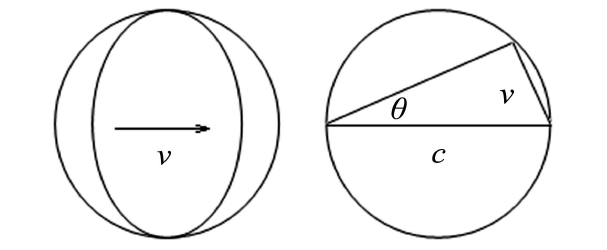

宏观物体是处于束缚态的电磁波,并以速度c作内部运动。宏观物体在选定的参照系S中相对静止时,其内部运动在各方向上是均等的,表现出的场强是球对称的,具有能量E0。当以速度相对S系运动时,由于光速不变性的制约,将使这种对称关系遭到破坏,速度空间中球被压扁(图1)。

相对于静止状态,以速度v相对S系运动时物体的行为上的变化,在本质上是其能量的变化,本源在于c是恒定的。物体从静止被加速到以速度v相对S运动,加速过程中物质的原有的量没有改变,即所谓的静止能量

。

这里的质量完全是通过E来定义的,但是相对S系的能量决定于速度。

显然,相对运动产生的动能和运动方向有关,这部分能量(动能)和运动状态的改变或选定的参照系相关。在以速度v运动时,原能量在垂直v的方向上保持不变(能量守恒),因此:

。

或:

(3)

其中:

即总能量被增加。由此可以看出,物质存在状态的变化必然要求和外部有能量上的交换,反过来说,没有能量交换时,物质将维持原有状态不变。由此可以得出这样的结论,所谓惯性起源于两个方面:①物质的电磁属性;②光速不变性。显然这样的推论是合理的:当粒子的宏观特性为非对称时,其惯性将是各向异性的。

那么对于静止长度为l的物体,以速度v运动时,在运动方向上的长度将变为l',和能量的改变类似:

Figure 1. In velocity space of a moving object in speed v relative to S

图1. 在S系中以速度v运动的物体

这个收缩是物理性的。

5. 力的概念

力不是一个实体的概念,它是作为处理物理过程时设计出的一个中介虚拟参量。说力是中介的,是因为我们在使用力的概念时,总是以相互作用的方式出现。力的虚拟性质在于它不具有客观实在性,不能脱离实体而单独存在。在牛顿第二定律中同时定义了力和质量两个概念,这里的质量也是通常认为的惯性质量,也由此引发了和引力质量之间关系的困惑。撇开这个困惑不谈,单从逻辑上来看,第二定律中力和质量也起到了相互定义的作用,这不能令人感到满意。

以动量来定义力,则涉及到动量自身的定义,而动量本身是个导出量。动量也不能表示为物质的固有属性,对相对静止时物体的相互作用力的表述,其物理意义不明确。力和时间没有本质意义上的联系。

深入考察关于力的概念在研究物理过程中的作用后可以发现,力看起来好像是引起物体位置改变的动力,其结果,可以是确实改变了物体的位置;也可以是相对静止,但存在使物体改变位置的趋势。事实上,这种趋势的真正原因是系统能量分配的要求,是物质(能量)在本质上相对空间发生变化的一种趋势。因此,力是引起物质变化的表象,而不可能是一个基本的物理量,但可以是作为研究物理过程时的一种方便的工具。继承牛顿定律在使用上的习惯,如此定义力将更能体现力的本质,即:力是能量随空间位置的变化量:

(4)

位移是相对量,因此力也就有了相对的意义。同时,必然地,力表现为能的一种外在的空间属性。

6. 基本力学定律的物理意义

6.1. 惯性定律

当具有能量E的物体在选定的惯性系S中不随空间位置s(或时间t)变化时,即惯性定律,用数学公式可以表示为:

(5)

惯性定律从本质上讲是能量守恒定律的推论(其中速度v可以是任意的)。

6.2. 牛顿第2定律

一般地,相对惯性参照系以速度v运行的物体具有的能量:

,那么:

得出牛顿第2定律的一般形式:

或:

(6)

回过头来再看,以

定义的惯性质量和上式中的区别。若以运动质量来表示,则:

对比上式和式(3),第2定律定义的质量可以是静止质量

,但如此定义的运动质量和以质能关系定义的质量无法相容。由此可见,质量概念只能作为解决特殊问题时使用,而不具有普适性。

当

时,得出牛顿第2定律的经典形式:

(7)

需要说明的是,表达式

,只能认为是做功引起的能量改变,是外在于物质的一种表述形式,而非物质的内在秉性。

显而易见,对于微观能量分配不符合球对称时的粒子(如光子等),将不能直接运用牛顿第2定律。

6.3. 牛顿第3定律

具有总能量E的两个质点构成的系统,

,或

,s是两质点之间的相对位移,则有

或

或

(8)

虚功原理的应用需要考虑多个Ei之间的约束关系及其对应的dsi。

物体运动方向的改变也必然引起能量在各个方向上的重新分配,即使的绝对值不发生改变。对于曲线运动即是如此。如果考虑力的矢量属性,可以将公式(6)写成如下形式:

若要使得:

,则必须有:

和

由此可见,力的合成法则从属于加速度的合成法则。

7. 动量

动量是物体相对空间变化状态的一种表征,为了描述物体运动状态特性,沿用相对论对动量的定义:

(9)

则:

令

,则:

(10)

即:动量是能量和速度的乘积。显然式(9)和试(10)是等价的。当

时得出动量定义的经典形式

。

这里可以很容易给出光子的能量和动量之间的关系。已知光子的能量

,由式(10)即可得出光子的动量:

式(10)给出了动量和能量的普遍关系。将(10)带入相对论中的能量-动量方程(11)同样成立。

(11)

8. 物质的引力属性——引力定律的能量表述

物质的引力属性即物质的内敛性,这是一物质之所以能够成为该物质的基础,是存在的自然要求,否则,将不存在可区分的事物,运动的结果世界将趋于死寂。引力是能量本身所具有的一种内在属性,引力的作用使物质趋于聚集,平方反比关系使物质在于三维空间处于动稳定状态。

既然质量是能量的一种度量方法,那么在万有引力定律中,用能量代替质量,更具有普适性:

其中:

。

显然,这时引力不仅和质量有关,还跟物体的运动状态有关。对于行星来说,接近运行轨道近日点时运动速度提高,引力相应增加,因此运动轨道不再是理想的椭圆,而会产生进动。爱因斯坦没能彻底放弃质量的概念,从而导致相对论中惯性质量定义的不确定性。

对于光子脱离太阳引起的引力红移可以估算如下。光子的初始能量

,脱离太阳损失的能量为

,则:

其中,

为太阳的质量。略去能量E中的高阶项可以得到:

当

时,光子能量损失殆尽,将不能摆脱引力的束缚,这时可以得到星体的最大临界半径

应满足:

或

。

对于太阳:

9. 结论

能量守恒是物质世界的最基本原理,能量和质量具有同一性。而物质的电磁属性不仅赋予了物质的空间属性,同时也赋予了物质的运动(时间)属性。由于光速不变性的制约,使得物质的运动状态改变时必然伴随着能量的转移,所谓“惯性”由此产生。

力不是一个实体的概念,是引起物质状态(能量)变化的表象,把力定义为能量随空间位置的变化量,避免了牛顿第二定律中质量和力的相互定义问题。

建立物质(能)和力的基本概念之后,很自然的可以写出经典力学的三个基本定律,并重新给出了动量的一般表达形式,以及动量和能量的关系式。

对物质和能量概念的统一,消除了惯性质量和引力质量疑难。对物质世界的研究,无论是宏观的还是微观的,能量形态的变化是核心问题。微观能量的量子化维持了物质宏观形态的相对稳定,而引力则为宇宙的演化提供了动力。

致谢

感谢国家自然科学基金资助项目(项目编号:50902110)。