1. 引言

近年来的研究和勘探证实 [1] [2] [3] [4] ,鄂尔多斯盆地上古生界主要富集非常规致密砂岩气、煤层气和页岩气,是我国重要的天然气生产基地。盆地内已发现苏里格、榆林、乌审旗、子洲、大牛地与延长等6个储量均超过1000 × 108 m3的上古生界致密砂岩大气田 [4] [5] ;盆地东缘煤层含气量高,一般8~15 m3/t [6] [7] ;鄂页1井和镇钾1井太原组页岩已获得高产工业气流 [8] ,此外,榆106井区山西组页岩试气产能较高,具有较好的页岩气勘探潜力 [9] 。前人就鄂尔多斯盆地致密气成藏特征及富集规律 [10] - [18] 、煤层气和页岩气形成条件及其储层特征 [19] - [24] 进行了大量的研究,但这些矿产资源内在的富集规律和直接或间接的依存关系尚不清楚,整体研究薄弱。本文在前人研究成果基础上,开展盆地上古生界多种天然气资源的成生关系、组合类型及其共生成藏系统研究,总结其油气运聚模式,为实现鄂尔多斯盆地上古生界天然气协同勘探与开发、提高勘探开发效率、节约勘探开发成本提供依据与支撑。

2. 地质概况

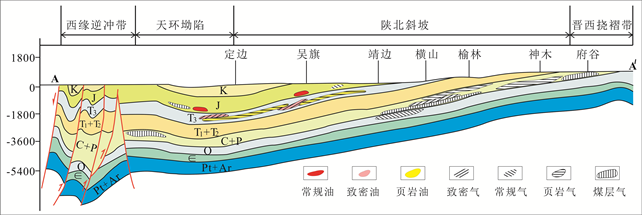

鄂尔多斯盆地是在太古代–元古代结晶基底的基础上发展而成的多旋回叠合的克拉通盆地,面积约25 × 104 km2。根据现今的构造形态、基底特征,可以将鄂尔多斯盆地由伊盟隆起、渭北隆起、晋西挠褶带、陕北斜坡、天环坳陷、西缘冲断带等6个一级构造单元组成(图1)。盆地现今构造格局形成于中燕山运动,发展完善于喜马拉雅运动 [25] ,总体为一南北翘起、东翼缓而长、西翼陡而短的近南北走向不对称大向斜(图2)。盆地上古生界主要赋存致密气、页岩气和煤层气等天然气资源,致密气产量最大,其次为煤层气。平面上,上古生界致密气大部分位于伊陕斜坡的北部,页岩气主要分布在盆地的东部,煤层气有利区主要分布在盆地的东西缘(图1)。纵向上,上古生界致密气藏主力产气层段位于下石盒子组和山西组 [4] [10] [26] [27] ,上古生界页岩气赋存于本溪组、太原组和山西组三套富含有机质页岩中 [20] [21] [22] ,煤层气主要发育在本溪组8号煤层和山西组5号煤层 [19] (图2)。

Figure 1. Distribution of different resources in Ordos Basin

图1. 鄂尔多斯盆地多种油气类资源平面分布

Figure 2. Profile distribution pattern of different resources in Ordos Basin

图2. 鄂尔多斯盆地多种油气类资源剖面分布模式

3. 天然气共生关系及组合类型

3.1. 天然气共生关系

通过对比分析鄂尔多斯盆地上古生界天然气的组分特征、碳同位素特征,结合其分布特征,揭示相互之间的成生关系。

3.1.1. 天然气组分特征

上古生界致密气甲烷含量为88.81%~96.37%,多位于92%~96%,平均值为92.94%,重烃含量为2.28%~7.51%,大部分样品数值分布在4%~6%,平均值为4.82%,干燥系数平均为0.95;致密气非烃气体为CO2和N2,二者含量都比较低,CO2含量分布在0.49%~2.64%之间,大部分小于1%,平均值为0.974%,N2含量分布在0~2.27%之间,主体分布在0~1%,平均值为0.939%。天然气组分特征表示,上古生界致密气以过成熟干气为主。

3.1.2. 天然气同位素特征

据前人资料 [12] [28] [29] ,统计了25组鄂尔多斯盆地上古生界天然气碳同位素特征,分析表明上古生界石炭–二叠系致密气甲烷碳同位素分布在−35%~−29%,大部分分布在−35%~−33%,平均值为−32.98;乙烷碳同位素分布在−32.05%~−22.13%,大部分分布在−27%~−24%,平均值为−24.91% (图3);丙烷碳同位素分布在−27.69%~−21.77%,平均值为−24.19%。甲烷和乙烷碳同位素分布比较集中,表明上古生界致密气来源比较单一,故甲烷和乙烷碳同位素可以作为鉴别致密气成因和来源的指标。

根据戴金星等 [30] 提出的利用碳同位素鉴别天然气成因标准(表1),鄂尔多斯盆地上古生界致密气为典型的煤成气,其依据主要有三个方面:1) 上古生界致密气甲烷碳同位素δ13C1大部分分布在−36%~−33%,平均值为−33.91%;25组乙烷碳同位素δ13C2数据中,除了府5井太原组其他24组δ13C2的值均大于−28%。2) 依据δ13C1与Ro的关系,假设上古生界致密气为煤成气,利用统计数据中的−35%和−29%作为δ13C1的下限和上限,推出相对应的Ro值范围为0.9%~2.4%,与实际上古生界石炭–二叠系烃源岩Ro在1.2%~2.2%之间是相符合的;假设上古生界致密气为油型气,则推出相应的Ro值大于2.8%,与实际情况不符。3) 通过最新修订的δ13C1-δ13C2-δ13C3图版分析,鄂尔多斯盆地上古生界天然气全部落入煤成气区域,表明天然气为煤成气。综合天然气组分特征、碳同位素特征以及工区上下古生界烃源岩发育情况,可以推测出其气源岩主要为石炭–二叠系煤系。

Figure 3. Methane and ethane carbon isotope content of tight gas from the Upper Paleozoic of Ordos Basin

图3. 上古生界致密气甲烷和乙烷碳同位素含量直方分布图

Table 1. Using carbon isotope to identify genetic types of natural gas [30]

表1. 利用碳同位素鉴别天然气成因类型 [30]

综上,鄂尔多斯盆地上古生界致密气为煤成气,气源岩为上古生界煤系烃源岩。上古生界煤系烃源岩包括煤和暗色泥页岩,煤层为主要的烃源岩,泥页岩次之 [27] [31] [32] 。勘探证实,上古生界本溪组和山西组煤层中发育煤层气,太原组优质泥页岩与山西组炭质页岩内均赋存页岩气,故盆地内上古生界致密气与煤层气和页岩气都存在成生关系,且致密气与煤层气在成因上的相关性更大。关于煤层气与页岩气之间的成生关系,由于煤层气与页岩气属于自生自储的非常规气藏,因此上古生界煤层气与页岩气在成因上不存在相互关系。

3.2. 天然气共生组合类型

煤层气–页岩气–致密气成藏系统内煤层气和页岩气为气源,二者同时向致密储层供气。受沉积环境的控制,剖面上,鄂尔多斯盆地本溪组、太原组和山西组煤层、富含有机质泥页岩和致密砂岩储层相互叠置,在剖面上发育四种共生组合类型,组合模式如图4。

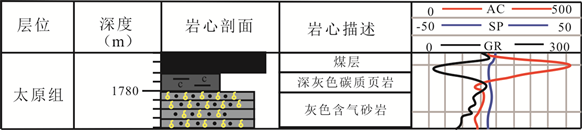

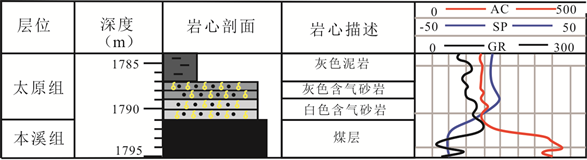

根据钻井资料,识别出了每种组合类型的发育层段,如煤层气–页岩气–致密气组合在孤1井1776~1784 m层段发育(图5(a)),致密气–煤层气–页岩气组合在陕2井3216~3220 m层段发育(图5(b)),致密气–页岩气–煤层气组合在孤1井1739.5~1749.5 m层段发育(图5(c)),页岩气–致密气–煤层气组合在孤1井1784~1795 m层段发育(图5(d))。

页岩气–致密气共生组合岩性以黑色、深灰色泥岩、黑色碳质页岩以及灰色中细砂岩为主,在剖面上表现为致密砂岩与泥页岩互层沉积,主要发育在山1段及以上地层中。此种组合类型具有成生关系,表现为泥页岩为烃源岩,致密砂岩为储层,发育上生下储、下生上储两种生储关系。利用测井、钻井资料,发现致密砂岩储层单层厚多在3~10 m。

4. 天然气共生成藏系统

油气共生成藏系统是在一定的地质单元内,具有成因联系的常规和非常规油气成藏所需要的动态和静态要素有机集合,形成一源多藏、多源多藏和多源一藏等常规与非常规油气多层系、多类型共生成藏组合。

依据生储盖组合特征,鄂尔多斯盆地上古生界发育煤层气–页岩气–致密气和页岩气–致密气2个共生成藏系统。其中,煤层气–页岩气–致密气成藏系统以太原组–山2段煤层和泥页岩为主要烃源岩,致密砂岩为储层,具有双源供气的特征;综合考虑鄂尔多斯盆地煤层气–页岩气–致密气成藏系统烃源岩和储层条件,以山西组煤层5 m等值线、太原组泥页岩厚度5 m等值线、TOC为1%等值线以及山2段储层5 m等值线为界限,圈定该系统平面分布范围。研究表明,鄂尔多斯盆地存在两个煤层气–页岩气–致密气成藏系统,主要分布在盆地的北部和南部,即鄂托克前旗–靖边–柳林一线以北、定边–安塞–子长一线以南的广大地区。

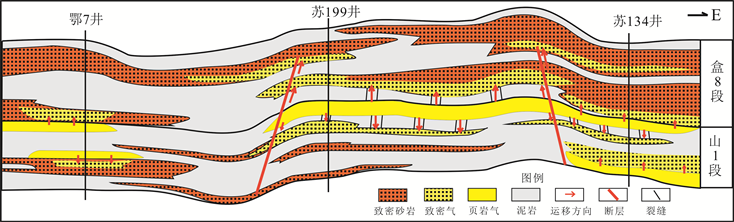

页岩气–致密气成藏系统剖面上主要发育在盒8段–山1段地层中,平面上位于在盆地的北部和南部地区,苏里格气田是其中的典型代表。该系统以山1段泥页岩为主要烃源岩,盒8段–山1段致密砂岩为主力储层。广覆式生烃的暗色泥页岩与大面积分布的致密砂岩储集层相互叠置,天然气近距离运移、

Figure 4. Coal-bed methane-shale gas-tight gas combination patterns in Ordos Basin

图4. 鄂尔多斯盆地煤层气–页岩气–致密气成藏系统组合模式图

(a) 孤1井煤层气–页岩气–致密气组合实例

(a) 孤1井煤层气–页岩气–致密气组合实例  (b) 陕2井致密气–煤层气–页岩气组合实例

(b) 陕2井致密气–煤层气–页岩气组合实例  (c) 孤1井致密气–页岩气–煤层气组合实例

(c) 孤1井致密气–页岩气–煤层气组合实例  (d) 孤1井页岩气–致密气–煤层气组合实例

(d) 孤1井页岩气–致密气–煤层气组合实例

Figure 5. Coal-bed methane-shale gas-tight gas combination types in Ordos Basin

图5. 鄂尔多斯盆地煤层气–页岩气–致密气成藏系统组合类型实例

大面积成藏。综合考虑鄂尔多斯盆地页岩气–致密气成藏系统烃源岩和储层条件,以山西组泥页岩厚度10 m等值线、TOC为1%、Ro为0.6%等值线以及砂岩储层5 m等值线为界限,圈定该系统平面分布范围。研究表明,页岩气–致密气成藏系统分布在盆地的中东部,即靖边–吴旗–庆阳一线以东地区。

5. 天然气共生成藏模式

煤层气–页岩气–致密气成藏系统存在两种运聚模式,一种是太原组–山2段煤系烃源岩生成的天然气向紧邻的致密储层中聚集成藏,以垂向运移为主,运移距离较短;一种是煤系烃源岩生成的天然气未经过二次运移储集在煤层和泥页岩中,形成煤层气藏和页岩气藏(图6)。

页岩气–致密气成藏系统天然气运聚模式与煤层气–页岩气–致密气成藏系统相同,页岩气是有机质生成的天然气未经过二次运移储集在泥页岩中聚集形成,致密气是烃源岩生成的天然气经过近距离垂向运移,在紧邻的致密砂岩储层中聚集形成(图7)。页岩气和致密气分布均不受区域构造控制,无统一气水界面,呈大面积连续性含气、局部地区含水的特征,气藏分布在一定范围内相对独立,互不连通。

Figure 6. Migration and accumulation pattern of CBM-shale gas-tight gas coexistence system of Ordos Basin

图6. 鄂尔多斯盆地煤层气–页岩气–致密气成藏系统运聚模式图

Figure 7. Migration and accumulation pattern of shale gas-tight gas coexistence system of Ordos Basin

图7. 鄂尔多斯盆地页岩气–致密气成藏系统运聚模式图

6. 结论

1) 通过分析天然气的组分特征和碳同位素特征,认为鄂尔多斯盆地上古生界煤层气、页岩气均与致密气具有成生关系,且煤层气与致密气成生关系更加密切。

2) 鄂尔多斯盆地上古生界发育煤层气–页岩气–致密气和页岩气–致密气2个成藏系统。前者分布在鄂托克前旗–靖边–柳林一线以北、定边–安塞–子长一线以南地区,后者分布在靖边–吴旗–庆阳一线以东地区。

3) 煤层气–页岩气–致密气和页岩气–致密气成藏系统均存在2种运聚模式,一种是煤系烃源岩生成的天然气向紧邻的致密储层中聚集成藏,以垂向运移为主,运移距离较短;一种是煤系烃源岩生成的天然气未经过二次运移储集在煤层和泥页岩中,形成煤层气藏和页岩气藏。

基金项目

国土资源部“十三五”重点项目“油气资源综合评价与区划”(编号:12120115055701)。