1. 引言

近年来,随着积极心理学的发展,这门关于如何使人幸福的学科使得越来越多的人更加关注自身的主观幸福感(Diener, 2000; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)。获得主观幸福感的关键因素就是心理健康,因此,理清心理健康的影响因素,进而提升个体的心理健康水平变得非常重要。

应激源一直被当做心理健康的一个重要影响因素来探讨。应激源被定义为一种可能导致与精神障碍相关的生活事件或变化(Mittal & Walker, 2011),例如所爱之人的死亡,这反过来可能作为一个应激源影响个体。本文主要讨论的是生活应激源,生活应激源是指那些与个体的生活具有相关关系的生活因素。已有研究大多认为生活应激源会对个体的身心健康造成一定危害(金怡,2007)。例如,凌宇(2013)的研究认为,应激与个体抑郁症状之间存在相关。但也有学者指出,日常生活应激源与个体的身心健康水平之间的相关程度并不高,不同的人面对同一生活事件往往有着不同的体验,同一事件可能对有的人产生消极的情绪体验,对另外的人则无影响甚至是产生积极的情绪体验(张瑶,等,1992)。出现这种分歧说明应激源与心理健康之间的关系并不是简单的相关。

谈及应激源一定会考虑应对方式问题。对应对方式的定义有很多,Lazarus和Folkman (1984)认为应对方式是指个体用来处理压力事件时的认知方式和行为方式。Joffe和Bast (1978)则认为应对是人们面对外界变化和刺激时的一种调节行为,这种调节行为是有意识、有目的。总体而言,应对方式讨论的是人们进行事件处理时的一种相对稳定的心理倾向。关于应对方式的分类主要有几种。Folkman和Lazarus (1988)将应对方式分为两类,一类为问题导向,一类为情绪导向,前者关注问题源,而后者关注缓解困苦的情绪。国内学者肖计划和许秀峰(1996)认为,应对方式主要包括解决问题、求助、忍耐、转移、回避、合理化、自责和幻想八种。目前,学界使用最广泛的一种分类来自于解亚宁(1998),他结合我国人群的特点将应对方式划分为积极应对和消极应对,这种划分也被许多后续研究所证实(陈云祥,李若璇,刘翔平,2019;魏军锋,2015)。应对方式对个体的心理健康起到重要的作用,这已经在很多研究中得到了证实(Wang, Xiong, & Yang, 2018; Chen, 2016)。但积极应对和消极应对作为应对方式的两个重要维度,是如何对心理健康产生影响的仍然有待继续探讨。

自我效能感是另一个对维持健康具有预测力的因素。Bandura (1977)首先将自我效能感定义为针对某一特定情境的具体的行为建构,指的是个体在各种高要求情境下对自我应对能力的总体信心或信念,它被认为是健康心理学中一个更有前景的变量,与身心健康存在一定的联系(佟月华,2003)。已有研究对自我效能感与心理健康的关系进行了探讨。有研究者采用一般自我效能感量表(General Perceived Self-Efficacy Scale, GSES)和流调用抑郁自评量表(Center for Epidemiological Survey, CES-D)对硕士新生群体进行调查,结果发现自我效能感与抑郁呈显著负相关(万伦,顾昭明,李晓妍,2017)。李英琦等人(2019)在对医学院硕士新生的研究中也发现,抑郁与自我效能感呈显著负相关,且自我效能感能够显著预测抑郁,可解释其34%的变异。此外,也有研究针对特殊被试群体自我效能感与心理健康进行分析,例如留守儿童、地震灾区学生等,均发现自我效能感与心理健康显著相关。(梁斌,苏春蓉,2011;赵丽丽,等,2012)。

关于应激源、应对方式和心理健康相互关系的研究已有一些较一致的结论。曾天德(2006)的研究证明了生活事件会影响心理健康,而应对方式也会影响心理健康。刘双金、胡义秋和孙焕良(2018)的研究则证明了应对方式在生活事件和心理健康之间会起到中介的作用。另外,就自我效能感和心理健康的关系而言,高自我效能感,往往意味着心理健康水平较高(海曼,秦屹,熊俊梅,吴慧玲,2019;Wood, Atkins, & Tabernero, 2000)。这些研究都说明,应激源、自我效能感、应对方式和心理健康之间存在着相互的关系,但这些因素之间是如何相互影响的仍有待考察。

纵观已有研究可以发现:首先,对于应激源、应对方式、自我效能感和心理健康的独立研究已经较为成熟,且相互之间也存在一定关系。但四者之间究竟如何相互影响,其心理机制是什么,仍然不明确。其次,应对方式又分为积极应对和消极应对,而直接将应对方式作为一个完整变量考虑是不合适的,不同应对方式和心理健康、应激源之间的关系是否相同,是需要解决的另一个问题。此外,关于应对方式的研究已经较多,但前期的研究主要集中在成年人群体中,青少年群体的应对方式问题仍然值得探讨。方菁等人(2018)首次探讨了简易应对方式量表在青少年人被试中的信效度问题。本研究也是基于此进一步探讨青少年应对方式对心理健康的影响。

基于此,本研究认为应激源与心理健康之间可能存在两个中介变量,它们分别是应对方式和自我效能感。四个变量共同组成一个多重中介模型,理论模型如图1所示。由于应对方式实际上包含两个不同的维度,因此在后续的研究中,本研究也将分别从两个不同的维度入手,构建多重中介模型。

Figure 1. The multiple mediator model from stressor to mental health

图1. 应激源对心理健康影响的多重中介模型

最后,由于青少年群体所处年龄的特殊性,应激源又分为7个不同方面,不同年级阶段和不同生活状态的青少年会存在不同的应激压力,因此有必要对不同年龄阶段的青少年群体进行差异检验,以进一步考察应激在青少年心理健康中的心理机制问题。

2. 方法

2.1. 研究对象

本文的研究对象为某几所中学的初、高中学生,共3784名。其中,初一754名,初二1169名,高一914名,以及高二947名。另外,所有学生中包括1987名男生和1797名女生。学生的平均年龄为14.6 (SD = 1.82)。此外,来自于独生家庭的有1810人,占比47.8%,来自于非独生家庭的有1974人,占比52.2%;寄宿生有1238人,占比32.7%,非寄宿生有2546人,占比67.3%。

2.2. 测量工具

2.2.1. 应激源

中学生心理应激源量表,也称为中学生应激源量表(Stressors Scale for Middle School Students, SSMSS),由郑全全和陈树林(1999)编制,包括7个维度,分别为学习压力、教师压力、家庭环境压力(下文简称家庭压力)、父母管教方式压力(下文简称父母压力)、同学朋友压力(下文简称同伴压力)、社会文化压力(下文简称社会压力)和自我身心压力(下文简称自我压力)。全量表共39题,采用5点计分方式,0为没有发生或没有影响,1为轻度影响,2为中度影响,3为重度影响,4为极重度影响。量表的Cronbach α系数为0.93,分半信度为0.89,重测信度为0.86 (郑全全,陈树林,郑胜圣,黄丽君,2001)。

2.2.2. 简易应对方式量表

本研究使用的简易应对方式量表是由解亚宁(1998)编制。全量表包括积极应对方式和消极应对方式两个分量表,共20题。量表采用4级评分,1为不采取,2为偶尔采取,3为有时采取,4为经常采取。简易应对方式量表有着良好的信效度,全量表的内部一致性系数为0.90,重测信度为0.89。

2.2.3. 90项症状清单

90项症状清单(Symptom Check List 90, SCL-90)是最为常用的心理健康评估量表之一。本研究使用的是国内使用最广的SCL-90版本,由金华,吴文源和张明园(1986)修订。量表包括9个分维度,共90题。全量表采用5级评分方式,由1 (无症状)到5 (严重)症状。该量表的信效度已经得到大量研究证明(吴文源,金华,迟玉芬,樊彬,1987)。

2.2.4. 一般自我效能感

本研究中还使用到了中文版一般自我效能感问卷,该问卷是由张建新和Schwarzer共同修订,共包含10个条目。问卷题目采用,4级评分(1=完全不正确,2=有点正确,3=多数正确,4=完全正确),得分越高代表被试的自我效能感越高(Zhang & Schwarzer, 1995)。该量表在本研究中的内部一致性较好,α系数为0.89。

2.3. 数据分析

本研究的中介模型分析在Mplus 8.0中完成,描述性统计、相关分析、差异检验等统计分析在Microsoft Excel 2016和SPSS24.0中完成,图形的绘制在Graph Pad Prism7.0软件中完成。

3. 结果

3.1. 各变量的相关分析结果

在进行中介模型检验之前,先将应激源、应对方式、自我效能和心理健康水平进行相关分析,见表1。

Table 1. Correlation analysis of mental health, coping style, self-efficacy and stressor

表1. 心理健康、应对方式、自我效能感、应激源的相关分析

注:*代表p < 0.05,**代表p < 0.01。

从表1中可以发现心理健康与消极应对方式之间呈现出正向的相关(r = 0.356),而与积极应对方式呈现出负向的相关,但值得注意的是心理健康与积极应对方式之间的相关非常小(r = −0.085)。另外,心理健康与应激源的总分之间呈现出较高的相关(r = 0.706)。观察应对方式与应激源的相关可以发现,积极应对方式与应激源之间的相关非常小(r = −0.080),而消极应对方式却与应激源存在着0.283的相关。

3.2. 应激源对心理健康的中介模型

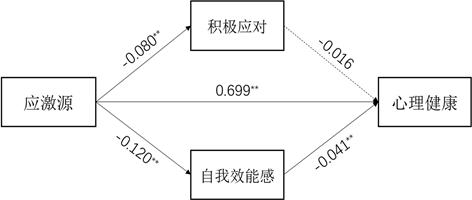

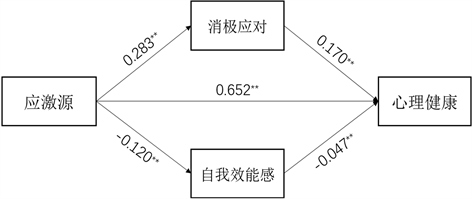

上文的相关分析结果证明了应激源、心理健康、应对方式和自我效能感之间确实存在或高或低的相关。根据本文的假设,进一步验证从应激源到心理健康的中介模型。本研究主要验证了两个多重中介模型,一个是以积极应对方式与自我效能感为中介的多重中介模型,其模型结果可见图2。另一个是以消极应对方式与自我效能感为中介的多重中介模型,其模型结果可见图3。

Figure 2. The mediating effect of positive coping style and self-efficacy

图2. 积极应对与自我效能感的中介作用

Figure 3. The mediating effect of negative coping style and self-efficacy

图3. 消极应对与自我效能感的中介作用

图2和图3的中介模型表明,两个应激源通过应对方式和自我效能感影响心理健康的中介模型并没有全部成立。在两个模型中,应激源可以通过消极应对和自我效能感的多重中介影响到心理健康。具体而言,应激源正向的预测了消极应对(β = 0.283),消极应对则正向的预测了心理健康(β = 0.170),应激源负向的预测了自我效能感(β = −0.120),自我效能感进一步负向预测了心理健康(β = −0.047)。而另一方面,积极应对并未成为应激源到心理健康之间的中介因素。

考虑到对于青少年而言,应激源总共有7个不同种类,本研究进一步执行了在7个不同应激源条件下,以应对方式和自我效能感作为多重中介的模型,结果发现,7种应激源均可通过消极应对方式和自我效能感预测心理健康,而7种应激源均无法通过积极应对方式和自我效能感预测心理健康。具体结果在此处不再呈现。

3.3. 不同群体青少年在应激源上的差异

中介效应检验结果已经证明,应激源可以通过消极应对方式和自我效能感的多重中介影响到心理健康。考虑到在初高中时期,由于青少年所处的学习阶段和生活状态不同,应激源可能会有差异,进而可能造成心理健康水平上的影响。下文将主要探讨独生、寄宿和学生所在年级不同所带来的心理应激源的差异。

首先,对独生和非独生的初高中生进行了独立样本t检验,结果显示无论是在应激源的总分还是7个分维度上,均未呈现出显著差异(p > 0.05)。然后,继续探讨寄宿情况对总体应激源的影响,结果发现非寄宿学生的应激源总分(27.87)显著低于寄宿学生的应激源总分(30.55) (t = −4.095, p < 0.001)。进一步考察寄宿情况对应激源7个维度的影响,结果发现仅在家庭环境压力上没有表现出显著差异(p > 0.05),在其余维度上均存在显著差异(p < 0.05或p < 0.01),具体差异见图4。

(注:黑色柱形条代表非寄宿的学生,阴影柱形条代表寄宿的学生)

(注:黑色柱形条代表非寄宿的学生,阴影柱形条代表寄宿的学生)

Figure 4. The effect of boarding (or not) on stressors

图4. 寄宿与非寄宿对不同应激源的影响

最后考察在不同年级条件下,应激源是否存在差异。方差分析和事后检验(Bonferroni检验)的结果显示,无论是在应激源的总分上,还是在7个分维度上均呈现出显著差异,且趋势完全一致,如图5所示。

Figure 5. The effect of grade on stressors

图5. 年级对应激源的影响

由图5可知,随着年级的增高,学生的压力逐步的升高(初一为23.63,初二为27.42,高一为30.06,高二为33.18),且相邻两个年级之间的差异均显著(p < 0.01)。

4. 讨论

本研究主要以青少年人群体为对象,探讨了应对方式和自我效能感在应激源和心理健康间的中介作用。研究使用了简易应对方式的量表,作为应对方式的测量工具,该量表虽然在成年人群体中已得到了广泛的验证,但在青少年人群中的适用性才刚刚得到证明(方菁,等,2018)。本研究在此基础上进行中介模型的探讨。

前人的研究已发现了应对方式在应激源和心理健康中的中介机制(毛艳霞,2005)。但简单的将应对方式作为一个单一变量并不合适。在本研究中就发现,积极应对和消极应对在应激与心理健康之间起到的作用并不一致。应激压力会促进被试的消极应对,进而降低心理健康水平。但反过来,积极应对并未促进心理健康水平,心理健康仍然受到应激压力的消极影响。这一结果从相关分析的表格中也能看出,积极应对方式与心理健康之间的关系并不大。

将自我效能感纳入到中介模型中综合考虑,是本研究的一个重点之一。研究结果发现,尽管压力越大的学生心理健康水平会更低,但如果学生有更高的自我效能感,则能起到一定的提升心理健康水平的作用。从完整的多重中介模型来看,在压力水平升高时,较少的消极应对和较高的自我效能感可以提升心理健康水平。

寄宿和非寄宿的青少年在应激上存在着显著差异,除了家庭环境压力以外,在其余6个维度上寄宿的学生都有着更大的压力。这也提示寄宿学生出现心理问题的风险可能会更高。而家庭环境的压力维度主要考察的是学生所在家庭是否有变故,父母是否有矛盾,经济状况是否正常等方面,这可能解释了寄宿和非寄宿学生在此应激维度上没有出现差异的原因。

由于采样限制,本研究无法获得毕业年级(初三和高三)的数据。但从结果可以看到年级对应激的影响是十分明显的,随着年级的上升,青少年的压力越来越大,且这种增长趋势在应激源的所有维度上皆有所体现。这说明随着青少年的成长,感受到来自于学校、家庭、教师和同学朋友的压力都会有所增加。根据本文提出的中介模型,青少年增加的压力可能进一步造成心理健康水平的下降,如果青少年采用更多的消极应对方式,且有着较低的自我效能感,则更不利于青少年心理健康的发展。

5. 结论

本文主要探讨了青少年应激源对心理健康的影响,研究结果表明:1) 应激压力的增加会降低心理健康水平,自我效能感高,则心理健康水平会更高;2) 两种应对方式中,积极应对方式和心理健康之间的关系较小,而消极应对越高,心理健康水平越低;3) 消极应对和自我效能感是应激到心理健康的中介因素,并构成一个多重中介模型;4) 独生与非独生在学生压力源上并未存在差异,而寄宿与否对应激的影响较大,寄宿的学生会感到更多的压力;5) 年级的升高,会造成压力的明显提升,进而影响心理健康的发展。

基金项目

“天津市教委社会科学重大项目2014ZD27”资助。