1. 引言

作为气候系统的重要组成部分,北极海冰的变化影响着北冰洋对太阳辐射的吸收和海-气之间的能量和热量交换 [1]。观测资料表明,北极海冰面积快速减少 [2] [3] [4] [5]。北极海冰快速减少存在着显著的年代际变化。1979~1996年,整个北极的海冰面积变化趋势为每十年减少3.0%;1997~2007年,这一趋势增加为每十年减少10.7% [6] ;而近年来这一趋势已经剧增为每十年减少13.4% [7]。黄菲等 [8] 指出1979~1996年海冰减少速率较慢,而1997~2012年海冰加速融化,其速率约为前一个时期的2.7倍。近年来太平洋扇区海冰明显减少,表现在2004年海冰密集度的负异常 [9]。

这种太平洋扇区海冰减少具有较强的区域特性。东西伯利亚海和阿拉斯加沿岸是太平洋扇区海冰减少的主要区域 [9],且海冰融化量方差增大 [10]。东西伯利亚海海冰密集度(SIC)在1979~1988年偏多,而波弗特海、楚科奇海、东西伯利亚海和拉普捷夫海在2009~2012年海冰密集度显著减少 [3],同时Frey等 [11] 也指出波弗特海和楚科奇海海冰在2000年以后减少显著增强。

融冻期是指海冰融化开始到冻结结束的阶段,其长度是理解北极海冰变化的重要指标,同时融冻期长度变化影响着海洋对太阳辐射的吸收 [12],也是控制北极东北航道和西北航道能否开通的重要因素 [13] [14] [15]。北极海冰融冻期存在增长的趋势。随着北极海冰的减少,海冰存在天数减少 [11],开阔水(SIC ≤ 15%)持续天数增加 [16],北极融冻期长度显著增长,约20天 [17]。波弗特海、楚科奇海、东西伯利亚和拉普捷夫海融冻期长度在3~5个月,近年来冻结延迟增强对各海域融冻期增长(约6~11 d/decade)的影响较大 [12]。

综上所述,北极太平洋扇区海冰变化十分显著,在有观测30多年来海冰范围显著减少,融冻期显著增长,这种变化对北极大气、生态乃至经济均有影响。但目前研究主要集中在对海冰范围或面积及融冻期长度变化趋势的研究,对融冻期长度的年代际变化仍待深入。本文利用1979~2017年的海冰密集度数据,在研究太平洋扇区各海域海冰密集度变化的基础上,探讨融冻期长度的年代际变化。

2. 数据

海冰密集度由美国冰雪数据中心(NSIDC)提供。海冰密集度资料融合了SSMR、SSM/I和SSMI/S多个传感器的数据,通过被动微波的亮温数据,综合运用NASA Team和NASA Bootstrap两种反演算法,获得海冰连续变化序列 [18] [19]。本文采用的是1979~2017年日均和月均海冰密集度,空间分辨率为25 km × 25 km,其优点在于可以形成长时间序列,有利于研究不同年代海冰和融冻期的变化情况。其中日均海冰密集度在1987年8月19日前为隔日发布,之后均为逐日发布。本文假设海冰的变化存在连续性,即采用间隔的两日海冰密集度的平均值来确定中间日期的海冰密集度变化(例如采用19790102和19790104来确定19790103的海冰密集度数据),来保证前后数据的一致性。此外,1988年海冰密集度数据在1月13日前为缺测。

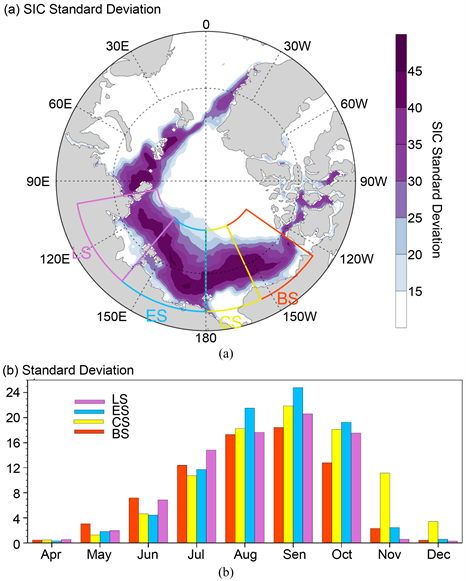

本文根据北极海冰密集度标准差变化的空间特征,将太平洋扇区(PS, 69˚N~82˚N)分为波弗特海(BS, 125˚W~155˚W)、楚科奇海(CK, 155˚W~180ºW)、东西伯利亚海(ES, 140˚E~180ºE)和拉普捷夫海(LS, 100˚E~140˚E),见图1(a)。根据前人研究 [13] 选取15%作为海冰与开阔水的判断依据,同时选取90%作为海冰融化或冻结的判断依据。

Figure 1. (a) Standard deviation (unit: %) of Arctic sea ice concentration in September of 1979-2017; (b) Standard deviation of sea ice concentration in different sea areas of 1979-2017 (Figure 1(a)) (unit: %)

图1. 1979~2017年(a) 9月北极海冰密集度的标准差(单位:%);(b) 不同海域(图1(a))海冰密集度的标准差(单位:%)

3. 太平洋扇区海冰变化

3.1. 区域差异

1979~2017年北极9月海冰变化集中在北极大陆沿岸的海域,其中最为显著的区域主要是北极PS的各海域海冰变化,其年际差异显著,相差可达40%以上(图1(a))。

太平洋扇区海冰年际变化在不同月份具有明显的区域性特征(图1(b))。BS海冰年际变化在5月和6月较其他海域相对显著,这与该海域某些年份的海冰异常融化有关,例如2016年5月BS南部部分地区甚至出现了无冰的状况(图略)。LS在7月年际变化最显著,而ES则在8~10月年际变化最显著。CS在11月存在相对显著的年际变化,这可能与太平洋暖水入流变化有关 [20],而其他海域基本被海冰所覆盖,年际变化显著减弱。此外,9月PS存在最显著的年际变化。

3.2. 年代际变化

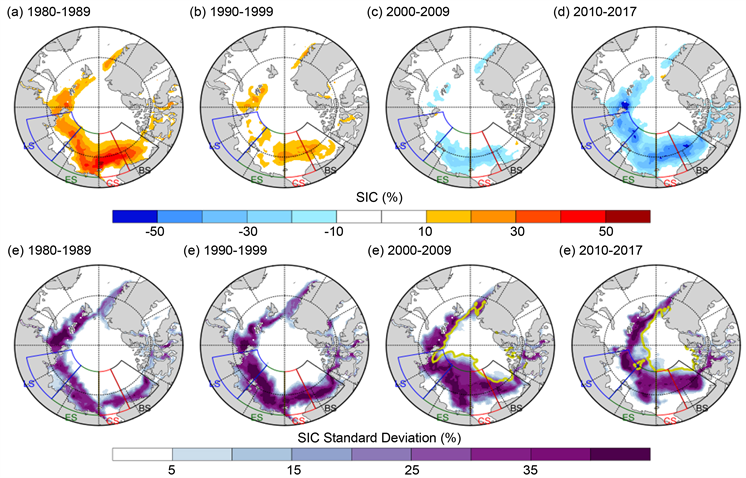

PS海冰逐渐减少,变化幅度显著区域逐渐向北移动,年代际变化具有区域差异(图2,图3)。研究发现,1980~1989年PS海冰异常偏多,其中东西伯利亚海和楚科奇海最为显著,可达30%以上,PS沿岸海冰变幅差异明显(图2(a)、图2(e)),此时除LS以外各海域平均海冰密集度均超过60% (图3)。而2010~2017年PS沿岸海冰显著减少,BS和LS海冰密集度显著减少,超过40%;同时PS变化幅度显著区域向北极中央区域移动,变幅最显著区域位于BS和LS,而大陆沿岸海冰在9月基本融化,变幅减弱(图2(d)、图2(h)),此时各海域海冰显著减少,LS甚至出现无冰(SIC ≤ 15%)的情况(图3)。1990~1999年和

Figure 2. The spatial abnormal distribution and standard deviation distribution of sea ice concentration in the Arctic in September. (a), (e) 1980-1989; (b), (f) 1990-1999; (c), (g) 2000-2009; (d), (h) 2010-2017 (where the yellow solid lines in (g), (h) represent 2007 and 2012 respectively) 90% sea ice concentration in the year)

图2. 北极地区9月海冰密集度异常分布和标准差分布。(a)、(e) 1980~1989;(b)、(f) 1990~1999;(c)、(g) 2000~2009;(d)、(h) 2010~2017 (其中(g),(h)中黄色实线分别表示2007年和2012年90%的海冰密集度)

Figure 3. Multi-year average of sea ice concentration in the (a) Pacific sector, (b) Beaufort Sea, (c) Chukchi Sea, (d) Eastern Siberian Sea and (e) Laptev Sea (unit: %). (The black, purple, blue, green and red lines represent 1979-2017, 2010-2017, 2000-2009, 1990-1999 and 1980-1989 respectively; the two gray lines represent 15%, 90%, where SIC is less than 90% expressed in different colors)

图3. (a) 太平洋扇区,(b) 波弗特海,(c) 楚科奇海,(d) 东西伯利亚海和(e) 拉普捷夫海多年逐日平均海冰密集度变化(单位:%)。(黑线、紫线、蓝线、绿线和红线分别表示1979~2017年、2010~2017年、2000~2009、1990~1999年和1980~1989年;两条灰线分别表示15%,90%,其中SIC低于90%用不同颜色表示)

2000~2009年表现为过渡年代。1990~1999年LS沿岸海冰较前一个时段(1980s)开始减少,而2000~2009年BS和LS海冰多年逐月变化接近于气候态平均,此时太平洋扇区海冰减少主要是由东西伯利亚海和楚科奇海的海冰变化造成的,相比于上世纪90年代(1990s)这两个海域海冰减少超过30% (图2(b)、图2(c)),也使得该地区海冰变幅显著增强(图2(g))。此外,近20年的海冰变化幅度与2007年和2012年的海冰异常减少存在明显关系(图2(g)、图2(h))。

4. 融冻期的年代际变化

已有研究以温度差 [21] 或亮温 [17] 来表示判断融冻期的长度。对于空间数据,各个格点融化开始时间和冻结结束时间不同,融冻期长度需以海冰的融化面积来确定 [22]。对于阈值的选取,有研究采用95% [22] 或90% [13] 海冰密集度来判定融冻期的起止时间。本文对区域逐日海冰密集度变化,采用五天的滑动平均,选取首次低(高)于90%的儒略日来确定融化开始(冻结结束)的日期,并计算出融冻期的长度,用来讨论融化开始日、冻结结束日及融冻期长度的年代际变化特征。

4.1. 融化开始日和冻结结束日

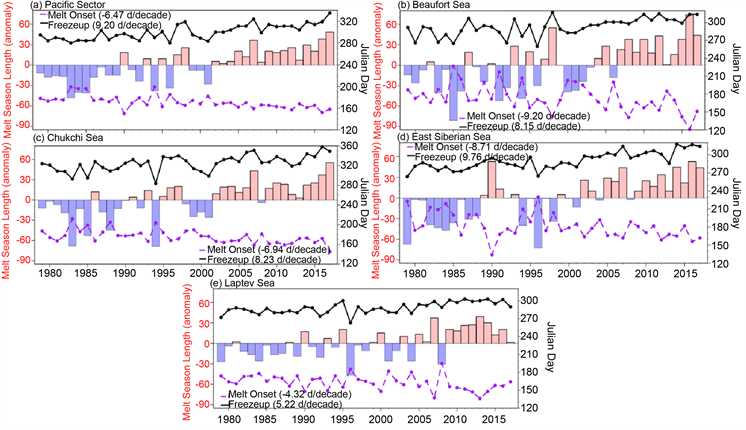

海冰变化表现出融化提前和冻结延迟的特点,且存在明显的年代际变化(表1和图4)。PS融化开始日(6.5 d/10yr)和冻结结束日(9.2 d/10yr)的趋势通过95%信度检验,即融化提前和冻结延迟显著,且冻结延迟强于融化提前。PS内各海域海冰融化提前和冻结延迟分别为4~9 d/10yr和5~10 d/10yr。CS、ES和LS的冻结延迟趋势较强,而BS则表现为融化提前趋势(9.2 d/10yr)显著,这是由于2016年BS海冰异常融化造成的趋势增强。在年代际尺度上,表现为PS在20世纪90年代融化提前和冻结延迟均在10天左右;而在2010~2017年融化提前了约22天,冻结延迟了约28天,冻结延迟变化最显著,同前一个时期(2000~2009年)相比,均超过10天,同时海冰减少显著的BS和LS融化显著提前,超过10天。20世纪90年代BS和ES融冰提前,CS冻结延迟显著增强;而随后的2000~2009年主要表现为ES冻结延迟和CS融冰提前显著增强。

Figure 4. The year-by-year variation of melt onset day (purple Line), freezeup day (black Line) and the melting-frozen season in the (a) Pacific Sector, (b) Beaufort Sea, (c) Chukchi Sea, (d) Eastern Siberian Sea and (e) Laptev Sea. (all trends are statistically significant at the 95% confidence level)

图4. (a) 太平洋扇区、(b) 波弗特海、(c) 楚科奇海、(d) 东西伯利亚海和(e) 拉普捷夫海的融化开始日(紫线)、冻结结束日(黑线)和融冻期长度的逐年变化(所有趋势均通过95%的信度检验)

Table 1. Decadal variation and long-term trends of melt onset day and freezeup day

表1. 融化开始日和冻结结束日年代变化及长期趋势

融冰开始和冻结结束数值分别表示儒略日/标准差,括号内数值表示同1980s相比融冰提前、冻结延后的变化天数。粗体表示同前一个时期相比,增长超过10天。趋势均通过95%信度检验。

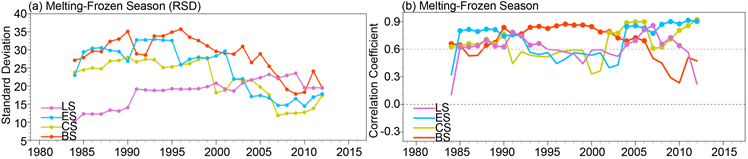

海冰融化开始日和冻结结束日的变化幅度具有显著的年代际特征(表2和图5(a),图5(c))。ES和CS的滑动标准差逐渐减弱,这两个海域融化开始日趋于稳定,逐年差异减小,尤其是ES的标准差由20世纪90年代的27天减弱到近年来的10天;BS稍有减弱但依旧较强,各年代标准差均在20天左右;而LS变化幅度显著增强,逐年差异增大。冻结结束日变化相对较弱,除ES变化不明显以外,其他海域滑动标准差均明显的减弱,冻结结束日趋于稳定,尤其是BS减弱最明显,由20世纪90年代的17天减弱到2010~2017年的6天。此外,冻结结束日在20世纪90年代前后表现出较强的变化幅度,这与该时期海冰的年较差明显 [23] 有关。

PS融化开始日和冻结结束日与各海域的关系随年代变化发生改变(图5(b),图5(d))。PS融化开始日在20世纪90年代中期之前与ES滑动相关系数维持在0.75左右(通过95%信度检验);21世纪初期之前与LS具有统计上显著性的相关关系;21世纪初期之后不再表现为稳定的与某个或某几个海域相关。冻结结束日变化则是在21世纪初期之前与BS的滑动相关系数维持在0.8以上(通过95%信度检验),此时PS冻结结束日变化主要表现为BS;而21世纪初期之后与ES和CS冻结结束日相关性显著增强(通过95%的显著性检验),此时这两个海域冻结结束日变化与PS关系密切(图6(f))。

Figure 5. ((a), (c)) Running standard deviation and ((b), (d)) running correlation coefficient of melt onset day and freezeup day (the running window is 11 years; the year of the solid point in the correlation analysis indicates statistically significant at the 95% confidence level)

图5. 融化开始日和冻结结束日的((a), (c))滑动标准差和((b), (d))滑动相关分析(滑动窗口均为11年;相关分析中实心点的年份表示通过95%的信度检验)

4.2. 融冻期

受融化提前和冻结延迟的影响,PS融冻期显著增长且年代际变化显著(图4和表2)。PS融冻期长度趋势为15.7 d/10yr,融冻期显著增长,其中ES融冻期长度趋势变化最强,约18.5 d/10yr,而LS长期变化最弱,约9.5 d/10yr,这种变化与较强的冻结延迟趋势有密切相关。在过去39年中,PS融冻期长度约增长49天,尤其是2010~2017年变化最显著,同前一个年代相比,增长了近20天,这是由于该时期各海域融冻期均显著增长,其中ES和BS融冻期增长明显,均超过50天。

融冻期增长的变化幅度减弱,各海域与PS融冻期长度的关系具有明显年代差异(表2和图6)。融冻期长度在融化开始日和冻结结束日的共同作用下,除LS融冻期逐年差异增强以外,其他海域融冻期的变化幅度逐渐减弱,趋于稳定。PS融冻期长度变化在20世纪80年代主要表现为ES、CS和LS变化,在90年代则主要是BS变化,而21世纪初期之后与BS相关性逐渐减弱,直到不在具有统计意义,此时其他海域与PS融冻期相关性逐渐增强。BS与其他海域在同PS融化期长度相关性上具有相反的特征。

Table 2. Decadal variation and long-term trend of melting-frozen season

表2. 融冻期长度年代变化及长期趋势

融化期长度数值分别表示融化期时长/标准差,括号内数值表示同1980~1989相比融冻期长度变化天数。粗体表示同前一个年代相比,增长超过10天。趋势均通过95%信度检验(单位:d/10yr)。

Figure 6. (a) Running standard deviation and (b) running correlation coefficient of the length of the freezing period (the sliding window is 11 years; the year of the solid point in the correlation analysis indicates statistically significant at the 95% confidence level)

图6. 融冻期长度的(a) 滑动标准差和(b) 滑动相关分析(滑动窗口均为11年;相关分析中实心点的年份表示通过95%的信度检验)

5. 结论与讨论

本文利用NSIDC提供的日均和月均海冰密集度数据,结合滑动标准差和滑动相关分析等多种统计方法,在分析了1979~2017年北极太平洋扇区海冰变化的基础上,讨论了北极海冰快速减退情况下融冻期的年代际变化。主要结论如下:

1) 近39年来,北极海冰变化显著区域位于PS大陆沿岸,标准差约为19%。海冰在不同月份具有明显的地区特性,5月和6月BS年际变化显著,9月和11月则分别是东西伯利亚海和楚科奇海。

2) PS存在显著的年代际变化。2010~2017年海冰变化幅度显著区域向北极中央区移动,其中BS和LS是海冰密集度变化幅度最显著的地区;2000~2009年楚科奇海和东西伯利亚海海冰减少是造成该时期太平洋扇区海冰减少显著的主要原因。

3) 海冰变化表现为融化提前、冻结延迟和融化期长度增长,具有年代际特征,且近年来趋于稳定。冻结延迟(约9.2 d/10yr)是PS海冰融冻期增长主要原因。PS融冻期约增长49天,其中BS和ES融冻期长度增长超过50天。BS、CS和LS冻结结束日变化幅度的减弱,变化趋于稳定,逐年差异减弱。BS、CS和ES融冰开始日和融化长度变化幅度不同程度上的减弱,变化趋于稳定。

4) 太平洋扇区融化开始日、冻结结束日和融冻期长度与各海域关系存在年代际特征。融冻期长度变化主要表现为在20世纪90年代与波弗特海的相关性强,21世纪初期之后减弱,转而与其他海域相关性增强。东西伯利亚和拉普捷夫海融化开始日分别在20世纪90年代和21世纪初期之前,与太平洋扇区融化开始日关系密切。冻结结束日则是在21世纪初期之前主要表现为波弗特海变化,而在21世纪初期之后与楚科奇海和东西伯利亚海关系增强。

上述研究表明,太平洋扇区海冰融冻期长度显著增长。这种现象的产生有利于海洋储存的太阳辐射增加,影响秋季冻结延迟 [12],但是大气环流改变对这种融冻期长度变化的影响仍需进一步研究。

基金项目

全球变化研究国家重大科学研究计划项目(课题编号:2015CB953902)和国家自然科学基金项目(41376008, 41330960)。

NOTES

*通讯作者。