1. 引言

我国干旱、半干旱地区地域非常辽阔,约占国土面积的一半 [1] ,但是该地区气候干燥、降水量少而蒸发强烈,水资源供求矛盾突出,水土流失严重导致土壤肥力差、植被稀少,土地质量低,呈退化趋势,严重影响了沙产业发展进程和生态环境建设步伐。

气候条件是五大成土因素之一,其中土壤温度不但影响土壤的形成与发育过程,更是决定土壤肥力质量的高低 [2] ,沙和砒砂岩是毛乌素沙地广泛分布的两种重要的自然资源,沙土通体无结构,干湿状况下均有较好的透水性,但保水持水性差,砒砂岩无水坚硬如顽石,遇水则松软如烂泥,遇风则风化易剥蚀,但其具有较好的保水和持水性 [3] [4] [5] [6]。砒砂岩与沙在合适比例下复配形成的“土壤”既有效保留了砒砂岩良好的保水、持水能力,又在沙粒分散间隔作用下,增大了孔隙度,避免了土壤板结,有利于形成保水、保肥的土壤层 [7]。

但是目前关于砒砂岩与沙复配对作物生长发育、产量以及土壤养分的研究较多,对土壤温度等物理性质的影响较少。本研究以沙产业采沙迹地生态恢复为出发点,以土壤改良为目标,利用毛乌素沙地现有的两类“极端”土壤混合形成不同类型的复配土,在分析两类配土的土壤新特性的基础之上,通过种植玉米,观测土温指标,研究不同砒砂岩与沙复配比例下土壤温度的差异,探究玉米主要生育期不同深度土壤温度的变化,并通过综合评判得出最适于玉米生长的配土类型及比例,旨在为陕西省干旱地区土壤研究提供技术储备。

2. 材料与方法

2.1. 试验区概况

试验区位于陕西省富平县杜村镇褚源村,该区位于县城南3公里的荆山塬上,属大陆性温带半干旱、半湿润气候区。年平均气温13.1℃,最高气温40.9℃,最低气温−15.7℃。年均降水量533.3 mm,夏、秋两季降水相对集中,占年总量的74.1%,7~9月降水占全年的53%。蒸发量1000~1300 mm,全年无霜期225天。

2.2. 试验模型设计

试验在2018年开展,模型由12个试验小区构成,单块小区(长、宽、深)为200 × 200 × 100 cm,“一”字型排列。试验共设四个处理,砒砂岩与沙的混合比例分别为0:1 (C0)、1:1 (C1)、1:2 (C2)和1:5 (C3),为模拟毛乌素沙地状况,每个小区上部30 cm为砒砂岩与沙混合层,下部70 cm完全用沙充填,每处理重复三次,随机排列。

实验用砒砂岩和沙均来自榆林市榆阳区小纪汗乡大纪汗村,供试玉米品种为伟科702,由郑州伟科作物育种科技有限公司提供。采用人工穴播,种子穴播两粒,播种行距50 cm,株距为33 cm,每小区共30株。灌溉的时间和用量,采用当地农民普遍采用的模式,根据天气干旱、作物生长需要,以60 cm土层内保持田间最大持水量的75%~80%为宜。各小区施肥量相同,施肥量分别为N 255 kg∙hm−2,P2O5 108 kg∙hm−2,K2O 115 kg∙hm−2,磷肥和钾肥全部作基肥,氮肥一半作基肥,另一半在拔节期追施。

2.3. 测定项目和方法

土壤温度:采用日本产TR-71U自动温度记录仪,将传感器设置在5、10、15、20、25 cm 5种不同土层深度,设定TR-71U在一天当中从8:00到20:00每2 h自动记录一次,每次连续测定3天取平均值。测定日期分别为7月14~17日(开花期),8月14~17日(灌浆期),9月14~17日(成熟期)。

玉米产量:成熟期,在每个处理小区内随机抽取生长均匀的成熟玉米10株进行室内考种,风干后测定行粒数、穗粒重和百粒重。之后脱粒、称重、测定籽粒含水量,折算成含水量为14%的籽粒重,换算成公顷产量。

2.4. 数据统计分析

应用Excel 2003和SPSS 23.0软件进行数据处理,应用Origin 8.5软件进行绘图。

3. 结果与分析

3.1. 不同处理土壤温度变化

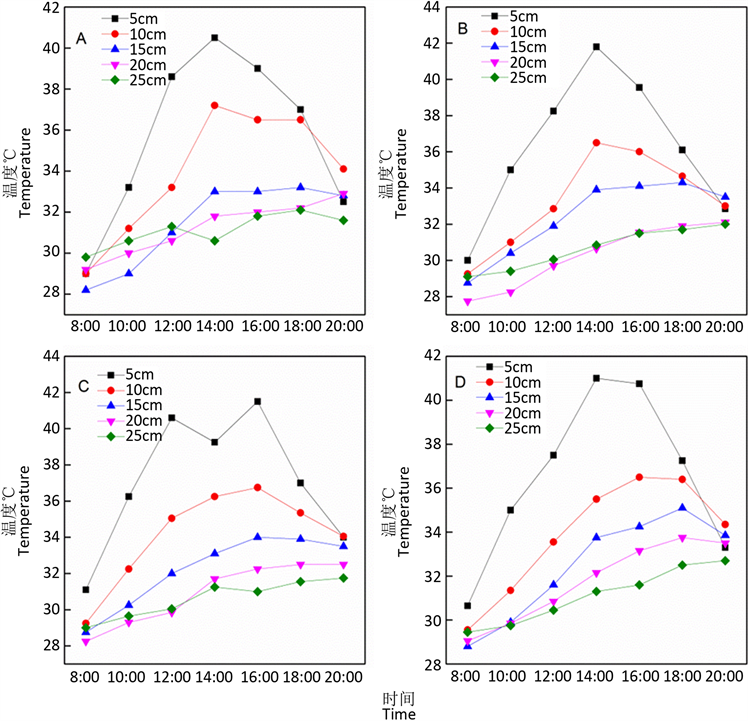

通过观察不同处理不同土层土壤温度变化数据,我们得知:玉米开花期不同处理下土壤温度先升高,后降低,在18:00达到最大(图1)。C0处理下,土温变化范围是24.7℃~36.5℃,差值为11.8℃;C1处理下,土温变化范围是23.2℃~35.9℃,差值为12.7℃;C2处理下,土温变化范围是24.4℃~38.0℃,差值为13.6℃;C3处理下,土温变化范围是24.1℃~38.0℃,差值为13.9℃,说明在玉米开花期,砒砂岩与沙复配比例为1:1时土壤温差较低,复配比为1:5时土壤温差较高。与C0相比,其他处理在18:00~20:00下降幅度较小,说明在沙土中添加一定量的砒砂岩,有利于减缓土温下降速度,土壤能够有效保温。

玉米灌浆期不同处理下土壤温度先升高,后降低,在14:00达到最大(图2)。C0处理下,土温变化范围是28.2℃~40.5℃,差值为12.3℃;C1处理下,土温变化范围是27.8℃~41.8℃,差值为14℃;C2处理下,土温变化范围是28.3℃~41.5℃,差值为13.2℃;C3处理下,土温变化范围是28.8℃~41.0℃,差值为12.2℃,说明在玉米灌浆期,砒砂岩与沙复配比例为1:1时土壤温差较高,复配比为1:5时土壤温差较低。这时,与5~30 cm土层相比,0~5 cm土层温度增降幅度较大,说明深层土壤比浅层土壤保温效果好。

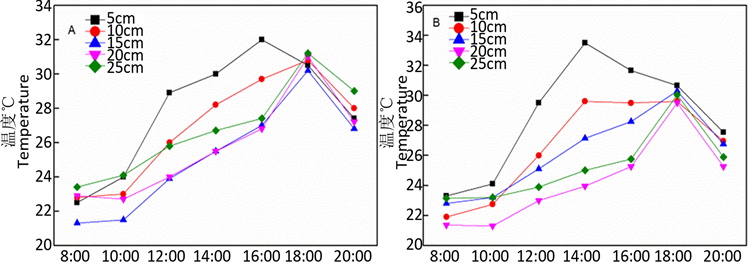

玉米灌浆期不同处理下土壤温度先升高,后降低,0~5 cm土层温度在16:00达到最大,而其他层次的土壤温度在18:00达到最大(图3)。C0处理下,土温变化范围是21.3℃~32℃,差值为10.7℃;C1处理下,土温变化范围是21.3℃~33.5℃,差值为12.2℃;C2处理下,土温变化范围是22.2℃~32.5℃,差值为10.3℃;C3处理下,土温变化范围是22.3℃~32.2℃,差值为9.9℃,说明在玉米成熟期,砒砂岩与沙复配比例为1:1时土壤温差较高,复配比为1:5时土壤温差较低。在18:00和20:00这两个时间点,各个处理的土温相差不大。

通过观察图1~图3,我们可以发现,不同生育期不同处理下的不同层次土壤温度在一天当中,早晚相差不大,但是中午相差较大。说明随着土层加深,土温在高温下差异明显,低温下差异不明显。

注:A:复配比为0:1;B:复配比为1:1;C:复配比为1:2;D:复配比为1:5。图2和图3同。

注:A:复配比为0:1;B:复配比为1:1;C:复配比为1:2;D:复配比为1:5。图2和图3同。

Figure 1. The continuous changes of soil temperature in different soil depths during the anthesis

图1. 玉米开花期各处理不同土层土壤温度连续变化情况

Figure 2. The continuous changes of soil temperature in different soil depths during the pustulation period

图2. 玉米灌浆期各处理不同土层土壤温度连续变化情况

Figure 3. The continuous changes of soil temperature in different soil depths during the mature period

图3. 玉米成熟期各处理不同土层土壤温度连续变化情况

3.2. 不同土层深度对土壤温度影响

由表1可知,随着砒砂岩添加量的降低,各个时期的土壤温度是上升的,并且当砒砂岩与沙复配比达到1:5时,各个时期的土壤温度均高于风沙土。从表2可以看出,随土层变深,不同土层的土壤温度逐渐降低,从开花期到成熟期,土温先增加后降低,从表3可以看出,不同处理下各个时期0~5 cm土温均高于对照,而25~30 cm土温均低于对照,说明砒砂岩的添加对表土层的保温效果要优于深土层。除了0~5 cm土层,砒砂岩与沙复配比例为1:5在其他土层均高于其他两种处理。

Table 1. The average temperature of 0 - 30 cm soil in each growth period treated with different treatments

表1. 不同处理各生育期0~30 cm土壤平均温度

Table 2. The changes of soil temperature in different growth stages under different soil depths

表2. 不同处理不同土层各生育时期土壤温度变化

Table 3. The difference value between treatments and control

表3. 各个处理不同土层各生育时期土壤温度与对照的差值

3.3. 不同处理玉米产量差异

产量构成因素见表4。不同土壤复配比处理的玉米产量由大到小依次为1:2、1:5、1:1以及0:1,其中砒砂岩与沙复配比例为1:2处理的玉米产量比复配比为0:1显著高12.88% (P < 0.05)。砒砂岩与沙复配比例为1:2处理的玉米穗粒重高达96.0 g,复配比为1:1位居第二,达到93.7 g。不同处理的玉米行粒数、百粒重差异没有达到显著。

Table 4. The grain yield components of maize

表4. 玉米产量构成因素

注: 表中数据为3个重复的平均值,同列不同字母表示处理间在0. 05水平上差异显著。

4. 讨论

韩霁昌等 [8] 根据风沙土和砒砂岩的特性,分析两者可能形成新型土壤,将风沙土和砒砂岩以不同比例混合形成复配土,首先在室内进行模拟实验并对其理化性质进行测定,通过对不同配比条件下复配土理化性状比较发现,随复配土中砒砂岩含量的增大,复配土质地也发生变化,在风沙土和砒砂岩比例为5:1时,土壤质地由沙土变为砂壤。随复配土中砒砂岩含量的增大,毛管孔隙度逐渐增多,有效含水量逐渐上升,土壤持水性逐渐增强,而且通过分析研究发现,最有利于吸收和保持水分的粒径在2~4 mm的范围内。由于两种土壤本身有机质含量低,因此混合后土壤有机质变化不明显。

本研究结果表明:玉米开花期,砒砂岩与沙复配比例高时土壤温差较低,复配比低时土壤温差较高,而其他时期,砒砂岩与沙复配比例高时土壤温差较高,复配比低时土壤温差较低,因此,在玉米生育后期,砒砂岩与沙复配比为1:2时,土壤温度变化适中,玉米既能免于高温缺水以及高呼吸损失,又不会因为温度不足,造成光合产物减少 [9] ,玉米产量才会达到最高。随着砒砂岩添加量的降低,各个时期的土壤温度是上升的,原因可能是随配土中母质含量逐渐增加,配土的土壤质地性状均由砂土转变为沙壤土或壤土,最终因最大配比为1:5而转变为粉壤土。在此过程中,因风沙土所占比例逐渐降低而母质所占比例逐渐最大,配土的颗粒组成中粘粒、粉粒所占含量越来越大,砂粒含量正好与之相反;粘粒和粉粒的增多,使得比表面积增大,有效的改善了土壤机械组成,提升了土壤的持水性 [10] ,由于7月至9月雨水较多,砒砂岩含量多的土壤含水量大,土壤墒情较高,土温变化幅度小,土壤温度低。

5. 结论

通过研究玉米单作下不同砒砂岩与沙复配比例对玉米田土壤温度的影响,我们认为在玉米生育后期,砒砂岩与沙复配比达到1:2时土温以及变化幅度适中,有利于作物生长和产量的提高。

基金项目

陕西地建集团内部科研项目(DJNY2019-12, DJNY2018-12),长安大学陕西省土地整治重点实验室开放基金项目(2018-JC18),长安大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(300102279503)。