1. 引言

北极海冰是全球重要的气候系统之一,它的异常变化会通过正负反馈过程引发气候系统中的大气环流因子(如海平面气压、高度场、风场等)异常,进而引起北半球气候异常。因此北极海冰的异常变化对北半球气候变化的研究具有重要意义。研究表明 [1] [2] [3],北极海冰覆盖范围的异常对冬季北半球中高纬度地区天气的影响存在明显的滞后效应。经研究发现,冬季喀拉海、巴伦支海、鄂霍次克海等局部海区海冰面积异常对北半球大气环流背景场的变化有重要影响,进而对我国的气候产生影响。本文则重点分析作为边缘海的鄂霍次克海,其1~3月海冰异常变化与我国3~5月气温之间的密切关系。

研究指出,过去几十年里,北极海冰面积整体呈现出减少的变化趋势。海冰在时间上的变化特征可归结为:北极海冰有非常显著的季节变化。北极海冰面积特别是在夏季(6、7、8月)以每10年超过10%的变化幅度快速减少,海冰面积屡创新低,9月份达到最小值,从10月份开始出现上升,秋季(9、10、11月)结冰速度最快,而冬季的海冰浓度稳中有升,到2~3月份面积达到最大,4月份又开始逐渐减少。综上所述:海冰覆盖率较低的夏季和秋季分别为北极的融冰季和结冰季,而春季和冬季的海冰覆盖率则相对较高。

海冰在空间上的变化特征可归结为:喀拉海、楚科奇海和巴伦支海的海冰面积存在明显减少的趋势,但出现明显变化的时间有所差异;鄂霍次克海的海冰变化相对较小,主要发生在冬季。不同关键区域的海冰面积的变化速率存在差异,但其面积达到最大值、最小值的月份是相同的。

2. 资料和方法

2.1. 资料

鄂霍次克海冰浓度资料来源于英国Hadley气候预报中心提供的海冰和海表面温度数据资料集(Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature Data Set Version 1—HadISST1)中的海冰浓度数据。

中国区域逐月气温资料采用美国国家环境预报中心美国国家大气研究中心提供的再分析数据(NCEP/NCAR Reanalysis 1),数据资料分辨率为2.5˚ × 2.5˚。

环流场资料来自于NCEP/NCAR再分析数据(Reanalysis 1),包括海平面气压场(slp)、高度场(hgt)和风场(u、v),时间范围与海冰和气温数据保持一致,数据资料分辨率为2.5˚ × 2.5˚,选取850 hPa、500 hPa和200 hPa高度层。

2.2. 方法

本文主要采取的气象统计方法来源于黄嘉佑 [4] 主编的《气象统计分析与预报方法》,主要包括:相关分析法、合成分析法等。

1) 标准化变量

由于数据计算得到的1979~2018年逐年海冰平均值及标准差有所不同。本文利用标准化的方法将不同年份海冰情况变成同一水平的无单位的变量(即标准化变量)进行比较。表示为:

(1)

或表示为:

(2)

对单要素变量样本容量为n的资料,海冰标准化变量的时间序列为:

(3)

标准化变量又称为标准化距平变量。由于它没有单位,便于不同大气变量异常幅度相互比较。

2) 相关分析

本文对中国气温距平时间序列X、海冰浓度指数时间序列Y进行相关性分析。R表示相关系数,R的绝对值越接近1表示二者相关性越好,关系越紧密。中国气温逐年距平序列、海冰浓度指数序列其各自的样本值为

,那么下式可以表示他们之间的相互关系 [5] :

(4)

并用t检验对相关系数进行显著性检验。本文在计算中自由度n已知(n = 38),设定显著水平(本文设置为0.05),根据t分布表进行显著性检验,寻找相关性显著区域。

4) 合成分析

本文利用合成分析法研究1~3月鄂霍次克海海冰异常与后期(3~5月)大气环流等气象要素之间的关系。将两种海冰不同状态下的气象变量进行合成,求出不同状态下的气象要素的平均值,比较他们之间存在的明显差异 [6]。根据标准化后的海冰时间范围序列,分别选出海冰浓度指数的偏高年(1979、1980、1983、2001年共4年)和偏低年(1984、1991、1996、2006、2009、2015、2017年共7年)两种气候状态下的样本值,求出某气象要素(海平面气压场、850 hPa、500 hPa、200 hPa高度场及u、v风场)相应海冰高(低)值年的平均值,并将大气环流场在海冰高(低)值年的平均值相减得大气环流要素的异常场,从而分析海冰异常与大气环流场的相互作用 [7]。所合成的大气环流异常(海平面气压场、高度场和风场)的显著性分别用统计量t和统计量F进行分布检验。

3. 1~3月鄂霍次克海海冰变化的基本特征

3.1. 海冰浓度平均状况

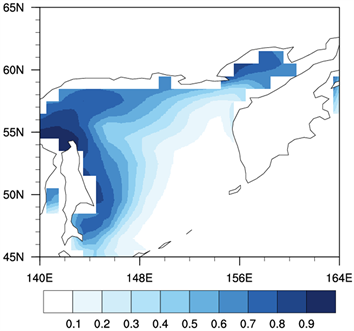

图1给出1~3月鄂霍次克海海冰浓度(SIC)从1979~2018年共40年的平均值。从图中可以看出:1~3月鄂霍次克海海域海冰浓度具有明显的地理分布特征。鄂霍次克海北部及尚塔尔群岛,在1~3月期间为海冰浓度高值区域,均在60%以上,其中萨哈林岛海冰浓度高达90%以上;千岛群岛西北部附近为少冰区,均在20%以下;堪察加西部舍列霍夫湾仍留有海冰,约在50%~80%之间。其他海区均无冰。总体上看,1~3月鄂霍次克海海冰浓度高值区主要集中在鄂霍次克海域西部及东北部部分区域,均在50%以上;海冰浓度自西向东逐渐递减。

Figure 1. The average sea ice concentration (SIC) of the Okhotsk Sea from January to March 1979-2018

图1. 鄂霍次克海1979~2018年1~3月平均海冰浓度(SIC)

3.2. 海冰浓度时间变化分析

对鄂霍次克海海冰浓度时间序列进行标准化处理:

1) 求出鄂霍次克海区域海冰浓度的逐年1~3月累积和;

2) 求出海冰浓度逐年1~3月平均值并计算距平值;

3) 再按时间顺序得到年序列,对40年海冰浓度距平值进行标准化,定义为海冰浓度指数,最后得出1~3月鄂霍次克海海冰浓度指数的时间序列。

从图2中可知,自从有卫星观测记录以来,从总体上看,1~3月鄂霍次克海海冰浓度指数时间序列的波动比较大,但线性减少的趋势依旧明显。1~3月海冰浓度最低值出现在2009年,在2001年达到正的最大值。得到的线性回归系数R = −0.0446通过自由度为38,检验水平 = 0.05的t检验。

挑选出海冰浓度指数高于(低于) 1个标准差的年份,分别定义为海冰异常偏高(低)年(表1)。挑选出来的海冰异常偏高年有1979、1980、1983和2001共4年,异常偏低年有1984、1991、1996、2006、2009、2015和2017共7年。

蓝色点线表示逐年海冰浓度指数,红色虚线表示海冰浓度指数线性变化趋势。

蓝色点线表示逐年海冰浓度指数,红色虚线表示海冰浓度指数线性变化趋势。

Figure 2. Time series of sea ice concentration index of Okhotsk Sea, January 1979-2018

图2. 1979~2018年1~3月鄂霍次克海海冰浓度指数时间序列

Table 1. List of unusual years of sea ice in the Sea of Okhotsk from 1979 to 2018

表1. 1979~2018年鄂霍次克海海冰异常年份列表

4. 1~3月鄂霍次克海海冰与中国气温的相关性分析

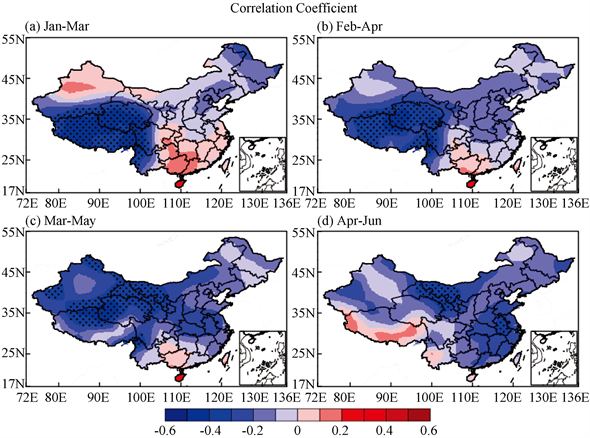

北极冷空气活动和大气环流变化有密切的关系。海冰异常分布状况会通过影响冷空气的强度、位置等对北半球特别是中高纬度的天气、气候产生影响 [8]。特别是对我国冬季气温的影响 [9]。武朝德 [10] (1993)指出北极海冰面积一旦发生异常变化,一般都能持续3~5个月。即海冰异常对中国气温的影响存在滞后效应。故本文选择将1~3月鄂霍次克海海冰浓度指数分别与1~3月、2~4月、3~5月、4~6月中国气温距平进行相关分析,结果见图3。

图3给出1~3月鄂霍次克海海冰浓度指数逐年变化时间序列与每一格点不同时间中国气温异常逐年变化时间序列的相关系数分布,选取的时段为1979~2018年共40年。图中通过95%置信水平显著性检验的格点用黑色点标记。可以看出,与1~3月中国气温异常相关性最好的区域位于高原地区、青海、云南西部和四川西部的部分地区,达到60%,且为显著的负相关。均通过了0.05显著性水平检验。在贵州广西一带、新疆北部部分地区为正相关,但相关不显著。图中1~3月鄂霍次克海海冰异常与1~3月中国气温的显著负相关表明,1~3月鄂霍次克海海冰异常偏多的年份,1~3月中国气温异常偏低;1~3月鄂霍次克海海冰异常偏少的年份,1~3月中国气温异常偏高。根据1~3月鄂霍次克海40年海冰浓度指数时间序列的结果,得到1979~2018年的海冰异常偏少的年份984、1991、1996、2006、2009、2015和2017年,异常偏多年有1979、1980、1983和2001年。

与2~4月中国气温异常相关性最好的区域仍位于高原地区、青海、云南西部和四川西部的部分地区,均在60%以上,且为显著的负相关,并通过了0.05显著性水平检验 [11] [12]。整体上看,中国大部分地区均为负相关,在贵州广西一带为较弱的正相关关系。与3~5月中国气温异常相关性最好的区域向北推进,位于西藏北部、青海大部分地区、甘肃、新疆东南部分地区。全国负相关的趋势较1~3月、2~4月更为明显。甘肃西部、内蒙古西部比较于1~3月、2~4月负相关趋势更为明显。与4~6月中国气温异常负相关显著区域集中在甘肃、安徽及内蒙西部部分地区,西藏南部、云南西南部出现正相关区域。

Figure 3. Anomalous sea ice in the Okhotsk sea and the correlation between temperature in China during the same period and in the later period from January to March (a. 1-3 months; b. 2-4 months; c. 3-5 months; d. 4-6 months). Red indicates a positive correlation and blue indicates a negative correlation. The black dot in the figure indicates the 95% confidence level significance test

图3. 1~3月鄂霍次克海海冰异常与同期及后期中国气温相关性分布(a. 1~3月;b. 2~4月;c. 3~5月;d. 4~6月)。红色表示呈正相关关系,蓝色表示呈负相关关系。图中黑色点表示通过95%置信水平显著性检验

总体上看1~3月鄂霍次克海海冰异常与同期及后期中国气温均呈显著的负相关关系,即当1~3月鄂霍次克海海冰偏多时,中国大部分地区气温呈偏低状态,且在高原地区尤为明显 [13] [14] [15]。

通过对1~3月鄂霍次克海海冰异常与同期及后期中国温度距平的相关性分析,发现1~3月鄂霍次克海与3~5月中国气温的除了在贵州、广西附近存在较弱的正相关外,中国大部分区域整体呈现负相关关系,且相关性最强。

5. 结论

本文利用Hadley气候预报中心提供的海冰浓度数据(SIC)、NCEP/NCAR再分析资料提供的近地面温度数据和环流场数据,使用相关分析方法、合成分析方法讨论1~3月鄂霍次克海冰异常对我国冬春季气温的可能影响。得出以下结论:

1) 对1~3月鄂霍次克海冰浓度平均态的分析表明,1~3月鄂霍次克海海域海冰浓度具有明显的地理分布特征。自西北向东南呈现减少的状态,海冰高值区位于萨哈林岛、低值区位于千岛群岛附近。对1~3月鄂霍次克海海域海冰浓度进行逐年标准化可以发现,鄂霍次克海海冰浓度具有明显的年际变化,总体呈现减少的趋势。1~3月海冰浓度在2009年达到最低值,在2001年达到最高值。挑选出来海冰异常偏高年有1979、1980、1983和2001共4年,异常偏低年有1984、1991、1996、2006、2009、2015和2017共7年。

2) 从1979~2018年共40年的1~3月中国气温状态分析表明,1~3月中国气温随纬度升高而降低,南北温度差异大。通过分析1~3月气温的变化趋势,表明近40年1~3月中国气温总体上呈增温状态,增温幅度最大在高原地区。通过分析1~3月鄂霍次克海海冰异常与同期及后期中国气温的相关关系发现,1~3月,高原地区为显著负相关,南方部分地区存在正相关。2~4月,北方大部分为负相关,高原地区为显著区域。3~5月,整体负相关区域范围增加,显著性区域增加。4~6月,高原南部为正相关,中国东部整体为负相关。总体上看,1~3月鄂霍次克海海冰变化与中国气温之间存在显著的负相关关系,即1~3月鄂霍次克海海冰偏多时,中国大部分地区温度偏低,且显著区域位于高原地区;由于海冰的气候影响存在滞后性,发现海冰变化与3~5月中国气温相关性较好。

3) 1~3月鄂霍次克海海冰偏多时,海上的北太平洋阿留申低压加深,500 hPa上极涡减弱,欧亚大陆中高纬经向活动增强,引导极涡南下,欧亚存在偏东气流,配合贝加尔湖地区横槽及其上游乌拉尔山地区的阻塞高压存在,表现为经典寒潮形式,加强冷空气向中国的输送,造成中国北方地区冬春季温度偏低。中国南方存在弱偏西气流,将海洋上暖湿空气输送至中国内陆,因此对南方部分地区影响不大。1~3月鄂霍次克海海冰偏少时,阿留申低压加强,在500 hPa位势高度场上,极涡增强,欧亚大陆中高纬盛行西风环流,阻碍冷空气南下,中国冬春季气温偏高。

本文利用相关分析发现海冰异常对中国气温的影响存在明显的滞后效应,但并没有解释其物理机制,此外对于鄂霍次克海海冰异常为何与高原地区关系密切,本文也尚未讨论,这些问题都需进一步的研究。

基金项目

成都信息工程大学本科教学工程项目(BKJX2019007,BKJX2019013,BKJX2019042,BKJX2019056,BKJX2019062,BKJX2019081,BKJX2019089,BKJX2019120和JY2018012)支持。