1. 引言

裂陷盆地(亦称裂谷盆地或断陷盆地)是在区域拉张应力作用下形成的,通常经历张裂和裂后两个阶段,裂陷常具幕式活动特征 [1]。多年的研究实践认识到,裂陷盆地通常都是由一系列相对独立的小型地堑、半地堑通过构造调节带和构造变换带以不同型式的平面复合、垂向叠合而成的复式断陷盆地 [2] [3] [4]。这些小型地堑、半地堑及其复合叠合过程控制了断陷盆地的结构形态,控制了沉降中心的形成发展、沉积体系的展布、圈闭类型及分布,控制了油气运移聚集等,使得断陷盆地具有分割性强、结构样式复杂等特点。

丽水凹陷位于东海陆架盆地西南,是重要的油气探区,具有典型的断陷结构。对盆地的结构构造特征,前人进行了一系列研究。马国庆等 [5]、江志强等 [6] 利用重磁资料研究丽水凹陷主要受东北向断裂控制,内部发育多条近东西向走滑断裂,且断裂作用使凹陷形成多个小型次凹。王毅等 [7]、杨伟利等 [8]、张田等 [9] 运用平衡剖面技术等研究了丽水凹陷伸展运动特征,指出不同地区、不同时期的伸展量存在差异,水平伸展运动主要发生在晚白垩世——古新世,具有“幕式”渐进伸展的特点;断陷是在拉张应力场作用下形成的铲式或坡坪式正断层及正断层的水平离距和断块的掀斜伸展形成的;早期的断陷主要由相对分散、独立的小断陷组成。夏斌等 [10]、张升平等 [11]、蔡周荣等 [12] 通过对丽水凹陷构造特征及其演化历史的分析认为,该凹陷经历了裂谷、断陷、坳陷和区域沉降4个演化阶段;基本构造特征为“南北分区,东西分带”、东断西超半地堑式的构造特征,由西向东分为丽西斜坡带、丽西次凹、灵峰凸起和丽东次凹4个次级构造单元;凹陷结构构造样式复杂,同一时期半地堑—地堑式盆地并存,在时间序列上,地堑向半地堑演化,多个孤立分布的断陷盆地最后形成一个统一的整体;断裂构造发育,主要有铲式、坡坪式、多米诺式、“Y”型、阶梯状、地垒和地堑等多种断裂构造组合;断裂与断裂之间普遍发育构造转换带。

以上学者主要从构造几何学、运动学来研究丽水凹陷的构造特征,多聚焦于构造演化、伸展活动、断层的几何学、运动学,以及凹陷构造单元和构造样式,虽已认识到丽水凹陷是由多个早期相对独立分布的小断陷最后形成的一个统一整体,断裂与断裂之间普遍发育构造转换带。但对于构成复式断陷基本单元的早期独立的小断陷特征,及这些小断陷平面上以何种样式复合联接,垂向上后期断陷如何叠加在前期断陷上的,构造转换带特征等研究没有涉及。本文以形成复式断陷基本单元的小断陷为研究单位,通过解剖各小断陷的结构形态及其复合叠合型式,并引入构造调节带和构造变换带概念,阐明了形成丽水凹陷的小型地堑、半地堑特征,以及复合叠加样式、构造调节带和构造变换带特征及发育情况,从而进一步诠释了丽水凹陷复式断陷结构的成因,进一步解释了丽水凹陷具有东西分带、南北分区,各区带的断陷结构及石油地质条件存在较大差异的原因,并在此基础上指出了有利成藏区带。

2. 区域地质概况

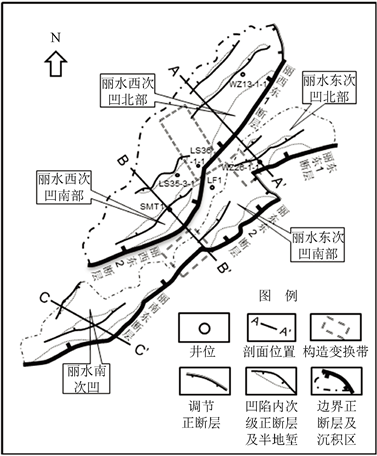

丽水凹陷位于东海陆架盆地西南部,属于台北坳陷的一部分,呈北东–南西向展布,西为闽浙隆起区,东及东南以雁荡凸起为界,北以低隆区与椒江凹陷相隔,面积约1.5万平方千米,最大沉积厚度近15,000米,被灵峰古潜山带分割为西带的丽水西次凹、东带的丽水东次凹和丽水南次凹三个次凹(图1),三个次凹内存在数个沉积次洼。自上世纪七十年代开始,原地质矿产部、中国海洋石油总公司等开始对丽水凹陷进行油气勘探,采集了大量地震测线,钻井十余口,发现了丽水36-1气田等一批含油气构造。基于钻井、地震地质资料,前人对丽水凹陷的构造演化、构造样式、沉积地层、烃源岩、油气成藏等进行了一定的研究,基本查清了凹陷的石油地质情况。

Figure 1. Comprehensive map of regional location and tectonic evolution of Lishui Sag (modified by Hou Guowei, 2019)

图1. 丽水凹陷区域地质背景和构造演化综合图(据侯国伟2019年修改)

丽水凹陷是在近东南–西北向扭张应力作用下形成的裂陷盆地,经历了晚白垩世晚期–古新世断陷、始新世坳陷、晚始新世–中新世早期的挤压反转整体抬升剥蚀、中新世以来区域沉降四个演化阶段,形成了典型的东断西超半地堑结构盆地。裂陷具有幕式活动特征,经历了4期幕式裂陷活动,即:晚白垩世晚期裂陷初期(Tg-T100),早古新世裂陷早期(T100-T90)、晚古新世早期裂陷中期(T90-T85)、晚古新世晚期裂陷晚期(T85-T80)。沉积充填了上白垩统石门潭组陆相砂泥岩地层、下古新统月桂峰组(E1y)湖湘砂泥岩地层,以及上古新统灵峰组(E1l)和明月峰组(E1m)、下始新统瓯江组(E2o)、中始新统温州组(E2w)、中新统—第四系滨浅海砂泥岩地层,缺失上始新统–下中新统底部地层(图1)。石门潭组、月桂峰组、灵峰组和明月峰组为研究区的主要烃源岩,同时也是本区的主要含油气层系。

2. 断陷结构特征

裂陷盆地是地壳伸展变形断裂的产物,裂陷时盆地内发育的构造变形总体称为伸展构造体系。伸展构造体系包含三种不同型式的构造变形:一是主干正断层,它们是区域伸展构造的主要变形形式;二是构造变换带,它们是主干正断层位移沿走向发生变化及多条正断层相互作用导致发育的构造变形,变换断层是构造变换带的极限形式;三是构造调节带,它们是主干正断层产状、位移沿断层倾向变化导致发育的构造变形,调节断层是构造调节带的极限形式 [4]。裂陷早期往往发育一系列基底正断层,正断层上盘下降形成独立狭窄的小型半地堑(箕状断陷)。随着伸展变形的渐进发展,一些基底断层迅速发展并成主干边界断层,其它的基底正断层的活动逐渐减弱甚至停止活动,成为断陷内的调节断层。早期相对独立的小型断陷单元复合叠加形成复式断陷,在此过程中伴随着构造变换带和构造调节带的形成演化。

丽水凹陷经历4幕裂陷后形成了现今的复式断陷结构形态,对其早期的小地堑、半地堑形态及复合叠加过程进行解剖,可以更好地理解它的形成过程及分割性成因,从而有助于石油地质特征的认识。以下依据丽水凹陷断裂纲要图、构造演化及沉积地层厚度等资料来分析丽水凹陷各裂陷期断陷发育特征及其平面复合和垂向叠加特征,以及在此过程中伴生的构造变换带和构造调节带。

2.1. 断陷类型及其复合型式

对早期伸展张裂区形成的小地堑、半地堑平面上排列复合型式,众多学者根据正断层倾向及相对位置进行过研究分类,指出主要组合型式有串联、并联、斜列、交织等样式 [2] [3]。丽水凹陷区晚白垩世晚期裂陷初期的拉张产生了一系列北东、北北东向延伸的张扭性正断层,其上盘沉降形成了一系列相对独立的小型地堑、半地堑。随着伸展的渐进,相对独立的地堑、半地堑联接复合,形成复式断陷。丽西东1号断层、丽西东2号断层、丽东东1号断层、丽东东2号断层、丽南东断层发育成边界断层(图2~5)。至晚白垩世末裂陷初期结束时,丽水凹陷区形成了6个相对独立的断陷区(图2)。

丽水西次凹北断陷区由两个同向半地堑并联复合形成了东断西超的复式半地堑;丽水西次凹南断陷区由1个半地堑、1个地堑斜列复合组成了复式地堑。丽西东1号断层和丽西东2号断层沿走向联接,丽水西次凹南、北两个复式断陷区串联组合形成了统一的丽水西次凹复式断陷。丽水东次凹北断陷区是由三个同向半地堑并联复合而成的复式东断西超半地堑。丽水东次凹南断陷区、丽水南次凹均为2个同向半地堑并联复合而成的东断西超复式半地堑。至晚白垩世末,东带的三个断陷区还呈分割独立状态(图2)。

至早古新世末期的裂陷早期结束时,断陷继承性发展扩张。丽水西次凹北断陷区西侧新生一半地堑,与原两个半地堑进一步同向并联复合形成了东断西超的复式半地堑(图6)。而丽水南次凹在原复式半地堑的西侧新生了一东倾的正断层,与东侧的断层组成了地堑,该地堑与原东部的半地堑斜列式复合,形成了复式地堑。此时,东部的三个独立断陷区以串联方式联接,形成了由丽水东次凹、丽水南次组成的统一的复式断陷(图6)。此后各裂陷期丽水凹陷继承性发育,断陷主体结构变化不大。至晚裂陷期中期(明月峰中期),灵峰古潜山带接受明月峰组沉积,丽水东次凹和丽水南次凹东断层成为丽水凹陷东边界断层,丽水凹陷成为一个统一的复式断陷盆地(图3~5)。丽水凹陷伸张断陷强度有较大差异,总体上丽水西次凹断陷区强于丽水东断陷区,丽水凹陷北部断陷区强于南部断陷区。以上即是形成丽水凹陷东西分带、南北分区格局的控制因素。总结丽水凹陷地堑、半地堑复合样式主要有三种:同向半地堑并联复合、半地堑及地堑斜列复合、同向半地堑串联复合(图7)。

Figure 2. Fault structural analysis of Lishui Sag at the end of late Cretaceous

图2. 丽水凹陷晚白垩世末断陷结构解析图

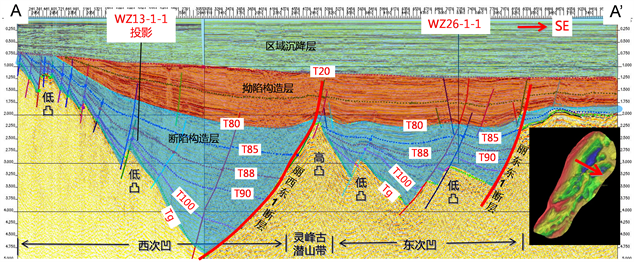

Figure 3. Interpretation diagram of seismic line A-A’ in Lishui Sag (line location see Figure 2)

图3. 丽水凹陷A-A’地震测线解释图(测线位置见图2)

Figure 4. Interpretation diagram of seismic line B-B’ in Lishui Sag (line location see Figure 2)

图4. 丽水凹陷B-B’地震测线解释图(测线位置见图2)

Figure 5. Interpretation diagram of seismic line C-C’ in Lishui Sag (line location see Figure 2)

图5. 丽水凹陷C-C’地震测线解释图(测线位置见图2)

2.2. 断陷叠加型式

在幕式伸展断陷渐进活动过程中,后期断陷以何种型式叠加在前期断陷上对石油地质条件具有重要影响。学者们一般依据主干同沉积断层的活动特点将断陷的叠加型式分为继承型、利用型、新生型3种叠加类型 [2] [3]。继承型叠加是指控制后期断陷的主边界断层是早期的同沉积断层,断层产状、活动性质均具有继承性。利用型叠加是指控制后期断陷的主边界断层是利用两条以上早期同沉积断层进一步破裂扩张形成的,后期断层活动性质也可能与早期不同,但是晚期断陷叠加在早期断陷之上。新生型叠加是指后期断陷的主边界断层是新生的正断层或走滑正断层,控制的断陷叠置或部分叠置在前期断陷之上。后期断陷可以在前期断陷基础上继承性发展,但是控制断陷的主干断层可能发生了变化,也可以是新生的断陷。从图3~5可见,丽水凹陷各断陷区都是继承性发展,后期断陷继承型叠加。

2.3. 构造变换带和构造调节带

裂陷盆地边缘和内部发育的大量不同尺度正断层以平行、雁列、斜交等方式排列,在渐进伸展位移中,因断层产状、位移量等的变化,断层之间的地层(岩桥)形成调节性构造变形带,调整断陷复合时各小型地堑、半地堑之间、断层上下盘之间联接转换的变形,对裂陷盆地的分割性及其油气成藏等产生重要影响。对这类变形带前人做了较多的研究和分类,漆家福 [4] 将其划分为构造调节带和构造变换带两类。构造调节带和构造变换带都是适应主干正断层位移而发生的构造变形,常叠置在一起。构造调节带是单条正断层位移引起上盘或两盘断块变形,与单条正断层平行、走向基本一致,包括滚动背斜、构造斜坡、次级调节断层等。构造变换带是正断层位移沿走向发生变化或多条正断层末端交接相互作用引起的岩桥变形,包括与主干伸展断层走向近直交或大角度斜交的斜向褶皱、斜向斜坡、横向断层、斜向断层、走向斜坡等。

Figure 6. Fault structural analysis of Lishui Sag at the end of early Paleocene

图6. 丽水凹陷早古新世末断陷结构解析图

Figure 7. Complex pattern diagram of graben and semi-graben in Lishui Sag

图7. 丽水凹陷地堑、半地堑复合样式图

根据以上概念对丽水凹陷的构造调节带和构造变换带发育情况进行了分析。丽水凹陷的构造调节带有三种主要样式:一是以构造斜坡为特征,如多断阶断块掀斜形成的丽水西次凹西北斜坡、灵峰古潜山带东斜坡,丽水西次凹南、北断陷区间的平整斜坡(图3~5);二是边界主干断层及凹陷内的次级正断层形成的高凸起和低凸起,以及伴生的调节断层,形成了Y型、复合Y型等断层组合样式 [10] ;三是丽西东1、东2边界断层联接处上盘的滚动背斜。丽水凹陷的构造变换带主要发育两种类型:一是断陷间的斜向斜坡,主要分布在丽水西次凹南、北断陷间,丽水东次凹南和丽水南次凹间,丽水西次凹南、北断陷间的变换带与构造调节带的滚动背斜叠置,形成洼间低隆;二是斜向变换断层,发育在丽水西次凹的北端和丽水东次凹南、北断陷间(图6)。

2.4. 断陷结构特征

综上,丽水凹陷主要由北东、北北东向正断层控制的丽水西次凹复合断陷、灵峰古潜山凸起、丽水东次凹复合断陷和丽水南次凹复合断陷构成,具有明显的东西分带特征。丽水西次凹北部为由半地堑并联复合而成的复式半地堑;丽水西次凹南部为由半地堑及地堑斜列复合而成的复式地堑;两者间通过斜向斜坡(也是低隆)串联。丽水东次凹南、北部均为由半地堑并联复合而成的复式半地堑,之间通过斜向变换断层联接。丽水南次凹是由斜列的地堑、半地堑复合而成的复式半地堑,通过斜向低隆与丽水东次凹联接(图6、图7)。由此形成丽水凹陷东西分带、南北分块的结构特征。

3. 油气地质意义

复式断陷的复合、叠加过程决定了断陷的结构形态和构造古地貌特征,决定了断陷内的沉降-沉积中心位置、沉积相带、生储盖层、圈闭类型及空间展布,控制着油气成藏和油气聚集有利区带的分布。

3.1. 对石油地质条件的控制

丽水凹陷特色的断陷复合叠加样式造成凹陷主体具有多凸多凹、相对分割、大小不一的特征。边界断层规模越大,断陷面积及沉降深度越大 [3]。丽西东1断层规模最大,丽水西次凹北部沉降最深、沉积范围最大,其次为丽水西次凹南部和丽水东次凹北部,最小最浅的为丽水东次凹南部和丽水南次凹,各次凹间及次凹内的构造调节带和构造转换带形成了盆地内的高、低凸起(图2~6)。这一构造格局控制了沉积体系分布,决定了生储盖层发育特征。前人对丽水凹陷的古新统层序地层、物源、沉积体系、控砂模式、储层等进行了详细研究,相关研究成果与断陷结构存在明显的关联。

断陷结构控制了物源。在明月峰组中上部沉积前,各断陷区相对分割,物源不同。丽水西次凹物源主要来自西侧闽浙隆起区,以火山岩物源为主,邻近丽水西次凹东侧边界断层及丽水东次凹、丽水南次凹以灵峰古潜山带、雁荡凸起为物源区,物源主要为花岗岩和花岗片麻岩。物源不同造成了东西部古新统砂岩储层骨架颗粒成份的差异,总体东部优于西部 [13]。

断陷结构控制了沉积体系分布。前人研究指出丽水凹陷下古新统月桂峰组沉积于分割性较强、相对封闭的湖泊中环境,随着断陷进一步发展,加之全球海平面上升,海水大规模侵入断陷区,灵峰组沉积期开始沉积环境由陆相演变为海相,丽水凹陷的分割性不断减弱。丽水西次凹西斜坡发育三角洲,丽水东部次凹西斜坡(灵峰古潜山带的东斜坡)发育扇三角洲,东侧陡坡边缘为水下扇 [14] [15] [16] [17]。月桂峰组沉积时期凹陷中部为滨湖–浅湖相,灵峰组、明月峰组沉积时期凹陷中部为滨浅海沉积环境。并因东侧边界主控断层活动强度高使得各断陷区呈东深西浅的不对称结构,沉积沉降中心靠近边界主断层。各时期沉积体系展布明显受控于断陷作用形成的整体东断西超,北部为复式半地堑、南部为复式地堑,早期独立、后期统一的构造古背景。丽水凹陷幕式断陷活动在古新世时期沉积形成了4套三级层序地层 [18],湖/海泛面与低位体系域、高位体系域砂岩组成了多套良好的储盖组合(图1)。

断陷结构控制了烃源岩的分布及成熟演化。丽水凹陷内存在月桂峰组湖相暗色泥岩、灵峰组及明月峰组海相泥岩3 组烃源岩。受古沉积环境控制,下古新统月桂峰组沉积于独立、分割的湖湘还原环境,有机质丰度高,以II型油气兼生干酪根为主,生烃潜力好,为主力烃源岩。上古新统灵峰组和明月峰组烃源岩沉积于海相半还原半氧化环境,有机质丰度一般,以生气III型干酪根为主,生烃潜力一般 [19] - [24]。对烃源岩分布及成熟度研究结果表明,受断陷分割性控制,丽水凹陷形成了丽水西次凹北、南,丽水东次凹北、南及丽水南次凹5个生烃中心。受各断陷区规模控制,各生烃中心烃源岩发育规模不一,成熟度高低不同,以丽水西次凹北部为烃源岩规模最大(图2~6),成熟度最高,其次为丽水西次凹南部、丽水东次凹北部,再次为丽水东次凹南部和丽水南次凹 [21] [22]。因丽水西次凹月桂峰组埋深大,达到了高成熟生气阶段,加之灵峰和明月峰组生气为主,所以丽水西次凹以天然气藏为主。而丽水东次凹月桂峰组埋深相对较浅,处于成熟–高成熟生油气阶段,所以以油气藏为主。

丽水凹陷的复式断陷结构对构造圈闭类型也有明显的控制作用。构造调节带的高凸起灵峰古潜山发育大型潜山披覆背斜,凹陷内的次级断层形成的低凸起上发育断背斜、断块圈闭。构造变换带上形成了背斜圈闭。东侧陡坡下发育断鼻圈闭。西斜坡可形成岩性圈闭 [14] [16] [25]。

3.2. 对有利成藏区带的控制

丽水凹陷内发现了丽水36-1、温州26-1、温州13-1、丽水35-3、石门潭(SMT1)、灵峰(LF1)等一批含油气圈闭。前人对成藏期次、成藏模式、有利区带的研究指出,丽水凹陷油气多期充注,以古新世末、始新世中晚期为主,近源成藏。凹陷中部构造带、西斜坡反向断裂带、灵峰潜山两侧、丽水西次凹西斜坡“泥包砂”区为有利成藏区带 [20] [25] [26]。从断陷结构控制成藏角度分析这些油气聚集规律可见,它们明显受到了断陷结构的控制。

丽水西次凹南北间的构造变换带是有利的油气聚集区带。变换带呈低隆起形态,并叠加了构造调节带形成的滚动背斜,圈闭类型好。它位于丽水凹陷最大的两个生烃区之间,成熟烃源岩之上,是油气运移的长期指向区。变换带上发育三角洲前缘沉积,储盖组合有利并埋深适中,具有独一无二的油气聚集有利条件,是最好的油气富集区,已发现的丽水36-1气田即位于此区带(图6)。

丽水凹陷内因生长正断层的活动形成的高、低凸起两类构造调节带也是重要的油气聚集有利场所。高凸起的灵峰古潜山带(图3、图4),其上发育披覆背斜,沉积有明月峰组及以上地层,储盖组合良好,古潜山也具有一定储集物性,钻探的LF1井已发现油气,经对比研究除来自丽水东部次凹外,丽水西次凹也提供了油气源。凹陷内次级正断层活动形成的低凸起(图3~5)形成了凹陷内的“高山”,其上发育断背斜、断块圈闭,位于成熟生烃区或紧邻生烃中心,构造位置好,油气源条件优越。低凸起上砂岩储层相对发育,加之埋深相对浅,是油气聚集的有利场所。在这类圈闭上的钻探也已证实了油气聚集成藏,如SMT1井、W26-1-1井(图3、图4)。WZ13-1-1井位于前三角洲浅海相内,钻遇灵峰组、明月峰组巨厚的浅海相泥岩,仅灵峰组底部发育含气薄粉砂岩层,储层不发育。因此,这一类低凸起圈闭要位于有利相带内。

丽水凹陷东西次凹的西斜坡也是油气聚集的有利区带。西斜坡发育的三角洲、扇三角洲、低位扇易形成“泥包砂”岩性圈闭,它们位于油气向西运移路径上,也是油气聚集的有利区带。边界大断层上盘发育的近岸水下扇如储层条件好也可成为油气聚集的有利场所,这类圈闭目前还没有钻探。

4. 结论

1) 丽水凹陷是由一系列小型的地堑、半地堑以同向半地堑并联、半地堑及地堑斜列、同向半地堑串联三种样式复合联接,后期断陷继承性叠加形成的复式断陷盆地,形成了东西分带、南北分块的断陷结构。

2) 丽水凹陷主要发育构造斜坡、边界主干断层和次级正断层形成的高、低凸起及伴生的调节断层、滚动背斜三种样式构造调节带,以及断陷间的斜向斜坡、斜向变换断层两种类型构造变换带。

3) 丽水凹陷断陷复合叠加形成的复式断陷结构,控制了石油地质条件的发育和油气聚集。丽水西次凹南北间的构造变换带、盆内埋深适当的低凸起、高凸起灵峰古潜山披覆背斜带、西斜坡岩性圈闭为油气聚集的有利区带。

基金项目

国家科技重大专项“东海深层大型气田勘探评价技术”(2016ZX05027-002)。