1. 引言

“深化产教融合、校企合作”是党的十九大对全国各高校落实、推进“产教融合发展工程”所提出的人才培养模式、教育理论改革新要求。产教融合是指社会企业和高等院校间基于各自发展需求,本着共赢互利,为有效解决学校专业教育和社会需求衔接问题,把企业产业与高校专业教学教育密切合作,实现校企合作教育链、供需人才链、社会产业链和创新创业链的有机衔接 [1] (廖洁丹、杨鸿等,2019),把学校办成集人才培养、科学研究、科技服务为一体的产业性经营实体,形成学校与企业浑然一体的办学模式(百度百科)。协同教育是指教育机构和企业共同协作,基于企业、学校和学生三方利益互赢,以培养学生的实践能力、综合素养和就业竞争力为核心,以课堂教学和企业实践深度结合为形式,深化产教融合、践行协同育人,培养高素质应用型人才的人才培养和教学模式。

大学生校外实习实践基地,是实现大学生在校专业教育与社会人才需求有效衔接的重要平台,能减少人才培养和社会需求之间的错位偏差 [2] (潘建华,2017),有助于将理论培养与实践锻炼融为一体,与企业的人才需求无缝对接 [3] [4] (何燕、刘国联,2014;张鹤,2018),是提升应用型人才培养质量的重要途经和主要场域,是实施产教融合、校企合作的重要载体和有效形式。因此,自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》出台以来,发展校企合作共建共创实践基地、实现产教研深度融合,便成为教育政策制定和教育理论改革的蓝海,宏观政策频出。2017年12月国务院办公厅发布《关于深化产教融合的若干意见》,2018年2月教育部等六部委制定并印发《职业学校校企合作促进办法》、党的十九大报告以及2019年10月9日教育部七部门联合发布《关于教育支持社会服务产业发展,提高紧缺人才培育培训质量的意见》、国家发改委印发《国家产教融合建设试点实施方案》等,均明确提出“逐步提高行业企业参与办学程度,健全多元化办学体制,全面推行校企协同育人”的产教融合总体目标,要求“深化产教融合、校企合作”,“实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”。

因此,构建以大学生校外实践基地建设为实践教学、协同育人的突破口,通过理念创新、机制创新、模式创新共建、共创大学生校外实践教学、协同育人的长效机制,带动教育模式和人才培养体系的改革,既是社会对高质量应用型人才的诉求,也是国家教育理念创新的指向以及产教研融合政策落地的切实要求,更是增强大学生社会竞争力的必然选择,同样是我校适应社会需求推进人才培养改革的重要方式和必然选择。

2. 理念创新,校企共建共创实践基地模式多样化

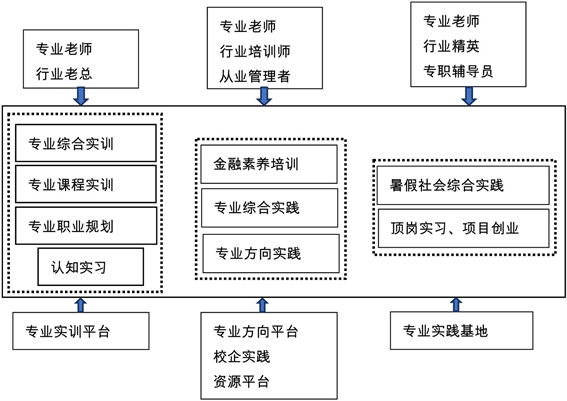

温州商学院院是经教育部正式批准,具有30多年办学经验的民办高校。金融贸易学院是温州商学院重点发展学院,学院立足为区域金融行业和地方社会经济发展培养人才需求为导向,借助民营企业办学的灵活机制,秉承“以学生为本位”、“以能力为核心”,突出“以就业为导向,以职业能力培养”为主线,培养学生的“岗位认知能力、核心岗位能力、职业能力、创业能力”,将“学业、企业、就业、创业”四业贯通的实践教学特色,不断探索、创新人才培养和产教研学深度融合模式,已形成自己的区域特色和优势:“金融特色班”、“金融实验班”、“阿里巴巴特色班”等创新型实践教学协同育人模式多样化,产业融合度高;在区域金融研究与教学方面,形成了“科研→社会服务→教学→科研”的良性闭环,服务区域社会经济质量高。具体实施路径见图1。

1) “金融特色班”——引企入校学校主导式。早在2004年,为适应地方经济和社会发展对高素质应用型金融人才的需求,学院积极对接地方重要金融机构,发挥“敢为人先”的温州精神,引进优质金融机构及其资源在温州商学院(原温州大学城市学院)创设“金融特色班”,培养学生的职业能力、实践能力。早期以银行班为主,目前发展为以银行班、证券班、期货班为载体的“金融特色班”系列专业实践平台,其主要内容包含专业知识大赛、综合职业素养培育、专业技能培训、暑期校外实践、顶岗实习和行业金融素养培训等。对于“金融特色班”毕业的学员,由学校和行业共同颁发《金融特色班结业证书》,学员凭此证书到相应金融机构就业可优先录用。截至2019年已举办16届,共有4000多学生到各种金融机构实习,近3000人进入金融机构工作。近三年平均每年暑期“金融特色班”组队20只,每期参与实践人数达200~300人。

2) “订单班”——深度共建共创式。为适应金融业务创新发展的需求,为满足温州“金改”和现代金融发展对复合型、应用型金融人才的需求,我院积极探索、改革和创新人才培养模式,于2012年与市融资担保行业协会联合,创新设立了全国首个“担保实验班”,2013年与浙江期货行业协会共同打造了浙江省第一个“期货实验班”,2018年在校内与鹿城农商银行共建“鹿城农商行订单班”。这种以高校、行业协会、金融机构三方联合的创新实验班,有效解决了行业需求与学校专业衔接问题,减少人才培养和社会需求之间的错位偏差,实现了我院毕业即就业和为企业培养可持续发展所需储备人才的培养目标,产教融合度高、就业竞争力强。同时,为提升学生的金融综合素养,设立了“校外班主任制度”、“校外导师制度”。与多家金融机构签订协议,由他们派出单位领导或骨干担任校外班主任,指导学生的学

Figure 1. The path of the Wenzhou Business College finance major off-campus practice base on the school and enterprise co-construction and co-creation

图1. 温州商学院金融专业校企共建共创校外实践基地模式实施路径图

业、实践和人生成长;遵照金融学专业人才成长规律,有针对性的构建实践教学方案,由学院与协议金融机构共同制定校外实践教学的目标和培养方案,共同建设校外实践教学的课程体系和教学内容,共同组织实施校外实践教学的培养过程,共同评价校外实践教学的培养质量,推动校外实践教学模式改革。

3. 机制创新,校企共商共定长效机制

实践基地的健康可持续发展,除了校企双方有互利共赢的驱动力外,还必须有确保基地健康运行的组织架构、管理制度、资金保障制度等。

1) 合作共赢的组织架构,校企深度共建共管经济共同体

温州商学院金融学专业校外实践基地构建了由“决策层、管理层、执行层”组成的三级管理架构。决策层由学院院长及银行董事长担任,学院院长代表学校与协议金融机构高层共同探讨发展方向,签订建设协议;学院建立校企合作办公室、金融学专业管理层,协议金融机构建立实习实训管理层;执行层由学院金融学专业课程组教师及银行的高级经理或职员担任。学院方面的实际管理工作由校企合作办公室承担,负责制定基地建设和校企合作的大政方针,审批具体的活动规划。以专业负责人为主要实施人,负责具体实践课程、内容、考核和管理、协调工作。协议金融机构管理层实施办公室主任负责制,负责整体方向的把握,与学院领导共商建设大计,调动和协调整个银行的资源,对基地进行总体把握和协调,人力资源部为具体工作执行部门,协助学校进行课程对接、学生管理、考核、协调等工作。这种行业企业为学校提供资源、技术和实践指导,学校为专业企业培养输送适配性人才的深度合作、共赢互利战略组织架构,能有效平衡、满足各利益相关方的需求,实现基地的可持续发展。

2) 校企共建共创机制,确保经费保障

温州作为民营经济的摇篮,民间资本充裕、民营经济发达,民营企业家秉承“温商精神”,大都具有教育热忱和乡土情怀。这种热忱和情怀,以及灵活的民营机制,使我校实践基地建设和发展所需可持续资金具有可能和可行空间。以鹿城农商行校外实践基地为例,该基地是我院与鹿城农商行长期开展全面战略合作的成果,目的在于深化双方在人才培养和使用的交流合作,共同探索提升大学生就业、创业水平和新员工培养新模式,二者具有人才培养目的的一致性。因此,学校、学院和鹿城农商行均非常重视基地的建设和发展,利用民营企业制度灵活性特征,不断探索、创新资金支持制度,积极为基地的教学、科研和协同育人创造良好的环境,所投入经费均以契约的形式明确经费的投入、使用和管理等,确保基地建设经费来源的持续性、管理的有效性和使用的效用最大化。

经费投入以鹿城农商行通过项目资助的形式为主,基地初创启动经费来自学校,共同开发利益共享,后续以基地的社会服务为补充。经费的使用实行项目负责人制度,由基地负责人提出基地建设计划,经校内外专家论证通过后实行“校–企”协商专项经费资助。使用过程中,所有开支由学院审核、经学术事务部审批、最后按财务制度报销。资金的具体构成和使用用途为:学校提供20万元的启动经费;鹿城农商行提供包含现代金融研究院在内的基地运行维持经费50万元/年,除维持基地的日常运行支出外,还包括面向银行开展的学生专业竞赛奖金、员工培训管理费、联合培养专硕相关开支等;鹿城农商银行向基地提供项目研究经费60万元/年,围绕鹿城农商银行委托课题,以及关系区域经济金融改革和发展的热点、重大问题开展研究;对在鹿城农商行校外基地进行岗位实践的学生,鹿城农商银行为其发放基本薪酬2010元/月。此外,学院在发展“双创”实践教育协同育人过程中,充分利用地方资源紧和已取得的建设成果,开发共享机制开展培训、成果申报和社会服务,寻求政府–企业–社会等全方位合作筹集经费。

4. 模式创新,实践内容和形式“以生为本”,多维度、多层次、全过程

大金融下同样的金融学专业方向不同,学生的兴趣点不同,行业细分下对具体应用型人才需求也不同,因此,在实训实践教学过程中,学生的选择和需求同样是市场化的。同时,现代金融技术快速发展不断变革和创新金融业商业模式、金融思维,现代金融业所需金融人才、所要求的金融素养、所必备的金融思维和技能也是市场化和与时俱进的。因此,需要构建多维度、多层次、全过程以生为本的递进实践体系。具体见图2。

1) “实验室 + 培训基地 + 实践平台”递进的“学做合一”实践方式,实践内容、形式多样化、职业化、全过程化。实践培养贯穿大学四年学习全过程,入学初百名金融老总进校园的生涯规划、职业规划,大一第二学期以观摩为主要实践学习方式的专业认知学习,大二以仿真实训为主要形式的专业课程实训,大三以订单班为主要模式的职业化、真实场景化综合实践,大四以“实务导师 + 学业导师”双带领的“校企两栖式”专业综合实践,以及各期暑假顶岗实践,这种多维度、多层次、全过程的实践培养,不断提升学生的学业能力、职业能力和社会竞争力。

2) 校企一体化,实践多点开花。组建学校老师、银行专业人员、银行优秀管理者和内部师资构成“双师双能”师资队伍,采用模拟教学、体验式、座谈式、研讨式、案例式、讲坛式培训手段,分阶段性培训、重点集训,以及设立创新创业实践项目以赛带动实践、以实践提升竞赛质量等多元丰富的实践形式和内容,使实践教学育人真实化、场景化和多元化,满足了学生对实践需求的异质性和弹性,有效提高了学生实习的获得感、满意度。同时,聘请银行骨干全程参与实务课程教学、担任班主任并参与教育管理、担任职业规划师给学生做职业生涯规划,以及百名金融老总进校园扩展行业共建,保证实践教学育人的职业化和市场化。

Figure 2. The progressive practice teaching system structure of multi-dimensional, multi-level and the whole process

图2. 多维度、多层次、全过程递进的实践教学体系结构

5. 几点体会

在国家顶层设计和宏观政策推动下,在人才培养质量提升和适应社会需求的拉动下,国内校企合作、产教深度融合的建设思路和实践教学、协同育人理念已然形成共识 [5] (蔡丽巍,2018),实践层面形成了“校企共同体”、“教学企业”以及“校中厂”、“厂中校”等具有示范效应和自身特色的校外实践基地。但大学生校外实习实践基地的建设与营运因保障机制体制的不可持续性,校企间利益驱动乏力、经济共同体联结不牢,致使实践基地的建设仅是迫于压力停留在政府行政任务层面,市场契合度不高,校外实践环节“重文轻武”形式大于内容,大学生变为企业短时劳工这样一种尴尬合作模式也不是个案。我校大学生产教研学校外实践基地之所以具有示范效应和适应市场需求,其关键点在于“校、企、学”三方利益共赢共生的可持续长效机制的建设。

1) 调研优先、理念创新、互赢互利和需求侧制度保障,是校外实践基地稳定可持续的保证。通过调研了解社会、行业对人才需求的特点和变化趋势,了解学生对实践内容和实践形式的多样化需求,找准合作企业、学校和学生之间的利益联结点,才有稳定可持续利益共同体的构建基础,才有实践教学内容和模式创新的可能空间。实践教学和实践基地的建设,相较于课堂教学,仍处于一种从属和被支配地位,对教学育人仍属于一种辅助形式,其功能是锦上添花而非基础性。这种“重理论轻实践”的传统教育观点和教育理念的突破和创新,不仅需要国家宏观和政策的推力,也需要教职工、学生和行业企业理念创新下的主体性彰显,这样才有构建的内源动力和稳定可持续利益共同体构建的可能空间。制度保障是高质量校外实践基地有效运行的可行空间,而频出宏观层面的改革意见和政策措施则主要发力于供给端,即推动高等学校和职业院校深化产教融合改革,加快推进学科专业体系、人才培养模式的改革创新。但在产教融合的需求端,还缺乏具体的制度设计和政策支持,出现了或者企业有积极性但学校对接不上,或者学校抱怨校企合作“一头热、一头冷”等问题 [6] (陈锋,2019)。因此,需加强产教研学深度融合需求侧,以及供给端与需求端联动对接的政策指引和制度建设。

2) 科学合理操作性强的实践基地绩效评级体系,是校外实践基地稳定可持续的关键和重要手段。校企共建共创的校外实践教学基地,融入、整合、优化和共享了双方资源,需要“校企学”三方利益共同体共建、共创,共同营运和推广,具有经济效益和社会效应,主客观上均需要对实践基地教学育人和产教研学进行绩效测评,否则基地建设和营运就失去指引方向和努力动力,基地营运则会陷入混乱无序低效不可持续境况,影响基地资源投入产出效应的最大化和校企合作的深度化。而现有关于校企合作、产教融合绩效测度和评价的研究则还处于摸索起步阶段,需加强实践基地绩效测评体系的研究和评估机制制定的创建、创新。

3) “引企入教”、“引教入企”创新产教研学融合新模式——“学习工厂”。校企共建共创共管产教研学融合的大学生实践基地是一项复杂的系统工程,是学校、企业和学生三方面的全面通力合作的结果。实践教学协同育人模式创新,不能仅仅定位于共建专业、“订单培养式”合作等浅层次的基础性合作,而应是一种服务发展、开门办学、开放共建、协同创新校企深度融合的育人模式;其形式不能仅局限于“引企入教”,还应创新“引教入企”的新型“学习工厂”模式(杜冰,2019),实现校企人力资本和文化融合,构筑校企利益共同体的人才流动机制和文化基因。因此,转变、创新践行实践教学协同育人教育思维、模式和制度是关键。

基金项目

2018年国家社科基金重大项目(18ZDA093);2019年浙江省“十三五”省级大学生校外实践教育基地建设项目:温州商学院–温州鹿城农村商业银行金融学专业实践教育基地。浙江省教育厅一般科研项目:数字普惠金融助力乡村包容性增长机理与功效测度(Y201940962);温州市哲学社会科学规划课题:基于微观证据的数字普惠金融与乡村包容性增长关系研究(19wsk237)。