1. “去个性化”的诞生以及早期研究

在这段勒庞的描述中,我们可以感受到群体似乎拥有某种特殊的力量,这股力量会使得处于群体中的个体失去某种约束,从而做出一些这个人独处时候绝对不会做出来的事情。仔细回想一下,当我们观察一个人在群体会中的表现和他独处时,往往会得到这样一个结论:在这两种情况下一个人的行为表现往往不同。

勒庞是第一个对这种特殊现象进行系统描述与整理的作家 [1],他认为出现这种现象的原因在于群体中个人的个性因为受到不同程度的压抑,即使在没有任何外力强制的情况下,他也会情愿让群体的精神代替自己的精神,更多地表现出人类通过遗传继承下来的一些原始本能,此时约束个人的道德和社会机制在狂热的群体中失去了效力。

勒庞认为,无论谁在人群中,个人意识的个性都会消失,而群体的无意识人格盛行。在他的位置上,人群构成了一个单一的集体存在体,这个集体存在体以一种精神上的团结和集体的灵魂为指导,让个人的感受、思考和行动都与独立不同。在传染机制的帮助下,感受和想法可以很快成为行动。尽管有不同种类的人群,但它们具有类似的特点。如破坏的力量,有罪不罚的确定性以及有罪不罚的确定性和人群规模之间的直接关系 [2]。

正如勒庞在《乌合之众》中所描写的那样,身为群体成员时往往可能会违反他们独处时不会违反的社会规范。在勒庞看来,个体只需要处在这个群体中就有可能会引发这种现象。这个现象引发了一系列的研究。为了探究这种现象及其背后的原因,有研究者 [3] 首次提出了“去个性化”(Deindividuation)这个专有名词。在他们看来,去个性化可以被描述为人们进行群体活动而不把行为视为个人活动,并因此催生反常行为的情景 [3]。

Festinger [3] 等设计了一系列实验证明了去个性化确实会在群体中发生,并且伴随着内部约束的减少;以及会发生去个性化的群体对其成员更有吸引力。他们认为,在这种情况下,这个人并不察觉到自己于他人相比的独特性,这种“我们都一样”的感觉导致减少内在约束的倾向,而内部约束的减少有利于抑制解除行为(suppressed behaviors)的释放,而这样的结果很可能会超越社会规范。

与前两位研究者不同,Zimbardo [4] 认为,虽然去个性化的产生是受到了群体的影响,但它本质上是一个个人内部的过程。他是第一位指出去个性化产生的行动也可以是亲社会的,例如要求女参与者在决定给别人实施多大程度的电击之前穿上护士制服。在实施电击时,这些穿护士制服的参与者如果得以保持其匿名性,那么她们的攻击性就不如说出自己名字和身份时强。但是,在Zimbardo的另一个实验中,如果被试被要求穿上3K党服饰,他们的攻击性就会变强。因此研究者认为,去个性化是对情境因素的反应增强的后果。

Zimbardo [4] 在描述去个性化的机制时提出:相关的内外部变量(匿名性、分享感或责任扩散,群体规模,改变的时间知觉,社会唤醒,感觉输入超载,坚信没有认知的互动,群体行动中的躯体参与,改变的意识状态等)会导致去个性化的状态。这种状态的特点在于对自我和他人的察觉的改变。自我观察(self-observation)和对社会评价的顾虑的减少会导致通常被禁止的行为的产生。

在这里也有必要简单对Zimbardo提出的内外部变量以及前面几位研究者提出的影响因素做一个简要的串联。结合文献和已有的知识我们可以做出这样一个推测:群体能引发人们的唤醒状态(社会促进作用就是一个有力的证据),并且群体规模越大(责任分散)和穿着能隐蔽身份的服装(例如3K党服饰或者是护士服饰,这可以带来匿名性,也是一种责任分散的表现),可以导致这个人的自我观察的改变以及自我约束的下降。同时,个体的评价顾忌都降到了最低水平。人们的注意力集中在情境上,而非自身。并且因为“每个人都这样做”,所有的人都会把自己的行为责任归因为情境而不是自己的选择。这样最终导致对情境因素反应的增强,其后果就可以表现为去个性化。

2. 差异自我意识理论

除了Zimbardo提出的相关因素外,Diener等 [5] 也考虑到了自我意识(self-awareness),并提出自我意识的减少是发生去个性化的关键因素。Diener认为,当有意识的注意力不集中在自己身上时,是否引起行为的决定被破坏了。这减少了内心的限制,并为反常行为腾出空间。研究者不仅证明了自我意识的减少与去个性化之间的关系,也强调了去个性化与反社会行为之间的关系。作者认为,不管个体在一个群体中是否是匿名的,如果他不是自我意识的,就有可能会出现去个性化 [6]。一些简单的小措施就可以帮助增强自我意识,例如摆放镜子。

弱化自我意识的群体经历通常能分离个体的行为和态度。随后,Prentice-Dunn & Rogers [7] 也发现,率真、去个性化的人更难自控,更难自律,更可能毫不顾及自己的价值观就采取行动,对情境的反应性也更强烈。进一步证明去个性化与反社会行为之间的关系是Prenticedumn and Rogers在1980做的一个实验。这个实验证明了某些变量(匿名性、责任涣散和社会唤醒)可以导致去个性化的状态,并且这状态可以作为攻击行为的中介变量。

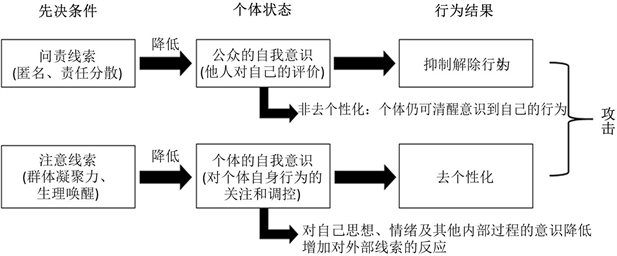

随后在1982年,Prenticedumn等人提出差异自我意识理论(differential self-awareness theory) [8]。这个理论明确了什么条件下去个性化有可能会产生集体攻击行为,并且也提出了抑制解除行为所导致的群体攻击(而不是去个性化)的先决条件。研究认为,集体攻击可能是由于行为的认知中介的减少。根据对研究者文献内容的理解,绘制下图(图1)以方便对理论内容理解。

正如图1所示,研究者认为抑制解除行为并不是去个性化的原因。而是抑制解除行为和去个性化都有可能导致集体攻击行为。这两种行为的先决条件分别是问责线索(accountability cues)和注意线索(attentional cues)。前者能降低个体的公众自我意识水平(public self-awareness),使个体忽略他人和社会评价,即评价顾虑降低;后者能降低个体的自我意识水平(private self-awareness),转移个体对自身的注意,从而降低个体对内部约束的依赖,行为更多地受外部线索的调节。研究者认为,由公众的自我意识降低引起的抑制解除行为并非去个性化,因为个体此时能清晰的意识到自己的行为。

Figure 1. Schematic diagram of the theory of differential self-awareness

图1. 差异自我意识理论示意图

3. 传统研究的短板及社会认同模型

去个性化的现象引发了众多的研究,但是往往这些研究结果之间并不一致。例如,有研究者 [9] 总结道,以往理论认为去个性化就是一个自我评价减少的心理状态和减少评价理解引起反收缩和解除抑制行为。这项对以往60项研究的元分析表明,以往的去个性化理论提出了一种主观的去个性化状态,导致一般社会规范的违反。去个性化研究通常操纵匿名性、自我意识和群体大小。但是这60项独立的研究结果表明,很少研究支持(a)发生的去个性化(反常)行为或(b)存在一个去个性化的状态。

以往的去个性化理论基于这样的假设:这些(去个性化的)诸如沉浸在群体中或者是匿名性的因素会导致个体自我的丧失,并因此失去对行为的控制 [10]。这个假设包含了两层意思:首先,自我代表了一个人理性的全部,自我丧失了,那么行为也会不受控制。其次,群体在此扮演了阻碍自我的角色,因为群体阻碍了自我的理性,因此群体总是非理性的。

许多心理学家都反对这种观点,最具代表性的是社会认同理论(Social Identity Theory)和自我分类理论(Self-Categorization Theory)。在这种情况下,出现了一个与以往的理论有着非常大的差别的新理论,即去个性化效应的社会认同模型(Social identity model of deindividuation effects, SIDE) [10]。这个理论虽然也是从去个性化理论发展而来,但是它挑战了去个性化是一定条件下个体失去自我而做出反规则、反社会行为的观点 [2]。它们从个体的社会本质以及个体与群体行为的关系出发,为解释去个性化提供了新的视角。

SIDE理论从社会认同理论发展而来。有关社会认同理论的一个小实验是随机让被试成为某组成员并且为本组和另一组分配分数。被试不知道另一组的成员以及其他任何信息,即便如此,被试也有让本组的得分更高的倾向。因此,社会认同理论认为人们根据所属群体来定义自己的身份,而群体的定义则依赖于社会中群体之间的比较。并且,该群体成员有使该群体比其他群体更好的倾向。

SIDE理论另一方面也与自我分类理论有着密切关系。值得注意的是,SIDE理论认为身份认同并不是简单的二分法——个体和社会认同层面,而是自我可以显示出更多的概念——下级的或是个体层面的(我vs.你),中间或是分类层面的(我们vs.他们)以及上级层面、将所有人都归为一类的(人类)。

要成为群体中的一员,就要将自己定义为社会范畴的成员。个体对自我定义的不同水平(层面)会导致他们如何与别人相联系,以及如何认识这个世界。对于团体成员而言,知觉在社会范畴层面上运作。这其实也是一个自我刻板印象的问题,因为个体会采用与内群体类别相关的理解和特征。也就是说,支持行为选择的价值观和信念,都取决于所讨论的社会范畴的定义。因此,SIDE理论认为,群体并没有摧毁一个人的“自我”,反而是加强了它。如此,成为群体中的一员的时候,个体也没有丧失其全部的自我,而是从个体层面转换到了社会层面的认同。同时,成为群体中的一员也不会完全丧失对行为的控制。相反,行为的准则也会从个体层面转移到更高的社会分类水平 [10]。

以匿名为例,SIDE理论认为,通过戴面具或者穿着怪异服装带来的匿名性是以牺牲个人身份为代价来增强相应社会身份的显著性。并且这种匿名性可以强调群体成员的可互换性、模糊人际差异来进一步增强个体对社会身份显著性的觉知。此时,如果个体的群体身份是显著的,并且群体与群体之间的界限也是显著的,那么匿名性可以通过缩小组内差异、扩大组间差异来增强群体显著性,使个体更容易在群体规范的层面上行事 [10]。例如,在网络聊天中,匿名和个体性的减弱使交流从个体水平转变为群体水平,而这种群际交流将增加刻板印象和偏见,产生内群体吸引和外群体拒绝,从而强化了群际边界 [2]。

传统的去个性化理论与SIDE的区别显而易见,前者认为去个性化操作减弱了自我意识和自我控制,导致反规则行为;后者认为去个性化操作并非减弱自我意识,而是增加了个体对情境规则的遵守。SIDE的提出在一定程度上更适合现代社会心理学对群体影响和群体行为的研究,它不仅合理的解释了传统去个性化理论不一致的研究结果,而且它通过分析具体条件下个体与群体的关系来理解群体心理和行为,从而能够在更加广泛的领域中得到验证和应用。但它同时也需要在更加广泛的文化背景中进一步验证和完善 [2]。

Table 1. List of major studies on deindividuation

表1. 去个性化及其相关主要研究一览表

4. 结论

综上所述,群体可以影响人们的唤醒状态,可以导致个人的自我观察的改变以及自我约束的下降。自我意识是发生去个性化的重要影响因素,传统研究方法对去个性化研究有很多不一致的结果,但是SDIE理论对这些结果作出很好的解释,并可以在未来的研究中得到更好的验证和应用。最后,有关去个性化的主要研究人员及其研究结果已简要列在表1。