1. 引言

学科竞赛,是学生根据一定的要求、在一定的时间内来完成相应的任务,即通过竞赛来发现问题、利用所学的知识来解决实际问题的系列活动。学科竞赛的开展,有利于培养大学生严谨求实的学习态度;有利于培养大学生勇于探索、积极进取的科学精神;有利于培养大学生理论联系实际、团结协作的精神;有利于提高大学生的实践能力、创新能力。学科竞赛,不仅体现了参赛学生的水平,同时也反映出参赛学校的实践教学水平,因而一直受到各高校的重视 [1] - [8]。2007年,教育部文件(教高[ 2007] 1号)明确提出“……继续开展大学生竞赛活动,重点资助在全国具有较大影响和广泛参与面的大学生竞赛活动……” [9]。从此,各高校更是把学科竞赛作为激发大学生的兴趣和潜能,培养大学生的团队协作意识和创新精神的一种有效途径。文献 [2] [6] [10] [11] 讨论了学科竞赛对人才培养的重要性与促进作用;文献 [2] [4] [7] 讨论了学科竞赛对教学改革的作用;文献 [5] [12] [13] [14] [15] 讨论了学科竞赛平台的建设。

本文分析了学科竞赛对培养学生实践能力、创新能力的积极作用,并针对现有学科竞赛平台的不足重构了学科竞赛平台与开展模式。经过多年实践,取得了较好的效果。

2. 学科竞赛的作用

2.1. 提高大学生的实践能力

在参加学科竞赛的过程中,学生需要根据实际的赛事去完成任务。在这一实现过程中,巩固了所学的知识,又学到了新的知识,并进一步锻炼了他们的实践能力,从而提高解决实际问题的能力。

2.2. 提高大学生的创新能力

在进行学科竞赛的过程中,需要学生学会发现问题、分析问题、解决问题。学生在拿到竞赛题目之后,首先要根据自己的知识储备、或通过自主学习来发现并提出需要解决的问题;其次,要去分析这些问题、并提出解决这些问题的方案;最终,通过实践去把方案给实现。因此,学科竞赛有利于培养学生的创新意识、提高学生的创新能力。

2.3. 提高大学生的科学研究能力

学生要完成一项学科竞赛,需要进行文献调研、方案设计与论证、实验验证、结果分析等过程。学生通过这一系列的活动,深化了对科学知识的学习、扩大了科学知识面,从而产生了新的认知;拓展了思维模式,形成了开展科学研究的思维方法。因此,通过参加学科竞赛,可以培养学生的科学研究意识与能力。

2.4. 培养大学生的团队精神

在各类学科竞赛中,往往都需要多人来共同完成,这就需要在参加比赛的过程中,参赛者要互相帮助、团结协作、互相学习。因此,在参加学科竞赛的过程中,学生要处理好竞争与合作、个人与集体的关系,从而培养学生的团队合作精神。

3. 学科竞赛平台的建设

3.1. 原有学科竞赛平台及其不足

广西大学物理科学与工程技术学院电子科学与技术专业创办于1998年,学生从2000年开始参加学科竞赛。但在2016年之前,我们只是组织学生参加大学生电子设计竞赛。虽获得一定的成绩,但存在以下不足:

1) 学科竞赛项目少,学生参与面较窄。在2016年之前,由于我们只组织学生参加大学生电子设计竞赛,参加比赛的学生人数少,每年约30人左右。

2) 平时训练辛苦,获奖难度大,有些学生积极性不高。针对大学生电子竞赛,学生基本上从大一开始就进行训练,提前学习低频电路、数字电路、单片机等知识,而且基本上是到了大学二年级、大学三年级才能取得好的成绩。长时间的训练,也让学生感觉到疲累。在获得国家级奖、区一等奖等方面,难度也较大。以2019年为例,本科组获得国家奖的比例不到7.5%。2016年之前,我们仅在2005年获得一次国家奖。这些原因,导致学生参加电子竞赛的积极性不高。

3) 教师参与竞赛指导的积极性不高。由于竞赛的培训基本上都是在晚上、双休日、节假日等,指导竞赛的工作是极其辛苦,很多老师平时已很忙都不想再花时间来指导学生训练。加上竞赛类型比较单一,研究内容与比赛内容相关性不大的老师也不愿意出来指导,导致参与指导的老师人数过少,也就不能给学生进行更多的辅导。这样一来,学生的竞赛训练在一定程序上是学生自己在探索,这也是在近十年都没有获得国家级奖项的因素之一。

3.2. 学科竞赛平台的重构

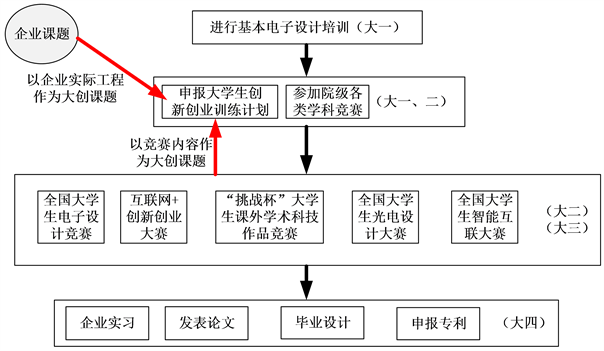

在原来已开展的全国大学生电子设计竞赛的基础上,增加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生光电设计竞赛、全国大学生智能互联创新大赛等赛事。同时,把学科竞赛与大学生创新创业训练项目、毕业设计、校企合作等结合起来。具体内容及实施方案如图1所示。

重构后的学科竞赛平台,我们注重以下工作:

1) 建全学科竞赛学生创新团队。从大学一年级开始就对团队成员进行训练,实施“以老带新”的方式进行管理。

2) 建全学科竞赛专业教师指导团队。让老师结合自身的科研、特长对学生进行指导,让更多的老师加入到学科竞赛导师团队。

3) 将学科竞赛的训练引入到实践教学中,开设导师课程(学科竞赛训练模块)。将学科竞赛的训练作为实践课,学生可修得学分,指导老师可获得教学工作量。

4) 将学科竞赛与大学生创新创业训练项目、毕业设计、校企合作等结合起来。

Figure 1. Discipline competition platform and organizational model

图1. 学科竞赛平台与组织模式

3.3. 学科竞赛组织模式的新举措

在沿用之前组织学科竞赛的成功经验基础之上,提出以下3点的新举措。

1) 学生训练分级进行

按电子专业课程安排,基本上是到二年级下学期,模拟电子线路、数字电路等课程才上完,但像高频电子线路、单片机等课程都没有开设。想要在电子竞赛取得好的成绩,就要给参赛学生提前进行训练。结合多年的组织竞赛经验,提出了分级的训练方法,针对不同年级的学生进行不同的训练,具体如表1所示。

对大学一年级的学生,通过教师讲授、高年级学生讲授、线上学习等方式来提前学习学科竞赛所需的最基础知识(如低频电路、数字电路、高频电路、电子测量技术、单片机等)。同时,加强科技协会与电子小组的作用,在平时训练中采用“老生带新生”的模式,解决平时训练中指导教师不足的问题。

对于大学二年级学生,主要加强以下几点:1) 学习STM32单片机、互联网等知识;2) 加强模拟、数字电路知识的学习;3) 在第4学期,要选修导师课程(一) (学科竞赛模块)进行专题训练,且要至少训练2个全国大学生电子竞赛题目;4) 参加学院大学生电子设计竞赛。

对于大学三年级的学生,主要加强以下几点:1) 在第5学期,要选修导师课程(二) (学科竞赛模块)进行专题训练;2) 结合大学生创新创业训练计划项目、教师的科研项目来进行训练,提高综合能力;3)参加学院大学生电子设计竞赛等。

2) 开设导师课程(学科竞赛模块)

为激发大学生创新激情、增强大学生创新创业意识,同时使科研、工程实践与教学有机结合,以科研、工程实践促教学,以教学促科研,深度实现科教融合,并为学科竞赛提供指导平台,在培养计划集中实践模块开设导师课程(学科竞赛模块)。

Table 1. The hierarchical training mode of discipline competition

表1. 学科竞赛的分级训练模式(以大学生电子设计竞赛为例)

学生在导师的指导下,主要进行以下工作:1) 进行系统的实践训练;2) 每学期完成历年全国大学生电子设计竞赛、全国大学生光电设计大赛中2个题目的完整训练,制作出作品参加测试,并撰写设计报告;3) 所有学生都要参加学院举办的学科竞赛;4) 学生根据自己的优势,选择参加全国大学生电子设计竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生光电设计竞赛、全国大学生智能互联创新大赛等赛事。

3) 学科竞赛与大学生创新创业训练项目、校企合作、毕业设计等融合

学科竞赛的训练,是一个比较长的过程。若一直都是把历年的竞赛题目来训练,容易造成学生疲倦。因此,我们在准备学科竞赛的过程,积极推进学科竞赛与大学生创新创业训练项目、校企合作、毕业设计等相结合。在大学二年级时,组织学生申报各级大学生创新创业训练计划项目,将学科竞赛的内容融入到大学生创新创业训练计划项目。这样,可以让学生得到一定的经费支持,同时又可以拿到学分,增加学生参赛的激情。同时,在学科竞赛的训练过程,邀请企业的技术人员作为培训老师,或者让学生参加到企业的课题中,把工程实践经验引入竞赛训练;联合广州市邦普电脑技术开发有限公司、百科荣创(北京)科技发展有限公司举办电子设计竞赛等。到了大学四年级,学生还就可以把参加学科竞赛的内容作为毕业设计的内容,并做进一步的研究。这样的做法,能吸引更多的学生积极投入到学科竞赛中。

4. 实践与效果

1) 提高了电子科学与技术专业学生参加学科竞赛的积极性,超过75%的学生都参加过至少1项电子类的学科竞赛。

2) 学生获得了国家级的标志性成果。在2017年,获得全国大学生电子设计竞赛国家二等奖1项;在2019年,获得全国大学生电子设计竞赛国家一等奖1项、二等奖1项,全国大学生光电设计竞赛国家二等奖1项、三等奖1项。

3) 参加过学科竞赛学生的毕业论文获得校级优秀比例高。在2017年,获得3篇(专业总篇数为4篇),占比为75%;在2018年,获得4篇(专业总篇数为5篇),占比为80%;在2019年,获得6篇(专业总篇数为8篇),占比为75%。

5. 结语

学科竞赛,是培养大学生创新意识、提高大学生创新与实践能力的有效途径,因而受到众多高校的重视。文章对电子类学科竞赛平台的建设进行了探讨,并结合专业特点重构了适应专业特点的学科竞赛平台。经过多年的实践,取得了很好的效果。更多的同学主动参加到学科竞赛这一实践活动中,多次获得国家级奖励,获得校优秀毕业论文占比高。通过学科竞赛这一平台,大大提升了学生的实践能力、创新能力与科学研究能力,进一步推进了教学改革的发展,提高了教学质量。

基金项目

2017年度广西高等教育本科教学改革工程项目(项目编号:2017JGA133);2017年第二批教育部产学合作协同育人项目(项目编号:201702091007、201702091052)。