1. 引言

芴及其衍生物因具有特殊的刚性平面内联苯结构(芴环),其衍生物在光电材料 [1] [2]、生物医药 [3] [4]、高分子合成等领域有着广泛的应用 [1] [2] [3] [4] [5],在发光材料领域的利用尤为突出。在有机电致发光二极管中,要实现大面积全彩色显示,必须有稳定的红、绿和蓝三基色。显示器的呈色强度,呈色能力与显示器材料都能体现三基色,也就是红光、绿光和蓝光,然后调节三种颜色组合的混色比产生真正的彩色。常见的用于制备有机电致发光二极管的材料是由苯、咔唑、对苯乙炔撑、芴、噻吩以及它们的衍生物等组成。在众多有机发光材料中芴的脱颖而出归功于其较高的光热稳定性和较宽的隙能。芴环上的几个关键反应点,如2位碳、7位碳以及9位碳上进行结构修饰,得到一系列衍生物 [6],更值得注意的是在9位碳上的修饰。但是因为芴的刚性平面结构,其衍生物又会产生缔合物,很大程度影响到发光管的颜色饱和度和稳定性,为了改善抗衡这一因素大量学者专家进行了研究工作,本文结合自己的理解浅谈芴类化合物的前景和特性。

2. 芴类发光材料的性质

(一) 光学性能:

芴类发光材料在光学方面具有特殊的性能。芴在各种有机电致发光材料中属于有较强的光稳定性的发光基奠材料,甚至其在固体状态下荧光量子发光在60%左右的效率。芴及其衍生物之所以可以成为有机电致发光材料的重要组成,是因为其隙能在其他同类材料中很占优势,大约在2.90 eV比较宽,发光效率优异等特点 [1]。但是芴及一些其衍生物的电子亲合力和聚合物溶解度都偏低,尤其是芴的第9位碳原子较为活泼,其上的2氢具有弱酸性,整体是一个亚甲基容易被碱金属物质取代,所以9位碳易氧化成羰基,羰基可以使电子发光激子失活生成的缔合物形成阻碍,从而降低了器件的发光率。为了改善9位碳的不完全取代,提高器件的发光性能,克服激子的失活现象,现今主要以不同基团取代9位碳合成小分子芴类荧光聚合物,或加入其他单体物质作为保护剂、催化剂的等方法 [6]。

(二) 热稳定性和化学缺陷

众所周知,芴类发光材料的化学组成稳定,但到温度达到一定温度时也会产生分解效应。因此很多专家为不影响的其优良的热稳定性也前赴后继的做芴类材料的化学改性,如利用Suzuki偶合反应取代苯作封端基团 [7] [8]。

这类材料也会存在着很多的不足之处,最明显的缺点是空穴传输性能会优于电子传输性,会降低玻璃化温度,烷基芴上9位的碳原子容易失去电子然后被氧化,致使烷基链的丢失和芴酮的产生,最后会引起其发射光波长红移和色纯度的大幅度降低。解决这些症状问题的关键是对聚烷基芴进行结构修饰,设计并合成新型的材料,在不改变其他性能的情况下,使降低9位碳电子的丢失,从而芴酮生成率降低,生成性能更优良的聚合芴发光材料 [9] 不再出现缺陷。

3. 芴类发光材料的的合成方法

(一) 最早的合成方法:

根据相关文献的阐述,Fukuda等人 [10] 是最早合成聚芴的。他们合成的聚合物方法是使用铁的氯化物氧化之后耦合而成的,但是所得到的物质含量和分子量都较低且多取代,分枝多,铁离子影响了激子的活性,所以Fukuda所得到的聚合芴并不能发光也没有实际的利用价值。但是他们的研究思路和实验历程为现在的聚芴探索奠定了基础,启发了对芴类聚合物合成研究。

(二) 芴类小分子发光材料合成方法:

小分子材料相比高分子材料更具有稳定性。高分子的分散性使得实验结果不易出现重复的结果,会导致实验进展。小分子材料实验结果更容易把控,且小分子材料在性质上有不可替代的优势,其溶解性和修饰性更强,更受商业青睐。所以,研究合成小分子发光材料的法方成了研究者们感兴趣的领域。

Tsutsui等人 [11] 合成的聚合物则更为稳定,是芴和炔烃交替处于一个平衡态的蓝光材料。具体是把芴与2,7-二炔芴在催化剂(钯/铜)催化下的结合反应生成的。该材料具有较强的蓝色荧光,具有良好的溶解性,最终制备出的发光二极管最大发光波长可在400 nm左右,其发光的效率在六成以上,也可以改变聚合物侧链的基团长度来达到调节其最大波长,以达到最终目的提高效率。

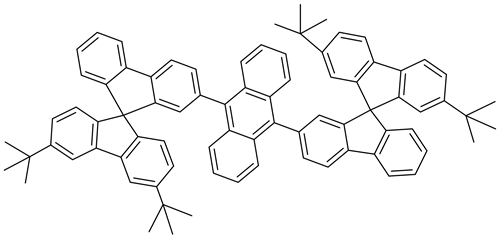

韩国LG化学公司Kim等人 [12] 向美国提交多次专利申请,他们生成的小分子的蓝光材料(图1)的方法更为突出。其方法是通过一溴代螺旋芴与蒽发生的Suzuki反应。此次小分子材料具有三个刚性面共同用一个原子。其玻璃化转变温度是207℃,具备了很优秀的热稳定性 [13]。此材料在溶解性方面也很优异,旋蒸后得到产物纯净成膜性好且平滑,与单体芴混合可以处于平衡稳定聚合状态,对激子失活刺激也不明显,大大改善了次难题。材料在隙能,发光效率和发光长度上也相对其他材料优点尤为突出,可以大部分实现纯蓝光发射波长。

Figure 1. Small molecule blue light material

图1. 小分子蓝光材料

这类化合物的两个螺旋原子处于9位碳上,也就不会通过π-π共轭作用的聚集产生缔合物,导致发光率降低和波长的红移。从图2可以看出产物的三个刚性面的内部结构情况,目前对其研究甚少。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 2. Configure of spaceflling (a) and sticks (b) for double-spiro organic compound

图2. 双螺环有机化合物的spaceflling (a)和sticks (b)三E维图

(三) 芴均聚类致电发光材料合成方法:

芴类聚合物发生反应大部分出现在芴的9位碳上,所以利用9位碳的活性,进行接入不同的基团可以产生多种聚合物产物,以提高材料溶解度和成膜稳定性以及发光效率。在温度升高时,聚合物的晶体稳定和对激子失活影响尤为重要。

Setages等人 [14] 也因此研究出了芴类新型衍生物。他们将新型芴基单体通过镍配合物作为催化剂进行的山本偶联反应得到了含有9位联苯侧基的芴均聚物,生成的均聚物的侧链相比,使发散的蓝光饱和色度的增加 [15]。此外,一些具有高荧光的小分子材料可以与聚荧光系统混合以形成宿主和客体能量传输系统。通过调节能量传输,也可以传输材料的发光波带,该方法成为调节材料的发光波长的有效方法。一些人通过聚芴主链的部分侧基获得了含有酰胺芳香族侧基的发光材料,该发光材料可以延长材料的最大波长。

(四) 芴共聚类电致发光材料合成方法:

对聚芴进行单一的不同侧基取代不能达到改变其本质缺陷,只能起到单纯的基本改善作用。如果将芴单体和其他不同发光材料单体通过混聚,多元共聚的作用就可以更大强度的改善芴多方面性能,是得其称为综合发光材料的佼佼者。一般这种方式得到产物的反应最常用的是Suzuki反应 [1]。如图3。

(五) 芴的纳米晶和乳液电致发光材料合成方法:

目前人们对纳米电致发光材料了解甚少,它主要是利用纳米级的晶体或乳液材料的优势来改善目前电致发光材料的缺点。Landfester等人 [16] 利用微乳法,在制备发光二极管上出现的两个不同层级出现的混合交叉问题上得到了改善。他们在尺寸70~250 nm之间的共轭聚合物17a的微粒,图4中的17b现实里得到的纳米微粒均匀分布。反应主要依据微粒表面活性剂之间的排斥力防止聚团,以及经过匀速搅拌和表

Figure 3. Synthesis of luminescent compounds

图3. 发光化合物的合成

Figure 4. Conjugated polymers and nanoparticles

图4. 共轭聚合物及纳米微粒

面活性剂的含量来控制。Piok等人 [17] 则是利用微乳法发现了18化合物并进行涂层研究,发现其启动电压较低,形成的表面膜光滑,发光效率高。

其乳液可无杂质转化成溶液,这无疑为纳米有机电致发光材料打开了一扇新的大门。纳米有机电致发光材料目前处于初步阶段,但纳米科技与发光材料技术结合会将出现令人满意的成果值得令人期待。

4. 芴类发光材料的应用及优点

有机发光材料用途广泛,主要包括两大类:荧光材料和显示器材料。

(一) 荧光材料的应用主要在涂料试剂,荧光追踪分析以及生活中交通反光物体,核工业技术闪光等。所以其应用在方方面面包括生活,农学,医疗,工业等方面。

(二) 在显示器材料中,有机发光材料除了弥补了其他材料不足,更是在性价比上占足了优势。这样价格低廉,使用面积大的优势就使科学家和大部分厂商关注密切关注着高分子发光材料,因为其存在着潜在的极大研究和实用价值,相关科技公司热衷于展示其的新技术及产品 [18]。芴类聚合物综合性能优异利用在一切需要显示器件上,在电致发光材料蓝光领域有这巨大潜力。近几年蓝光发光材料的热度不减,市场和研究的成果大家有目共睹一片蓝图。

5. 芴类发光材料的未来前景及总结

有机电致发光材料经过长达几十年的研究探索,在对材料进行加工提高发光率和性能方面都有了很大的进步,某些基本材料进入商业开发阶段,但人们仍然是处于摸着石头过河的状态,更为深远的研究还需不断探索,材料的亮度、稳定性以及发光效率都得到了很大的提高,一些基色材料已经达到或者接近商业化开发的程度,不再被无机半导体发光理论限制,创造新的可能性 [19] [20] [21] [22]。

芴及其芴类衍生物的聚合物深得有机光材料研究人员的关注。本文也对芴类发光材料进行了优点与缺点的阐述,对芴类衍生物发光强度、性能与热稳定性改良进行简单的描述,解释如何修饰缺陷以达到提高其发光效率的最终目的。

虽然有人用激发能测量计算出来了高分子材料反应产生的隙能数值,可还没有实现真正意义上的纯蓝光发射材料。所以芴类蓝光材料的商业应用并没有达到理想状态的一半,这在某种意义上也限制了其行业的发展。市场的狭隘以及需求量不足导致研究此类材料的动力缺失。归结起来这很大程度上跟发光材料技术和理论的不成熟,以及人们对相关科技了解得甚少有关。在此之后还需要选取更合适的原材料来提高芴类衍生物的发光效率和稳性,但一定要考虑到对自然环境安全,环保,向绿色化学的方向发展。对于芴类发光材料今后发展而言,侧重点仍是在利用微型机术进行有机金属反应,聚合反应对侧链修饰在提升材料发光饱和色纯度,色稳定能力,发光强度及效率以及延长器件寿命上等方面 [23] [24]。因此,今后还很多有待进一步完善的内容,也需要不断的探索,必将会研发出性能更佳的有机电致发光材料。

NOTES

*通讯作者。