1. 前言

当前,中国农业发展的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾 [1],突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存 [2]。种植结构优化、布局调整作为影响农作物产量的重要因素,对保障我国粮食安全和重要农产品有效供给起到了重要作用 [3] [4] [5]。作物种植结构调整研究一直是农业地理学及农业经济学中传统且重要的研究内容,是学术界关注的热点 [6] [7]。目前,学界对种植结构调整的研究主要集中于国家 [5] [8]、区域 [9] [10] [11] 和省市县域尺度 [5] [12] [13] [14],聚焦于种植结构时空变化及其驱动力 [15] [16]、种植业地理集聚及其空间分布 [17] [18]、种植结构优化 [11] [19] [20]、土壤和气候条件 [21]、气候变化 [22] [23]、劳动力和农地流转 [24] [25]、技术进步等 [26],以及种植结构调整对水土资源 [27] [28] [29]、农户收入 [30] 等方面的影响。研究发现,1978~2003年,中国种植业总体上表现出明显的“去粮化”趋势,而2004年后转变为“趋粮化”结构 [2];从县域看,2002年后以粮食作物为主的种植结构发生了根本性变化,以水稻为主的种植格局调整为水稻、小麦和玉米的种植区域共存的格局,其中玉米种植面积比例在空间上变化最为显著,在中国形成东北–西南向的“玉米减少带”,水果和蔬菜类种植比例在城市化地区快速增加 [5]。而且随着全球气候变化,我国粮食主产区持续向缺水和生态脆弱的北方地区转移 [31] [32],加剧了华北地区水资源短缺 [33],气温升高预计会增加小麦、根茎类、蔬果类和纤维类农作物种植,而水稻、玉米、含油作物和特种作物种植预计将减少 [34]。

中国是农业大国,也是世界上水土资源相对匮乏的区域之一,人均水土资源占有量分别仅占世界平均水平的28.0%和40.0% [35] [36]。而且,我国水土资源空间分布不均,水土资源匹配严重失衡,华北地区耕地面积占全国耕地的65.0%,而其水资源量仅占全国的18.0% [37],世界平均值的4.0%,而该区粮食生产严重依赖地下水灌溉,深层超采区地下水位以每年1~2 m速度下降 [38],地下水超采严重程度已引起重力场改变 [39]。我国粮食增产是以高强度开发利用水土资源为代价的,而粮食种植面积扩增和水资源消耗需求扩增的压力主要集中在水土资源严重紧缺的北方地区 [29],不仅导致区域间粮食的供求失衡,而且也进一步加剧了农业水资源短缺的态势 [40]。近年,由于气候变化,南北方水资源分布的不均性加剧,华北平原84.0%的县面临严重水资源短缺 [41]。对耕地而言,中国不仅人均耕地数量少,而且耕地质量总体偏低,中、低生产力的土地共占耕地总面积的2/3以上 [42]。综上,人增地减、水资源短缺的现实情势严重制约着我国粮食生产和农业发展,且随着工业化、城镇化的进一步推进,水土资源对农业生产的刚性约束将愈加凸显。水土资源约束下确保所有人粮食安全并实现环境可持续是世界面临的最大挑战之一 [43] [44]。

山东省寿光市是水土资源严重匮乏的县级市,人均耕地0.078 hm2,人均占有水资源量185.7 m3 [45]。随着工农业用水逐年增加,特别是农业生产方式和种植模式的改变,致使寿光市成为山东省地下水浅层孔隙水严重超采区,占潍坊市超采区面积的41.6%,形成山东省最大的地下水漏斗区,已引起地下水下降和咸水入侵等严重的生态与环境地质问题 [46]。因此,作为全国重要的蔬菜生产基地和食品商品供应地,水资源不足、地下水超采、耕地数量和质量下降已成为制约寿光市农业可持续发展的主要限制因素。鉴于此,本研究选择在我国农业发展中极具代表性的寿光市及其所辖的14个镇和街道为例,分析我国典型乡镇农作物种植结构时空变化及其对水土资源利用的影响,为水土资源制约下,寿光市及其乡镇种植结构调整和农业可持续发展提供更为精细化的科技支撑。

2. 材料与方法

2.1. 研究区概况

寿光市位于东经118˚32'~119˚10',北纬36˚41'~37˚19',地处山东半岛中部,渤海莱州湾南畔,海岸线长

56 km,属暖温带季风区大陆性气候,年平均温度12.7℃,年平均降雨量约593 mm。寿光总面积2180 km2,人口117.0万,城镇化率33.3%,辖9镇、5街道(图1),一、二和三产比重为13:2:42.8:44.0,耕地面积136.6万亩,其中农田有效灌溉面积占比92.1% [45]。

寿光市是国家确定的粮食、蔬菜、果品、棉花、水产、畜牧综合商品基地市和山东省第2批粮食、棉花生产基地市,同时还是山东半岛对外开放和黄淮海平原农业开发重点市。寿光蔬菜产业驰名中外,是我国冬暖式大棚种植的发祥地,被命名为“中国蔬菜之乡”。蔬菜产业已成为寿光农业支柱产业和农民主要收入来源,占农民收入的70.0%以上 [47]。

2.2. 数据来源

本研究所用寿光市及所辖乡镇主要农作物种植面积数据来自《寿光统计年鉴》(2006~2008年和2010~2016年)。年鉴数据为寿光及所辖乡镇的当年数据,由于缺乏2009年统计年鉴,因此本文使用其前后2年共计4年的数据平均值作为2009年寿光市及所辖乡镇的主要农作物种植面积数据。由于历史时期行政边界变更,本研究以中国科学院资源环境数据云平台发布的2014年乡镇行政边界为基础。2007年,田马镇并入稻田镇,留吕镇并入洛城街道,因此2006年田马镇和留吕镇相应数据分别加和到稻田镇和洛城街道的对应数据中。另外,2011年12月底寿光市成立了双王城生态经济园区,包括牛头镇村、吴家卧铺村、卧铺村、寇家坞一村、寇家坞二村、寇家坞三村、寇家坞四村、寇家坞五村、寇家坞六村、寇家坞七村、李家坞村、南木桥村、北木桥村、郭井子村、杨家围子村和六股路村共计16个村,其中牛头镇村原属于台头镇,拥有耕地约1.2万亩,约占双王城园区总种植面积的7.0%,其它15个村原属于羊口镇,农作物种植面积约15.3万亩,约占双王城园区总种植面积的93.0%。因此,在2012年后的各乡镇农作物统计数据中,本研究把双王城生态经济园区的农作物数据以7:93的比例分别分配给台头镇和羊口镇,尽量保障各乡镇数据与其行政边界符合。最后,2006年和2007年统计年鉴中还统计了农场、林场、园艺场、鸡场和良种场的相关农作物种植数据,但是由于其占寿光市总农作物种植总面积的比例分别仅为0.7%和0.5%,故本研究未计入这部分数据。

2.3. 研究方法

文中数据分析与处理使用Excel 2016和STATA 16.1软件。

2.3.1. 农作物种植比例变化趋势分析

为研究寿光市及所辖镇(街道) 2006~2016年的农作物种植比例变化趋势,本研究对寿光市及所辖14个镇(街道)的某种作物对应的比例使用STATA 16.1统计软件按年份进行一元线性回归分析,得到斜率系数S,用于表示某种作物的比例状况的变化趋势 [5]。若S < 0,表示该镇(街道)的某种作物呈减少趋势;若S > 0,表示该镇(街道)的某种作物呈增加趋势;如果该趋势通过0.05的显著性水平,即P < 0.05,则认为某种作物变化比例减少或增加趋势显著。斜率S计算公式如下:

(1)

式中,S为某类作物种植比例的变化趋势线性斜率;t为研究时段内的年份;n为研究时段内的年份数;Xtj为某年j作物的种植比例。

2.3.2. 农作物种植结构类型判定

依据文献 [5],种植结构类型组合采用作物种植面积占所有作物类型种植面积的百分比组合确定,种植结构类型组合可分为两种情况:①采用作物种植面积占所有作物类型种植面积的百分比超过30.0%和前三位的组合确定,一般组合不会超过3种作物。如:某行政单元的作物种植面积中前三位只有水稻的种植面积占所有作物种植面积的比例超过30.0%,则认为该区域的种植结构类型为单一水稻型;以此类推,有2类或3类作物超过30.0%,则以超过的作物进行组合,如水稻–玉米型,水稻–小麦–大豆型;②所有作物比例均不超30.0%时,以前三位作物为组合。

2.3.3. 农作物种植结构类型变化趋势

为考察寿光市及所辖镇(街道)的农作物种植结构类型演变趋势,本文依据某一年份的种植结构类型数量与研究时段内全部出现的类型比例,即种植类型组合丰富度来表示 [5],公式如下:

(2)

式中,Rt是某一年种植结构类型的比例,其值域为[0, 1],该值越大则种植结构类型越丰富;Pt为某一年种植结构类型的种类数量; 为研究时段内所有种植结构组合类型的种类数量。

2.3.4. 农作物种植结构变化的土地资源效应

产量一定情况下,低产品种需要更多种植面积,也意味着需要更多地土地资源生产粮食、蔬菜等农作物。种植结构变化或调整引起的农作物种植面积需求量变化的测算方法如下 [27]:

(3)

式中,Q为农作物产量;A为农作物播种面积;Y为农作物单产;ai为农作物i的种植面积;yi为i作物单产水平;si为i作物种植面积与农作物总播种面积的比例。

假定种植结构无变化,即维持初期(0)不变,在末期(t)产量不变的条件下:

(4)

因此,无结构变化种植面积(

)与实际有结构变化的种植面积(

)的关系为:

(5)

差值

,即为产量一定条件下,相比于结构无变化情景,种植结构变化所节约或耗费的土地资源。

2.3.5. 农作物种植结构变化的水资源效应

基本思路与土地资源效应测算相似 [27],即通过测算获得相同的农作物总产量时,结构调整与无结构调整相比,增加或者减少了多少水资源消耗量。核算公式如下:

(6)

式中,W为农作物生产需水量;mi为单位质量的作物i生长耗水量;在产量一定的条件下,相对于结构无变化情形的耗水量 ,因结构调整带来的耗水节约量为:

(7)

农产品生产所消耗的水资源量,一般由农作物生长发育期间累积的蒸发蒸腾水量估算而得,即农作物产品虚拟水含量 [48]。本文使用的主要农作物单位质量虚拟水含量mi分别为小麦1.08 m3 kg−1、玉米0.75 m3 kg−1、棉花6.0 m3 kg−1 [46]、蔬菜0.16 m3 kg−1和菜用瓜0.25 m3 kg−1 [49]。

3. 结果与分析

3.1. 农作物种植比例变化

由2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)主要农作物播种面积占总播种面积的比例变化可知(图2),对寿光市来说,蔬菜、小麦和玉米是其主要农作物,播种面积之和占总面积比例维持在88.0%~93.0%之间,而且蔬菜播种面积有所降低,占比由2006年的34.7%降为2016年的32.4%,而玉米占比由26.0%提升为28.6%。对寿光所辖的镇(街道)来说,有7个镇(街道)以种植蔬菜为主,其中,纪台镇蔬菜占比由2006年的72.4%提升到2016年的86.3%,稻田镇由60.9%提升到74.6%;4个镇(街道)以种植小麦和玉米为主,其中上口镇玉米和小麦占比之和由2006年的78.8%提升至2016年的87.9%,营里镇由82.1%增加到96.3%;羊口镇以种植棉花为主,但近年种植面积下降明显,面积比例由2006年的70.5%降为2016年的41.7%,而玉米和小麦种植面积增加显著。

Figure 2. Proportion changes of main crop areas in Shouguang City and its townships from 2006 to 2016

图2. 2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)主要农作物播种面积比例变化

对寿光市及所辖镇(街道)主要农作物种植面积所占比例进行一元线性回归可知(表1),对寿光市而言,玉米面积增加显著,蔬菜种植面积减少,但并不显著。对所辖的14个镇(街道)来说,小麦、玉米、棉花和蔬菜种植比例变化具有较大差异。对小麦来说,5个镇(街道)显著降低,3个镇(街道)显著增加,其中,孙家集街道小麦种植面积减少最为显著;对玉米而言,5个镇(街道)显著增加,2个显著降低,孙家集街道仍然是玉米种植减少最为显著的区域;对棉花来说,羊口镇一直是寿光市棉花主产区,但其种植面积减少最为显著,斜率系数达到−3.13;对蔬菜来说,6个镇(街道)种植面积增加显著,4个显著减少,其中,孙家集街道蔬菜种植增加最显著,而上口镇减少最为显著。

Table 1. Change slope of the main crops’ planting proportion in Shouguang City and its townships from 2006 to 2016

表1. 2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)主要农作物种植比例变化斜率

备注:a表示通过P < 0.05显著性检验。

3.2. 农作物种植结构类型变化

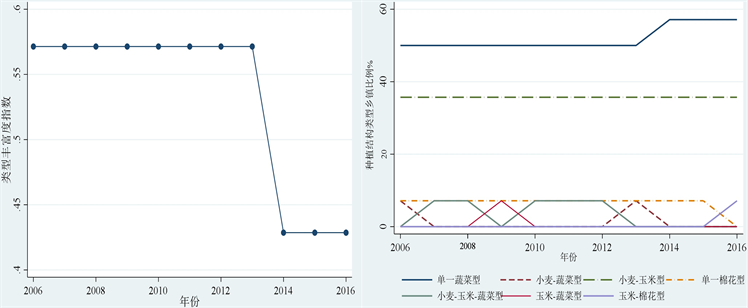

按照农作物种植结构类型判定标准,2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)种植结构类型共7种,分别为单一蔬菜型、小麦–玉米型、玉米–棉花型、单一棉花型、小麦–蔬菜型、小麦–玉米–蔬菜型和玉米–蔬菜型。2013年前,种植结构类型共为6种,种植结构类型丰富度为0.57;2013年后,种植结构类型减少为4种,类型丰富度降到0.43 (图3(左图))。从结构类型来看,寿光市镇(街道)种植

Figure 3. Richness (left) and proportion (right) of cropping patterns in Shouguang’s townships in 2006-2016

图3. 2006~2016年寿光市镇(街道)种植结构类型丰富度(左图)和种植结构类型乡镇数量占比(右图)

结构以单一蔬菜型和小麦–玉米复合型为主(图3(右图))。其中,以小麦–玉米复合型为主的镇(街道)其种植结构相对稳定,研究期内未发生结构调整,其占总镇(街道)数量的比例维持在36.0%;而以单一蔬菜型种植结构为主的镇(街道)数量在2013年后有所增加,由原比例的50.0%提升到57.0%;2015年后以羊口镇以单一棉花型为主的种植结构维持到2015年后转变成玉米–棉花复合型。对寿光市来说,2006~2016年其种植结构始终以单一蔬菜型为主,以蔬菜为主的经济作物种植在寿光市农业发展中一直占据支柱性地位。

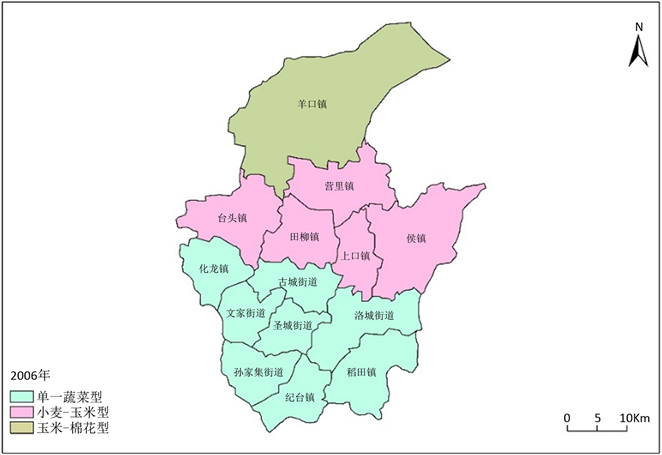

3.3. 种植结构类型的空间分异

2006~2016年,寿光市中部的营里镇、台头镇、田柳镇、上口镇和侯镇的种植结构类型始终以小麦–玉米复合型为主(图4);南部的圣城街道、文家街道、古城街道、化龙镇、纪台镇和稻田镇的种植结构类型始终以单一蔬菜型为主;洛城街道种植结构类型由2006年的小麦–蔬菜型变为2009年的玉米–蔬菜型,紧接着调整为小麦–玉米–蔬菜型和小麦–蔬菜型,2013年后调整为单一蔬菜型,该街道是寿光市所辖乡镇种植结构类型变化最为显著的地区。北部的羊口镇以棉花种植为主,但近年棉花种植显著减少,而玉米种植显著增加,使其种植结构由单一棉花型调整为玉米–棉花型。洛城街道、羊口镇和孙家集街道是寿光市种植结构类型发生变化的镇(街道),其他镇(街道)的类型结构未发生变化,但是种植面积比例却有所改变。为了尽量减少种植风险,应采用作物多样性来克服对粮食安全的影响并减轻气候变化的影响。

3.4. 种植结构调整对土地资源消耗的影响

以2006年种植结构为参照情景,2006~2016年寿光市因种植结构调整耗费的农作物播种面积达6990.8 hm2,这一面积约占现期农作物总播种面积的4.4% (表2)。由此,在既定产量下,2006~2016年寿光市农作物种植结构调整加剧了寿光市耕地资源紧缺压力。

Figure 4. Spatial distribution of cropping patterns in Shouguang’s townships in 2006 and 2016

图4. 2006年和2016年寿光市各镇(街道)种植结构类型空间分布

对寿光市所辖14个镇(街道)来说,节地/耗地效果差异显著(表2)。寿光市中部的营里镇、侯镇、台头镇、上口镇和化龙镇的种植结构调整发挥了“耗地”作用,耗地率依次为20.2%、15.7%、10.9%和3.4%。位于寿光北部和南部的镇(街道)种植结构调整则发挥了“节地”效应,其中,羊口镇种植结构调整的节地效应最为明显,其次为孙家集街道和洛城街道,节地率分别达到85.5%、35.3%和17.4%。

Table 2. Land resource effect on the cropping pattern changes in Shouguang City and its townships in 2006-2016

表2. 2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)种植结构变化的土地资源效应

3.5. 种植结构调整对水资源消耗的影响

以2006年种植结构为参照情景,2006~2016年寿光市因种植结构调整耗费水资源量达62.8 × 108 m3 (表3),这一水量约占现期水资源消耗总量的4.4%。由此,在既定产量下,2006~2016年寿光市农作物种植结构调整加剧了寿光市水资源短缺压力。

对寿光市所辖14个镇(街道)来说,节水效果差异显著(表3)。位于寿光市中部的营里镇、侯镇、上口镇、台头镇和化龙镇农作物种植结构调整产生了“耗水”效应,与产生“耗地”效应的区域完全吻合,其中营里镇耗水率最高,达17.9%,其次为侯镇和上口镇。位于北部和南部的8个镇(街道)种植结构调整产生了显著的“节水”效应,其中,羊口镇种植结构调整“节水”率最高,达99.1%,这与羊口镇由高耗水的单一棉花型种植结构向相对耗水量低的玉米–棉花复合型种植结构转变密切相关。

Table 3. Water resource effect on the cropping pattern changes in Shouguang City and its townships in 2006-2016

表3. 2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)种植结构变化的水资源效应

4. 讨论

中国农业种植结构的空间分布主要是由自然条件决定的,而其分布的变化则主要是经济行为的结果 [18]。羊口镇位于寿光市最北端,小清河汇入渤海的入海口,拥有大面积盐碱地,拥有全国最大的海盐食盐定点生产企业,是“中国海盐之都”。由于地下水盐度高,羊口镇农作物种植以耐盐碱的棉花为主。近年,随着农业技术发展,也适度种植了玉米、小麦等农作物。紧挨着羊口镇的位于寿光市中部地区的营里镇、台头镇、田柳镇、上口镇和侯镇是寿光市小麦和玉米主产区,特别是侯镇地处咸淡水分界线,其东南部以种植高产粮食、蔬菜、林果及各类经济作物为主,中部是碱性土壤,以种植中低产粮食为主,东北部土地属于盐碱地,不适宜农作物生长。其他位于寿光市南部远离入海口的8个镇(街道)以蔬菜种植为主。其中,洛城街道是寿光市设施蔬菜产业的主产区之一,每年的中国(寿光)国际蔬菜博览会也在此举行;孙家集街道是冬暖式蔬菜大棚发祥地,被称为“中国大棚蔬菜第一镇”。

寿光市是一个资源型缺水城市,地下水超采和咸水入侵严重 [50]。2019年,寿光市总用水量2.17亿m3,其中,地下水用水量占53.9%,跨流域调水20.3%,地表水占13.1%,地下水仍然是寿光市维持经济社会发展所需的主要水源;而农田灌溉用水量占总用水量的52.4%,其中67.2%的农田灌溉用水来自地下水 [45]。经勘探,寿光市漏斗区面积约1008 km2,约占整个淡水区面积的95.0%,占寿光市总面积的61.0%。资源型缺水和因长期大量开采地下水引起的严重的地下水漏斗和咸水入侵,将会是长期持续影响寿光市的水资源安全供应与使用的刚性约束。因此,寿光市需要在地下水超采区严格控制新增灌溉面积,大力提倡合理利用雨洪资源、再生水、微咸水等,在井灌区重点发展管道输水灌溉,积极发展喷灌、微灌和水肥一体化。同时,调整种植结构,调减高耗水作物播种面积,适当提高低耗水经济作物种植。另外,从虚拟土角度来看,大豆、棉花、冬小麦属于土密集型农作物,玉米属于土适中型农作物,蔬菜属于土稀疏性农作物 [51]。因此,作为我国最大的设施蔬菜生产基地和重要的粮食生产基地,寿光市应以绿色、安全、科技为引领加快农业转型升级,并大力发展节水节地农业,为中国农业可持续发展提供可供示范与推广的经验与模式。

5. 结论

1) 2006~2016年,蔬菜、小麦和玉米是寿光市主要农作物,播种面积之和占总面积比例维持在88.0%~93.0%之间。2016年,寿光所辖14个镇(街道)中,8个镇(街道)以种植蔬菜为主,5个镇(街道)以种植小麦和玉米为主,1个镇以种植棉花和玉米为主。

2) 寿光市及所辖镇(街道)主要农作物种植面积比例变化差异显著,其中,圣城街道和孙家集街道小麦、玉米种植面积显著减少,而蔬菜面积显著增加;营里镇和侯镇小麦、玉米种植面积显著增加,而棉花和蔬菜面积显著减少;羊口镇一直是寿光市棉花主产区,但其种植面积减少最为显著,斜率系数达到−3.13。

3) 2006~2016年寿光市及所辖镇(街道)种植结构类型共7种,分别为单一蔬菜型、小麦–玉米型、玉米–棉花型、单一棉花型、小麦–蔬菜型、小麦–玉米–蔬菜型和玉米–蔬菜型。2013年前,种植结构类型丰富度为0.57,2013年后,类型丰富度降到0.43。

4) 2006~2016年,寿光市中部的营里镇、台头镇、田柳镇、上口镇和侯镇的种植结构类型始终以小麦–玉米复合型为主;南部的圣城街道、文家街道、古城街道、化龙镇、纪台镇和稻田镇的种植结构类型始终为单一蔬菜型;北部的羊口镇由单一棉花型调整为玉米–棉花复合型。洛城街道、孙家集街道和羊口镇是寿光市种植结构类型发生变化的镇(街道)。

5) 以2006年种植结构为参照情景,2006~2016年种植结构调整加剧了寿光市水土资源紧缺的压力;结构调整的水土资源效应在不同镇(街道)中表现具有差异性,其中,寿光市中部的营里镇、侯镇、台头镇、上口镇和化龙镇的种植结构调整发挥了“耗地”和“耗水”作用,其余的镇(街道)发挥了“节地”和“节水”效应。

基金项目

中国科学院沈阳应用生态研究所寿光设施农业中心开放项目(2018SG-B-01)、中国科学院A类战略性先导科技专项(XDA23070501)和国家自然科学基金项目(41971166, 41701142, 41701466)。