1. 引言

2016年,习总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面 [1]。2020年5月,教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》,提出各类课程要充分挖掘思想政治资源,发挥好每门课程的育人作用,全面提高人才培养质量。

《物理化学》融合了物理学和化学两大基础自然学科的基本知识点,热力学定律、相平衡、电化学、表面化学等的发展无处不体现着人们对自然、对科学认识的逐步提高,已成为一门消失于无处不在的学科 [2]。《物理化学》课程中的知识点与矛盾统一、量变质变、方法论等都紧密结合,化学发展史、化学家生平等都是对学生进行思政教育的最佳材料,被称为“化学中的哲学”。同时,长期以来,学生的学习多属于碎片化,多集中于个别知识点,老师讲授知识大多也只是基于本课程知识点进行阐释,很少能够站在一定高度探讨课程的深层含义和实际意义。因此如何使学生对物理化学的研究内容、研究方法,特别是对其中蕴含的科学道理有一个全面的认识,使学生对于物理化学的学习产生浓厚的兴趣,并从中接受辩证唯物主义和思想政治教育,都是亟待解决的问题。本文在讲授绪论时,尝试从马克思主义哲学辩证唯物主义观点分析解释“物理化学”,带领学生一步步深入认识《物理化学》这门课程。

2. 认识研究对象——运动着的物质

一切学科的研究对象都是物质。马克思主义哲学认为,物质是不依赖于人们的意识而存在,又能为人们的意识所反映的客观实在 [3]。物质的形态包括实物和场,我们平常意义上所指的物质是有质量的实物;没有质量的物质就是场,如光、电、磁、热、力等,场是物理学的范畴 [4]。

按照恩格斯在《自然辩证法》 [5] 中的解释,运动是物质的存在方式、是物质的固有属性,运动是绝对的,静止是相对的,是相对于某一参照系的。物质本身的各种不同的形式和种类只有通过运动才能认识,物质的属性只有在运动中才能显现出来。

物质的运动根据尺度的不同遵守不同的规律。北京大学教授、中科院院士、化学界的泰斗徐光宪先生 [6] 曾把物质结构的尺度分为宇观、遥观、宏观、显微观、介观、微观、渺观,但我们习惯上简单分为宇观、宏观和微观三个层次。一般认为(参见表1) [7],尺度大于106 m的物质称作宇观,如地球、太阳系、银河系、星云等宇宙层面的物质,遵守的规律尚无定论;尺度介于10−8 m和106 m之间的物质称作宏观,就是我们所处的这个能够用肉眼或者借助常规仪器可以感知到的物质世界,服从牛顿力学定律,遵守热力学和动力学的基本规律;微观是指尺度小于10−8 m的物质,比如原子、分子、玻色子等具有量子力学特征的微观粒子;在微观和宏观之间有一个过渡(1~100 nm),称作介观,遵守统计力学的规律。

3. 认识万物之“理”,遵守“化”学规律

理,即道理、物理、事理、原理,根本上说就是“法则、规律”。“物理”,本质含义就是物质运行的基本规律、基本法则,无论微观、宏观和宇观世界的运行都遵守一定的法则。从学科角度讲,物理学就是研究物质运动最基本的结构、性质及运动规律的科学,主要研究各个层次物质的各种运动形式,特别是与热、力、光、声、电、磁等有关的性质 [8]。

“化学”,是关于变化、改造、创新的学问。化学最早称物质学或质理学,意思就是“物质的性质或者物质的变化” [9]。从“变化”这个词本身去看,意味着事物所处的状态发生了改变,从原有的状态变为新的状态,是物质运动的结果。物质的运动变化,包括聚集状态的变化和性质的变化。物质的聚集状态,包含气、液、固三态,以及等离子态、液晶状态等 [7]。物质的性质,除了温度、密度、压强、体积等和光、电、磁、热、力紧密相连的物理性质,还有氧化、还原、酸碱性等化学性质。因此,通常所研究的变化主要包括压力p、体积V、温度T等物理变化,形态、晶型、结构等相变,以及新物质生成的化学变化。

近期有人认为 [9],化学主要是研究物质的分子转变规律的科学。根本上说,化学是以数学和物理为基础,从分子、原子尺度上研究物质变化的基本规律,研究“量变质变”、“矛盾统一”的特征,并且利用这些规律和特征去创造新物质,去揭示自然的本质。

化学学科中研究的变化规律来自于物质运动变化的固有规律,这些运动规律是不依人的意志为转移而客观存在的,无论在学科研究还是在生产生活中都适用。人们认识这些自然规律,遵守自然法则,就可以适应它们,利用它们去改造生存环境,提高生活质量。例如,利用质量守恒发展绿色化学提高原子利用率等;利用能量守恒开发热电、水电、风力发电、太阳能等;利用熵增原理热力学第二定律提高热机效率、建立社会秩序、规范经济行为;等等。反之,破坏法则,悖规律而行,必会引起社会的动荡;在对大自然的改变或者改造时不可无节制,无度的改变只会带来大自然的报复!恩格斯先生在文章《劳动在从猿到人的转变中的作用》中曾发出警告:“我们不要过分陶醉于人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复” [5] !同时,很多自然资源和生态环境的开发利用是一次性的,不可逆的,过度开发是在掠夺子孙后代的生存资源和空间,所以我们要制定“可持续性发展战略”,在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下,有序进行经济和社会的发展!例如,2019年“亚马逊大火”,“地球之肺”被破坏,势必引起“蝴蝶效应”,影响到整个地球的生态!习近平总书记多次强调“青山绿水才是金山银山”,特别关注长江流域、黄河流域的生态环境,提出“人类命运共同体”的理念,以“天下为公”,彰显世界情怀。“天下兴亡,人人有责”,新时代的青年拥有丰富的物质生活,更应该心存高远,为全人类为地球的长远发展勇担重任!

4. 认识“量变”“质变”,衍生《物理化学》

物理学和化学对物质运动形式的研究不同,研究角度不同,但也并不是各自孤立存在的,而是相互依存、相互渗透、在一定条件下可以相互转化。研究物质,研究物质的变化,研究变化的规律,都离不开对热、力、声、光、电、磁等物理性质的描述;而这些物理运动形式到达一定限度,就会引起分子性质的“质变”,发生化学变化。恩格斯曾指出:“当作用于各种物体并且对每一物体来说都各不相同的每个力在量上增长到一定程度时,就出现化学变化,于是我们就进入化学领域” [5]。所以恩格斯认为:“化学可以称为研究物质由于量的构成的变化而发生质变的科学” [9]。比如,氢气和氧气混合物常温常压下是比较稳定的,但是当对其加热达到两千度左右,分子乃至各原子的运动就会发生变化,温度、压力等宏观物理性质改变,当达到极限,量变引起质变,就会发生反应速率很快的化学反应,也就是爆炸。同时,化学反应的发生往往还会伴随有物理变化,比如氢气与氧气发生反应时,系统会有压力的改变、温度的变化、发光、可以产生电流,等等。由此可见,物质的物理性质、物理现象和化学变化紧密相连。

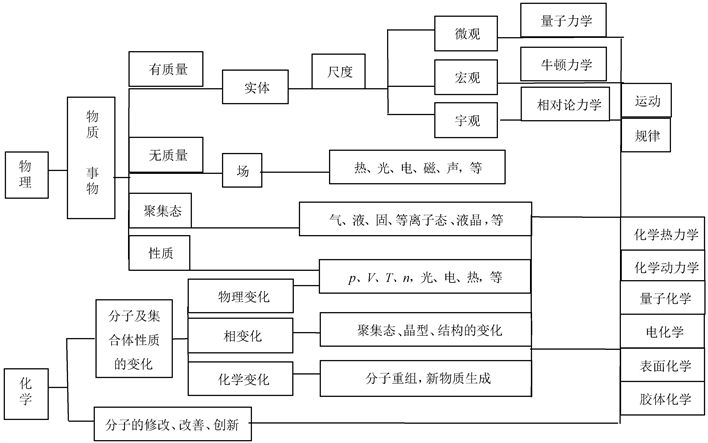

由图1可以直观地看出,《物理化学》学科的诞生,就是物理学和化学之间的过渡以及相互渗透的结果,其研究内容涵盖物理学和化学的基本知识点。确切地说,《物理化学》就是通过研究化学变化中伴随的物理现象,去探索化学变化的基本规律,采用的技术手段和方法也是物理学中的原理、方法和分析仪器 [10]。《物理化学》的研究内容与物质的物理运动及其规律紧密相关,如:热力学、动力学、电化学、表面与胶体化学等;在具体研究中,主要考察物质在不同条件下物理变化、化学变化和相变化等运动过程中的物理量(如热力学能U、焓H、熵S、吉布斯函数G等)的变化情况,从而解决生产实际问题(如热效应、变化方向、反应历程等)。研究方法也采用运动的、变化的行为来进行,如观察与实验、归纳与演绎、比较与类比、实践与假说及假借、理想化方法,等等 [11]。而研究的最终目的,是能够认识这些运动变化规律,在生活生产实践中利用其改善生存环境,提高生活质量、生命质量。

Figure 1. The physical and chemical movements of material

图1. 物质的物理运动和化学运动

5. 总结

对于物质运动的研究,只有经验和实践,是盲目的,会陷于迷茫;当正确利用数学的方法,才最终成为一门科学;但只有当上升到哲学的层面,才能确定正确的发展方向。

根据辩证唯物主义原理,世界是物质的,运动是物质的存在方式,因此物质永远按照自身的固有规律在运动。无论宇观世界、宏观世界或者微观世界,都会遵循一些共同的变化规律,无论哪个领域,都是研究考察运动着的事物,研究自然以及社会乃至宇宙的变化规律,构思未来的发展前景。《物理化学》的诞生和研究如此,人类社会的发展也不例外。

通过从本体论介绍《物理化学》,学生了解马克思辩证唯物主义的基本原理,理解运动是物质的存在方式、固有属性,把握运动的基本规律,就能够用运动的、变化的观点看问题,无论是在对《物理化学》的学习和研究中,还是生活中,无论对人还是对事,都能够高瞻远瞩,把握好方向,有利于培养学生科学的世界观、人生观和价值观。

基金项目

华北水利水电大学教育教学改革与研究项目(华水政[2019] 242号);华北水利水电大学课程思政示范课程(华水党[2020] 2号)。

NOTES

*通讯作者。