1. 引言

IPCC第五次评估报告指出自1880~2012年以来,全球平均地表温度升高了约0.85℃,与此同时,降水事件普遍呈现出极端化趋势 [1]。极端降水事件引发的暴雨、洪涝和泥石流等次生灾害对人类生活、社会发展和自然生态系统产生了严重影响,引起国际社会的广泛关注 [2]。已有结果表明,极端降水存在明显的区域差异性 [3] - [9]。极端降水事件的强度和出现概率在大部分中纬度地区,以及较为湿润的热带地区存在加强和增大的趋势 [1]。当前研究中,有关极端降水指标的现象分析有所减少,而对极端降水变化机理的分析逐渐增加,有关极端降水趋势的模拟研究成为新的增长点 [10] [11]。在极端降水变化成因上,厄尔尼诺/南方涛动事件(El Nino/Southern Oscillation,简称ENSO)的年际变化被认为是引起中国降水异常的重要驱动因子 [12]。ENSO一般通过影响东亚季风的强弱进而调控中国的降水,不同阶段的ENSO事件对中国降水异常的影响有所不同 [13] [14] [15] [16]。通常情况下,在厄尔尼诺发展年,中国中部地区极端降水事件有所减少,而次年中国东部地区极端降水事件更易发生 [17]。ENSO事件的发生往往会造成严重气候异常,引发世界各地的严重气象水文灾害,并造成巨大的社会经济损失。因此,积极开展ENSO事件与极端降水的相关研究对区域经济社会发展至关重要。

鄱阳湖流域位于长江中下游地区,每年注入长江的水量超过黄河、海河和淮河的径流总量,对长江中下游水安全和生态安全影响重大。受区域特有的气候条件、地貌特征以及人类活动等因素的影响,鄱阳湖流域洪涝灾害频发,是长江中下游洪涝灾害的重灾区和多发区。据统计,仅20世纪90年代发生的流域性大洪水就有4次:1992、1995、1996和1998年 [18]。2020年夏季的洪水灾害更是异常严重,给鄱阳湖流域及长江中下游地区造成了重大经济损失。目前,有关鄱阳湖流域极端降水时空变化特征及其与ENSO事件相关性分析较为缺乏,不利于对极端降水的成因背景及其年际预测的认识。随着国家级“环鄱阳湖生态经济区”建设的全面推进,深入了解流域洪涝灾害的复杂背景和产生机制十分迫切。基于此,本文采用趋势分析、相关分析、小波分析等方法,对全球变暖背景下的鄱阳湖流域极端降水时空变化特征开展系统分析,深入探讨其与ENSO事件的相关性,以期为区域科学适应和应对极端气候变化提供理论支撑。

2. 数据与方法

2.1. 数据来源及预处理

本文共选取鄱阳湖流域29个站点1960~2017年逐日最高气温、逐日最低气温和降水数据进行相关分析,所有气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn)。该数据在使用前均通过了严格的质量控制,并对部分站点缺测数据进行均值插补处理。极端降水指数定义是基于世界气象组织(World Meteorological Organization)气候委员会等组织成立的气候变化检测指标专家组(Expert Team on Climate Change and Indices)参与制定的27个极端指数 [19]。本文根据研究区实际降水情况和研究需要选取其中四类共11个极端降水指标(见表1)。采用基于R语言的RClimDex1.0软件计算极端降水指数并建立时间序列。ENSO事件选取赤道太平洋NINO 1 + 2区、NINO 3区、NINO 3.4区、NINO 4区的海表温度距平(Sea Surface Temperature Anomaly, SSTA)指数,该数据源自于美国国家大气与海洋管理局(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices)。

Table 1. Definition of extreme precipitation indices

表1. 极端降水指数定义

2.2. 降水时间序列变化分析

趋势分析中由于线性回归要求时间序列符合正态分布,且易受异常值干扰,本文选用非参数化Sen趋势度对流域极端降水指数的年际变化率进行分析 [20],并结合Mann-Kendall方法对趋势变化进行显著性检验,可以在一定程度上提高气候变化趋势判断的准确性。突变性分析采用Mann-Kendall突变检验,同时结合滑动T检验,检验两组随机变量样本均值是否存在显著差异性,从而对突变时间点的准确性进行验证。

2.3. 线性相关分析

采用Pearson法分析各极端降水指数之间及其与ENSO指标之间的线性相关关系,其相关系数的显著性采用t检验法 [19]。但由于ENSO事件及极端降水本身所具有的复杂性,变量之间的关系较为复杂,简单线性相关并不能真实反映出两个变量之间的内在联系。

2.4. 小波分析

采用交叉小波变换(Cross wavelet transform,简称XWT)和小波相干(Wavelet coherence,简称WTC)等信号分析技术 [21],对极端降水指数和主要ENSO指标的时间序列进行统计分析,可以从多时间尺度来揭示其内在联系,弥补简单线性相关分析的不足。ENSO事件本身具有复杂的时频结构及多尺度周期变化特征,交叉小波分析相较传统方法而言,能更客观、定量地揭示极端降水指标与ENSO事件之间的时频位相关系。

3. 结果分析

3.1. 鄱阳湖流域降水变化的气候背景

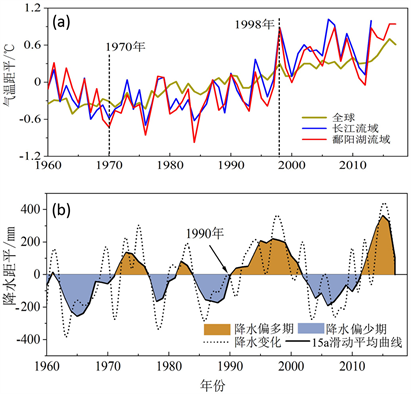

区域极端降水的变化与全球气候变暖的大背景密切相关。图2显示了1960~2017年间鄱阳湖流域气候变化的整体背景。就气温变化来看(图1(a)),近58 a来全球平均气温呈明显的增加趋势。鄱阳湖流域年平均气温变化与长江流域气温变化具有高度的一致性,二者与全球气温变化过程总体一致,但也存在一定差异。具体表现在:三者气温距平总体上于1990年前后由负转正,表明1990年以来全球和长江流域气温的增加趋势明显加快,而鄱阳湖和长江流域的气温增加幅度更为突出;鄱阳湖和长江流域年平均气温变化的波动幅度明显大于全球平均气温,并且二者存在明显的先下降后上升的过程,特别是1960~1970年间,气温波动下降幅度较大,1990s以来流域气温上升趋势显著,1998年以后温度整体维持在较高水平。

Figure 1. (a) Comparison of annual mean temperature anomalies among the world, the Yangtze River basin and the Poyang Lake basin during 1960~2017; (b) Inter-decadal variation of annual precipitation anomaly in Poyang Lake basin

图1. (a) 1960~2017年间全球、长江流域和鄱阳湖流域年平均气温距平变化;(b) 鄱阳湖流域年降水量距平的年代际变化过程

就降水变化情况来看,1960~2017年间鄱阳湖流域年降水量呈现明显的年代际波动特征(图1(b))。1960~1970年间,降水整体偏少,表现为明显的负距平;1970~1990年间,降水波动较小,出现多次的降水枯丰时期转换;1990年以来,降水波动加剧,年代际变化特征明显,其中1990s和2010s降水异常偏多,2000s降水异常偏少。

3.2. 鄱阳湖流域极端降水指数时间变化特征

基于四类极端降水指标,从多角度对鄱阳湖流域极端降水的时间变化特征进行深入分析。由表2可知,绝对指数中的R10、R20和R25均呈现上升趋势,其中R25变化速率为0.78 d/10a,上升趋势显著。相对指数中的R95p和R99p均呈显著的上升趋势,二者的变化速率分别26.74 mm/10a和11.90 mm/10a。这一结果与时光训等 [4] 的相关分析结果具有一致性,即鄱阳湖流域大部分地区增加趋势较明显。以CWD为代表的持续指数呈现微弱下降趋势,其变化速率为−0.10 d/10a。极端降水强度指数变化显著,均通过了0.05显著性检验,其中SDII更是通过0.01显著性检验,表明近58 a来流域降水强度的增加最为明显。此外,除CDD和CWD外,整个流域极端降水指数的上升站点比重明显高于下降站点比重,特别是RX1day和SDII呈上升趋势的站点比重达到100%,表明流域绝大部分区域极端降水以上升为主。

Table 2. Variations of extreme precipitation indices in the Poyang Lake basin from 1960 to 2017

表2. 1960~2017年鄱阳湖流域极端降水指数变化特征

注:**表示p < 0.01显著水平检验,*为p < 0.05显著水平检验;-表示无下降站点。

突变分析表明,鄱阳湖流域极端降水指数大多于1990年前后发生突变,且除年总降水量外均通过0.05显著性检验。这一结果表明鄱阳湖流域极端降水自1990s以来出现明显增加趋势,与前述流域降水年代际变化特征结果一致。已有研究结果也表明,鄱阳湖流域在1990s极端降水偏多,暴雨频率和强度均有所增加 [22] [23],且这一时期内流域发生多次洪涝灾害。

3.3. 鄱阳湖流域极端降水指数空间变化特征

图2显示了近58 a来11个极端降水指数多年平均值的空间插值(普通克里格法)结果以及各站点变化趋势的显著性检验,具体表现为:1) 绝对指数:R10、R20和R25空间分布特征基本一致(图2(a)~(c)),大体由东向西呈减小态势。相较而言,R10和R20空间分布较为分散,延续性较低,特别是R10低值区主要集中在西北部,东南部区域主要以下降趋势为主;R25的空间延续性较好,在中西部区域增加趋势较为突出,南部山区局部区域存在下降趋势。2) 相对指数:R95p和R99p的空间分布格局具有很好的一致性,整体由北向南减少(图2(d)、图2(e),高值区集中于流域东部的鄱阳湖区和饶河及其周边地区,低值区集中于南部赣江流域。就时间变化来看,R95p在整个流域范围内均呈增加趋势,其中东、中部4个站点的增加趋势显著;R99p在东南山区存在部分下降区域。3) 持续指数:CDD、CWD和PRCPTOT空间变化呈现出较强的反向性特征(图2(f)~(h)),CDD和CWD整体由东南向西北减少,而PRCPTOT则表现为由西南向东北减小。各气象站点的CDD和CWD变化趋势空间变异较大,整体上以下降趋势为主,同时也存在部分站点出现上升趋势,而PRCPTOT则以上升趋势

Figure 2. Spatial variation of extreme precipitation indices in the Poyang Lake basin

图2. 鄱阳湖流域极端降水指数空间变化特征

为主。4) 强度指数:RX1day、RX5day和SDII的分布具有很好的空间一致性(图2(i)~(k)),均表现为由东北向西南减小的特征。在研究时段内,这三个指标在鄱阳湖流域内均呈增加趋势,特别是SDII在西北—南东方向的大多数站点上增加趋势显著。

3.4. ENSO事件对极端降水的影响分析

3.4.1. 极端降水指数与ENSO事件线性相关分析

表3为鄱阳湖流域各极端降水指数与ENSO相关指标的Pearson相关系数矩阵。整体而言,11个极端降水指数与4个ENSO相关指标构成的44组相关关系中,有40组呈正相关,4组呈负相关。就各极端降水指数而言,除持续干期(CDD)外,其余指数与ENSO指标中4个海区(NINO 1 + 2区、NINO 3区、NINO 3.4区和NINO 4区)海表温度异常均为正相关,说明海温升高对鄱阳湖流域极端降水的增加具有重要影响。其中,NINO 1 + 2区海表温度异常与各极端降水指标之间的相关性最为显著,有6个指数(R20, R25, PRCPTOT, RX1day, RX5day, SDII)相关性通过0.05显著性检验,1个指数(R10)通过0.01显著性检验。这一结果表明,NINO 1 + 2区内的海表温度异常偏高时,鄱阳湖流域中雨日数、大雨日数、暴雨日数、年总降水量、1日最大降水量、5日最大降水量和降水强度等均呈现相对增加的趋势。

Table 3. Correlation coefficients between extreme precipitation indices and ENSO indices in the Poyang Lake basin

表3. 鄱阳湖流域极端降水指数与ENSO指标相关性分析

注:**表示通过0.01显著性检验;*表示通过0.05显著性检验。

3.4.2. 极端降水指数与ENSO事件非线性趋势相关性分析

由表3表可知,年总降水量(PRCPTOT)与其余指标的相关系数总体高于其他指数,因此可作为典型指标反映极端降水的年代际变化。

图3为不同海区ENSO指标与鄱阳湖流年总降水量的交叉小波谱和小波相干谱。图中小波相干系数越大,表明两者相关性越高。由图可知,NINO 1 + 2区海表温度距平指数与鄱阳湖流域年总降水量的相关性整体高于其他海区,具体为:NINO 1 + 2区 > NINO 3区 > NINO 3.4区 > NINO 4区。从周期性角度来看,4个海区海表温度距平指数与流域年总降水量的交叉小波谱的高能量区均存在于1969~1974年间的2~4 a时间尺度上,以及1997~2003年间的4~6 a时间尺度上,相较而言年总降水量与NINO 1 + 2区和NINO 3区的共振周期强于NINO 3.4区和NINO4区。同时,二者小波相干谱均存在显著性区域,其中NINO 1 + 2区显著相关性出现在1970~1976年、1980~1985年间的3~6 a时间尺度上及1974~1984年的10~12 a时间尺度上,小波相干系数高于0.7,表现出较强的相关性;NINO 3区、NINO 3.4区以及NINO 4区显著相关性均出现1970~1978年间的2~3 a时间尺度上。

Figure 3. The time-frequency spectrum of XWT (a) and WTC (b) between annual precipitation in the Poyang Lake basin and the four ENSO indices

图3. 不同海区海表温度距平指数与鄱阳湖流域年总降水量交叉小波谱(XWT) (a)和小波相干谱(WTC) (b)

年际变化中,流域年总降水量与4个海区的海温异常在1970年以前无直接相关性。在2~3 a的时间尺度上,1970~1978年间流域年总降水量滞后NINO 3区、NINO 3.4区和NINO 4区海温异常90˚,后期逐渐转正,但相关性减弱。进入2000年以后,这种相关性近乎消失。在3~6 a的时间尺度上,年总降水量与NINO 1 + 2区海温异常在1970~2000年间以同位相变化(正相关)为主,2000~2010年间两者相关性消失。2010年之后,年总降水量与4个海区的海温异常的相关性均显著增强,表明近年来鄱阳湖流域降水受赤道太平洋海温异常影响逐渐增加。

3.4.3. 暖、冷ENSO事件对鄱阳湖流域极端降水的影响

根据暖、冷ENSO事件发生峰值所在年份进行统计,可知研究时段(1960~2017年)内暖ENSO事件发生年份共计17年;冷ENSO事件发生年份共计11年。

同样,选取流域极端降水代表性指数年总降水量(PRCPTOT)来分析暖冷ENSO事件对流域极端降水的影响 [24]。图4显示了暖、冷ENSO事件发生年份,流域年总降水量的空间差异性。由图可以看出,当ENSO处于暖事件时,除北部和南部较小范围外,鄱阳湖流域绝大多数区域年总降水量均表现为不同程度的增加。空间上,年总降水量的增加大体以中部为中心,向南北两侧减小,最大值约15%。相较而言,已有研究表明,当ENSO处于暖事件年份时,秦岭–淮河南北区域全年以降水偏少为主 [12],而珠江流域上游极端降水量级均呈增加趋势,下游以及南部边缘极端降水量级减少 [24]。统计检验表明,就鄱阳湖流域内各具体气象站点而言,ENSO暖事件时,流域年总降水量的增加幅度均不显著。

4. 结论及讨论

4.1. 结论

本文基于1960~2017年鄱阳湖流域29个气象站点逐日降水资料,系统分析了流域近58 a来极端降水时空变化特征及其与ENSO事件的相关性。研究结果表明,在全球变暖的气候变化大背景下,鄱阳湖流域自1990s

Figure 4. Impact of warm and cold ENSO events on annual precipitation in Poyang Lake basin

图4. 暖、冷ENSO事件对鄱阳湖流域年总降水量的影响(图中黑色圆圈代表未通过0.1显著性检验的站点)

以来气温上升趋势显著,降水年代际波动特征明显。极端降水指标中,除持续干期(CDD)和持续湿期(CWD)外,其余指标在研究时段内均呈现上升趋势,且上升站点比重超过85%。除中雨日数(R10)和持续干期(CDD)外,其余指标均在1990年前后发生突变。空间上,流域极端降水指数除持续干期(CDD)和持续湿期(CWD)外,其余极端降水指标总体上呈东北向西南减小态势;不同区域极端降水指标的年际变化趋势存在差异,但多数指标在流域中南部增加趋势相对突出。

作为极端降水的重要影响因素,ENSO事件与鄱阳湖流域极端降水特征之间存在一定的相关性。其中NINO 1 + 2区海表温度异常与各极端降水指标之间的线性相关最为显著。流域极端降水与4个海区海温异常指数之间在2~6 a时间尺度上存在共振周期,2010年之后,流域降水与赤道太平洋海温异常的正相关(同位相变化)关系明显增强。此外,当ENSO处于暖事件时,流域绝大多数区域年总降水量均表现为不同程度的增加。

4.2. 讨论

整体来说,在全球气候变暖的大背景下,鄱阳湖流域极端降水自1990s年代以来呈现出新的变化特征:流域降水出现明显的年代际波动以及主要极端降水指标呈上升趋势。受此影响,鄱阳湖流域的水文过程发生了明显变化,流域洪旱灾害交替发生,极端气候水文事件趋于增加。在未来全球变暖导致的区域气候持续变化影响下,这种态势是否会持续,对制定合理的流域灾害风险管理机制至关重要。从流域极端降水变化特征来看,今后研究中应注重对极端降水时频演变特征和规律的精细化研究。此外,深入了解流域洪涝灾害的复杂背景和产生机制十分重要。由于不同方法及模型对极端降水分析及预测的结果有所不同,如何提高评估预测的准确性仍是相关研究的重点。流域极端降水是造成洪旱灾害的主要原因,而ENSO事件是极端降水的重要驱动因子。就不同海区的海水异常来看,NINO 1 + 2区海表温度异常对鄱阳湖流域极端降水变化的影响最为显著,在今后气候变化的模拟预测中值得关注和进一步研究。

鄱阳湖流域是我国南方红壤区水土流失异常严重区,近年来在“山江湖”综合开发战略的影响下,生态恢复工程取得了骄人成绩,流域森林覆盖率上升,植被覆盖度增加。流域植被的变化除了受人类活动影响之外,气候变化的作用尤其突出。Qu等研究表明,在长江流域温度升高和降水增加对植被修复具有积极作用 [25]。然而,降水的极端化,也可能对生态修复的可持续性产生潜在风险 [26]。因此,在鄱阳湖流域降水出现新的变化特征以及极端降水指标呈整体上升趋势的背景下,积极开展流域植被变化对极端气候变化的响应,探究气候变化对生态恢复的反馈机制,对确保鄱阳湖流域乃至长江中下游地区的生态安全和可持续发展具有突出的现实意义。

基金项目

国家自然科学基金(42071028, 51822906),以及中央高校基本科研业务费专项资金资助(XDJK2019B074)。

参考文献