1. 选题背景

牧区环境压力。自上世纪80年代,内蒙古可利用草原发生不同程度的退化,退化面积于最开始约39%到90年代时达到50%,21世纪时高达90% [1]。同时,由于对牧区生态环境的特殊性和复杂性没有深度了解,相关人员在牧区部分政策的实施是借鉴农区的经验,不合理的政策导致了一定程度的草原退化 [2]。如位于内蒙古中部的锡林郭勒盟在2010年最新一次草原资源普查结果表明:全盟草原退化、沙化、盐渍化面积为15.6万Km2,占总面积72.2%,迫切需要更加重视草原生态保护 [3]。正镶白旗位于内蒙古锡林郭勒盟西南部,历史以来是水草丰美的优良牧场 [4]。由于自然灾害、草场不合理利用、人口增长等因素,严重影响了草原生态环境。通过监测数据表明:1990~2006年间,正镶白旗土地荒漠化面积从2819.11 Km2增加到3641.11 Km2,2006年该旗土地荒漠化面积占总土地面积的58.1%。同时,沙尘暴的频繁出现表明沙漠化的面积不断增加。根据锡林郭勒盟地区气象数据表明:90年代后期开始年沙尘暴日数逐渐增加,到2001年时年沙尘暴日数增加到10~15天间 [5]。

畜牧业发展压力。由于草原生态环境恶化,牧民的发展受到不同程度的限制。首先,草场退化导致生产性支出增加,为了缓解环境压力,当地政府实施禁牧、围封转移等政策后,牧民需要从外购买草料,导致增加了生产成本。其次,生产成本的增加使得牲畜数量下降,牧民收入也随之下降,部分牧民为了维持生活借贷款,甚至从个人借高利息贷款。当贷款期满时,自然灾害、市场价格变动等不确定因素又将会导致牧民陷入负债经营状况。例如,2014~2015年间,羊肉价格下行阶段,2014年1月羊肉价格是53.83元/公斤,2015年6月羊肉价格下跌到每公斤36元 [6]。同时,2015年内蒙古中西部地区发生旱灾,草场受旱灾面积达到27,760千公顷 [7]。2017年,部分学者在锡林郭勒盟范围进行实地调查,发现大多数牧民都陷入负债经营 [8]。

牧区的贫困压力。牧民生活压力在不断增加,解决牧区贫困问题是走可持续发展道路的关键。1994年,国务院实施“八七扶贫攻坚计划”,内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗和多伦县在国家级贫困县名单中;2012年国务院扶贫开发小组发布了592个国家扶贫开发重点旗县名单,锡林郭勒盟范围新增正镶白旗和苏尼特右旗两个纯牧旗县 [9]。2014年正镶白旗识别了3135户贫困户,贫困发生率为13.2%,全旗77个嘎查村有36个贫困嘎查村 [10]。

全球有畜牧业基础的草原主要有几个畜牧带,澳大利亚为最大的畜牧带,以丹麦、瑞典为代表的欧洲畜牧带,日本和中国代表亚洲畜牧带,但由于自然环境条件的差异世界各国甚至在一个国家畜牧业运行机制天壤差别 [11]。

国内外草场利用差距。国外畜牧业的人工种草发展较早,70年代,美国已有占全草场10%的人工种草牧场,前苏联人工种草占全草场的10.6%,澳洲的牧场80%是改良牧草 [12]。可见国外畜牧业主要以大牧场为主,在我国北方畜牧业,由于草原生态脆弱性,首先,保护草原生态的基础上有可持续发展的畜牧业 [13]。

2. 研究区概况

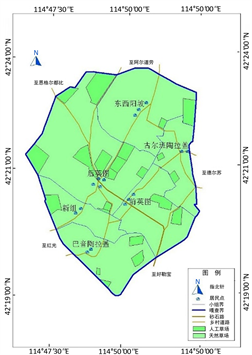

正镶白旗位于锡林郭勒盟西南部,地理坐标(E 114˚05'~E115˚37',N 42˚05'~N43˚15')。英图嘎查位于正镶白旗西南部,南北部为丘陵、中部为盆地,如图1所示。

Figure 1. Schematic diagram of the study area

图1. 研究区示意图

2.1. 自然环境

正镶白旗属于中温带半干旱大陆性气候,主要特征是:冬长夏短、寒冷、风大、降水集中。平均年气温1.9℃;年无霜期为112 d;年均风速4 m/s;年均降水量为363 mm;年均日照时数为3200 h。正镶白旗属于阴山紧缩山地东延部分,内蒙古高原的东南边缘,海拔高度为1200~1400 m,最高点为汗海日罕山,最低点为乌兰察布苏木的乌兰湖境内。总土地面积为6253 Km2。北半部为沙丘沙地,面积为2637 Km2占全旗总面积45%,南部为低山丘陵,面积为2786 Km2。中部为低山丘陵与沙地之间的一窄长的低丘地,面积为766.9 Km2。

英图嘎查位于旗所明安图镇西北26 Km处,东与明安图镇楚伦敖格旗嘎查相邻,西南与明安图镇乌兰格日勒嘎查为邻,北靠明安图镇乌宁巴图嘎查为界。全嘎查总面积57.7 Km2,其中:可利用草场面积51.7 Km2。英图嘎查气候属温带大陆性气候,年均气温为 2.7℃;年均降水量为363 mm;年均风速4 m/s:年均日照时数为3200 h;年无霜期为120 d。

2.2. 社会经济

正镶白旗属于纯牧业旗,辖3个苏木、2个镇,即明安图镇、星耀镇、伊和淖尔苏木、乌兰查布苏木、宝拉根陶海苏木。7个居委会,77个嘎查村。总人口7.2万人,其中;汉族50,728人,蒙古族21,312人;其他少数名族787人。牧业年度大小畜存栏头数55.7万头,同比增长0.17%。其中;大牲畜存栏头数11.6万头,同比增长1.05%。在大牲畜中,牛存栏头数11万头,同比增长0.09%。小畜存栏44.1万只,同比下降0.01%。总增头数21.8万头 [13] [14]。英图嘎查有在册牧户139户、292人,其中经营畜牧业的常住户有51户、121人,占在册户的37%、在册人口的41%,2019年牲畜总头数3451头(只),其中;大畜(如牛、马、骆驼) 922头,小畜(如绵羊、山羊) 3615只。

3. 英图嘎查草场利用方式的演变

根据英图嘎查统计资料及相关文献发现,自20世纪50年代至今该嘎查草场利用方式的演变过程大致可分为三个阶段:第一阶段为1958至1982年,第二阶段为1983至1996年,第三阶段为1997年至今。通过实地调研访谈所获得的第一手数据结合遥感影像数据及相关统计资料分析如下:

3.1. 20世纪50年代~80年代

1958~1982年。内蒙古自治区各地推行人民公社制度,到人民公社后期取消生产责任制鼓励定居并在牧区开垦草原进行农耕。英图嘎查在进行人民公社制度时期嘎查内分6个小组,以邻里关系和亲属关系组成牧业生产组,且每个组的牧户互相合作生产。该阶段主要以轮牧的方式利用草场,英图嘎查自1967年开始开垦,到1982年时候耕地面积为1967年时的6倍。

3.2. 20世纪80年代~90年代

1983~1996年。自1983年开始内蒙古自治区各地区相继开始实行“包畜到户”“牲畜作价归户”责任制,在牲畜承包到户之后继续草场承包到户的工作。而英图嘎查1983~1996年间虽进行了牲畜承包到户政策却并未准确划分草场到户,通过实地调查英图嘎查51户牧户了解到,1983年时每户(61户256人)平均分到5~15头牛,20~75只羊,并且共同利用所有草场。

3.3. 20世纪90年代至今

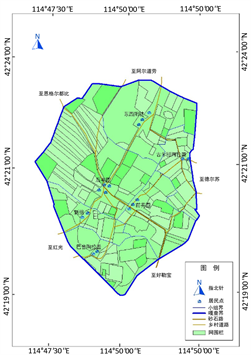

1997年至今。自1996年内蒙古自治区颁发《进一步落实完善草原“双权一制”的规定》138 号文件后,推行以“双权一制”为核心内容“第二轮改革”。英图嘎查于1997年开始将嘎查内全部草场在进行测定产草量、载畜量的基础上划分到户。草场承包到户之后牧民使用围栏圈住所划分到的草场,自此彻底进入单户经营状态。该阶段草场利用情况如图2所示,可以发现,较为之前草场变的更加细碎化。

Figure 2. Pasture utilization in Yingtu Gacha from 1996 to 2003

图2. 英图嘎查1996~2003年草场利用图

在此期间英图嘎查进行人工种草,总面积达10,197亩,占全嘎查可利用草场的13%。各小组内种草情况如图3所示,后英图为6572亩,前英图为965亩,三座山为300亩,新组为300亩,地房子为959亩,东西阳坡为1106亩。

Figure 3. Sketch of jobs in Gacha in 1996 to 1998

图3. 英图嘎查1996~1998年间工种草图

4. 英图嘎查草场利用方式演变的效应分析

4.1. 数据来源及研究方法

通过英图嘎查统计资料获得1970~2019年近50年间人口数、牲畜头数以及耕地面积的逐年数据,详见表1。本文选取英图嘎查1985年、1995年、2005年以及2015年7月中旬到9月初的遥感影像数据,其中1985~2005年选取Landsat5,2015年选取Landsat8,分辨率为30 m、各期遥感影像质量完好,详见表2。本文主要运用趋势分析法、比较分析法以及植被覆盖度计算。

Table 1. Statistical data of Yingtu Gacha

表1. 英图嘎查相关统计数据

Table 2. Remote sensing data of vegetation coverage in Intugacha

表2. 英图嘎查植被覆盖度遥感数据

4.2. 生态效应

在实地调查中牧户对英图嘎查草场内牧草种类数量日趋减少的问题表示担忧。牧民表示,20世纪90年代前后至21世纪初牧草种类数量基本保持在20类以上,但从2010后牧草种类的数量已经减少到10类以下,见表3。并且表示人工种植的草场内牧草种类最为单一,相邻的围栏内牧草种类也是大不相同。

图4为英图嘎查当地牧民所拍摄人工种植草场图片(左边为天然草场,右边为人工种植草场),可以发现人工种植草场内基本程枯死状态且基本已无法利用。

Figure 4. Yingtu Gacha artificial planted grassland (Photo: July 25, 2012)

图4. 英图嘎查人工种植草场(拍摄时间:2012年7月25日)

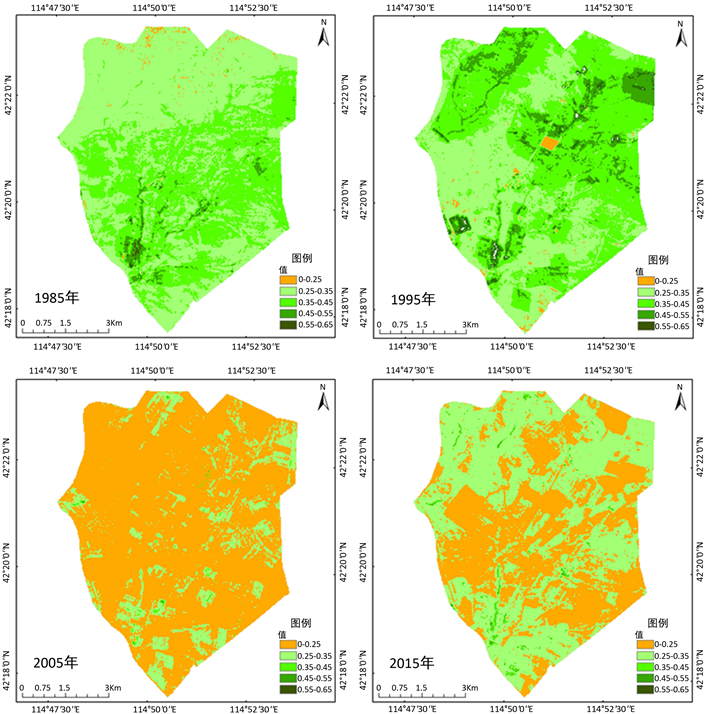

NDVI也称为标准差异植被指数,是众多植被指数中的一种,是重要遥感参数。NDVI的值域在−1至1之间,NDVI为正值时,表示有植被覆盖,且植被覆盖度越大,NDVI值越大,非植被区的沙漠、裸地及水体的NDVI值很低或为负值,一般认为其值小于0.1时植被已经很稀少。在典型草原牧区植被覆盖对水分涵养起着至关重要的作用,枯草层作为草原生态系统的“保护层”,既能透水透气、吸收冰雪融水和雨水,又能使水分不易被蒸发掉,有效保护土壤水分、养分,保持土壤的适宜温度。英图嘎查1985年、1995年、2005年以及2015年的植被覆盖度变化分析结果如图5所示,可以发现在1985年、1995年时嘎查内植被覆盖度较高,而在2005年、2015年时植被覆盖度非常低,其0~0.25之间覆盖度占98.5%和48.5%。英图嘎查也正是自1996年以后彻底划分草场到户的,由此可见草场的细碎化对草场植被覆盖度有着至关重要的影响度。

实地调查结果也进一步证明了前言所述。英图嘎查牧民在20世纪90年代时丰水年打草量基本在270斤/亩,即使在旱年也能有150斤/亩的打草量。而2010年之后即使在丰水年也只有180斤/亩的打草量,如图6所示。遇上旱年就没有草可打,就需要购买大量的干草以备过冬,而这也提高了牧民生产成本。面对着草场荒漠化的困境,牧民贷款放牧也已是常态。

Figure 5. Change of vegetation coverage in Yingtu Gacha from 1985 to 2015

图5. 英图嘎查1985~2015年植被覆盖度变化

Figure 6. Yield change of Yingtu Gacha

图6. 英图嘎查草产量变化情况

4.3. 社会效应

1983~2019年间,英图嘎查贫困户的数量先是呈上升趋势,再呈下降趋势。该嘎查贫困户数量变化大致可分为三个阶段,第一阶段为1983~2000年,第二阶段为2000~2009年,第三阶段为2009~2019年。

1983~2000年间,该嘎查进行牲畜承包到户以后贫困户从0户增加到20户,占总户数的25%;其原因主要是由于部分人在人民公社时期的职务是大队司机、厨师以及务农人员,而这些人牲畜承包到户以后,因经营畜牧业经验不足、劳动力不足等原因成为贫困户。其次,1997年“第二轮改革”后,部分牧民为了围封自己划分到的草场,花大量资金购买网围栏导致部分陷入贫困。多数牧民表示,那时候大部分牧民的房子、棚圈都是土坯,而每年夏季为了维修土坯房和棚圈,秋季还要忙着打草,所以就没有时间去放牧,也没有时间看管草场,所以不得不花大量的钱购买网围栏。2000~2009年间,英图嘎查贫困户从20户增加到44户,占总户数的44%;其原因是,该嘎查2002年开始实施“以草定蓄”政策后,部分牧户划分的草场面积小,所以不得不减少牲畜数量,因此导致收入减少。与此同时2000年开始的连年干旱,逼得牧民不得不从外购买草料,由此导致陷入贫困。2006年实施以“围封转移”核心的春季“休牧”政策之后,“休牧”补贴远远不够圈养牲畜30天的花费,再加上春季3~5月是牧民的牲畜数量最多的时期,部分牧民也因此陷入负债经营状态,甚至有些牧民放弃畜牧业选择外出务工。2009~2019年间,英图嘎查贫困户从44户减少到0户;其原因是,2010~2013年间,内蒙古牧区活畜市场价格持续大幅上涨,因此牧民借此机会增加了收入。2014年正镶白旗被列入为国家贫困县名单中,因此英图嘎查开始落实精准扶贫精准脱贫基本方略。2014年,该嘎查有27户贫困户,通过落实脱贫攻坚任务2019年底全嘎查27户贫困户全部脱贫。

英图嘎查牲畜总头数在2000年时为最高,达到15871头,其中牛和马占总头数的30%、绵羊和山羊占总头数70%。2011年总头数下降到5516,其中牛和马占总头数的43%、绵羊和山羊占总头数57%,如图7所示。20世纪90年代开始牲畜数量一直呈上升趋势;其原因是,牧民为了发展畜牧业开始尝试从外地承包牲畜、人工种草增加草产量等等因素使牲畜数量增加。2000~2011年时牲畜总头数下降到之前的1/3;其原因是,首先草场被划分到户以后,产生草畜矛盾,牧民开始减牲畜数量,并且由于人工种草的草场3~5年后质量和产量便会下降,因此导致牲畜数量下降。随着草场退化以及到2002年实施“以草定蓄、草畜平衡”和春季“休牧”政策,牧民经营成本不断上升,而牲畜数量也在不断减少。

Figure 7. Change of total number of livestock in Gacha from 1970 to 2019

图7. 英图嘎查1970~2019年间牲畜总头数变化情况

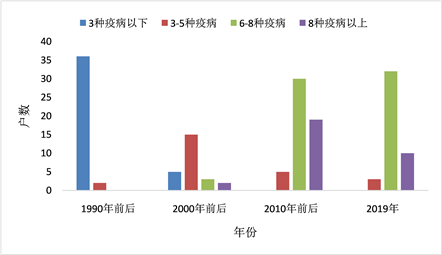

通过实地调查还发现,在不同年代牲畜所得疫病种类数量也有所不同,如图8所示。2000年以前牲畜疫病种类数量基本不超过3种,2000年之间牲畜疫病种类数量也基本控制在3~5种,但在2010年之后牲畜疫病种类数量快速增加,高达8种以上。

Figure 8. Change of species and quantity of livestock epidemics in Gacha

图8. 英图嘎查牲畜疫病种类数量变化情况

4.4. 经济效应

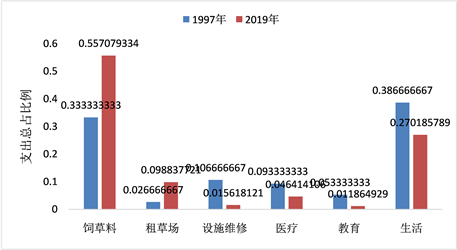

通过入户访谈了解到,该嘎查牧户支出情况(主要1997年和2019年支出)变化如下。从图9中可以看出,牧户畜牧业支出明显提升,其中饲草料支出从33%提升到56%;其原因,首先是该嘎查把草场划分到户以后牧户一年内牛羊圈养时期增长。其次牧草质量和产量的下降原因,不得不从外地购买饲料和牧草。租凭草场支出从3%提升到10%;其原因是,草场划分到户以后,一部分牧户因为家庭人口少所以分到的草场面积小,然而出组草场选择外出务工促使草场流转。基础设施支出从11%下降到2%;其原因是,1997年草场划分到户以后,牧民开始购买大量的网围栏围封自己的草场。随着草原生态环境恶化和单户经营牧民购买饲草料、修建基础设施、交通工具等生产性投人成倍增加。

Figure 9. Comparison of the proportion of average annual household in total expenditure

图9. 户均年均占总支出比例对比图

5. 结论

对内蒙古典型草原退化的原因部分学者认为,牲畜数量一直大大超出了天然草地的承载能力,冬牲畜数量与天然草地饲草生产的季节特点不协调、草地资源的不合理利用;其次,该区近年来的气候变化、加剧了该区草原的退化过程 [15]。

综上所述,正镶白旗英图嘎查草场利用制度改革基本上与内蒙古牧区草场利用制度改革同步,嘎查草场从共同利用制度转变为按个人承包草场产权制度,从而牧民有固定的草场范围内放牧。本文通过英图嘎查2000年前后不同放牧方式对比得出:1) 草畜双承包以后,因草场细碎化导致草场退化、草原生态破坏程度日益严重,牧草质量及产量持续下降,2) 草畜双承包以后由于恢复草原生态的制度政策,加剧了牧民的生产成本,从而导致牧民趋于贫困。3) 牧民由于生产成本的增加使得越来越多的牧民选择外出务工,不再从事畜牧业。4) 在草场生态环境恶化的前提下,牲畜数量在不断减少,牲畜疫病种类数量却在增多。