1. 引言

少数民族典籍是中国多元文化中璀璨的一部分,代表着中国多民族在统一文化中发展的文化、文学经典、法律文献、口头神话等。同时民族典籍也是关于少数民族的典籍,它区别于汉族典籍,代表了每一个少数民族自己独特的历史变迁。中国各少数民族拥有许多优秀典籍,具有很高的文物价值、文学价值和文化价值。民族典籍翻译具有文学翻译和文化传递的功能,既是一种文学外交,也能促进民族团结,边疆稳定和国内各民族和谐相处 [1]。

虽然少数民族典籍翻译起步较晚,译作数量较少。但是同中国典籍英译一样,大致可以分为三类:思想与宗教类典籍,如《福乐智慧》、《萨迦格言》等;文化类多模态典籍,包括史诗、神话、歌剧、传说、歌曲等,如《玛纳斯》、《布洛陀》、《北路壮剧》、《阿诗玛》等等;现实类典籍,包括法律著作、医药典籍、经济类著作等,如《新疆图志》、傣族古籍《叭真及其后代的历史散记》、《蒙古秘史》等。

目前纳入《国家珍贵古籍名录》的少数民族古籍多达1000余册,然而,依据魏清光与曾路(2016)的统计数据,新中国成立至2012年,少数民族文学作品中,约有10部中短篇小说和9部少数民族典籍被译介到国外,其中,被译介最多的是柯尔克孜族史诗《玛纳斯》,而《玛纳斯》的简介也是国内最早的研究少数民族典籍翻译的研究文章 [2]。我国少数民族地区交通、经济、文化相对落后,各民族之间语言各不相同,流通性和普及性都不及汉语。很多少数民族典籍的外译涉及少数民族语言、汉语和目标语这三种语言的转换。在翻译过程中,很有可能导致语意或文化层面上的缺失。有些少数民族典籍直接由外国汉学家进行翻译,也会因为意识形态和政治目的不同,而造成有意误译。因此少数民族典籍的译介既需要注重民族语言与汉语之间的语内翻译,也要强调语际翻译。

少数民族典籍翻译的难点既在于原文本语言的流通性和普及性差,也在于少数民族多数聚居在边疆地带,因此研究并进行少数民族典籍的机构或学校大多在一带一路沿线省份。笔者将新中国成立70年以来少数民族典籍翻译划分为三个阶段,即静默阶段(1949~1962年)、起步阶段(1962~1992年)、全面发展阶段(1992~2019年以后)。本文旨在对民族典籍翻译全面发展时期的高影响力作者和主要发文机构进行定量分析,并从高被引文献,高频关键词的角度对这些论文进行定性分析。以期梳理出清晰的脉络,判断少数民族典籍的研究热点和所遇困难,以及目前的不足,从而更好地推动少数民族典籍的译介工作。

2. 可视化分析和研究设计

Citespace是美国陈超美博士开发的可视化软件,该软件根据节点类型可以生成多种可视化图谱,利用大数据进行整理和分析。Citespace软件最早开发于2004年,在实际应用中科学有效又简单易用,在国内外信息科学领域得到了广泛的运用 [3]。

本文采用Citespace对1992~2019年CNKI的论文进行可视化分析,旨在回答下列三个问题:1) 少数民族典籍翻译研究的热点与趋势是什么?2) 少数民族典籍翻译的高影响作者是怎样分布的?3) 少数民族典籍翻译存在的主要问题是什么?

为回答上述三个问题,本文采用定量和定性分析相结合的研究方法,具体设计过程如下:1) 数据来源为中国知网,在高级搜索中检索主题为“民族典籍”,并含翻译“精确”,获得183篇文章。因本文旨在研究关于民族典籍的问题,故手动删除“典籍翻译”、“文化典籍”等涉及汉族典籍的文章。并手动删除其他国家少数民族典籍翻译和会议导读等,共获得文章153篇,导出可被Citespace识别的Refworks的参考文献。2) 考虑到大部分关于民族典籍翻译的论文多数以典籍名称为标题,故“民族典籍”四字的关联度不高,因此第二组数据则是在高级搜索中检索“少数民族”,并含“翻译”,获得1924篇文章,其中包含少数民族法庭翻译,口传文学翻译,音乐阐释翻译,各类史诗、文学作品、法律文献等典籍,手动删除中国汉族典籍及外国典籍的少数民族语言翻译、少数民族旅游地名或公交路线翻译等论文,少数民族大学英语翻译教学等文章,获得1216篇文章。3) 将两组数据全部通过CiteSpace进行转换,获得1409项摘要数据。删除92年以前的零散数据,共得1340篇数据。4) 将这1340项摘要数据进行可视化分析。5) 高级搜索中检索主题为“民族”并含“翻译”,或者关键词为“史诗”并含翻译,且将文献来源先定位CSSCI来源的翻译类与民族类的45个期刊,得到665篇文章,而手动删除外译少数民族语言、民族地名人名翻译、民族语言座谈会综述等论文之后,仅余192篇文章。由于CSSCI文章都包含在第二组数据中心,且数据较少,无法成图,因此本文只做综合参考使用,不再另外进行可视化分析。

3. 静默阶段(1949~1962年)

中国少数民族典籍翻译一开始是由外国汉学家主导,译者由于政治目的和宗教目的,以及对少数民族文化及语言的不了解,导致译本往往有多处错译和误读,比如1964年亚瑟·韦利译本《蒙古秘史》(The Secret History of The Mongols)删除了98节。这样的被迫“走出去”并不利于少数民族文化的传播。据统计,戴乃迭和杨宪益夫妇是国内最早进行少数民族典籍外译工作的翻译家。1957年戴乃迭独立完成云南叙事史诗《阿诗玛》的翻译,而1963年又与杨宪益一起完成了壮族舞台剧《刘三姐》的翻译。两个译本的前言都明确说明译本是根据汉译本进行整理和翻译。因此也缺少了对其少数民族语的原文和其副文本缺少详细的梳理。少数民族典籍的翻译是翻译学和民族学的有机结合;就民族学的角度而言可以从民族志、原文的语言史的历时发展进行研究。大部分少数民族典籍的翻译都是口头叙述的音乐或史诗,翻译过程为民族语言-汉语-外语,因此往往需要从少数民族译者出发,基于民族学来解读原文的发展变化。研究切口较小,难度也较大。从翻译学的角度可以从翻译理论和翻译批评的角度出发。然而中国的翻译理论起步较晚,且少数民族典籍在汉族典籍的映衬下也往往处于边缘地带。对少数民族这一“他者”多样性的不了解使得译者在两种文字中穿越非常艰难 [4]。新中国成立后少数民族典籍的研究工作依旧以保护和修复为主,1949年~1962年属于积淀准备阶段。戴乃迭夫妇打开少数民族典籍翻译的新局面之后,少数民族典籍翻译和研究开始慢慢积蓄力量 [5]。中国的民族学家及翻译家在学习外国译者的译文基础上,也积极结合民族志的方法,收集整理少数民族典籍,为接下来的萌芽做准备。

4. 起步阶段(1962~1992年)

中国知网上能搜索到的第一篇关于少数民族文化作品翻译的研究文章是1962年出版在《人民音乐》上的《关于少数民族歌词的记录和翻译》。少数民族歌曲虽然不是严格意义上的典籍,但是少数民族诗歌是少数民族典籍的重要组成部分。作者简其华在文章后半部还提出了关于少数民族诗歌翻译的意见,为之后的译者提供了借鉴和实践指导。文中指出要忠实原作,并且需要细致谨慎,拿不准词意的时候需要反复核对,确保没有漏译和误译。另外少数民族诗歌与汉族诗歌既有共同点,也有自身的特点。少数民族诗歌韵律丰富多变,不同的民族押韵的方式不尽相同,且韵律格式也没有统一,翻译的时候要尽量保持原文的韵律和格式。而继简其华的文章之后,1979年云南人民出版社出版了《彝族民间史诗·梅葛》,由云南省民族民间文学楚雄调查队进收集翻译和整理。梅葛为彝族“调子”,分创世、造物、婚事和恋歌、丧葬四部,是比较完善的少数民族音乐典籍。由此可看出少数民族典籍翻译的难点之一在于对民族典籍的收集和修复;1980年赵志辉在《学习与探索》上发表《满族翻译家达海与满文》,达海受命于皇太极,改进满文,在蒙文基础上加以圈点,形成新满文。然而受当时译本最早进行政治因素影响,为了向满人传播汉文化,达海的译作均为汉族典籍。这篇文章是在知网中发现的第一篇关于少数民族翻译家的访谈;而第一个真正意义上涉及少数民族典籍翻译研究的文章出现在1981年,余宏模在《贵州民族学院学报》发表了《贵州彝文典籍翻译工作的历史和现状》。

1985年民族语言翻译委员会在北京成立,同年又创办了学术期刊《民族译坛》,即后期的《民族译论》,是我国民族语言翻译领域第一个国家级学术期刊 [6]。1990年代起,中国的少数民族翻译开始崭露头角,中央民族学院出版了《中国民族语言学史》,从语言学的角度分析了中国五种少数民族语言。马学良于1992年为此做序,认为其填补了民族语言学史的空白,且对民族语言科学的发展极为有益。可见自1992年起,国内对少数民族语言有了较为全面的了解,因此少数民族典籍的翻译研究也正式拉开序幕。

5. 发展阶段(1992~2019年以后)

5.1. 发文量统计分析

本文有三组数据,综合为1340项文章。对发文量进行统计时发现,而最早的一篇关于少数民族典籍翻译研究的CSSC出现于1984年。侬易天发表于广西民族学院学报(哲学社会科学版)的《从翻译整理看壮族长诗,<七姑>》,文中指出翻译工作者在翻译整理的过程中忽视了民间口传文学的特点,将壮族勒脚歌的形式改成了七言四句形式的山歌;且在内容上将原文歌颂自由爱情、反对包办婚姻的主旨改为反对阶级强权,勇敢进行阶级斗争的主题。然而这篇文章并没有涉及到对《七姑》的外译。然而发文量和引用量最大的前五片CSSCI文章都在两千年以后出现,最早进行典籍翻译研究的博士论文发表于1992年,且1992年马学良为《中国民族语言学史》做序,标志国内对少数民族语言有较全面的认识,也拉开了全面推动少数民族典籍“走出去”的序幕。因此本文将1992年之后定义为少数民族典籍翻译的发展阶段。

本文采取了定量研究与定性研究结合的方式对这一阶段进行分析:定量研究是社会学常用的研究方法,旨在对所考察对象的数量特征、数量关系和数量变化进行分析,在此基础上掌握其量的属性,进而形成对考察对象的具体认识(王洪涛,2017: 35)。详情见图1:

Figure 1. Line chart of papers’ quantity regarding ethnic classics from 1992 to 2019

图1. 少数民族典籍1992~2019年发文量折线图

可从发文量折线表中看出,关于少数民族典籍翻译自2002年开始上升,2006年后开始有较大幅度地拔高,首次突破单位数,达到了24篇;2014年和2017年分别都位于高峰状态,2014年发文量达到109篇,2017年则达到了287篇;而2018年的发文量又有所回落,回到了160篇。

因此可以看出2006年,2014年和2017年出现了民族典籍翻译的重要节点。首先是2006年,其开创工作主要由王宏印、邢力和李宁完成 [5]。本次数据记载的2006年发表的关于少数民族典籍翻译的文章共有26篇,其中王宏印教授署名的文章有两篇,一篇李宁与王宏印于5月份发表在《民族文学研究》上的《<福乐智慧>英译本特点评析》,另一篇则是同年11月,王宏印、邢力发表在《中国翻译》上的《追寻远逝的草原记忆:<蒙古秘史>的复原、转译及传播研究》。后一篇文章详细梳理了《蒙古秘史》的汉译、蒙译和英译,阐述了《蒙古秘史》翻译研究的学术价值和发展前景,并且提出正在建设的中国翻译学应该包含翻译史、翻译理论和典籍翻译三个方面,其中在典籍翻译这一方面中,民族典籍翻译也应是其重要的构成部分。在此之前,王宏印的主要研究方向是中国传统典籍的外译,如《诗经》、《红楼梦》等,唐超(2017)认为,王宏印教授的研究专项在一定程度上带动了“民族典籍翻译的转向。”

自2006年之后,关于少数民族典籍翻译的文章一直呈上升趋势,截至2017年获得国家社会科学基金立项的课题有53项,基金分布如图,可以看出民族典籍的翻译和研究势头良好,发展迅猛。结合第三组数据来看,在CSSCI来源期刊上发文量最高的作者为王宏印与王治国。王治国师从王宏印教授,且于2012~2014年分别结项教育部人文社科研究青年项目:活形态民族史诗《格萨尔》翻译与传播研究;国家出版基金《中华民族典籍翻译项目》子项目,《藏族文学翻译研究》;中国博士后基金项目:媒介文化视域下《格萨尔传播研究》。详情见图2:

同样CSSCI检索中下载量最高和被引最高的文章均在2006年~2017年,可见同上文图示一样,少数民族典籍子2006年开始蓬勃发展,主要原因和2006年5月国务院公布第一批国家级非物质文化目录息息相关,这一批非物质文化目录中有31项民间文学,因此关于民族典籍“走出去”的研究不断获得国家社科基金和教育部人文社科基金支持。除此之外,唐超(2017)也指出,2006年教育部批准在三家高校试办翻译本科专业,次年国务院学位委员会批准设置翻译硕士专业学位,翻译学科的建立为少数民族典籍翻译提供了强大的人才储备。同样国内翻译专业也借此得到蓬勃过发展。

然而2018年发文量开始有所回落,王宏印曾指出国内的学术成果评估不包括论文集,只算单篇论文,贬低专著忽视教材,中国文化典籍翻译研究会的会刊还在如期出版,但已然是惨淡经营了 [7]。且国家社会科学基金会负责人大部分来自高校,说明少数民族典籍的翻译主力军来源于高校老师,缺少社会机构和其他部门的参与。详情见表1:

Table 1. Top 8 CSSCI papers with high citation frequency

表1. 高被引CSSCI论文前八名名单

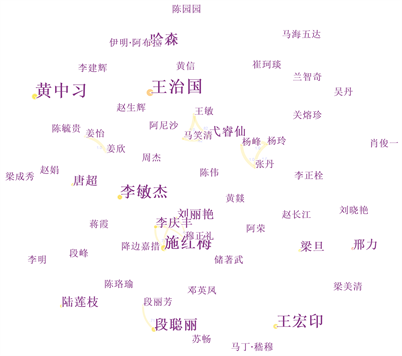

5.2. 高产作者分布

使用citespace对选择的1340篇文章进行可视化分析,在分析之前,先对参数进行共性设置,时间分区为1992年~2019年,时间切片为1年,术语资源为标题、摘要、作者关键词和关键词扩展,连接强度算法为默认的Cosine,视觉可视化效果为静态。再对具体参数进行个性设置,设置节点类型为作者,Pruning算法为最小生成树,其他参数采用默认设置,得到图3:

Figure 3. Distribution of prolific authors in the translation of ethnic classics from 1992 to 2019

图3. 少数民族典籍翻译1992~2019年高产作者分布图

如表2所示,高产作者分布比较分散,没有形成明显聚类,引用量最大的作者列表及发文量如下:

Table 2. Frequency diagram of the number of papers in the translation of ethnic classics from 1992 to 2019 and authors

表2. 少数民族典籍翻译1992~2019年作者发文量频率图

沃夫指出社会学视角下的翻译研究应该分为三类:翻译主体社会学,翻译过程社会学和翻译文化产品社会学,按照沃夫的划分,将以上高发文量作者中的主要论文研究方向划分为三类:研究少数民族翻译家、研究少数民族典籍翻译译本以及跨文化翻译研究。得出表3:

Table 3. Research directions of authors with high frequency

表3. 高频作者研究方向整理图

无论从发文量还是被引频次,以上作者均为国内典籍翻译的核心人物。其中广东金融大学外语学院的院长黄中习师承汪榕培教授;南开大学的王宏印教授则带领了刑力、王治国等人主要进行蒙古族典籍的翻译;李正栓教授专注于藏族格言诗的翻译研究;少数民族作者在本次数据中只有哈森一位,哈森教授任中国民族语文翻译局业务处副译审,主要论文研究方向为汉蒙双向翻译研究。

从高产作者的研究方向来看,主要可以划分为两种:1) 对典籍已有的汉语或英语作品进行研究分析;2) 民族志视角下对译者的研究。然而从社会翻译学的角度来看,典籍翻译大部分集中于翻译产品的研究,而缺少了对翻译过程社会学的研究以及翻译主体的研究。大部分研究是基于少数民族典籍的英译版进行的,而之前的汉译版乃至原文本并没有做过多的研究。赫曼斯曾经多次提出,翻译研究不能仅仅限于目标语系统(Hermans in Schaffiner, 1999: 53),美国马萨诸塞大学的Maria Tymoczko教授也曾在论文中指出翻译的定义和概念需要进行重新思考,不能再以欧美国家为中心,需要关注并研究世界各国的翻译话语和翻译传统。而目前从国内对于少数民族典籍的发文量分析来看,少数民族典籍的来源,修复和保存这一块依旧还有很大的空白之处。另外大部分少数民族典籍的翻译依旧集中在史诗当中,很多珍贵的口传文学、歌曲、医药典籍等尚有很多未开发的领域。

国内王宏印教授曾提出《蒙古秘史》包含大量的社会变迁史、文化风俗史、宗教信仰史、审美精神史以及多种少数民族语言、风俗、故事、诗歌等重要史料,其翻译研究涉及民族学、文献学、翻译学、语言学等等,是当之无愧的跨学科研究 [8]。同样李正栓教授(2016)也指出,藏族译者塔尔库翻译的《萨迦格言》,虽然对其在英语世界的传播起到了推动作用,但是塔尔库译《萨迦格言》的政治目的和宗教目的也大于文学目的 [9]。

因此少数民族典籍翻译还有很大一片空白,对少数民族典籍进行跨学科的翻译研究及对译者的翻译过程进行研究依旧大有可为。且少数民族典籍翻译也是一种高度社会化的活动,对其的翻译也应该具有语言之外的属性,摆脱语言的桎梏,才有可能客观全面地认识文化、政治、资本、权力等与翻译的互动模式 [10]。目前有学者已经开始使用民族志的研究方法,建立在田地野外中基础下,第一手观察和参与之上的关于少数民族译者翻译过程的描述,是少数民族典籍外译和人类学的跨学科研究。更有学者通过民族志诗学对非洲大陆的口传文学和史诗故事进行去中心化研究,明确反对欧洲传统中心论,主张保留原来史诗的格式和口头表演的力量 [11]。这一点非常值得少数民族典籍翻译借鉴。少数民族典籍翻译研究具有非常强的跨学科性,与其他学科进行结合研究,依旧有很大的空白和空间。

5.3. 高频关键词

词频指在所分析文档中词语出现的次数,在Citespace中可以按照学科领域建立词频词典,从而对科学家的活动作出定量分析。词频分析法则是运用分析文档中出现的关键词的频次数量确定学科领域的研究热点以及前沿动态 [12]。Citespace还可以罗列出高频词的中介中心性,中介中心性指的是一个节点担任其他两个节点之间最短路的桥梁的次数,一个节点充当的中介次数越高,它的中介中心性就越大 [13]。因此对本文的数据采用词频分析法确认兼备高频词和最大中介中心性的词,即是少数民族典籍的研究热点。

对关键词知识图谱进行参数设置:节点类型设定为关键词(keyword),Pruning算法不勾选,Term Source全部勾选,其他参数不做修改,全部采用默认,获得图4和表4。

从高频词聚类图谱可以看出,关键词聚类值(modularity Q)为0.6256,剪影度(mean silhouette)为0.4173,说明聚类值是可信服的,剪影度略低,说明聚类内节点主题关联度低,研究方向比较分散。考虑到少数民族典籍涵盖面较广,跨学科性极强,且种类繁多,此剪影度应该具有可信度,下面结合高频关键词图谱和列表对部分重要关键词进行解读。

Figure 4. Clustering map of keyword co-occurrence network

图4. 关键词共现网络聚类图谱

Table 4. List of keywords with high frequency

表4. 高频关键词列表

由于本文用于数据分析的文献全部是围绕少数民族典籍进行,因此高频关键词排名第一的是“翻译”(142次),中介中心性为0.42,第二就是“翻译策略”(59次),紧跟其后的为“少数民族”(53次)。说明大部分关于少数民族典籍翻译的研究都是从已有的译本着手,对其翻译策略进行研究。“英译”(46次)表示大部分少数民族典籍“走出去”的国家属于欧美地区,英语为主要用语。紧跟其后的是“民族语文翻译”(18),民族语文翻译局是唯一的国家级语文翻译机构,出版刊物有《民族翻译》。比较高频次出现的民族和地区分别是“布依族”(7次),“彝族”(7次),“新疆”(6次),“维吾尔族”(3次),“壮族”(3次),“西北少数民族”(3次)以及“蒙古族”(3次)。说明国内少数民族典籍翻译的热点集中于这几个民族:布依族典籍有丧葬古歌《古谢经》,医药典籍,啰嗨民歌以及《摩经》等等,可供研究的古籍种类较多;彝族典籍翻译研究主要集中在其经典叙事长诗《阿诗玛》上,代表人物有曲靖师范大学的黄琼英,她主持了国家哲学社会科学基金项目“彝族叙事民诗《阿诗玛》的跨民族翻译与传播研究”;新疆和维吾尔族的典籍翻译研究主要集中在叙事长诗《福乐智慧》,代表人物为王宏印、李宁;壮族典籍翻译研究热点则为壮族嘹歌和壮族创世史诗《布洛陀》的翻译;西北少数民族和蒙古族的研究方向则是《蒙古秘史》,其中刑力主持的国家社科基金项目“蒙古秘史的多位翻译研究——民族典籍的复原、转译和传播”起到了主导的作用。

在Citespace中,突变词检测(Burst Detection)表示一个变量的值在短期内有很大变化,而这种突变信息则被视为一种可以度量更深层次变化的手段。Citespace中的突变词用于两种变量:1) 施引文献所的单词或短语的频次;2) 被引文献所得到的引文频次。陈超美博士团队设计了Citespace的突变词检测功能,该功能可以计算并提取词频突变的焦点词,从而这些新兴的焦点词可以揭示学科的前沿 [14]。

因为中国知网没有公开引用数据,所以本文对高频关键词进行突变分析,将分析数据导入citespace,节点设为keyword,运行Citespace后点击burstness,即可得出7个突变词,结果如图5所示:

Figure 5. Summary chart of terms with burstness

图5. 突变术语整理表

图中的深色线段反映了关键词突变的时间段,这7个突变关键词代表了不同时期少数民族典籍翻译前沿领域的变化。其中关键词翻译的突变强度最大,1992年第一次出现在相关文献中,2003~2011年大量涌现,说明对少数民族典籍的研究工作从原来的修复补充,到后期的英译再到最后有意识的译介到更多非英语国家,已经完成了这一过程。突变词持续时间最长的是布依族,从1997年~2010年大量且长期地涌现,说明布依族的典籍种类丰富,数量繁多,可供研究的素材比较多。而从目前的7个突变关键词来看,少数民族典籍的翻译还没有持续至今的研究热点。未来的研究热点可能依旧以特定民族典籍译本的定性分析为主。

从高频关键词中我们可以看到对于中国少数民族典籍的翻译依旧停留在对译本进行系统分析,定性分析是主流的翻译研究方法,尤其是跨学科研究依旧停留在使用西方的翻译理论对中国少数民族典籍译本进行概念移植和理论嫁接,而转换方法,发展中国自己的翻译理论和话语体系,进行理论延伸这样深层次的跨学科应用亟待突破(张威,2015, 106-118)。

6. 结论

本文通过数据整理、文献分析和文献计量法将新中国成立70年以来少数民族典籍翻译研究划分为三个阶段,即静默阶段(1949~1962年),起步阶段(1962~1992年)和全面发展阶段(1992年~2019年以后)。以CNKI收录的少数民族翻译文献为研究对象,使用Citesapce从文献计量学的角度,对少数民族典籍翻译的研究主体、研究热点、前沿趋势和存在问题进行了分析,得出结论如下:

1) 目前少数民族典籍翻译的研究主体依旧是高校工作人员或研究机构人员,很大程度上依赖国家基金的扶持和研究人员的兴趣,未能形成社会需求为导向的研究。

2) 高频词和突变关键词显示目前少数民族典籍翻译依旧是以特定译本的定性分析为主,数据分析较为欠缺,未来需要结合定量分析与定性分析,进行深层次的跨学科研究。

少数民族典籍的翻译研究依旧存有很大的空白,比如对于翻译主体的研究,翻译成果的接受度研究,以及在已有的翻译理论上,通过少数民族典籍的翻译,发展中国自己的译论,填补中国历史文化,包括通过社会学、语言学、民族学等学科对少数民族典籍的译作、译者进行跨学科的研究和比较分析,这些领域都大有可为。

另外本文也存在一些不足,文章旨在分析我国少数民族典籍翻译70年,然而部分论文的命名中并不含“少数民族典籍”或“翻译”等关键词,且文章并没有囊括国内学者发表在国际期刊上的数据,因此数据分析难免不全,做出的结论也有一定的局限性。这些将会在后续研究中进一步完善,扩大数据来源,包括国际期刊和专著等,通过横纵向对比以进一步分析少数民族典籍翻译的热点和趋势。