1. 引言

“产出导向法”(Production-Oriented Approach,简称POA)是文秋芳教授于2014年提出的英语教学理论,正式提出以来获得了学界广泛的关注。中国知网显示,截止2021年7月31日,以“产出导向法”为主题的学术论文共有958篇,包括综述论文15篇,其中1篇综述论文发表于CSSCI核心期刊,可见表1。

Table 1. Classification of summaries of POA

表1. “产出导向法”综述论文分类

综上,以“产出导向法”为主题的学术研究成果有很多,综述论文也有不少,但是仅1篇综述论文发表于核心期刊,且该论文是将“产出导向法”与“任务型教学法”进行对比述评,并非专门针对“产出导向法”进行综述,可见现有综述论文未能真实有效地将“产出导向法”呈现在大众面前,因此有必要对“产出导向法”进行更系统的综述。本文将借用知网(CNKI)数据库,对“产出导向法”的研究成果进行更全面的梳理,拟解决三个问题:

1) 考察“产出导向法”的学术关注度,即近年来“产出导向法”的学界研究现状;

2) 分析“产出导向法”的学术影响力,即“产出导向法”理论对学界产生何种影响;

3) 总结“产出导向法”研究热点,从而预测学界未来的研究趋势。

2. “产出导向法”学术关注度

“产出法导向法”的学术关注度可以通过学界针对该理论发表的研究来窥视,既包括研究发表的数量、趋势,也包括刊登相关研究期刊的分布,本文将对这两点分别进行阐释。

2.1. 研究发表趋势

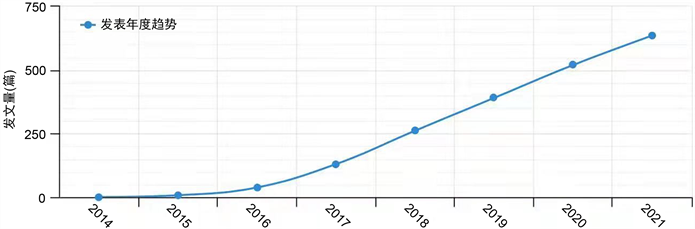

“产出导向法”研究发表数量在检索时知网会给出直接的数据,我们可基于数据直接绘制表格加以分析;至于发表趋势可以通过发文曲线图得到更直观的体现。我们以知网文献总库为数据来源,借助知网可视化技术,对所有以“产出导向法”为主题的文献进行统计,得出发文曲线图并加以分析。

本文在CNKI高级检索中设置“主题:产出导向法”,“时间范围2014年10月至今”进行检索,检索结果显示:截止2021年7月31日,中国知网总库中“产出导向法”相关研究共计1562条,其中学术期刊958篇,学位论文151篇(硕士论文149篇,博士论文2篇),会议19篇(国内会议15篇,国际会议4篇),学术辑刊29篇,特色期刊405篇(可见表2)。总体发文趋势可见图1。

Table 2. Data of literature of POA

表2. “产出导向法”相关研究数据

Figure 1. Trend of publishing of literature of POA

图1. “产出导向法”研究成果发表趋势图

表2显示,“产出导向法”自提出以来,吸引了学界广泛的关注,有大量以之为主题的论文发表于学术期刊,学术辑刊以及特色期刊,而且有许多硕、博士生以“产出导向法”作为学位论文的选题,绝大多数为硕士论文,极少部分为博士论文;此外还有不少以“产出导向法”为主题的大型学术会议,多以国内会议为主。图1显示,“产出导向法”的研究自2014年以来,发文量呈现逐年上升趋势。在2014~2016年间,发文量比较平稳,但3年总发文量不足50篇。2017年发文量一跃达到131篇,之后更是节节攀升,其中2020年一年便发表超过500篇,根据知网预测,2021年发文量将达到636篇。

综上所述,从“产出导向法”发文的数量与趋势看,该理论从2014年形成后,影响力日益扩大,学界关注度日益提升。

2.2. 发文期刊分布

洞悉“产出导向法”相关研究发文期刊的分布,需先知道相关研究发表于哪些期刊,即文献来源,然后再对涉及的期刊进行进一步分类与探索。

本文借助知网可视化技术对上文提及的1562篇文献进行分析,选择发文量最多的30部期刊,得出文献来源分布图,可见图2。根据这些期刊的发文内容,可以分为专题性期刊与综合性期刊,专题性期刊根据专题不同分为英语类、教育类、语言学类、文化类;综合性期刊根据期刊类型不同分为学报类,非学报类。根据期刊的级别,可以分为核心期刊和普通期刊。此外本文还借助知网对这些期刊的影响因子进行了统计(“/”表示知网未提供影响因子),具体见表3。

Figure 2. Source of literature of POA

图2. “产出导向法”相关文献来源分布

Table 3. Top 30 magazines of POA literature

表3. “产出导向法”文献来源前30部期刊

图2显示,“产出导向法”相关研究发文量最多的30部期刊,共发表论文696篇。学界发表相关研究时有两个主阵地:《校园英语》与《海外英语》,前者154篇,占总文献数量的22%,后者102篇,占总文献数量的14.655%,二者共计256篇,占总文献数量的36.655%。其余28部期刊发文量相对较少,各不足50篇。

表3可以从期刊种类与期刊层次两个方面解读:

从期刊种类看,与“产出导向法”相关的文献来源主要刊登于英语类与教育类期刊上,这也符合“产出导向法”是为英语教学所服务宗旨。虽然英语类涉及期刊种类不多,仅4部,但是刊登在英语类期刊上的文献达到312篇,占总文献数量的将近一半;相比之下,教育类涉及期刊种类繁多,达13部,但是相关文献数量仅196篇,远远不及英语类期刊。由此可见,“产出导向法”的研究多关注于英语与教育。

从期刊层次看,《校园英语》与《海外英语》两个杂志发文量虽然庞大,发表文献数量占总文献数量的近40%,但两部期刊都只是普通刊物,因此即便发表了上百篇文章,却难以得到学界的广泛认可。此外,30部期刊中,仅有《现代外语》,《外语教育研究前沿》,《中国外语教育》,《北京外国语大学学报》4部期刊是核心刊物,其余26部皆是普通刊物,696篇文献中仅有47篇文献为核心刊物文献;而且30部期刊中,仅16部期刊知网提供了影响因子,但16部期刊的影响因子大都不高,仅《现代外语》(复合影响因子4.388,综合影响因子2.164)与《北京外国语大学学报》(复合影响因子1.943,综合影响因子1.348)两部期刊影响因子较高,其余14部无论是复合影响因子皆不足0.6,综合影响因子皆不足0.3。可以说“产出导向法”相关的众多研究中只有极少数研究是权威且拥有广泛影响力的。

综上所述,从“产出导向法”相关研究分布的期刊来看,研究学者在英语与教育两个领域的关注最多,但是发表的相关研究关注度并不高,影响力也较小。

基于研究发表趋势与发文期刊分布两个层面,本文发现对于“产出导向法”这个主题,学界的关注度与日俱增,但是相较而言,基于“产出导向法”所作的研究收到的关注就小得多,如果研究影响力小对于“产出导向法”的传播也是不利的,因此后文将综合考察“产出导向法”的学术影响力究竟是高是低。

3. “产出导向法”学术影响力

“产出导向法”的学术影响力可以从基金分布、研究指标以及学科分布三方面入手进行综合考量,本文将分别进行分析阐述。

3.1. 基金分布

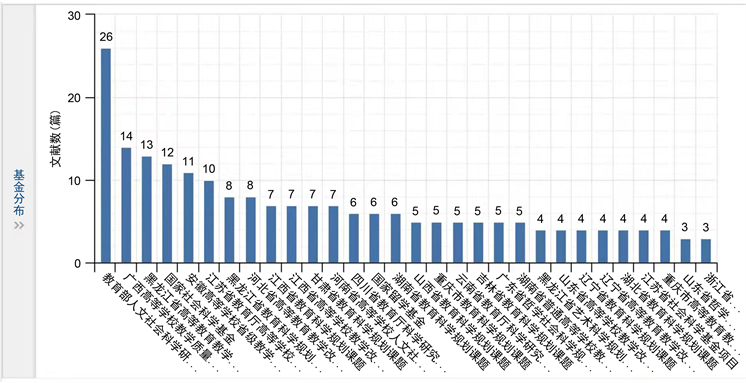

立项课题数是评判某个研究话题对学界影响力的重要指标,本文探索资助“产出导向法”的基金项目具体有哪些,并对涉及的基金项目进行进一步的分类与分析。

本文依然使用知网可视化技术对上文提及的1562篇文献进行分析,统计其中的基金项目,选择立项数目最多的30个基金项目,结果可见图3。根据这些基金项目的级别可分为国家级基金项目与省市级基金项目,其中国家级基金项目有三类,包括有国家级基金项目3类,包括教育部人文社会科学研究项目,国家社会科学基金项目,国家留学基金,可见表4。

Figure 3. Foundation items concerning POA

图3. “产出导向法”相关基金分布

Table 4. Achievements of foundation items concerning POA

表4. “产出导向法”相关基金立项成果

图3与表4显示,“产出导向法”立项数目最多的30个基金项目,总立项数211个,其中国家基金项目三类,其中教育部人文社会科学研究项目立项26个,国家社会科学基金项目立项12个,国家留学基金立项6个,共计44个;省市级基金项目有27个,涉及19个省市,共立项167个,其中立项较多的省市有黑龙江省(3个项目,共立项25个),广西省(1个项目,立项14个),江苏省(2个项目,共立项14个),江西省(2个项目,共立项14个)。鉴于“产出导向法”于2014年提出,迄今为止短短七年的时间便立项如此之多,且受到了全国不少地区的关注,足见其对学界广泛的影响力。不过“产出导向法”研究在国家级基金项目中的理想种类与立项数目上仍有提升的空间。

综上所述,通过“产出导向法”的立项基金种类与立项课题数目可知,“产出导向法”在学界有较大的影响力,有继续扩大的潜力。

3.2. 研究指标

所谓研究指标,包括参考数,下载数,被引数等,是衡量文献价值的重要指标,对于“产出导向法”相关文献的研究指标,本文通过知网可视化技术获得指标分析表,并加以分析。

由于知网总库中“产出导向法”为主题的文献多达1568篇,而知网的指标分析一次最多采集200个数据,因此本文仅对1568篇文献中的核心期刊文献进行统计分析。本文在知网高级检索中设置关键词“主题:产出导向法”,时间范围:2014至今,来源类别:北大核心、CSSCI,点击“检索”,得到文献80篇,选中这80篇文献进行可视化分析,得出结果可见表5。

表5显示,权威期刊发表的以“产出导向法”为主题的80篇文献总下载数高达187,123次,平均一篇被下载2339.04次;总被引数高达6266次,平均一篇被引用78.32次。这些文献无论是下载数还是被引数,数目比较大的,足以证明这些文献的价值所在。不过不容忽视的一个事实是,1568篇文献中仅有80篇发表于权威期刊,表明大部分的研究影响力较低,因此“产出导向法”相关研究总体影响力的高低仍有待商榷。

Table 5. Research indicators of POA literature

表5. “产出导向法”相关研究指标分析

综上所述,“产出导向法”为主题的研究大部分发表于普通期刊,仅有少数在权威期刊上发表,这些研究学术影响力较大,在研究“产出导向法”时这些文献是必不可少的。

3.3. 学科分布

本文先借助知网对于知网总库中搜索到的1562篇文献进行统计,得出“产出导向法”的研究总体集中应用在哪些学科领域,然后本文再参考其中的核心期刊,针对主要的学科领域进行深入解读。

经过知网可视化技术对1562篇文献的统计,得出图4。

由图4可知,与“产出导向法”相关的文献涉及最多的学科分别是外国语言文字(1437篇),教育理论与教育管理(208篇),计算机软件及计算机应用(189篇),中等教育(155篇),其中外国语言文字学科方面的文献更是将近1500篇,远远超过其他学科。由于“产出导向法”与外语教学紧密相关,所以相关研究文献在外国语言文字,教育理论与教育管理,中等教育三个学科中涉及最多,但是“产出导向法”在计算机软件及计算机应用这一学科上也能占有一席之地。因此本文将针对语言教育与计算机两个学科深入研究。

由于以“产出导向法”为主题的文献超过1500篇,本文仅着眼于其中发表在核心期刊上的80篇文献进行解读。经过解读,发现80篇文献中共有64篇文献是关于“产出导向法”在语言教学方面的应用,可见表6。

Figure 4. Subject distribution of POA literature

图4. “产出导向法”相关文献学科分布

Table 6. Results of studies on POA’s application to language teaching

表6. “产出导向法”在语言教学中的应用研究成果

表6显示,“产出导向法”作为教学方法目前已经运用至多门语言的教学之中,主要应用至英语教学之中,教学主要是从教材与课程两方面得到阐释。语言教学中以英语教学研究最多,汉语教学次之,其余如裕固语,日语,印尼语等语言教学的研究数量较少。此外“产出导向法”又涉及英语教学的多个分支中,包括大学英语教学,研究生英语教学,英语专业与专业英语,专业英语中又包括了化学英语,农业英语,商务英语,矿业工程英语与法律英语。“产出导向法”的最初设计宗旨是为大学英语教学所服务,因此学界主要关注“产出导向法”在大学英语教学中的运用。但从上述数据可知,学界研究的对象不仅有大学英语教学,还有其他方向的英语教学,甚至是其它语言的教学,可见“产出导向法”在语言教学这一学科的影响之深。

但是80篇文献中,无一篇是关于“产出导向法”在计算机学科方面的应用。因此退而求其次,本文在知网的高级检索,设置关键词“主题:产出导向法”AND“主题:计算机”,选择“学术期刊”,设置“来源类别:全部期刊”,得出结果2篇。2篇文献中,肖柳珠(2021)认为“产出导向法”的核心优势在于注重学生自主探究,关注课堂上随学随练,而计算机这门学科实践性很强,因此在计算机领域运用“产出导向法”能培养学生综合计算机操练能力 [1];而彭湘岚,杨文滢(2019)认为“产出导向法”教学中可以加强计算机辅助的地位 [2]。两种观点虽然截然相反,但是很具有典型性,一个是将“产出导向法”运用至计算机教学中,另一个是将计算机运用至“产出导向法”教学中。不过,以“产出导向法”与“计算机”为主题的核心期刊文献为0篇,不限期刊来源后的得到的文献也只有2篇,这与图5中“计算机软件及计算机应用”学科文献数达到189篇形成鲜明的对比,由此可见,虽然不少与“产出导向法”相关的研究中会涉及计算机学科,但真正将两者结合起来分析评述的研究少之又少,“产出导向法”在计算机学科方面的实际影响力较小。

综上所述,“产出导向法”的实际学术影响力仅集中体现在大学英语教学领域,在其余学科领域的影响力仍显现出明显不足。

基于“产出导向法”相关研究的基金分布,研究指标与学科分布,本文发现“产出导向法”这一话题,以及针对“产出导向法”所作的权威研究对学界产生了一定的影响,其主要被运用至语言教学领域,并主要影响其中的大学英语教学。

4. 研究热点

“产出导向法”的教育意义在于能够帮助中国学生克服“学用分离”的弊端,但经过上文对“产出导向法”学术关注度与学术影响力的研究,本文发现,“产出导向法”的学术关注度与学术影响力虽然与日俱增,但针对“产出导向法”所作的研究中仅有少数影响力较大、能够获得学界广泛关注,如此并不利于该教学法的传播。为了能提升“产出导向法”研究的影响力,本文将继续梳理“产出导向法”的主要研究热点,从而为日后学界研究提供参考与方向。

以“产出导向法”为主题的研究数量众多,其中以发表于核心刊物的80篇文献影响力大,学术价值较高因此本文以这80篇文献作为研究对象,针对其中研究的热点做一综述。经研究,80篇文献中剔除不相关文献4篇,剩余76篇文献,其中从研究方向上分为理论研究与实践研究,主要研究对象有7类:理论构建、解读、特色,教学环节,著作与教材,新型教学模式,语言教学,教师发展,与“任务型教学法”对比,具体可见表7。下文将结合表7并对文献内容进行分别阐述。

Table 7. Statistics of studies on POA

表7. “产出导向法”研究成果统计

4.1. 理论构建、解读、特色

“产出导向法”理论着眼于“产出”,强调产出过程和结果,旨在改善目前国内中高级外语学习者“学用分离”的弊端,促进有效学习。该理论历时多年,经历预热期、雏形期、形成期、修订期、再修订期。文秋芳最初于2007年提出“输出驱动假设”(预热期),于2014年三月发展为“输出驱动–输入促成假设”(雏形期),最终于2014年十月正式提出“产出导向法”(形成期),后又经过多次修订(修订期、再修订期)。目前该理论体系已经趋于完善,最新版“产出导向法”主要内容涵盖教学理念,教学假设与教学流程。教学理念包括“学习中心说”、“学用一体说”、“文化交流说”与“关键能力说”。教学假设包括“输出驱动”、“输入促成”、“选择学习”与“以评为学”。教学流程包括“驱动”、“促成”与“评价”三环节组成的循环链 [3] [4],见图5 (文秋芳,2015;文秋芳,2020)。其中国特色体现在四点:融合课程论和二语习得两个视角、始终坚持“实践是检验真理的唯一标准”、对症下药,综合施策、强调教师主导作用 [5] (文秋芳,2017)。

4.2. 教学环节

“产出导向法”教学流程分为驱动、促成与合作三个环节,对此学界既有理论研究也有实践研究,理论研究主要针对教学环节的设计原则,而实践研究主要针对教学环节的教学效果。

理论研究方面对于驱动、促成、合作三个环节都有涉及。驱动环节中,交际场景的设计落实四个要素:话题、目的、身份与场合,有助于提高交际真实性 [6] (文秋芳,孙曙光,2020)。促成环节中,语言促成理论原则包括促成对象贯彻“选择性”与“功能关联性”、促成类型偏重“产出型”;而促成活动落实有三个标准基础:精准性、渐进性与多样性 [7] [8] [9] (邱琳,2017;邱琳,2019;邱琳,2020)。评价环节中,师生合作评价包括课前、课内和课后三个阶段 [10] (文秋芳,2016);评价焦点的原则在于:典型性,循序渐进,可教性,评价实施的原则在于:课前目标导向、重点突出,课中问题驱动、支架渐进,课后过程监控、推优示范 [11] [12] (孙曙光,2017;孙曙光,2020);在线上线下教学中,多元评价体系的构建包括多元评价主体与多元评价方式,前者指以师生主体为主,机器主体为辅,后者指遵循“逐级提示策略” [13] (关成勇,郭万群,2021)。

实践研究方面仅涉及驱动与促成两个环节。驱动环节方面,通过课堂观察,教学反思,问卷调查,访谈等手段对中高级汉语口语教学中的驱动环节进行分析,发现驱动环节对于激发学生学习动机,明确学习目标具有积极意义 [14] (鲁文霞,朱勇,2021)。促成环节方面,以多模态口头汇报作为输出驱动,将多元识读教学的核心概念“设计”应用于输入促成环节,有利于提高学生基于多元识读的语言输入能力和基于写作与口头汇报的语言输出能力 [15] (张佩秋,2020);中级汉语综合课中,输入促成环节中设计“内容–语言形式–话语结构”的方式能够提高学习者成段表达能力和篇章建构能力 [16] (季薇,桂靖,朱勇,2020)。

4.3. 著作与教材

学界对于著作与教材方面既有理论又有实践研究,理论研究主要针对教材方面理论,实践研究主要针对“产出导向法”指导下的著作与教材。

教材理论主要包括教材编写理论与教材使用理论。教材编写方面,以“产出导向法”为指导编写教材,POA教学理念是教材编写的指导思想,POA教学假设是教材编写的理论前提,POA教学流程是教材编写的具体抓手,以此驱动教材的编写任务,包括前期准备、单元设计、全书设计三个主要阶段,此模式简称“教学理论–行动研究双轮驱动”模式 [17] (常小玲,2017);教材使用方面,POA教学材料的使用步骤取决于教学流程的实施和产出目标的达成;教师通过设计与学生水平相适应的单元产出活动,引导学生选择性学习材料和开展多重目的的促成活动等途径,促进学生各种关键能力的协同发展 [18] (毕争,2019)。

学界对于“产出导向法”相关的著作与教材进行了评价,也利用“产出导向法”对一些教材进行了改编。

评价方面主要关于“产出导向法”为主题编著的3本著作、“产出导向法”指导下编写5部教材。著作层面,《产出导向法视域下的大学英语教学研究》对英语课程教材,教学方法与体系构建进行了详细论述,该书体系完整,脉络清晰,既可作为教材,也可作为教学指导书,值得阅读学习 [19] [20] [21] [22] (杜戍娟,2021;许江艳,2021;包燕,2020;李堃,2020);《中国外语教育理论创新探索》有助于促进外语教师反思教学实践和研究难题,提高外语教学质量 [23] (孙曙光,2021);《基于“产出导向法”的大学英语信息化教学效能研究》为学生营造轻松的课堂氛围,开展高质量的教学活动提供了可行的方法,教学流程设计较为适合培养高素质农业英语人才 [24] (董文娟,2020)。教材层面,《英汉翻译技巧》阐释了英语翻译的理论特征与翻译技巧,有利于当前做好英汉翻译实践工作 [25] (张浩,2021);《实用金属矿业工程英语》为金属矿山工程从业的相关技术人员在理解和掌握专业英语,开展有效沟通提供了较为实用的参考 [26] (谢芳,2021);《农业专业英语》阐释了农业英语的最新知识信息,诠释了农业专业英语的创新性与动态性,有利于当前开展农业英语课堂教学工作 [27] (梁敏,2020);《国际人才英语教程》有清晰的渐进性,但缺乏语言能力的培养 [28] (贾蕃,沈一新,2020);《中国文化英语教程》是研究英汉对比和中国传统文化的重要学术资料,也是目前国内英汉语言教学领域的优质实用教材 [29] (张晴,张璐,2018)。

改编方面主要是关于5部教材。借鉴《新一代大学英语》的改编模式,对外汉语教材《博雅汉语·冲刺篇(I)》从单元结构、生词、语言点及练习设计四方面进行改编 [30] (桂靖,季薇,2018);《新视野大学英语读写教程》中,“区分事实与观点”这一思辨阅读技能的设计不足,需重新设计 [31] (范祖承,2019);此外《僧伽罗语》,《当代大学德语》,《基础马来语》三部教材学用分离的弊端突出,为克服该问题,改编方法分别为着重递进性产出任务的设计 [32] (江潇潇,2019),在语法点与课文练习两方面设计促成活动 [33] (詹霞,2019),需根据交际真实性,认知挑战性和产出目标恰当性三个原则设计驱动环节 [34] (邵颖,2019)。

4.4. 新型教学模式

“产出导向法”理论框架作为指导,已被运用至6类教学课程建设,包括线上线下混合式课程、互联网+交替传译开放式教学模式、翻转课堂,“对分”课堂、“一体化”教学、泛在学习模式。其中对于线上线下混合式课程与“一体化”教学,学界既有理论研究又有实践研究,其余4类教学模式,仅有理论研究。

1) 线上线下混合式课程。理论研究方面主要是设计课程的框架体系:王丽丽,张晓慧(2021)提出以输出为驱动的教学目标,以主体为中心的教学内容,以翻转课堂为主的教学方法,以“多元”为特征的教学评价,以“金师”为目标的教师队伍建设 [35];张丹(2021)提出以语言、交际、情感为教学目标,以“全人教育”理念话题为教学内容,以线上线下教学融合为教学方式,以多元评价体系为教学评价方式 [36];李佐(2019)提出SPOC混合式教学模型,包括课前驱动——线上SPOC平台(自主学习)、课中促成——线下个性化指导(协作学习)、课后拓展——线上互助平台(交互式学习) [37]。实践研究方面主要是研究课程的效果,“产出导向法”的融合提升学生的理想二语自我和学生学习努力程度 [38] (端义镭,2020)。

2) 互联网+交替传译开放式教学模式。该课程主要针对MTI研究生,以“产出导向法”为核心,以建构主义学习理论为指导,结合翻转课堂模式,利用新技术平台,开展演讲与传译的情景模拟训练,促进了传译逻辑思维能力的提升 [39] (赖祎华,祝伟国,2018)。

3) 翻转课堂。大学英语教学中,基于“产出导向法”,应用翻转课堂教学模式,从驱动、促成、评价三方面设计课程,以求提高学生英语产出能力 [40] (李佐,2017)。

4) 对分课堂。以“产出导向法”为指导,按照“课文高频材料,课文讲解,课文复习与拓展,图片描述与单词听写,作文仿写,作业讲评”的教学流程,满足了不同层次学生的学习需求 [41] (杨艳萍,崔振华,2016)。

5) “一体化”教学。理论研究主要是“一体化”教学模式的设计,结合“产出导向法”模型与Paul-Elder思辨模型,对于两种模型的教学理念、教学目标、教学内容、教学方法与教学手段五方面进行“一体化”,建设口语思辨一体化课程;实践研究主要是该教学模式的效果,包括提高学生整体思辨能力,且在提高口语的同时学生议论文写作水平也从清晰性、相关性、逻辑性与深刻性四个维度得到了提升 [42] [43] (王博佳,2019;王博佳,2020)。

6) 泛在学习模式。以“产出导向法”的“输出驱动假设”、“输入促成假设”、“选择性学习假设”、“以评促学假设”为指导,从驱动、促成与评价三方面对《学术英语》课程构建泛在学习教学模式,包括学习资源、学习接口、学习支持与服务、学习行为四方面的泛在性 [44] (张艳,2019)。

4.5. 语言教学

“产出导向法”作为指导,已经被运用至多种语言教学,包括英语、汉语、裕固语、日语、印度尼西亚语、罗马尼亚语、朝鲜语。其中英语教学与汉语教学方面既有理论研究也有实践研究,裕固语教学方面仅理论研究,其余四种语言仅有实践研究。

1) 英语教学

关于“英语教学”理论研究主要是基于“产出导向法”的课堂教学发现与教学课堂设计。对于前者,张翼,陶立军(2018)发现学生英语写作能力整体上呈现“词汇–语法–衔接–内容–逻辑”的路径 [45]。对于后者,陶继芬(2021)以“学生中心说”为理念,设计以“读”促“说”的“读说”模式口语课堂教学 [46];李楠楠(2021)将思辨能力发展设为显性目标,分解教学内容并细化各项任务中的思辨技能和学习目标,构建“驱动–促成–评价”的思辨教学流程 [47];杜宛宜,王宇,刘辉,周纯岳 [48] (2019)与王宇,杜宛宜,周纯岳,刘辉(2019)以“递进的可视化驱动–初、中、高三级促成–线上线下结合的师生评价合作原则”为教学框架设计工科ESP课程 [49]。

关于“英语教学”实践研究主要是基于“产出导向法”的教学效果。宏观而言,“产出导向法”的融入能够调动学生的学习积极性,增强学生的思辨能力,提升课堂效率 [50] [51] [52] [53] [54] (毛慧青,2021;樊继英,2019;刘凌燕,杜珺,2018;顾琪章,2016;张文娟,2016);微观而言,“产出导向法”的融入能够提升学生的口语、写作等产出能力,语言水平以及二语交际能力 [55] [56] [57] [58] [59] (张伶俐,2017;张伶俐,2020;齐品,史晓春,2016;陈浩,文秋芳,2020;张文娟,2017)。

2) 汉语教学

关于“汉语教学”理论研究主要是基于“产出导向法”的教学课堂设计。“产出导向法”运用至对外汉语教学时,需要注意三点:摆脱“方法已死”的偏见、区分外语和外语教学环境、恰当应对POA应用初期的困境 [60] (文秋芳,2018);运用至对外汉语写作教学时,可从输入、输出、评价反馈三方面设计新教学模式 [61] (许希阳,吴勇毅,2016)。

关于“汉语教学”实践研究主要是基于“产出导向法”的教学效果。总体而言,运用“产出导向法”的汉语教学模式优于传统教学模式,加强了课程的针对性,有利于培养学生多方面发展的关键能力,提高学生学习自主性 [62] [63] (鲁文霞,朱勇,2021;刘露蔓,王亚敏,徐彩华2020);但是不足之处在于“以评促学”互评模式消耗时间成本 [64] (汤玲,胡承佼,2021),学生在教学过程中尚存在一定的不适感 [65] (朱勇,白雪,2019)。

3) 其他语言

经过理论研究发现,“产出导向法”对于包括裕固语在内的民族语言,都具有较高的适切性,对解决民族语教学中普遍存在的“学用分离”有助益 [66] (巴战龙,2020);经过实践研究发现“产出导向法”同样适用于日语、印度尼西亚语、罗马尼亚语、朝鲜语的教学质量提升 [67] [68] [69] [70] (刘琛琛,冯亚静,2019;王丹丹,2019;董希骁,2019;汪波,2019)。

4.6. 教师发展

教师在使用“产出导向法”理论的过程也是教师实现自我发展的过程,对此学界主要进行理论方面的研究。

教师使用“产出导向法”理论的过程中,促进教师发展有五个要素:自我意识、自我决心、自我目标、自我行动、自我反思(文秋芳,2020)。对于教师发展经历的阶段,不同学者在表述方面存在不同,但本质无太大差异,如文秋芳(2020)总结为四个阶段:尝试性–解释性–创新性–解放性 [71];张文娟(2020)总结为三个阶段:“求真”阶段–“求实”阶段–“求善”阶段 [72];孙曙光(2020)总结为三个阶段:“试水期”–“内化期”–“自觉期” [73]。在师生合作评价这一教学环节中,教师自我发展是一个由矛盾驱动,集体合作,横向动态发展的拓展学习过程 [74] (邱琳,2020)。

4.7. 与“任务型教学法”对比

邓海龙(2018),唐美华(2020),毕争(2019),文秋芳,毕争(2020)几位学者都将“产出导向法”(简称POA)与“任务型教学法”(简称TBLT)进行了对比,分析两种理论的异同,因学者的研究视角,研究内容各有不同,故分别阐释。

邓海龙(2018)从两种教学法的理念、假设与流程三方面分别进行比较,分析异同,最后得出,“任务型教学法”与“产出导向法”二者,在理念上,都主张“全人教育”和“在做中学”,但存在“学生中心”(TBLT)与“学习中心”(POA)的不同;在假设上,都关注“输入”与“输出”的作用,但存在“重用轻学”(TBLT)与“学用一体”(POA)的差异;在流程上,都强调以语言运用为基础组织课堂教学,但存在“评学分离”(TBLT)与“以评为学”(POA)的分别 [75]。

唐美华(2020)通过英语专业精读课单元教学分析两种教学法在教学流程上的差异,最后得出,“任务型教学法”与“产出导向法”二者,在模式上,存在“时间先后”(TBLT)与“循环迭代”(POA)的不同;在教师角色上存在“协调者”(TBLT)与“主导者”(POA)的差异;在评价体系上,存在“评学分离”(TBLT)与“以评为学”(POA)的分别 [76]。

毕争(2019)通过比较两种教学法在教学材料的设计与使用上的不同,得出“任务型教学法”和“产出导向法”相似处在于都有系统的理论基础,也都关注学习者的需求。但是前者以“任务”为组织教学的基本单位,材料文本存在局限性,教学活动实施原则为“复杂度递增原则”,学习语言形式时“先意义,后形式”,教师为“协调者”,评价方面“评学分离”;而后者以“交际活动”为组织教学的基本单位,材料文本适用范围广泛,教学活动实施原则为“先输出,再输入,后输出”原则与“渐进性原则”,学习语言形式时“形式与意义结合”,教师起主导作用,评价方面“以评为学” [77]。

与上述三个研究不同,文秋芳,毕争(2020)指出TBLT与tblt的不同,前者为Mike Long首创的教学法,而后者为其他学者将TBLT泛化后的教学法,所以用大小写区分。POA与TBLT的教学对象与教学目标不同,前者针对一般英语学习者,后者针对职业英语学习者,故对比意义不大。而POA与tblt教学对象与教学目标相同,但教学单位,教学大纲与材料,教学实施,教师角色方面都存在差异:前者以“产出活动”为教学单位,教学材料编写流程为“选定主题与课文–确定产出任务与设计场景–设计促成活动”,采用“驱动–促成–评价”循环连实施教学,教师起主导作用;后者以“任务”为教学单位,教学材料编写流程为“确定任务与语言–编写教学大纲–编写教学材料与实施方案”,教学实施分为任务前、任务中、任务后,但缺乏操作程序,教师地位边缘化 [78]。

综上所述,从研究方向看,学界对于“产出导向法”的研究在理论与实践方面分布较为均匀,可见对于“产出导向法”学界并没有偏重理论或实践一方面,而是两方面共同探索。从研究对象看,学界对于“产出导向法”的研究集中于语言教学、著作与教材,未来这两个方面的热度极有可能保持;其余五类研究对象虽然目前研究不占多数,但“产出导向法”是不断完善的理论体系,未来还有不断发展的空间,因此学界在这些方面的研究存在着无限潜力。

5. 结语

“产出导向法”作为一个“年轻”的教学理论,凭借其新颖实用的特点,获得了学界广泛的关注,本文借助知网可视化技术,对“产出导向法”的学术关注度、学术影响力与研究热点进行了系统的梳理,得出以下结论:

1) “产出导向法”理论在学界受到的关注日益增多,但是针对“产出导向法”所作的研究受到的关注较少;

2) “产出导向法”理论在学界影响最大的学科领域是语言教学,但“产出导向法”为主题的研究中只有少部分影响力较大。

“产出导向法”目前在理论与实践两方面的研究分布较为均匀,目前研究对象主要为语言教学、著作与教材;其余在教师发展、新型教学模式,教学环节等方面的研究还有待进一步拓宽深度与广度。

基金项目

华东理工大学华东理工大学本科教育教学方法改革研究项目(编号JGS01201001);华东理工大学2019~2020年研究生教学用书项目《翻译与对外传播》以及2018年华东理工大学特色人文社会科学学科建设“中华学术外译团队建设项目”(ZP1823105);2020年大学生创新训练类项目“21世纪中国图书外译的国家实践”(X20300)的阶段性成果。