1. 引言

2008年5月12日14时28分,在龙门山推覆构造带上发生了汶川Ms8.0地震。此次地震夺走了近7万人的生命,诱发了数以万计的滑坡、泥石流等地质灾害,在四川省和邻近省市大范围内造成灾难性的破坏,是新中国建立以来我国大陆发生的破坏性最为严重的地震。

汶川地震发生在龙门山推覆构造带上,表现为挤压逆冲的动力学背景。前人研究成果揭示挤压逆冲型地震造成的灾害分布最为广泛 [1] [2]。挤压逆冲型断裂运动比走滑断裂和正断裂运动产生的能量强,相同震级下,挤压逆冲断裂运动产生的水平峰值加速度(PGA)要比走滑和正断裂的大20%~40% [3]。因此深入开展挤压逆冲型地震的灾害分布特征研究对减轻地震灾害意义重大。

基于地质构造的震害分布特征研究是汶川类地震巨灾宏观灾情空间分布研判的基础,从而为抗震救灾指挥提供支撑。因此紧密结合区域构造特征,对巨灾整体灾情分布和灾害救援指挥决策具有重要意义。本文以汶川地震为例,研究地质构造对震害分布的控制作用,首先对龙门山推覆构造带入手划分构造亚区,分析各区内地表破裂、崩塌滑坡、地震动参数、同震位移等震害的分布特征,揭示龙门山推覆构造带对震害分布的影响,探索推覆构造带的震害分布特征。

2. 地质构造背景

龙门山位于青藏高原东缘与四川盆地交界,北起广元,南至鲜水河断裂带,长约500 km,宽30~60 km,北东向展布,是中国最典型的逆冲推覆构造带之一 [4] [5] (图1)。龙门山推覆构造带分为4条逆断裂,自西往东分别为后山断裂(汶川–茂汶断裂)、中央断裂(映秀–北川断裂)、前山断裂(灌县–江油断裂)和山前隐伏断裂(广元–大邑断裂) [4] [6] [7] [8],其间发育4个大型楔状推覆体,四川盆地被认为是龙门山推覆构造带南侧的前陆盆地,表现为前展式的扩展特征 [4] [9]。

F1:汶川–茂汶断裂;F2:映秀–北川断裂;F3:灌县–江油断裂;F4:广元–大邑断裂;F5:龙泉山断裂;F6:抚边河断裂;F7:岷江断裂;F8:虎牙断裂;F9:擂鼓断裂;F10:青川断裂

F1:汶川–茂汶断裂;F2:映秀–北川断裂;F3:灌县–江油断裂;F4:广元–大邑断裂;F5:龙泉山断裂;F6:抚边河断裂;F7:岷江断裂;F8:虎牙断裂;F9:擂鼓断裂;F10:青川断裂

Figure 1. Distribution and segmentation of Longmenshan fault zone (modified according to [15] )

图1. 龙门山断裂带的展布及其分段(据 [15] 修改)

在地貌方面,龙门山推覆构造带作为青藏高原东缘地形梯度的陡变带,在30~50 km的长度范围内,地形梯度从500 m增加到5000 m,控制了青藏高原东缘高原与盆地的分界。在深部结构方面,该构造带作为中国大陆东、西部构造差异演化与深部过程的转换带,成为一个重要的复合构造系统。

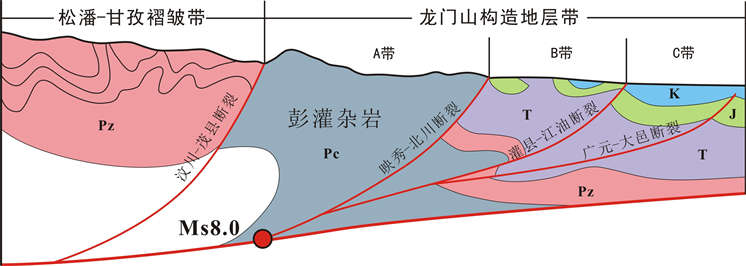

对于龙门山推覆构造带东西分带的划分,前人做了大量工作,对于分带边界断裂厘定、不同推覆构造单元划分、分带单元内地层岩性、变形特征、构造层次等方面存在不同的认识 [10] [11] [12] [13] [14]。综合不同学者的分带认识,本文将龙门山褶皱冲断带划分为5个构造带,即松潘甘孜褶皱带(汶川–茂县断裂以西)、龙门山后山推覆变形带(汶川–茂县断裂与北川–映秀断裂之间)、龙门山前山推覆变形带(北川–映秀断裂与灌县–江油断裂之间)、前陆扩展变形带(灌县–江油断裂与广元–大邑断裂之间)和前陆坳陷带(广元–大邑断裂以东) (图2)。

A带:龙门山后山推覆变形带,B带:龙门山前山推覆变形带,C带:前陆扩展变形带

A带:龙门山后山推覆变形带,B带:龙门山前山推覆变形带,C带:前陆扩展变形带

Figure 2. Profile of Longmenshan nappe structural belt (modified according to [16] )

图2. 龙门山推覆构造带剖面图(据 [16] 修改)

龙门山推覆构造带南北不同段落在地层岩性、平面几何展布、构造变形样式以及第四纪活动性特征等方面都存在着显著差异。对于龙门山构造带南北分段的特征,基本上认为划分三段。北段的分界线为北川–安县一线 [7] [9] [17] [18] [19] [20],南段分界线基本位于绵阳、都江堰地区,具体为卧龙–怀远一线 [17] [20],中段的典型特征是出露了彭灌杂岩体,以及前缘发育飞来峰 [13] [14]。

3. 滑坡分布特征

汶川地震发生在龙门山推覆构造带之上,触发了数以万计的地质灾害,这些地震诱发滑坡危害严重,共导致约2万人死亡 [21]。汶川地震滑坡灾害是迄今为止记录到的,单次地震产生的分布最密集、数量最多、面积最广的滑坡事件 [22]。

基于地震前后高分辨率遥感影像的目视解译方法,结合部分滑坡的野外验证工作,许冲等 [22] 研究成果表明,2008年5月12日汶川Ms8.0级地震触发了超过197,000处滑坡,覆盖面积约为1160 km2。这是目前最详细完整的汶川地震滑坡编录成果,也是单次地震事件触发滑坡最多的记录。本文采用滑坡数据源自许冲提供的滑坡编录成果。

根据滑坡体中心点进行点密度空间分析,生成点密度分布图(图3)。点密度分析是通过离散点数据进行内插的过程,落在搜索区域内的点有相同的权重,先对其求和,再除以搜索区域的大小,从而得到每个点的密度值。

滑坡体主要集中在龙门山后山推覆变形带(A带)中段,龙门山前山推覆变形带(B带)中段区也存在滑坡集中分布。在松潘–甘孜褶皱带的东南边界滑坡发育相对较多,远离边界地区,滑坡逐渐消失。整个前陆扩展变形区(C带)没有发育滑坡。滑坡密度最高值分布在漩口镇、虹口乡和红白镇辖区。滑坡的高密度区域与彭灌杂岩体基本吻合。值得提出的是,在小鱼洞地表破裂地区,滑坡分布存在明显的低异常区。显示地表破裂带的突变带与滑坡分布异常区存在对应关系。

地震滑坡在断层上盘的发育规模、分布数量明显比下盘多,而且断层上盘发育的滑坡分布延伸距离远、密度大。高倾角的中央断裂附近的滑坡数量明显高于前山断裂;逆冲为主的中央断裂南端滑坡发育强度要高于走滑为主的北端。

汶川地震滑坡的空间分布受地震参数影响强烈。滑坡沿后山断裂、中央断裂和前山断裂密集分布,但是沿着中央断裂带滑坡分布最为密集。滑坡多分布在高烈度区,滑坡的分布与地震烈度表现出一定的相关性。在震中与北川之间为滑坡的密集分布带,交替出现三个峰值,这也反映出汶川地震机理复杂。

与汶川推覆构造带上地震滑坡分布特征不同,低角度逆冲推覆构造环境中发震断层为低角度,很难产生地表破裂,地震滑坡分布明显受深部低角度断层破裂面控制,全部分布在断层上盘,呈相对较宽的矩形区域展布 [23]。

Figure 3. Distribution map of point density of landslide mass in Wenchuan earthquake

图3. 汶川地震滑坡体点密度分布图

4. 地震动分布特征

在汶川地震中,刚刚通过验收进入正式运行的中国数字强震动台网获取了大量的强震动观测记录。420个台站获得了震相完整的强震动加速度记录,尤其是布设在龙门山断裂带及其周围地区的50多个台站获得了大于100 gal的加速度记录,有46组三分量加速度记录的断层距小于100 km,使中国大陆近断层区域所获得的强震动加速度记录的数量成倍增加,极大地丰富了我国强震动观测数据库 [24]。本文所使用地震动数据由中国地震局工程力学研究所“国家强震动台网中心”提供。

最大加速度记录峰值为汶川卧龙台的957.7 gal,其次是绵竹清平台与什邡八角台。强震动台站与GPS台站,分布密集相对较低,因此获得的插值图精度相对低一些,必然不可能完全一致,但是大体的轮廓应该一致(图4)。PGA影响场基本呈椭圆状,长轴方向沿映秀–北川断裂展布,由南往北逐渐减弱,在震中附近存在PGA的最大值。龙门山断裂带的中段为PGA高值分布区域,往南PGA快速衰减,至宝兴县附近,小于0.05 gal。PGA往北衰减较缓,延伸很远,至广元一带小于0.05 gal。在小鱼洞地区存在PGA的低值异常区。

Figure 4. PGA distribution map of Wenchuan earthquake

图4. 汶川地震PGA分布图

5. 同震位移分布特征

国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”和国家重点基础研究发展计划项目“活动地块边界带的动力过程与强震预测”项目组在龙门山断裂带两侧布设GPS流动观测点,以监测地震活动性、研究地震的孕育过程。四川省地震局和重庆市分别在成都和重庆地区建设了以RTK服务为主的GPS连续观测网络 [25]。为了获得地震的同震位移,国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”项目组(2008)对上述GPS点的震前观测数据和震后观测数据进行统一处理,获得了29个网络工程基准站和50个IGS核心站的数据。本文GPS数据源自国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”项目组。

GPS同震水平位移场分布与地质构造吻合的非常好(图5)。GPS观测揭示了汶川地震引起的大区域、远场同震位移场,整体呈椭圆状,长轴方向沿映秀北川断裂展布。位移场整体向西衰减慢,向东衰减快,不对称椭圆特征,这与高原向东扩展、应变在龙门山断裂带高度积累、最终形成汶川地震的认识是一致的。水平位移较大区域位于龙门山断裂带中段,龙门山后山与前山推覆变形带位移量较大,整体表现为明显的上盘效应。GPS同震水平位移场往南快速衰减,至宝兴县附近水平位移量趋于0,往北东延伸较远,至青川东北一带。在擂鼓断裂(F9)附近,影响场快速减弱。

Figure 5. Distribution of coseismic GPS horizontal displacement of Wenchuan earthquake

图5. 汶川地震同震GPS水平位移量分布图

6. 地质构造控制震害分布的讨论

6.1. 断裂带展布是控制震害的首要因素。震害分布与龙门山推覆构造带分带、分段特征密切相关

汶川地震的地表破裂带主要分布在映秀–北川断裂和灌县–江油断裂。映秀–北川断裂上的地表破裂长度约为220 km,南部以逆冲运动为主,北部以走滑运动为主;灌县–江油断裂的地表破裂长度达70 km,表现为纯逆冲运动的破裂特征 [15]。在这两条地表破裂带之间还发育着一条北西向、带有逆冲兼左旋走滑性质的小鱼洞地表破裂带,长约8 km [26]。

龙门山推覆构造带横向分带中的震害响应。地表破裂带的分布主要沿着龙门山后山推覆变形带东边界断裂(映秀–北川断裂)展布,在前山推覆变形带的东边界也出现一段地表破裂。滑坡体主要分布在后山推覆变形带内,前山推覆变形带上滑坡分布较为密集。PGA、GPS数据基本与滑坡一致。总体上来说,震害主要集中在后山推覆变形带之上,前山推覆变形带上震害分布次之,松潘–甘孜褶皱带与前陆扩展变形区上震害较轻。

龙门山推覆构造带南北分段中的震害响应。前文根据地层岩性、平面几何展布、构造变形样式以及第四纪活动性特征等方面差异,龙门山构造带沿走向上被分为三段,北段的分界线为北川–安县一线,南段分界线为卧龙–怀远一线。震害分布整体上也存在分段特征。地表破裂带中段存在2条破裂带,分别位于映秀–北川断裂与灌县–江油断裂之上,北段存在1条地表破裂带,而南段不存在地表破裂带。同样,滑坡分布也清晰显示出明显的分段特征,滑坡体主要分布在中段,北段相对较少,主要沿地表破裂两侧分布,南段仅在分界线处发育,往西南方向逐渐消失。PGA、GPS数据的分布特征符合分段特征。总体上说,震害分布与龙门山推覆构造带的南北分段特征一致,主要分布在中段区域,北段次之,南段震害最轻。

6.2. 大型地质体对震害分布产生重要影响。彭灌杂岩体对汶川地震震害分布的影响仅次于断裂带

从北往南南龙门山推覆构造带内挟持有三大块杂岩体,分别为北段的轿子顶杂岩、中段的彭灌杂岩、南段的宝兴杂岩。其中以彭灌杂岩为最大,也最有代表性。汶川地震震中位于彭灌杂岩体南端位置,深部地球物理探测与高温高压岩石物理实验揭示震源深部岩石与彭灌杂岩基本相同 [27],地表破裂带沿着彭灌杂岩体东边界往北东方向展布,在彭灌杂岩体的北端,地表破裂带出现间断,足以显示彭灌杂岩体对于汶川地震发震机制以及地表破裂过程具有重要意义。

彭灌杂岩体中,愈靠近汶川–茂县断裂,杂岩体中的断裂发育密度愈大,断裂带本身的影响宽度也愈大,杂岩体变形的韧性程度也愈高,地表多地有典型糜棱岩带和千糜岩或糜棱片岩的频繁出露,岩体变形愈往北西侧愈强烈。断层发育程度高、岩体变形强烈、地层糜棱岩化有利于崩塌滑坡等地质灾害的发生。因此,汶川地震滑坡在彭灌杂岩体上发育非常密集,滑坡密集区边界基本与彭灌杂岩体边界重合,清晰揭示出杂岩体与崩塌滑坡分布紧密相关。同样,PGA与GPS信息显示在彭灌杂岩体范围内地震动与形变量也相对较大,因此,从地表破裂、滑坡分布、地震动与GPS数据均可以看出彭灌杂岩这一大型地质体对于震害分布影响重大。

6.3. 特殊断裂组合对震害分布的影响。小鱼洞地区与擂鼓地表破裂突变带对应震害低异常区

地表破裂带在小鱼洞、擂鼓等地出现了特殊的变形区域。擂鼓地区表现为逆冲运动的南段与走滑运动的北段之间的转换;小鱼洞地区出现了与主断裂走向近垂直的约8 km长的地表破裂,2条相距约11 km的平行断裂在小鱼洞地区开始同时破裂。部分学者认为小鱼洞与擂鼓地区的地表破裂是调整逆冲块体之间差异运动的撕裂断层 [28] [29],多数学者则认为是挤压阶区 [26] [30] [31] [32] 或者左阶弯曲 [32]。

擂鼓断裂与小鱼洞破裂对于汶川地震震害分布起到了一定作用。断裂的垂直位移和水平位移分布图 [26] 揭示出擂鼓和小鱼洞附近的垂直和水平位移值相对较小。滑坡资料显示在小鱼洞地区存在滑坡空区,而在擂鼓地区滑坡则出现明显的快速衰减特征,往北东方向,滑坡密度快速降低,主要沿地表破裂带两侧展布。同样,地震动资料图显示,小鱼洞与擂鼓地区存在明显的低异常区。因此,一些重要的断层交汇区、挤压阶区等地质构造,往往会减缓震害分布,产生震害的低异常区。

7. 结论

1) 汶川地震震害分布明显受龙门山断裂带的展布控制。滑坡密度、地震动与GPS形变场均表现为椭圆形,长轴方向与映秀–北川断裂一致,龙门山断裂带的分带性与分段性控制了震害的空间分布。

2) 汶川地震地表破裂、滑坡分布、地震动与GPS数据揭示出彭灌杂岩这一大型地质体对于震害分布影响重大,仅次于断裂带。

3) 小鱼洞与擂鼓地区等特殊的构造变形带表现为震害低异常区,说明一些重要的断层交汇区、挤压阶区等地质构造,往往会减缓震害分布,产生震害的低异常区。

致谢

文中滑坡数据由应急管理部国家自然灾害防治研究院许冲研究员提供,地震动数据由中国地震局工程力学研究所“国家强震动台网中心”提供,GPS数据源自国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”项目组,在此一并表示感谢。

基金项目

国家自然科学基金(41631073)与河北省地震动力学重点实验室开放基金项目(FZ212101)支持。