1. 引言

城市地理与空间规划都以空间为基本研究对象。城市地理重视空间组织发展变化的研究,追求和谐的人地关系。空间规划虽工程技术性强,但也是一项政策工具,要以人为本,创造空间公平,营造良好人居环境,促进城市效率与社会和谐。两者在城市这一层面有紧密联系。而准确认识城市本质、编制好城市空间规划,需要集思广益,不仅要上接顶层设计,体现政策意图;而且要下接地气,解决实际问题;同时,还需运用规划理论技能,塑造城市个性品质。这就关系到规划编制中相关利益主体,即政府、百姓和规划师的意见协调。三者意见的表达和协调就构成空间研究和规划中的“三语”问题,在空间规划与城市地理教学中都应给予足够重视和充分体现。

2. “三语”的含义

“三语”,本文是指“官方用语”、“百姓话语”和“专业术语”。官方用语,是政府文件所提出和经常使用的语汇,主要包括法律法规、政府机关工作报告、政府公函、国民经济社会发展规划、中央会议决议文件等的常见语,往往体现党和国家政府意志,代表顶层设计,为各级政府自上而下所共同遵循,语言浓缩、概括、准确,但风格可能会有变化。官方用语具有强势地位,常起引领作用,如公园城市等,经政府倡导后很快在学界引发研究热潮。

百姓话语,即老百姓日常使用的口头语言,是对问题的直观表达,没有统一形式和规范,语言朴素、生动、丰富、多样化。但由于百姓话语可能人人不同,所以,某种意义上,公众影响力更大的小说、散文、民谣等,较接近或等同百姓话语,可为代表。

专业术语,是指学界和业界通用的基本概念、原理和方法等,主要包括地理学理论概念、规划相关基本术语、技术标准等等,语言概括、精炼、严谨,甚至还有公式等形式。专业术语,有些被作为政策的理论依据或技术支撑,从而也转化为官方用语。如城市群概念,先由学界提出,后进入国民经济社会发展规划等政府文件。

3. “三语教学”的学理支撑

“三语”实质上反映了政、民、学三种不同的认识问题和表达思想的方法途径。“三语”既可以对同一事物相互印证,也可以对同一事物从不同角度加以理解,在辨析概念、阐述观点时有明显作用。善于使用“三语”,对于在空间规划编制和实施过程中,认识城乡本质、把准政策含义、切中人民需求、融入规划辩证思维具有积极意义。“三语”的存在,是地理与空间规划学科理论研究和实践工作的现实需求,在不同学科亦有类似的认识研究方法,给予学理支撑。

3.1. 城乡规划学学科发展的启示

中国城市规划学会秘书长石楠曾辨析了城乡规划学科、政策和社会需求各自的发展逻辑和彼此关系。他认为:学科是独立于政府部门的知识体系。现代城乡规划学发展基于实践积累与交叉融合。学科知识体系既包含政府所关注的知识元素,也包含一些政府未必感兴趣,但对于行业而言至关重要的内容,甚至还有一些对政府和行业都未必有用,但对于学科自身完善至关重要的成分。因此,学术研究和学科发展常具有超前特征。而政策制定取决于执政者对于社会诉求的响应。只有那些成为“公共政策问题”的问题,才可能引发政策制定者的重视和行动。因此,政策制定相对于科学研究而言,常存在一定时滞。响应社会需求的变化,是城乡规划学学科建设的根本动力源泉,政府行政管理体制变化只是从另一个维度对学科建设提出了新要求 [1]。

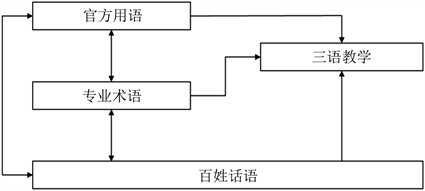

上述城乡规划学科发展、政策制定和社会需求三者的联系,正与“三语”相对应。专业术语构成了学科知识体系,主要源自对社会需求变化的响应,需对百姓话语和官方用语加以回应。官方用语既有对专业术语的借鉴吸收,也有超前于学术的对社会问题的创新认识。政策必须回应百姓关心的社会问题才有效用,但通常不是只针对于某个人,而是具有公共性。百姓话语则是直接对社会问题或政策的回应,是个人感受和认识的直截了当表达,多从自己的切身利益出发(见图1)。

Figure 1. Relationship between trilingual and trilingual teaching

图1. 三语与三语教学关系图

3.2. 历史学研究路径的启示

在历史学中也存在研究同一问题的不同方法路径,倡导从不同角度看问题,如美国历史学家柯文曾提出“历史三调”。他认为:事件、经历和神话是人们了解历史的意义、探寻并最终认识历史真相的不同途径,是人们根据不同的原则塑造历史的不同途径。三种途径在其各自的范围内,都有相当大的合理性和真实性,虽有明显差异甚或矛盾,但就广泛了解历史的角度而言大有益处 [2]。

另外,易中天先生也提出了历史事件和历史人物的三种形象及三种读法。他指出:许多历史事件和历史人物都有三种面目,三种形象。一是正史上记载的面目,为“历史形象”,是史学家主张的样子。二是文艺作品包括小说和戏剧中的面目,为“文学形象”,是文学家艺术家主张的样子。三是老百姓主张的样子,是一般民众心中的面目,为“民间形象”,比如各种民间传说和民间习俗、民间信仰,也包括我们每个人自己心目中的形象。因此,历史也有三种读法。一种是站在古人的立场上看历史,是“历史意见”;一种是站在今天的立场上看历史,是“时代意见”;还有一种站在自己的立场上看历史,是“个人意见”。任何人讲历史,都不可能不涉及这三种意见 [3]。

以上来自不同学科的观点,都说明同一件事物可能存在不同侧面,多个特征,不同人有不同认识。因此,看待问题要全面,从不同主体、不同角度出发,多维思辨,才可能更接近事物或现象的本质。

4. “三语教学”在城市地理与空间规划教学中的应用

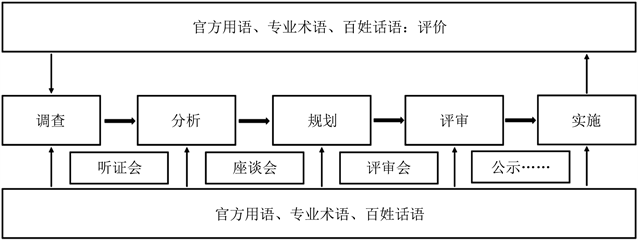

空间规划编制工作通常遵循“调查–分析–规划–评审–实施”程序,在不同阶段通过听证会、座谈会、评审会、公示等方式方法,听取政府、专家和城乡居民等各方面意见,从而实现集思广益,便于协调安排。因此,在讲解基本空间概念、分析规划区特征和规划实施效果评价等阶段,“三语教学”都可以应用(见图2)。下面结合不同的教学进程举例说明。

Figure 2. Application of trilingual teaching in the preparation and implementation of spatial planning

图2. 三语教学在空间规划编制与实施各阶段的应用示意

4.1. 诠释基本概念

4.1.1. 城市

现以“城市”这个城市地理与空间规划中的核心概念为例,看“三语”是从怎样的角度进行阐释的。

专业术语表达特点通常是简练、扼要。1999年的《城市规划基本术语标准》对城市定义是:“城市(城镇) city”是“以非农产业和非农业人口聚集为主要特征的居民点。包括按国家行政建制设立的市和镇” [4]。吴志强在《城市规划原理(第四版)》中进一步阐释到:“镇和城市是城镇型居民点,统称城镇,居民主要从事非农业活动。……具体地说:城镇是以从事非农业活动人口为主体的居民点,在产业构成上不同于村庄,相对于村庄,城镇一般聚居更多的人口;城镇一般是工业、商业、交通和文教的集中地,是一定地域的政治、经济和文化中心” [5]。概念界定从居民点开始,突出居民点的非农特征,重在对客观事实的理性归纳和概括,带有一般性和普遍性。

我国高度重视科学认识城市及其发展规律,城市常见于官方用语。政府从经济社会发展等工作出发,强调城市的地位和作用,城市性质涵盖的范围比较全面。如《2015中央城市工作会议公报》指出:“城市是我国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心,在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。”“城市是我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方,全面建成小康社会、加快实现现代化,必须抓好城市这个‘火车头’” [6]。

百姓话语也常反映对城市性质的看法。但城市与人们生活息息相关,百姓更多是从个人体验去认识城市,表达可能不够全面,却往往入木三分。如作家池莉小说中描写:“吉庆街实际上已经不仅仅是一个吃饭的大排档了。……吉庆街是……一个大家心照不宣表演的生活秀” [7]。“卖唱的和买唱的都无所谓,都乐意扮演自己的角色,因为但凡动脑筋一想,马上就明白:人人都是在这生活的链条当中,同时都在卖唱和买唱,只是卖唱和买唱的对象不同而已,老虎怕大象,大象却还怕老鼠呢。表演者与观看者互动起来,都在演戏,也都不在演戏;谁都真实,谁都不真实” [8]。相比著名城市学家刘易斯•芒福德提出的“剧场”理论 [9],我们看到,通过对城市街头生活的深入观察和生动描述,百姓话语更形象的回答了哪是一个秀场,是一个怎样的秀场,是谁在秀。秀场即剧场,这与专业术语对城市性质的抽象概括实是殊途同归,表里互文。

4.1.2. 乡村

同样,对“乡村”这一空间规划的核心概念,“三语”也体现了视角的差异和变化。

我国地理学界和城乡规划学界长期研究乡村,对乡村的定义不断演变,但总体上围绕聚落、农业、田园等要素特征。金其铭等认为,乡村既可以用来指位于乡间的具体聚落,也可以指一个非城市的广大区域 [10]。王声跃等认为:“科学的乡村概念就是,以农业生产活动为主,由散布的多层次乡村居民点景观及其周围的田园景观组合而成的非城市化区域” [11]。宁志中等指出:“乡村(Rural)是以农业经济为主,社会结构相对简单、稳定,以人口密度低的集镇、村庄为聚落形态的地域总称” [12]。全国科学技术名词审定委员会2021年新公布的《城乡规划学名词》对“乡村(countryside)”的解释是:“具有大面积农业或林业土地使用或有大量的各种未开垦土地的地区。其中包含着以农业生产为主,人口规模较小、密度低的人类聚落” [13]。此概念对乡村的土地类型有了进一步界定,更便于指导规划实践。

在新时代,政府对乡村性质及其发展规律认识更加深入,官方用语中便包含了新内容。2021年颁布实施的《中华人民共和国乡村振兴促进法》第二条规定:“本法所称乡村,是指城市建成区以外具有自然、社会、经济特征和生产、生活、生态、文化等多重功能的地域综合体,包括乡镇和村庄等” [14]。这一最新法律强调了乡村是一个别于城市建成区的多功能地域综合体。不过,该定义认为乡村从类型上包括了镇。这是一个新的认识。因为如前所述,在以往官方用语和专业术语中,镇常被视为城市型居民点。

上述专业术语和官方用语都比较简明概括,而百姓话语中,乡村呈现的往往更为细致全面,各类要素更丰富具体。如作家蒋亚林的散文所描绘:“转头四望,除了远处那撮灰蒙蒙的烟树村落,四面八方都是一片连一片的天、黄土岗子、杂树林、野草地、或宽或窄或大或小不成规则在蓝天下清澈闪光的河。过了河有一大片桑树林。到五月,桑树林绿汪汪一片海,树叶间结满桑枣……每年桑树枣熟的季节,村里一帮破衣烂裳的孩子都喜欢往桑树林里钻,……桑树林过去,就是那漫无边际的大草滩了。远远望去,草滩上有蚂蚁般微微移动的一小块一小块或灰或白的斑点。大一点的是牛,小一点的是羊。一灰一白,都在啃草。走近了,可听到咕吱咕吱的声音,那是乡村的音乐” [15]。目光所及,以村落为中心,美好和谐的田园景观,活灵活现的人和动物,一幅画卷徐徐展开。这段描写,勾勒出一个具象、生动、完整、典型的乡村环境。

4.2. 分析城市特征

准确分析城市特征,是确定城市性质、保护和营造城市特色风貌的重要前提。历次城市总体规划文本、国民经济社会发展规划、政府工作报告、统计年鉴、历史地理书籍、文学作品等,都是可以用于分析城市性质的资料。但由于视角不同,表达方式存在差异,各有特点。

用专业术语分析城市特征,紧扣关键,不蔓不枝,理性冷静。试以《武汉市城市总体规划(2010~2020年)》为例,文本第七条点明城市性质:“武汉是湖北省省会,国家历史文化名城,我国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和交通通信枢纽” [16]。

官方用语也非常注重准确性和科学性,客观陈述。如武汉市政府官方网站上对城市特点的介绍:武汉,简称“汉”,俗称“江城”,位于中国中部、湖北省东部、长江与汉江交汇处,是国家历史文化名城,中国中部地区的中心城市,是全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽,是湖北省省会。……武汉市属北亚热带季风性(湿润)气候,具有常年雨量丰沛、热量充足、雨热同季、光热同季、冬冷夏热、四季分明等特点。……武汉市土壤种类繁多,共有8个土类、17个亚类、56个土属、323个土种。……武汉市植物区系属中亚热带常绿阔叶林向北亚热带落叶阔叶林过渡的地带。据不完全统计,全市的蕨类和种子植物有106科、607属、1066种,兼具南方和北方植物区系成分。常绿阔叶林和落叶阔叶林组成的混交林是全市典型的植被类型。……武汉市江河纵横,河港沟渠交织,湖泊库塘星布,滠水、府河、倒水、举水、金水、东荆河等河流从市区两侧汇入长江,形成以长江为干流的庞大水网。现有水面总面积2117.6平方公里,约占全市国土面积1/4 [17]。这段话除了简明扼要介绍武汉的城市性质,还分别提到了武汉的气候、土壤、植被、水文等特征,语言平实、冷静。

但百姓话语则来得非常直接热烈。“天啦,这个时候,我才发现:武汉对于我,是多么合适。这个从古云梦泽发育起来的城市,江河湖塘,星罗棋布;浩瀚长江与汉水,竟然慷慨地流经中心城区;这两支源远流长的地球上最可宝贵的淡水资源,如此丰沛地哺育着我。正因为远离海水盐分的侵蚀、远离沙漠枯燥的吞噬,武汉的土壤才如此肥沃,武汉的植物才如此丰茂。特别是植物的气息,经过我多年的留心比较,我敢说,相比其他许多城市,武汉的香樟树,樟木香就是格外的浓郁。我还敢说,武汉秋季的桂花、冬季的腊梅、夏天的荷花与栀子花以及白兰花,就是更香且更艳,洁白的花色自有洁白的一种傲艳。何况除了植物还有气候,气候四季分明,绝不一味地热或者一味地冷或者一味地干燥。大江大湖的纯粹淡水,一年四季都蒸发着水分子,这是一部巨大的天然加湿器,对肌肤的无形滋养,怎么夸张都不过分” [18]。作家池莉完全凭自己的嗅觉、触觉、视觉等个人感受,将武汉独特的气候、土壤、植物、水文等特征描述出来,毫不掩饰,直抒胸臆,热切地把武汉家乡特点告诉每一个人,简直所有方面比较都是武汉最好,字里行间可见对武汉的热爱。

比较上述可见,专业术语和官方用语较客观理性,而百姓话语则主观感性。同是分析城市性质,专业术语注重把握关键,官方用语讲究准确全面,百姓话语偏好个人感受,“三语”或许从政治、经济、生活等角度侧重有所不同,却恰能互相补充印证。

4.3. 评价实施效果

规划实施效果怎样,事关城乡社会经济发展和人民日常生活,需要定期评价。生态文明时代,自然资源有无保护、人居环境是否优美,影响到人们对整个空间规划的印象。因此,各地都非常重视。试以武汉城市总体规划为例。

先看专业术语如何评价规划文本。2009年,《武汉市城市总体规划(2009~2020年)》获得国际城市与区域规划师学会颁布的“全球杰出贡献奖”,是我国城市总体规划在国际上首次获得的最高奖项。该规划强化了对武汉山水十字轴线等的生态保护和自然功用。国际城市与区域规划师学会评语是:“武汉市通过规划一个可持续的空间发展框架,在协调生态保护与发展方面进行了宝贵探索,在实现特大城市依靠自然循环促进生态保护方面具有全球示范效应。同时,武汉城市总体规划采取了尊重生态的规划技术方法,构建贯通城市内外城市风道和冷桥,建立高效低耗的城市快速交通网络,形成‘轴向拓展’、‘轴楔相间’的生态型、集约化发展的城镇空间格局,符合人类聚居形态发展的先进理念” [19]。这段评价中,显然运用了较多的专业术语,是来自国际规划学界和业界的评价。

在该规划里,长江是城市的重要生态轴线,是贯通城市内外的风道和绿楔。那么,规划实施的效果如何呢?请看官方用语如何评价。

政府工作报告汇集官方用语,既有回顾总结,也有任务部署。回顾总结即代表了对规划实施的官方评价。《2018年武汉市政府工作报告》对一年的工作回顾是:“我们高点推进长江空间主轴,依托沿线自然生态禀赋、城市历史文化积淀,打造历史之城、当代之城、未来之城……发布长江主轴概念规划,交通轴、经济轴、生态轴、景观轴、文化轴‘五轴一体’规划研究深入展开。左右岸大道示范段和沿江景观阳台开工建设。……生态保护力度不断加大。落实推进共抓长江大保护实施意见,长江汉江岸线资源环境整治成效明显” [20]。显然,城市规划文本中所提的长江生态轴线的规划正在实施且取得很多进展。但由于文体篇幅和体例所限,长江岸线生态保护建设的成效就一笔带过,评价点到即止,甚至只能隐含在长江主轴等抽象概念之中。

作家的话,也可以化为百姓话语。在文学中,长江岸线资源环境整治成效的方方面面都具体可感,得到详细展示。作家池莉的新著《从容穿过喧嚣》便描述了她自己走在武汉江滩的独特体验。“在城市中心徒步,主要是有安全感和省心。渴了饿了,城市商业网点随时补充。累了乏了,随时随地休息。不慌不忙步行。全心全意步行。一侧有长江相伴,一侧有林带相随。江上有缓缓行进的轮船。江边有闲散沉静的钓鱼人。你还可以暗暗期盼江面忽然冒出欢快的江豚,它们从前曾经调皮地追逐过你乘坐的渡轮。你看花草树木千姿百态各有各的美,它们根本不鸟人工修剪,该是怎样的个性还是怎样的个性,全然没有完全相同的两片枝叶。你听各种鸟儿啾啾啼鸣、嬉闹追逐,野猫却在草丛中悄然匍匐潜行,一副猎手架势,你替猎物担心,也替猎手担心。黄昏了,忽然有一只黄鼠狼蹿过。野兔总是冒冒失失,突如其来,与你差点撞面,它立刻据地作势,两只细长大耳朵竖起来,一耸一耸,少顷转身飞奔。这些野生动物的出现就是会让你觉得这个世界与你亲。就这么步行。就这么交流。什么都不用说。大自然总在你耳边浅唱低吟。太阳把植物的气息晒得愈发浓郁了,真香。你呼吸渐渐加深。你不断吐故纳新。你浑身上下是如此通透舒坦,没有再美妙的了” [21]。在以往问卷调查中,江滩曾获评最受武汉市民喜爱的公园。而作家细致的观察,对长江江滩的位置、景观、便利性、生物多样性的最真实写照,让读者仿佛身临其境,产生同感。这不正代表了百姓话语说出了武汉市民喜爱江滩的理由吗?

5. 结语

人是城市空间的主人,空间规划为了人民。营造良好人居环境,促进人与自然、人与社会、人与人之间的和谐,是城市地理研究和空间规划的重要目标。以人为本的空间规划需要政府、百姓和规划师的共同参与,彼此悉心倾听官方用语、百姓话语和专业术语不同的声音。三语教学的意义,就是要求关注不同群体的实际需求,尤其是百姓需求,从不同视角发现问题、分析问题和解决问题。三语教学,既是一种认识方法,也是一种分析方法。三语之间,有对立也有统一,但综合各方观点,认识和分析就更为全面。城市和乡村都是非常复杂的生态社会空间系统。社会构成有多复杂,语言表达就有多复杂。也许每一社会群体都有自己独特的空间需求和话语表达。正因如此,为了更好的空间研究与规划,“三语教学”的内涵及其应用还需继续探索。

基金项目

教育部产学合作育人项目:“基于‘流空间’的城市地理学教学案例开发”(201901261002);湖北大学研究生教育改革项目:“自然学校共建共享与地理学科教学专业硕士创新人才联合培养机制研究”;湖北大学精品课程双语教学项目:“计量地理学”(2020C05)。