1. 引言

土地是人类赖以生存与发展的重要资源和物质保障,在“人口–资源–环境–发展(PRED)”复合系统中,土地资源处于基础地位 [1]。土地不仅能够为人类提供重要的原材料,产生经济效益,而且具有保障国家粮食安全和维护社会稳定的社会效益以及生态涵养、调节气候和净化生态环境的生态效益 [2]。土地利用结构是指国民经济各部门、各产业占用不同类型土地的数量比例和在空间上的集合,合理的土地利用结构能从经济、社会和生态等方面带来良好的效益,并能有效地促进土地利用系统的良性循环,促进土地资源的高效及可持续利用,即能充分实现土地利用系统的功能,并使之最优化 [3] [4]。而城市功能和土地利用结构对于更好地了解城市化和环境问题之间的相互作用和反馈至关重要,已经成为城市生态和可持续发展研究的热点 [5]。近年来,随着生态环境破坏,土地生产力下降以及人地矛盾尖锐等问题的涌现,国内外许多学者采用多种分析方法对土地利用结构做出了相应的研究并深入探讨了土地利用结构的战略规划,呈现出了大批的研究成果。王万茂认为,土地利用差异的实质是土地利用结构上的差异,土地利用差异分布的变化是一种结构性的变化,这一变化过程适应于整个社会与经济发展阶段 [6];赵兴国、潘玉君研究发现中国各地区土地利用可持续性总体偏低且出现不同程度的赤字现象,近71%的省区土地利用可持续性呈上升态势但增速不平衡 [7];刘纪远等人在研究21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析时得出结论政策调控和经济驱动仍然是导致我国土地利用变化及其时空差异的主要原因 [8];李贻学深入分析了我国土地资源可持续利用的现状以及存在的问题,归纳了我国土地资源可持续利用的基本内涵,提出了我国土地可持续利用土地政策的基本范畴和基本框架,并系统分析和论证了我国现阶段的土地可持续利用的土地政策 [9]。宗仁应用系统分析法、层次分析法和实证分析法等方法构建了从宏观到微观不同区域尺度的土地利用规划体系结构,并确定了不同层次土地利用规划的目标和任务,建立了不同层次土地利用规划的控制指标体系 [10]。而在未来土地利用应当重点关注5个方面的研究,即理论基础和整体分析框架研究、评价指标体系和定量模型研究、多尺度综合研究、区域土地利用冲突情景模拟研究以及理论与实践相结合研究 [11]。

然而,已有的研究大多偏向于全国性大范围的研究,人们对于区域性的土地利用结构变化的空间与时间维度还是知之甚少,尤其像江西省这样的中部农业大省,既受地形等因素的影响,又迫切需要跟从经济发展的步伐。江西省在发展基础差且限制条件多的前提下进行经济建设面临着巨大的压力,因此,实证研究江西省的土地利用结构的动态变化与发展规律,对促进江西省的土地资源的合理配置以及经济社会的可持续性发展具有重大意义。

本文采用相关分析、回归分析、信息熵以及洛伦兹曲线等多种计量方法和指标,多方面探讨了江西省近年来土地利用结构的数量变化及空间差异特征,并根据现有的土地问题提出针对性建议,以期为当地制定合理的规划政策、促进经济全面健康、协调可持续发展做出理论贡献,以及为解决泛长三角地区相关方面的问题提供经验与借鉴。

2. 研究区概况

江西省简称赣,界于东经113˚34'36''~118˚28'58'',24˚29'14''N~30˚04'41''N中间,位长江中下游的南岸(图1)。地貌类型丰富多样以山地,丘陵为主,涵盖了山地,丘陵,平原,水域四大地貌,丘陵山地多、平原岗地少是江西土地资源的一大特征 [12]。江西省占地总面积达16.69万平方公里,常住人口4622.1万,至2018年,江西省GDP为21,984万亿元,暂居全国第16 [13]。京广线和浙赣线贯通全境构成全省发展的“十”字型主体框架,全省三面环山,内侧丘陵广亘,中北部平原坦荡,整个地势由外及里、自南向北,渐次向鄱阳湖倾斜,形成一个向北开口的巨大盆地 [14]。至2016年江西省土地利用现状(图2)为:林地所占比重最大(62%),其次是耕地(18%)、城镇及工矿用地(8%),交通运输用地及其它用地占比最少(均为1%)。改革开放以来,国家的宏观政策、地方土地政策和社会经济的发展深刻影响土地利用变化的空间格局 [15]。

Figure 1. Geographical location map of Jiangxi Province

图1. 江西省地理位置图

Figure 2. Ratio of land use in Jiangxi Province in 2016

图2. 江西省2016年各土地利用占比情况

3. 数据来源及研究方法

3.1. 数据来源

1) 研究数据:本文研究数据来源于历年江西省统计年鉴、国家统计局、江西省自然资源厅、国家自然资源部土地调查成果共享服务平台。

2) 土地利用分类信息依据:参照《土地利用现状分类(GB/T21010-2007)》标准,将研究区的土地分为8类(分别为耕地、园地、林地、草地、城镇村及工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其它用地)。城市用地分为8类(分别是居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路和交通建设用地、公共设施用地、绿地与广场用地)。

3.2. 研究方法

3.2.1. 土地类型变化幅度

土地类型变化幅度指某一研究时段内不同土地类型在数量上的变化幅度 [16],其计算公式为:

(1)

R为江西省土地类型的变化幅度,Sa是该地类研究末期的面积,Sb是该地类研究初期的土地面积。根据此公式,可制作出各类土地变化幅度表。

3.2.2. 信息熵、均衡度、优势度

美国著名工程师香农创建了信息熵理论,其可以用来表示土地利用系统方式的有序性。信息熵就越低,意味着该系统越有序,结构性越强;信息熵就越高,意味着该系统越无序,结构性越差 [17]。信息熵的高低可以反映土地利用结构的分异程度和各土地类型面积分布的均匀程度,熵值越高,土地利用的职能类型越多,各类型的面积相差越小 [18]。当一个地区只有一种土地利用类型时,其信息熵为0,即Hmin = 0;反之,当区域不断发展至成熟阶段后,各土地类型已保持平衡状态,且满足信息熵最大化条件时,即

时,土地利用结构信息熵为最大,Hmax = ln(n) [19],一般情况下的熵值都会在这两个范围之间。其中信息熵(H)的公式如下:

(2)

其中,Pi表示各土地利用类型占该区域土地总面积的百分比(Pi = Ai/A),为了进一步深入分析,学者基于申农信息熵提出土地利用的均衡度概念 [20] [21]。均衡度是通过描述土地利用类型之间面积分布的均匀程度来揭示土地的结构特征,值越大,则该地区土地利用结构的均匀性越强。优势度I反映区域内一种或几种土地利用类型支配该区域土地类型的程度(即集中度),与均衡度的意义相反 [22],基于信息熵公式可以知道土地利用结构的均衡度J和优势度I的计算公式分别为:

(3)

(4)

3.2.3. 洛伦兹曲线

洛伦兹曲线用于表征各种用地情况集中分布的程度,可以清晰展现各种土地利用类型的内部空间分布差异,进而能够更好地分析该地区土地利用结构的合理性,为范围内土地建设规划决策给予实证。首先根据土地调查数据分别计算出不同土地类型的区位熵,计算公式如下:

(5)

Q为该地区区位熵,K为各地类面积百分比,M为总土地面积百分比;B1为江西省某市某一土地利用类型的面积,B2为江西省该土地利用类型总面积;A1为江西省某市土地总面积;A2为江西省土地总面积。然后根据区位熵,从小到大排列江西省各市的土地面积占总土地面积的比例,并算出累计比例。再以江西省总土地面积累计比例为横坐标,以江西省某地类面积累计比例为纵坐标,绘制出江西省各地类洛伦兹曲线。

3.2.4. 相关分析

相关分析可以阐明地理要素之间的密切关系程度。本文将江西省城市土地类型分为居住用地(x1)、公共管理与公共服务用地(x2)、商业服务与设施用地(x3)、工业用地(x4)、物流仓储用地(x5)、道路和交通建设用地(x6)、公共设施用地(x7)、绿地与广场用地(x8)。然后对第二产业产值、第三产业产值与各类用地之间的Pearson相关关系分析,得出相关系数表。

(6)

3.2.5. 回归分析

相关分析可以体现要素之间的相关性的程度,而通过建立线性回归模型可以进一步将关系更加明显化。根据工业总产值与各类用地的相关研究,将江西省的第二产业产值与工业用地和道路交通用地通过spss软件进行多元回归分析,得到回归模型。

(7)

(8)

(9)

3.2.6. Arcgis (10.2)

Arcgis是一种计算机制图应用软件,可以进行数据的编辑与处理、空间查询与分析以及可视化表达与输出,在进行空间分析时利用Arcgis (10.2)进行制图可以清晰准确地反映出数据空间特征,便于结论分析。

3.3. 江西省土地开发利用程度和数量特征

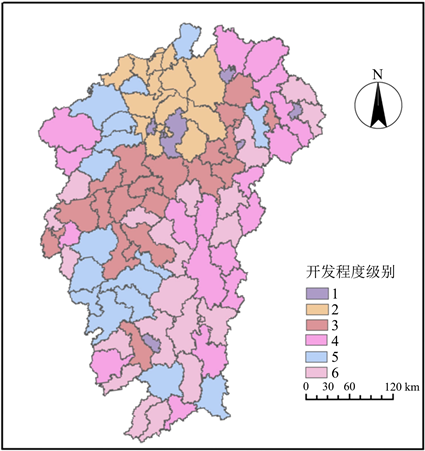

根据谭小燕等人的研究显示,江西省土地开发利用程度为I级的仅为南昌、九江、景德镇等少数几个地区,围绕I级城市为中心,开发程度为II级的集中在赣北地区,赣中地区次之,而赣南地区由于地形与交通的限制其开发程度大多为III级以上,赣东以IV级为主,赣西以Ⅴ级为主(见图3)。总体来说,江西省土地开发利用程度以南昌为中心,向四周辐散,赣北地区开发程度较高,赣南地区较低,总体开发不平衡。在县级尺度上,江西省人口、经济和城镇建设用地存在多种非协调发展的类型,因此有必要制定差异化的城镇化协调发展战略 [23],以此针对性的解决不同地区的土地利用开发过程中出现的问题。

根据2005年江西省土地利用数据可知,江西省农用地面积为14,190,111公顷,占土地总面积的85.02%,工程建设用地面积为906,211公顷,占总面积的5.43%,而未利用土地面积1,593,112公顷,仅占土地总面积的9.55%,其中未利用土地中有很大比例的土地是湿地等其他难以开发的土地。本文选取了全国以及江西省周边邻省的土地利用情况及人均耕地占有量的数据进行对比分析,如图4所示,江西省土地利用率较周边省份低,后备土地资源较为充足,同时也说明了江西省的土地开发水平较低速度较慢,具备较大的发展空间;但相比全国平均水平,其后备土地资源还是有一定的差距,因此,江西省应在加强工业开发与建设的同时,合理利用和珍惜每一寸土地。

江西省2016年的人口总数为4648万人,人均耕地面积仅有1.3254亩,相较全国水平人均耕地占有量低。根据2009~2016年土地利用结构变化数据计算土地利用变化幅度(见表1),该省域8年内耕地减少了10.4万亩,平均每年减少1.3万亩。为追求经济的发展,大量耕地被改为城镇村及工矿用地、交通运输用地及其他用地,造成耕地数量急剧减少,除耕地外,园地、林地、草地和水域及水利设施用地的变化幅度均小于零。说明江西省缺乏必要的科学政策和合理的土地规划,造成农业用地结构不合理,应认真贯彻和推进耕地保护措施的实施。

Figure 3. Grade map of land use and development degree in Jiangxi province (modified according to literature [24] )

图3. 江西省土地利用开发程度级别图(根据文献 [24] 修改)

Figure 4. Comparison of land use and per capita arable land in China and neighboring provinces of Jiangxi province

图4. 全国及江西邻省土地利用情况及人均耕地占有量比较图

Table 1. Change amplitude of various land use types from 2009 to 2016

表1. 2009~2016各土地利用类型变化幅度

3.4. 江西省城市土地利用结构特征

土地利用结构是复杂系统的,其变化与经济、社会等变化有着紧密联系 [25] [26]。城市土地是城市社会生活和发展的物质基础,是提供城市各种资源的媒介,也是最具创造力、增值潜力最大的国有资产,更是政府可以直接进行操作运营高效资本的根基,城市经济对我们国家的GDP的贡献率己经超过70% [27]。图5显示,江西省工业用地、道路和交通建设用地、公共管理与公共服务用地占比从2015年开始上升,商业服务业设施用地占比从2015年开始下降。全省居住用地与公共设施用地占比总体呈下降趋势,但居住用地始终是建设用地中占比最高的用地类型,而公共设施用地占比也在2015年下降幅度最大,工业用地和物流仓储用地占的比例相对处于平稳发展态势,变化相对不大。由此看出,在2012~2018年期间,2015年是江西省土地利用结构变化的一个转折点,这与我国2015年实施的土地政策有关,即更加注重服务社会经济发展,出台了支持产业和经济发展的一系列有关稳增长、调结构的用地政策。

从2018年江西省城市建成区用地现状总体构成来看,道路和交通建设用地面积仅占城市用地总面积的16%,而工业、仓储用地占城区总面积的20%,商业服务业设施用地占7%。此外,至2018年江西省工业用地结构占建设用地的18%,整体上与《城市用地分类与规划建设用地标准》(15%~30%)相符。然而,由表2可知,省内工业用地分布不平衡,南昌市工业用地占全省工业用地总面积最高达22.4%,而上饶市最低仅占1.81%。江西省作为如今的旅游与资源大省,拥有优越的地理位置,是中部地区重要的枢纽城市,但其土地结构变化没能及时跟上城市职能的转变,交通始终是制约经济发展的重要因素。江西省应重视交通对经济的带动作用,要想富必须先修路,迫切需要加强各地交通等基础设施的建设,整体上可持续平衡发展。

Figure 5. Change chart of urban land use structure in Jiangxi Province from 2012 to 2018

图5. 2012~2018年江西省城市用地结构占比变化图

Table 2. Proportion of Industrial Land in Prefecture-level Cities of Jiangxi Province in 2018 (%)

表2. 2018年江西省各地级市工业用地占比(%)

为了分析城市用地结构与经济社会发展之间的联系,本文对江西省2012~2018年第二和第三产业产值与各类用地之间进行相关性分析(见表3)。结果表明,江西省第二第三产业产值,与公共设施,物流仓储和商业服务设施用地相关性不大,与居住用地,工业用地,道路和交通建设用地、公共管理与公共服务用地和绿地相关性较高。

将江西省的第二产业产值与工业用地和道路交通用地进行多元回归分析,得到以下回归模型:

(10)

结果表明,其拟合优势度R2 = 0.951 (F = 38.493),意味着工业用地,道路和交通建设用地可以解释第二产业产值的95.1%变化原因。

将江西省的第三产业产值与公共管理与公共服务用地,绿地与广场用地进行多元回归分析,得到以下回归模型:

(11)

结果表明,其拟合优势度R2 = 0.990 (F = 201.565)意味着公共管理与公共服务用地,绿地与广场用地可以解释第三产业产值的99.0%变化原因。总结分析可知:公共管理与公共服务用地,绿地与广场用地全部均会对第三产业产值产生显著的正向影响关系(图6)。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 6. Multiple regression analysis diagram

图6. 多元回归分析图

Table 3. Pearson correlation coefficient

表3. Pearson相关系数表

*p < 0.05;**p < 0.01。

3.5. 土地利用结构变化的时空差异分析

3.5.1. 土地利用结构有序性分析

土地利用结构信息熵的变化本质上是土地利用结构的变化 [28] [29]。根据2.2部分呈现的研究方法,计算出江西省2009~2016年土地利用结构信息熵、均衡度和优势度的变化情况。结果显示(表4),土地结构的信息熵从2009年的1.2068不断增加到2016年的1.2235,均衡度与此同时也从0.5803增加到0.5884,优势度则随之从0.4197下降到0.4116。这表明江西省土地利用结构整体趋向均衡,有序程度呈下降趋势,土地利用结构不稳定。选择江西省2009~2016年国内生产总值及第一产业第二产业及第三产业与土地利用结构的信息熵进行相关性分析(见表5),得出结论,在显著性水平0.01上,江西省GDP和经济效益与土地利用结构信息熵高度相关,特别是第二产业和第三产业,它的信息熵的相关性高于第一产业,说明第二、三产业的快速发展,使得江西省工程建设用地的规模和需求量不断增加,因此信息熵便开始增加,提高了土地整体运用的无序性,土地利用结构向均衡性演变。

Table 4. Urban land structure and its information entropy, equilibrium degree and dominance degree in Jiangxi Province from 2009 to 2016

表4. 2009~2016年江西省城市土地结构及其信息熵、均衡度和优势度

Table 5. Pearson correlation coefficient

表5. Pearson相关系数

*p < 0.05;**p < 0.01。

为进一步从空间上反映区域之间的土地利用结构有序性差异,笔者计算出江西省各地级市的信息熵、均衡度及优势度(表6),并利用arcgis (10.2)软件进行空间分析(图7)。结果显示,江西省土地利用信息熵为1.224,各地级市土地利用结构信息熵差异明显,其中熵值最高地区是南昌市为1.532,熵值最低区是赣州市仅为0.985。为此,本文将其划分为信息熵低值区(<1.2)、中值区(1.2 ≤ x ≥ 1.4)和高值区(>1.4)。除南昌市和新余市之外,其它地级市均处于中低熵值;从整体上看,江西省的土地利用信息熵总体中等偏低,这也反映了江西省处于低水平慢发展的进程中。其中均衡度最高的是南昌市(0.737),最低是赣州(0.474),这与信息熵分布一致,而优势度反之,赣州市最高0.526,南昌市最低0.263,这一结果体现了南昌市的土地结构较其他市区更为合理,土地利用结构之间的发展也比较平衡,并且有朝着多元化发展的趋势,而赣州市的土地利用结构则相反,这也印证了经济水平越高的地区,土地利用类型便越多样而均匀而经济水平越落后的地区,土地利用类型就越集中,二者互为因果 [30]。

Table 6. Urban land use structure and its information entropy, equilibrium degree and dominance degree in Jiangxi Province in 2016

表6. 2016年江西省各地区城市土地利用结构及其信息熵、均衡度和优势度

Figure 7. Spatial distribution map of land use structure information entropy in Jiangxi Province

图7. 江西省土地利用结构信息熵空间分布图

3.5.2. 土地数量结构集中化分析

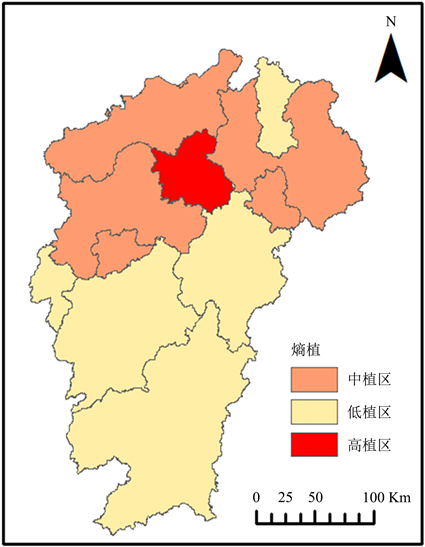

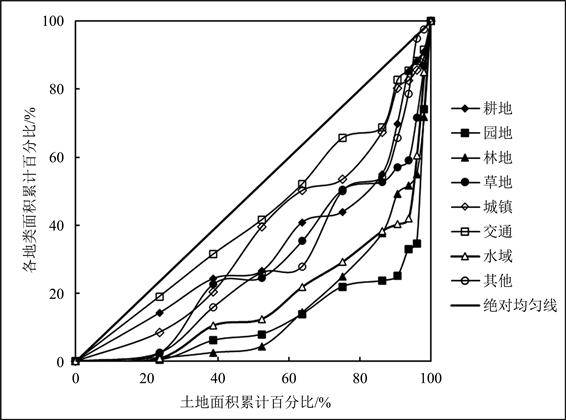

在计算区位熵(表7)的基础上,制作2016年江西省各土地利用类型洛伦兹曲线(图8)。当洛伦兹曲线与横坐标夹角为45˚时,该曲线称为绝对均匀线,曲线离绝对均匀线离差越小,表明该土地利用类型在研究区域分布均匀程度越高,反之,则表明该土地利用类型在研究区域中的分布相对集中 [31]。江西省的城镇、交通和耕地用地比较靠近均匀线,说明这三种土地利用类型在江西分布相对比较广散均衡,即在各市、县的面积比例大致是相同。园地、草地和其他用地次之,而水域、林地和园地偏离均匀线最明显,在各地区的面积占比相差较大,分布集中不均衡,即某些市、县的水域、林地尤其是园地的面积所占比例要高于其它地区的平均水平,其中赣州的林地和园地是全省占比最高的地区,而九江的水域面积占比最高,这与原始的自然环境、地区开发程度及国家政策等因素有关。赣州市群山环绕,地形以山地、丘陵为主,其中丘陵占总面积的61%,山地多平地少致使耕地面积少,城镇建设难度大,经济开发速度较慢,却有利于园林的保护和发展,全市拥有多个国家森林公园及自然保护区,因而其园地和林地在全省占比较高。九江位于江西省最北部,地处长江中游,地势平坦襟江傍湖,长江过境长度151公里,万亩以上湖泊有10个,千亩以上31个,中国第一大淡水湖有70%的水域在九江境内,面积近300万亩。九江市水资源禀赋较好,但仍实行严格水资源管理制度持续营造良好的水生态环境,促进地区经济社会发展 [32]。因此其水域面积占全省比重较大。区域土地利用结构差异大促使地区生态环境及社会环境差异大,区域生态经济发展不平衡,但可通过发挥自身优势,补缺短板,实现土地利用结构的平衡发展。

Table 7. Location entropy of cultivated land in Jiangxi Province in 2016

表7. 2016年江西省耕地的区位熵

Figure 8. Lorentz curve of land use types in Jiangxi Province in 2016

图8. 2016年江西省土地利用类型洛伦兹曲线

4. 结论与建议

4.1. 结论

1) 江西省土地开发利用程度以南昌为中心,向四周辐散,赣北地区开发程度较高,赣南地区较低,总体开发不平衡。其土地利用率较周边省份低,后备土地资源较周边省份也更为充足,同时也说明了江西省的土地开发水平较低速度较慢,具备较大的发展空间。

2) 2015年是江西省土地利用结构变化的一个转折点,这与我国2015年出台的支持产业和经济发展的一系列有关稳增长、调结构的用地政策有关江西省省内工业用地分布不平衡,许多地区因为交通不便造成经济严重落后,区域发展不平衡,贫富差距大。通过相关性分析得出,道路和交通建设用地与第二产业产值有极大的相关性;公共管理与公共服务用地,绿地与广场用地的增长会对第三产业产值产生显著的正向影响关系,适当增加其用地有利于发展第三产业。

3) 由历年江西省信息熵可看出江西省从2009年至2016年,江西省从时间序列上看土地利用结构有序程度呈下降趋势,江西省8年内耕地减少了10.4万亩,为追求经济的发展,牺牲耕地改为其他用地,说明缺乏必要的科学预测和合理规划,造成农业用地结构不合理。江西省的GDP和经济效益与土地利用结构信息熵呈现出高度相关,第二、三产业的迅速发展,使得江西省建设用地的规模和需求量不断增长,促使了信息熵的增加。南昌市土地利用有朝着多元化发展的趋势,而赣州市的土地利用结构则相反。

4) 由洛伦兹曲线得出结论:江西省的园地、水域和水利设施用地和林地离均匀线最远,分布比较集中,在各地区的面积占比相差较大,分布不均衡,其中赣州的林地和园地是全省占比最高的地区,而九江的水域面积占比最高,这与自然环境、地区开发程度及国家政策等因素有关。

4.2. 建议

1) 合理利用和珍惜每一份土地,因地制宜提高土地利用效率。要完善管理制度,合理开发未利用的土地,强化土地利用规划作用,促进土地的健康有序发展。

2) 科学决策,切实保护耕地资源,积极响应“建设农业大省”的号召。把保护耕地放在土地利用和管理的首位,坚持严格保护基本农田不动摇,保持耕地占补平衡 [33]。提高农业人口素质,通过农业科技的推广和普及,提高农用地生产力认真贯彻和推进耕地保护政策的实施 [34]。在保证耕地数量的同时注重耕地质量,利用气候优势发展生态农业,使农业发展顺应社会经济和生态发展规律,加快推动由农业大省向农业强省转变。

3) 不断加强各地交通等基础设施的建设,综合平衡发展。重视交通对经济的带动作用,特别是赣南地区,土地利用开发程度较低,合理增加交通及基础设施的用地面积,加强与邻省的交通线路连接,通过交通等基础设施的建设促进与周边省份的经济合作,从而带动经济发展。

4) 三大产业共同发展,坚持经济效益与生态效益的统一。适当增加工业用地占比,发展第二产业,盘活城市存量土地,加快土地市场化步伐,合理调整城市用地结构,优化土地配置,改善城市综合环境,挖掘城市用地潜力,适当提高城市土地容积率,积极利用多维空间 [35]。同时,在发展经济的过程中注重保护生态环境,加强生态环境工程建设,促进生态系统的平衡发展。

参考文献

NOTES

*通讯作者。