1. 引言

“课程思政”是高等院校践行教书育人的重要途径,是新时代高等院校专业课建设的重要课题 [1] [2],如何有效的将课程思政和专业课有机结合,打破传统课堂教学的时空限制,进行适应新形势新任务下的教学模式改革尤为重要。分享式“课程思政”教学模式,是以互联网为基础以“微信群,QQ群”为手段,利用分享式课程思政平台进行学习的新模式新方法,是对教学过程本质——知识交换的升华,形成新时代新形势下的课程思政教学模式,使学生由知识受体变为知识供体,形成师生互动的新模式。

新能源及可再生能源是能源相关专业的专业必修课,是以清洁可再生能源生产和转化技术为内容的课程,绿色低碳是课程的主线,绿色低碳是我国“生态文明”建设的主旋律,为此将生态文明世界观建设,作为课程思政的主旋律。将课程内容和思政知识点——“生态文明思想体系”的核心内容有机结合,才能使思政知识点与专业教学内容水乳交融,达到润物细无声的思政效果 [3] [4]。

2. 传统课堂教学进行程思政”存在的问题

2.1. 传统课堂教学的时空限制影响“课程思政”教学效果

传统的课堂教学是指以教师为主体,以教室为学习场景进行的学习活动,教师在进行专业知识讲解的同时进行“课程思政”。在时间上,一节课50分钟,专业知识占比在90%,即使精心设计,课程思政的教学的时间也是有限的。在课程思政的内容上,由于时间的限制,课程思政从知识点到案例很难充分论述和深入展开,只能是点到为止,浅尝则以,故而空洞乏味,很难吸引学生、激励学生。在空间上,即使借助多媒体教学手段,也为教学活动的场教室所局限,限制了学生的心理感受、情感分享和思政体验,难以收到良好的教学效果。

2.2. 传统的课堂教学互动性差

传统的课堂教学是以教师为单一知识源,一对多的知识单相流动的输出模式,即使有学生的积极参与反馈,由于一对多,也很难形成有效的互动;同时课堂教学组织过程强调有序性,也限制学生自由发挥,偏离专业知识的教学主线,进而限制学生深入触及社会相关热点及焦点问题,难以提升课程思政的深度,不能触及学生灵魂,难以形成共鸣。

2.3. 传统课堂教学其效果不能形成有效的实时评价

传统课堂教学效果的检验,常常采用传统的课堂随机提问,课后作业及阶段考试的模式监测学习效果;随机提问很难以点带面,尤其课程思政,个体差异性大,知识背景和成长经历限制了不同学生对课程思政知识点的理解和掌握有很大的差异性,很难做到因材施教,有的放矢;而课后作业,阶段考试缺乏实效性,对课程思政效果的检验是延时的,甚至是无效的。

3. 重构融合思政课程知识体系

分享式课程思政平台建设的基础是新能源及可再生能源课程,在课程中必须充分融合课程思政知识点,明确课程思政目标,建立专业内容与课程思政知识点的映射关系,根据课程内容进度,分阶段、有重点展开课程思政教育。

3.1. 明确课程思政目标

依据新能源及可再生能源课程特点-绿色、低碳、可再生,充分印证“生态文明思想体系”,通过课程学习可以使学生深入体会“自然科学观、绿色发展观、整体系统观、严密法制观、基本民生观、全球共赢观”等“生态文明思想体系”的核心知识点,进而充分认识:世界万事万物是联结在一起的有机整体,它们相互联系、相互依赖,整个世界是一个生命整体,人在自然之中,人的生存与其他物种的生存状况密切相关,其他物种的存在状态关系人类的生存质量,形成生态文明世界观。达到“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念。故而将构建生态文明世界观作为课程思政目标。

3.2. 建立课程思政知识点与课程内容建立映射关系

自然科学观:强调人与自然和谐共生。新能源可再生能源替代传统能源(煤炭、石油、天然气),解决传统能源开发利用过程中破坏自然环境,违背与自然和谐共生的自然科学观;印证了大力发展新能源及可再生现实意义和未来意义。

绿色发展观:坚持绿水青山就是金山银山。平衡经济发展与环境保护的关系,新能源——以生物质沼气化技术为例,在开发利用环节必须同步考虑排放问题,实现清洁能源的全生产链低排放,实现真正清洁,要求在新能源利用技术、工艺设计环节,在充分分析技术利用新技术的同时,分析其环境影响,解读绿水青山的绿色发展观。并进一步印证基本民生观:坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉,良好的生态环境普惠众生。

整体系统观:坚持山水林田湖草是生命共同体,强调生态循环能力,深度分析可再生能源的可再生、可循环特性,清洁可低碳特性;这些特性是新能源及可再生能源评价的重要指标。生态循环,符合可再生的理念,来源于自然回归自然,修复自然环境,以沼渣的资源化为例,沼渣来源于生物质,回归盐碱地生态修复,充分印证整体系统观。

严密法制观:坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境。分析新能源技术应用的国家技术政策、技术规范的章节,充分体现能源政策制度的建立是通过法律法规落实清洁能源的技术进步和技术发展。

全球共赢观:坚持共谋全球生态文明建设。新能源及可再生能源技术引进,国际先进案例的分析,充分表达全球共赢观。

3.3. 形成课程思政知识体系

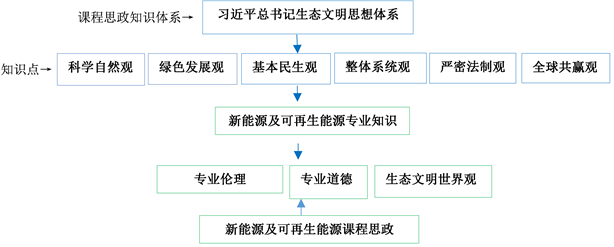

课程思政知识体系如下图1。

Figure 1. Ideology and politics education knowledge system

图1. 课程思政知识体系

4. 创建分享式“课程思政”教学平台

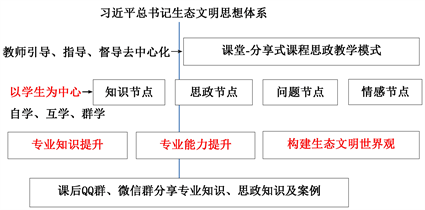

在互联网技术高速发展的当今社会,网络资源丰富,网络开放包容度高,利用互联网各类平台分享知识和思想的手段方法多样,简单易操作,学生喜闻乐见,参与积极性高。为此创建以“微信群、QQ群”为手段,以互联网为基础的课程思政教学平台。在平台上植入新能源及可再生能源“课程思政”知识体系。搭建以学生为中心,以“生态文明思想体”为核心思政元素和思政知识点的分享式课思政教学模式平台 [5],该平台的具体结构如下图2:

Figure 2. Sharing ideological and political education platform

图2. 分享式课程思政平台

4.1. 整合资源打破时空界限

利用分享式多媒体课程思政教学模式平台整合课上课下、国内、国外教学、专业、工程实践资源,思政知识和思政案例,形成更丰富的课程知识资源和思政知识案例资源。深刻验证课程思政知识点“全球共赢观、绿色发展观、整体系统观、严密法制观、基本民生观、自然科学观” [6],突破课堂50分钟学时时空限制,形成课上课下互动,时时刻刻进行思政知识学习,专业知识学习,营造多空间、多渠道、多时间的学习模式和学习氛围;利用分享实现全员参与,人人有任务、有目标、有责任,形成群学、互学、自学的学习状态,使分享课程思政成为习惯。

4.2. 分享思政知识和案例重新定位师生关系

利用分享式多媒体课程思政教学平台去教师中心化,以学生为中心,每一个学生都是思政节点、知识节点、问题节点、情感节点,都是知识源,打破了教师为唯一知识源的情况形成多源共享,多源互动的网络知识多向流动。每一个学生(节点)都要利用微信群、QQ群分享专业知识和思政知识,分享式的教学模式,使学生主动参与、主动分享自己的专业知识、思政思想和思政知识学习体会;分享专业知识、思政知识案例、PPT、图片、视频等多种形式的;教师以及同学共同对分享的专业知识、思政知识内容进行评价,改善学习生态,把课程思政重要时空和主动权交给学生,为每一学生提供展示的平台,师生角色互换反转,激发学生兴趣,教师起到引导、指导和督导的作用,通过分享课程思政目标和规则规范学生分享活动,师生教学相长,相得益彰。分享式教学模式使学生有更多时间独立思考自主学习提升学习效率和学习质量。

4.3. 全面准确实时监测动态评价学习效果

利用分享式多媒体课程思政教学模式平台,及大数据和测评分析软件,形成对学生多层面的实时动态考核机制,规避了课堂提问的以偏盖全,及不及时不准确;采取平台分享度——上传思政案例次数、平台参与度——对同学的思政案例点评次数、平台案例转发下载度——下载次数及期末考试进行综合评价学生的学习效果,并利用大数据和分析测评软件形成全面而精准的考试模式,有鲜明的分享数据为基础,有学生参与的案例评价为依据,有下载转发为佐证,全面、深入、有效对学生学习尤其是课程思政学习效果进行全面评价,形成了行之有效的监测评价体系。

5. 结束语

课程思政是为实现高等教育全过程育人、全方位育人,开创我国高等教育事业新局面而提出的,同时“十八”大之后我们国家也进入了生态文明和高质量发展的新时代,为了高质量的培养合格人才,迫切需要专业课程内容与课程思政有机结合,迫切需要教学模式改革与创新以适应新形势下课程思政的新需求,提升课程思政教学效果。因此,提出构建分享式“课程思政”教学模式,多渠道整合资源,切实将课程思政教书育人贯彻于学生学习生活的方方面面,对帮助学生构建生态文明世界观具有重大意义和实践价值,需要不断探索、完善、创新。

基金项目

黑龙江教育科学“十四五”规划2021年度重点课题(GJB1421039);项目支持:2021年度黑龙江省高等教育教学改革研究项目。