1. 引言

进入新时代,文化产业已经成为经济增长的新动能和新引擎,在促进国民经济转型升级和提质增效、满足人民精神文化生活新期待、提升中华文化国际影响力等方面发挥了重要作用。尤其是2022年是通过《保护世界文化和自然遗产公约》第50周年,文化遗产保护、修复和活化也成为政府和学界关注的热点话题。政府加快扶持文化产业发展,从良渚古城遗址申遗到大运河文化带建设,从敦煌研究院座谈到云冈石窟考察,从指出“丰富的历史文化遗产是一张金名片”到强调“一个博物馆就是一所大学校”……站在守住民族之魂和立足世界百年未有之大变局的战略高度,习近平总书记一直在关心和推动历史文遗的保护传承工作。学界张朝枝等知名教授在相关讲座中多次科普旅游与文遗的共生和谐关系,促成了文旅融合不断深入的大趋势。在此背景下,作为文旅融合新业态之一的博物馆旅游大放异彩。根据国家文旅部发布的《文化和旅游发展统计公报》,2020年以前我国博物馆年接待观众人数逐年上升,年增长率不断提高。然而受疫情冲击,2020年博物馆接待观众52652.35万人次,比上年减少53.1%,营业额呈断崖式下降,博物馆旅游陷入在夹缝中求生存的境地,亟待探索新的出路。

在后疫情时代下,常态化疫情防控的特殊要求使得人们外出活动半径受限,直接催生了云旅游、云展览、虚拟旅游等新业态,沉浸式、体验型和场景化正成为文旅消费的新趋势。沉浸式博物馆主要在展陈手段有所突破,一改传统枯燥乏味的刻板解说,通过VR,AR,4K+等信息技术手段,模拟再现文化场景,使游客产生仿佛穿越时空的感受,从以前走马观花的浏览到如今身临其境的体验,成功地将原先少数专家学者所偏好的文物文化资源转换成老少咸宜、大众喜闻乐见的文旅产品。加之“双减”政策的推出,博物馆旅游尤其对青少年文化传承,教育意义重大,将其打造为寓教于乐的青少年感悟经典和传承经典的研学基地具有很高的社会价值。

本研究尝试运用爬虫技术和LDA模型将大众对沉浸式博物馆的评论进行系统分析,由此描述出沉浸式博物馆的发展现状和影响发展的因素,并结合问卷调查的结果分析,为博物馆旅游数字化转型与可持续发展提供科学的依据。

2. 文献回顾和理论基础

文化和旅游部的组建使“文旅融合”成为热词,博物馆是文化旅游的重要载体,是连接过去的纽带,提供对现在和未来的理解和洞察。博物馆旅游者倾向于寻求了解策展展品的文化和历史背景,许多博物馆寻求最大化其社会和文化价值,开始从关注博物馆遗产本体的真实到关注游客体验的真实 [1]。沉浸式博物馆旅游应运而生,目前国内外在这方面已有相关的研究成果。本文通过筛选国内外权威核心期刊了解现有的研究成果,补充文献中的空白,以推动博物馆旅游产业高质量发展。

2.1. 博物馆旅游的概念

博物馆旅游起源于20世纪的西方国家,自上世纪70年代开始,世界博物馆的发展出现了与旅游业密切结合的局面,与此同时,博物馆学研究逐渐形成了多个分支,博物馆旅游研究开始兴起。研究的主要内容和成果集中体现在四个方面:博物馆功能的演变及游客身份的转变,博物馆旅游者行为研究(探索博物馆游客体验期望的组成部分和分析不同类型体验期望中游客对参观博物馆的偏好及其人口因素 [2]),博物馆旅游功能开发以及博物馆文化旅游产业的融合。而国内真正意义上对博物馆旅游的研究落后国外近20个年代,学界关注点开始从对“博物馆”、“旅游业”两个独立个体的研究及二者之间关系的研究转向以“博物馆旅游”为主题的研究 [3]。

关于博物馆旅游的概念,学术界众多学者进行了界定,陈琴等认为博物馆旅游是指以博物馆及其衍生物为吸引物,利用一定的资金、技术将博物馆潜在的资源优势转化为现实的旅游产品优势,吸引游客以观光、游览、休闲、参与活动、修学、研究、提高自身修养等为目的的各种旅游活动的总称。杨阳指出博物馆旅游是旅游者出于研究、修学、参观、休闲、社交等目的前往博物馆进行体验的旅游活动的总称。苗宾认为,从融合发展的角度来看,博物馆旅游是以博物馆场所和博物馆内容为依托和载体,以文化为核心吸引物,将文化活动和游览观光有机结合,把一般的旅游观光上升到高文化含量的文化体验。

2.2. 基于沉浸式体验的博物馆旅游理论研究

随着游客的期望不断增长,要求更多的情境互动,与文化对象有情感性的交流,创造自己的体验,“沉浸式体验”为满足游客新兴需求逐渐在博物馆旅游中应用,同时成为博物馆旅游界学者的重点研究对象。许多研究表明,多感官浸入和互动沉浸可以增加感情参与,激发丰富的想象力,创造更深刻难忘的体验。博物馆体验可以深深植根于游客,加强人的认知情感,是最具潜力的学习记忆 [4],直接影响顾客情绪、满意、口碑、再购等态度和行为,所以对博物馆意义重大 [5]。

D.J.等学者便开始探讨博物馆展览中的沉浸式体验的概念,并检验展览内容的交互是否可以通过创造沉浸式环境更有效地传递给游客。研究的主要成果是一个沉浸式体验的理论框架,可供博物馆设计师和策展人应用,以增强展览游客的交互体验。最后提出了一些在该领域进一步研究的想法,包括开发一种方法来评估博物馆设计师创造的沉浸式体验的有效性 [6]。

2.3. 相关实证研究

学术界普遍认为传统的博物馆旅游已不能满足游客日益增长的文化需求。今天的博物馆被要求“呈现一个真实的体验”和“通过提供寓教于乐(寓教于乐的治理)来提升游客的体验” [7]。

2.3.1. 互动体验

当博物馆创造性地应用新技术来满足游客日益增长的期望时,Jung等验证了借助可配戴智能眼镜体验增强现实这项新技术在旅游业的成功 [8]。Pantile等解释了在博物馆中使用技术的潜力,从对以收藏为导向的博物馆向以游客为导向的概念转变的理论分析开始,通过描述一系列博物馆的实际案例说明运用ETT技术让游客沉浸在故事情节中的叙事方法 [9]。Park和Bae发现利用现代技术使古代文化遗产更吸引人、更易接近 [10]。同时还有MR技术可取代导游,提供视觉和听觉信息 [11]。VR技术则通过制造出一种独特的“后现代的真实”,从而在感官上达成一种“与无限时空和世间万物共在”的存在体验。因此,它能创造出一种独特的体验,是对既有旅游体验的延伸和深化 [12]。VR生动再现遗产历史文化场景,被认为是博物馆领域最具吸引力和互动性的技术之一 [13]。然而,在展览中应用新技术大多是传递信息的单向手段,缺乏与游客的互动,使博物馆不足以作为体验空间。为了解决此问题,Choi和Sang-Heon Kim提出将安装在真实空间(即展览室)的信标连接到HMD (头戴式显示器),通过呈现文物的特征和故事来丰富用户体验,将有效结合增强现实和虚拟世界而创建的展览内容作为元宇宙展览内容 [14]。Zhang等指出,互动媒体可以实现多感官的信息交流,促进文物在原始语境中的展示,促进动态过程的呈现,从而增强了展览的活力,丰富了博物馆的体验 [15]。以前的研究表明,互动体验受到游客的赞赏 [16] [17],这项研究通过采访在博物馆工作并与游客互动的工匠,然后运用主题分析的演绎和归纳方式来识别数据中的模式 [18],结果表明能将社会实践理论 [19] 与互动仪式理论 [20] 相结合,以指导检验博物馆通过促进游客之间的高质量互动来延续文化遗产的倡议的可行性 [21]。

2.3.2. 沉浸体验

在过去的二十年里,旅游研究探索了向体验经济的转变,游客在体验经济中寻求难忘的体验。虽然先前的研究趋向于认为沉浸感是旅游体验的一个关键维度,但关于实现沉浸感的条件及其对游客评价的影响的研究仍未探索。为了填补这一空白,Renaud等通过在体验式葡萄酒博物馆的实地研究,发现了实现沉浸式旅游体验背后的机制是自主、时间分离和电抗的作用以及沉浸式体验如何影响游客满意度。共有394位游客同意参与并完成了调查,问卷中使用的所有陈述均按李克特式量表评分,证明了当游客能够自主体验游览时,会更加沉浸并表现出更多的满足感。重要的是,将时间分离确定为解释为什么更多地沉浸在旅游活动中可以导致满意度增加的潜在机制。此外,证明了特质反应在自主性对沉浸的影响中的调节作用,即高度反应性的游客在可以自主访问旅游环境时体验到更多的时间分离。这一结果有助于调和以前关于博物馆体验的文献中不一致的发现,这表明要么指导游客并将他们推荐给关键活动和展览 [22],要么让游客能够创造自己的个人旅程 [23]。此外,这项研究有助于更多的旅游文献重点关注游客满意度是如何形成的 [24] [25]。在目前的工作中,游客满意度是由自主性引起的沉浸感,通过时间分离的中介作用产生的。研究结果对参与旅游体验设计的管理者具有重要意义,即如何设计一个环境使游客能够沉浸在体验中。建议管理者采用自主(选择自由)作为设计旅游体验的关键原则,包括让游客有足够的自由来探索旅游景点或地方,而不必以预定的速度遵循预定的活动顺序或展览,这有助于实现身临其境的旅游体验 [26]。

2.3.3. 述评

综上,虽然相关文献已相对全面的对博物馆旅游作了系统研究,但对博物馆旅游沉浸式体验的研究却局限于某例博物馆应用沉浸式体验的具体描述或效应的阐述,而且相关的论题也往往被联系到元宇宙对博物馆虚拟展览影响的相关主题上,亦或是AR,VR等高新技术在博物馆旅游的应用。仅有一篇实证研究从游客感知体验的角度具体探究实现沉浸感的条件及其对游客评价的影响,其优势在于精度和时效性,但局限在于仅通过调查一家博物馆的一部分游客,在调研数据收集的数量和代表性方面存在一定的样本局限,而本文则通过爬取携程网上全国五所代表性的沉浸式博物馆所有的评论数据,统计上样本量更大,能更加真实的反应数据的准确性,能与其起到互补的作用。

2.3.4. 理论基础

本文的理论基础是马斯洛需求层次理论,通过研究博物馆旅游者的旅游动机和态度,以有效帮助市场了解和把握消费者的需求。另一理论基础是旅游体验,它是指处于旅游世界中的旅游者在与其当下情境深度融合时,所获得的一种身心一体的畅爽感受,这种感受是旅游者的内在心理活动与旅游客体所呈现的表面形态和深刻含义之间相互交流和相互作用后的结果,是借助于观赏,交往,模仿和消费等活动方式实现的一个序时过程。这里强调旅游体验是一个互动过程,体验深度与旅游者的融入程度相关 [27]。

旅游体验和沉浸体验经济的出现 [28] 引发了营销学科的转变,导致了大量致力于理解消费者体验的研究 [29] [30] [31] [32] [33]。这种转变有利于旅游学科,更多的研究开始特别关注如何设计和管理旅游体验 [34] [35] [36]。

3. 研究对象概况及研究方案

3.1. 研究对象概况

首先通过国务院客户端公布的《全国博物馆名录》查找到全部博物馆,并通过网络查找博物馆开发的沉浸式体验情况。发现目前沉浸式体验在博物馆中的应用多是仅开设单个常设展厅或临时的展览与活动,而正式开馆的沉浸式体验全应用型博物馆不超过10座。由于博物馆信息来源于官网或新闻,而一些博物馆还没有自己的网络平台,以下统计可能不完全,数据截至2022年1月31日。

通过对近十年来博物馆沉浸式体验展览及活动进行统计,并用Excel作图,得到2013~2022年初博物馆沉浸式体验的年数量与年新增量统计图。我国大陆博物馆举办的沉浸式体验展馆或活动数量呈逐年上升趋势,2021年我国大陆博物馆临时或常设沉浸式体验展馆或影院新增数量激增(见图1),出现这样的情况很大原因得益于我国疫情状况的缓和以及2020年、2021年国家政策对于沉浸式体验与文化结合形式的大力支持。

Figure 1. Number and annual increase of immersive experience exhibitions

图1. 沉浸式体验展览数量与年新增情况

通过对各省份举办过沉浸式体验展览或活动的博物馆数量进行统计,并用Tableau作图,得到举办过沉浸式体验展览或活动的博物馆的分布地图,博物馆沉浸式体验已经普及国内大部分地区,以北京、江苏、上海数量较多(见图2)。

Figure 2. Distribution of museums in Mainland China that have hosted immersive exhibitions or events

图2. 大陆举办过沉浸式体验展览或活动的博物馆城市分布图

3.2. 研究方案

本文的研究问题具体可分为以下四个方面:问题一,沉浸式博物馆旅游现状及游客对其的认知和情感倾向;问题二,游客的层级;问题三,研究沉浸式博物馆的体验项目策略;问题四,各因素对是否去过沉浸式博物馆的影响程度。

为了解决问题一,本文通过爬取携程网关于沉浸式博物馆旅游的评论数据,了解并分析游客对其的感知和态度;通过ROST_CM6词义可视化分析和情感倾向分析了解到游客关注沉浸式体验且对其持肯定的态度;通过LDA主题模型得出,实现博物馆的创新与关注游客的需求能够促进博物馆沉浸式体验的发展。为了解决问题二~四,本文设计了问卷调研,以天津、河南、四川、湖北、广西这五个地区为主开展调查,对收集到问卷数据处理后建立了聚类分析、关联规则、随机森林3个模型进行分析,用到的软件有SPSS,Python,R。

4. 基于在线点评的研究

4.1. 基于文本挖掘的现状研究

为了解博物馆沉浸式体验投入市场后游客对其的评价,我们用Python爬取携程网关于沉浸式博物馆的基于文本的评论数据,共涉及南京大报恩寺遗址博物馆、上海自然博物馆、沈阳博物馆、中国大运河博物馆和梦回大秦西安兵马俑博物馆五个博物馆,由于携程网上每个博物馆的评论数据有限,所以将五个博物馆的评论合并,在数据预处理的基础上使用Python中的jieba分词,词频统计得到图3所示的总词频可视化条状图,统计出了前29个评论中最常见的词语。从图3中的评论词可以看到可以、值得、不错、推荐、适合等词语出现频率较高,说明人们对于沉浸式博物馆的评价比较高,沉浸式博物馆为游客与中国传统文化进行互动提供了一个良好的平台,较好地满足了游客的参观需求,让游客能够在听、看、触摸等多种方式下学习,有效提高了游客的体验感。

接下来利用词频统计绘制词云图,不同词汇的大小体现了词汇出现的频率。从词云图中可以看出,游客重点关注博物馆是否能让其体会到身临其境,也就是沉浸式体验感。其它关注点涵盖了投影,高科技,3D~6D,虚拟现实,声光电,穿越,科幻等。也就是说,听、看、触摸是游客对沉浸式博物馆最直接的感受(见图4)。

4.2. 基于文本分析的游客情感倾向研究

4.2.1. 词义分析

将五个博物馆的游客评价数据导入ROST_CM6软件进行分析。使用软件的社会网络和语义网络分析功能,生成语义关系可视化分析图。由图5可知,“博物馆”“报恩寺”“历史”“自然”等关联的词语较多,是这个图的关键节点,这几个词语被游客重点关注。

Figure 5. Visual analysis diagram of grid word meaning

图5. 网格词义可视化分析图

4.2.2. 情感倾向分析

运用ROST_CM6对以上评论进行游客评价的情感倾向分析,得表1结果。根据表1得知,游客对于博物馆沉浸式体验的总体情感倾向是积极的、肯定的,因此,能够认为游客关注博物馆沉浸式体验。

Table 1. Analysis results of tourists’ evaluation emotional tendency

表1. 游客评价情感倾向分析结果表

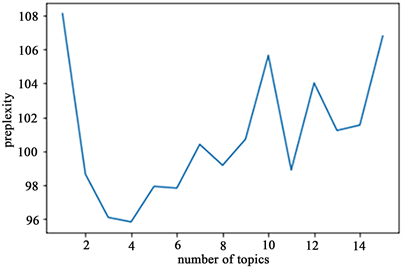

4.2.3. LDA主题模型分析

LDA主题模型,是一种无监督的生成式模型,将评论划分为文档、主题和词的3层贝叶斯结构,并使用词袋提取出词频向量。在此基础上通过Gibbs抽样对主题模型进行参数估计。由图6知,在困惑度折线图中,当困惑度K为4时存在一个显著的拐点,故拐点4为K的最佳值,即LDA主题的生成数量为4。

Figure 6. Line chart of confusion degree

图6. 困惑度折线图

在文本分词的基础上,过滤掉与博物馆不相关的词语。接下来,设置主题个数为4,每个主题中出现的词汇数量为8,最终得到的主题结果如表2所示。

从主题结果可以看出,主题1为创新,例如,大报恩寺遗址中的琉璃塔、寺庙、公园和佛教需要将历史与科技进行融合创新;主题2为提升内容,例如,大运河博物馆中对历史运河的展品、展厅和展馆进行改进提升;主题3为需求,例如,游客会在性价比较好的基础上考虑带领小朋友去参观博物馆沉浸式体验中宛如有命的动物标本;主题4为关注内容,例如,在携程购买兵马俑和地宫等景点的门票时会比较注重感觉与体验。

因此,通过对博物馆沉浸式体验游客的评论挖掘得知,在博物馆自身领域,需要将历史与现代科技进行融合发展,创新和提升博物馆沉浸式展品等的质量和内容。在游客层面,需要不断征求和关注游客对博物沉浸式体验的需求和关注内容,以实际需求为主,涵盖策划、创意和技术,让展品丰富且内容详尽的博物馆沉浸式体验广受游客青睐。

5. 基于问卷调研的研究

5.1. 数据来源

在问卷网设计完问卷后,通过微信等社交媒体发布传播,主要调查了湖北、天津、河南、四川、广西这五个地区居民对沉浸式博物馆的认知程度。预调查阶段,采用志愿者抽样法进行问卷的投放,共收集50份问卷。对收集到的问卷分析后,修订其中的问题,最终问卷内容包括:被调查者的基本属性(性别、年龄、受教育程度、生活环境、月收入等);是否去过博物馆、是否去过有沉浸式体验的博物馆;制约他们参观游览的原因;去过沉浸式博物馆游客的满意度、推荐度和参观需求。正式调查阶段,根据统计学知识,计算最小样本量为400,并用PPS抽样调查法,将全国31个省份(包括自治区和直辖市,不含港、澳、台,以下均称作省)作为抽样单元。最后共回收400份样本,通过问卷中的甄别题和删除填写时间小于30 s的样本,其中有效问卷369份,有效率为92.25%。调查样本的游客基本信息显示游客以中青年为主,占比58.81%。游客性别差异很小,男性占比41.46%,女性占比58.54%。职业以学生和退休人员为主,分别占比50.68%、15.45%。学历为本科或大专的人超过半数,占比55.28%。

5.2. 数据分析

5.2.1. 信效度和游程检验

信度检验的Cronbach

系数大于0.8,表明问卷数据信度很好;效度检验的KMO值为0.826,Bartlett球形度检验p值小于0.05,具有显著性,说明问卷效度较好;游程检验结果表明样本排列具有随机性。

5.2.2. 可视化图分析

游客对于博物馆沉浸式体验的满意度、体验感、推荐度的打分中,打8~10分高分的人数占较大比例,这对博物馆沉浸式的发展有较大的有利影响。但是也有不少人打分较低,说明仍存在较大的发展空间(见图7)。

Figure 7. Proportion chart of score of immersive experience satisfaction, experience feeling and recommendation

图7. 沉浸式体验满意度、体验感、推荐度得分比例图

5.2.3. 列联表分析

为研究去过博物馆的经历对群众是否愿意因为沉浸式体验而前往博物馆参观的意愿是否有关系,进行交叉列联表分析。列联表分析是判明所考察的各属性之间有无关联,即是否独立。因此设原假设H0:博物馆的经历对群众是否愿意因为沉浸式体验而前往博物馆参观的意愿相互独立,备择假设H1:博物馆的经历对群众是否愿意因为沉浸式体验而前往博物馆参观的意愿不相互独立。通过SPSS交叉表分析,选用卡方统计检验法,得到以下结果:

由表3可知,p值小于0.05,则拒绝原假设,认为是否去过博物馆对在知道博物馆有沉浸式展馆后是否愿意前往参观显著相关。并且从表4可以看出去过博物馆的人在知道博物馆有沉浸式展馆时表示愿意前往的实际人数超过了期望值,而没去过博物馆的人在知道博物馆有沉浸式展馆时表示愿意前往的实际人数低于期望值,说明参观过博物馆的经历会影响人们是否愿意去博物馆沉浸式展馆参观。

5.3. 模型设定

5.3.1. 基于聚类模型的游客层级划分

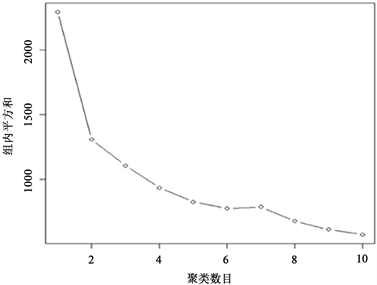

对于n个点的数据集,迭代计算k从1至n,每次聚类完成后计算每个点到其所属的簇中心的距离的平方和,在这个平方和变化过程中,会出现一个拐点,即“肘”点,下降率突然变缓时即认为是最佳的k值。

取n = 10,然后将数据载入运行得图8,通过图8得知,随着聚类数目增多,每一个类别中数量越来越少,距离越来越近,因此组内平方和值肯定是随着聚类数目增多而减少的,所以关注的是斜率的变化,当组内平方和值减少得很缓慢时,就认为进一步增大聚类数效果也并不能增强,存在得这个“肘点”就是最佳聚类数目,从一类到四类下降得很快,之后下降得很慢,所以最佳聚类个数选为四。

Figure 8. SEE clustering number diagram

图8. SEE聚类数目图

将数据标准化后代入模型,模型聚类情况如图9所示,该图展示了聚类的样本在两个最重要的维度中的位置,这两个维度总共可以解释57.7%的点变异性。可以看出,一部分样本点是单独的,说明这一部分游客具有明显的层级关系,另一部分样本点是相互交叉的,也就是在三个聚类类别的交界处,说明这一部分游客不存在明显的层级关系。

不同聚类类别的中心如表5所示,其中X1指年龄,X2指职业,X3指受教育程度,X4指生活环境,X5指每个月的生活费(或者月收入),X6指是否去过博物馆,X7指是否去过有沉浸式展览的博物馆。

Table 5. Centers of different clustering categories

表5. 不同聚类类别的中心

表5中的类别1对应于图9中的粉色类,该类在选取的369个样本中占比约16.3%。这一类人群属于进阶型游客,主要是由具有基本生活费的学生党以及部分具有中等收入的工作者构成,他们的生活环境大部分是在二三线城市以及小部分是农村及乡镇地区,因为环境等条件的限制以及对博物馆沉浸式体验的不了解,所以这类人群里大部分只去过博物馆,没有去过有沉浸式展览的博物馆。但这部分人具有潜在的发展空间,随着沉浸式体验的发展和普及,他们有极大的概率是会接受博物馆沉浸式体验的。

类别2对应于图9中的绿色类,占比19.2%。这一类人群属于知识型游客,身处一线发达城市的青年学生与工作者,他们所接触的是更高科技的产品,所以有着开销自由的生活费的学生和具有中高等入的青年工作者,他们会在自己力所能及的范围内不断追求获取高新的知识,而参观博物馆与博物馆沉浸式体验就是一个优秀的选择,故这一类人群大部分都参观过两者。

类别3对应于图9中的蓝色类,占比约28.5%。这类人群属于游客中的末端型游客,具有年龄较大,受教育程度较低,工作忙碌,收入较低,生活环境较偏的特点,受众多条件的限制,这类人群大部分没有去过博物馆,也没有去过又沉浸式体验的博物馆。

类别4对应于图9中的紫色类,占比约36.0%。这类人群属于精神型游客,他们的生活费和月收入都是比较富裕的,受教育程度也较高,但是年龄比较大,身为老年工作者或者退休人员,他们的时间更为充裕,在没有金钱限制下也更加追求精神上的满足,在地理位置等条件的支持下,这类人群大部分无论是博物馆还是具有沉浸式体验的博物馆都曾去过。

5.3.2. 基于关联规则模型的博物馆沉浸式体验项目设计策略研究

沉浸式产业目前处于初步发展阶段,还不能完全满足游客的所有喜好,在有限的资金和技术的情况下,为设计出满足多数游客喜好的沉浸式体验,通过对游客比较想要体验的沉浸式活动进行关联规则分析,设置最小支持度为0.5,最小置信度为0.9,得出的结果如表6所示:

Table 6. Results of association analysis

表6. 关联分析结果表

表中a为操作性的实景体验,b为娱乐性的游玩体验,c为感官性的虚拟体验,d为视音效丰富的技术体验,e为互动性的交流体验。

由表6所示,以上包括的三种组合c + a、c + e + a、a + d + b均被超过半数人一起选择,并且94%喜欢c的游客可能会更喜欢a,喜欢c和e的游客可能会更喜欢a;喜欢a和d的游客也可能更喜欢有b。

5.3.3. 基于随机森林模型的重要因素度量

在369个调查者中,322人去过博物馆,用1表示去过沉浸式博物馆,2表示没去过沉浸式博物馆。去过沉浸式博物馆的人数为196,占比60.86%。通过Gini指数度量出各个特征的相对重要性,对变量重要型程度依次降序排列后,绘制特征重要性图,如图10所示。

在特征重要性图中,可以得到结果如表7所示:

设置阈值为0.13,可以得到重要特征的编号从大到小依次为4、8、7。这些特征在问卷中所对应的信息分别为生活环境、是否愿意推荐沉浸式博物馆给家人朋友、对地理位置等的在意程度。也就是说,人们是否参观沉浸式博物馆的重要因素是生活环境以及博物馆的地理位置等外部因素。

6. 结论

6.1. 研究结论

结论一:沉浸式体验展馆或活动数量呈逐年上升趋势,且已普及大部分地区,其中北京、江苏、上海数量较多,其它主要分布在省会城市和旅游城市。同时,其广受大众追捧,评价颇高。此外,实现博物馆的创新与关注游客的需求能够促进博物馆沉浸式体验的发展。

Figure 10. Graph of characteristic importance influencing residents’ visit to an immersive museum

图10. 影响居民参观沉浸式博物馆的特征重要性图

结论二:游客可分为四种类型:第一类为受环境落后等外在条件和受教育程度低等内在因素约束的末端型游客,第二类为环境、收入等为中等阶层的进阶型游客,第三类为消费自由追求高新知识的知识型游客,第四类为在环境等各因素充分支持下追求精神上的满足的精神型游客。在这四类中,随着博物馆的不断扩建发展,末端型会逐渐演变为进阶型,而随着沉浸式体验的不断创新扩展,末端、进阶型游客都会随着不断追求高新知识和精神需求的大趋势而发展成为知识或精神型游客。

结论三:博物馆沉浸式的设计可按以下3种组合去设计沉浸式体验活动:将感官性的虚拟体验、操作性的实景体验相结合;将感官性的虚拟体验、互动性的交流体验、操作性的实景体验相结合;将操作性的实景体验、视音效丰富的技术体验、娱乐性的游玩体验相结合。

结论四:参观过博物馆的经历会影响人们是否愿意去博物馆沉浸式展馆,且去过博物馆的人更愿意前往博物馆沉浸式展馆进行参观;相较于农村等经济落后的地区,一线城市设施建设相对完善,使得居住于一线城市的人更有条件参观沉浸式展览。

6.2. 管理启示

启示之一:博物馆应以科技创新为根本动力,推动5G、AI、物联网、大数据、云计算等的应用,打造博物馆个性化的沉浸式旅游体验新场景,未来向虚实融合的方向发展。此外,通过主流媒体如微博、短视频等方式加大宣传。以互联网+的方式赋能疫情后的恢复,设计有创意的内容积极开展宣传推广工作,提前策划和介绍后续的特色活动,为疫情后的营业恢复提前种草和铺垫。

启示之二:博物馆应努力办好每一场展览与活动,紧跟时代潮流,充分利用挖掘当地和自身特色创新展出形式,发挥文化赋能作用,以文塑旅、以旅彰文,注重游客意义体验的丰富 [37]。同时不断提高展览质量,探索更多的新方式、新手段,活化历史细节,拉近馆藏博物馆和人们生活的距离,提高口碑,吸引更多的人来博物馆参观学习。

启示之三:随着文博市场需求的日益差异化和多样化,传统的经营管理模式必须转变。从资源配置的角度理解新时期博物馆的开发建设,在政府主导的前提下,适时适度引入市场机制,最大限度发挥文博资源的效用。积极利用旅游市场回暖升温前的低谷期,在服务素质提升、景区建设提质、旅游业态丰富和多种经营上下功夫,为下半年发展打好基础重点是丰富业态。依托博物馆文化研习基地,积极扩展博物馆旅游的内涵和外延。同时,加大博物馆特色文创产品的开发,增强旅游的吸引力。

6.3. 局限与未来研究方向

本文也存在一些不足:首先,通过分析发现游客对沉浸式博物馆旅游虽好评居多但仍有部分游客持不满意态度,说明沉浸式博物馆仍有发展空间,但本文主要探讨沉浸式对游客体验的正面影响,而负面的由于占比较小而被忽略不计。因此,沉浸式负面的作用如何影响游客体验可以成为未来的研究方向之一。此外,在进行问卷收集时,疫情防护期间使得调研时间、发布者的位置受诸多限制,参与问卷人员较少、学生人数偏多且多分布于发布者所在地区,收集来源不够广泛。望业内同仁多多投入博物馆旅游的研究中,共促其发展壮大,谨以此文抛砖引玉。

NOTES

*通讯作者。