1. 引言

1.1. 研究背景

社交焦虑障碍(social anxiety disorder or social phobia)是一种较为普遍的焦虑症亚种,患者表现出自尊感低下(low self-esteem)和自我批评倾向高(high self-criticism)的特征,惧怕在公开场合说话,担心由于语言或行为的失误可能引发的批评(Rapee & Heimberg, 1997; Heimberg, Brozovich, & Rapee, 2010),而在社交场合中常常坐立不安。并且,不同于性格上的孤僻,社交焦虑障碍有其生理上的根源,会对患者的学习、工作与生活造成客观影响(Stein & Stein, 2008)。自2021年疫情爆发以来,“社交距离”取代了社交,长期的隔离使得“社恐”成为年度热词(乔彩,2022)。中青报(程思,2021)一项面向全国225所高校的问卷调查发现,80.22%的受访学生认为自己存在轻微社恐,而表示自己有严重社恐甚至于已被临床诊断为社交恐惧症的大学生则分别占受访者总数的6.9%和0.64%。显然,在这样的背景下,大众认知中“社恐”本身也已经成为一项重要议题。“社恐”群体指未经专业诊断、自我定性为社交焦虑障碍的人群,其社交焦虑障碍状况较一般人群更为严重,但尚未达到心理障碍程度。研究者将大多数精力聚焦于社交焦虑障碍这一心理障碍之上,而倾向于将“社恐”仅仅视为一种“自我设限”(程思,2021)。于是,以“社恐”为主题的相关研究往往不是以澄清其与社交焦虑障碍之间的不同为主(古北,2022),就是将两者混为一谈(王水雄,2021)。但是,“社恐”严重程度各有不同,轻者只是逃避社交,重者则可能真正遭受着社交焦虑障碍的折磨。换言之,“社恐”包含了患社交焦虑障碍的可能性。

社交焦虑障碍的主要诊断方式为自我报告式的心理量表,通过患者对自己的行为、认知等方面表现的自我判断进行测量。这也意味着病识感(李舒中,2010)在这一过程中起着重要作用。自认为“社恐”者,对自己是否是“社恐”的判断也不是空穴来风,往往基于自身的经验、处境。但这种经验,无论是大众、学者还是自认为“社恐”的人们自身,都在对“社恐”的范畴化过程中将其忽略。大众概念中的“社恐”更接近一种情绪或文化现象,可以同“网抑云”现象(胡思静,严佳馨,2021)进行类比。换言之,“社恐”在这一意义上,只是普通人的一种情绪宣泄,或者是一种文化上对疾病的浪漫化(范蕊,2015),自认为“社恐”者本质上只是普通人群;学者们倾向于强调“社恐”不是社交焦虑障碍,注意力主要在社交焦虑障碍,“社恐”这一现象本身以及“社恐”者所经历的挫折和痛苦却一直被忽视;自认为“社恐”者出于主观经验,往往会放大过往经历中的挫折,于是将“社恐”与社交焦虑障碍等同。不同人群基于自身的体验和已有的概念确定“社恐”的范畴,造就了“社恐”一词模糊的边界以及自认为“社恐”者真正体验的缺席。而“社恐”者曾经、现在及将来的遭遇并非一件应当被忽略的事情。本研究试图借由实证研究的结果说明自认为“社恐”者自身体验的特殊性并在梳理不同人群对于该词的不同范畴化后提出重新范畴化的可能性和合理性,以期使自认为“社恐”者长期缺席的体验得到应有的关注。

1.2. 理论框架

1.2.1. 经典范畴化理论

所谓范畴,就是对事物的一种分类。人类认知世界主要凭借对周遭事物的分类。经典范畴化(Lakoff, 2008; 文旭,江晓红,2001)理论可以追溯到古希腊时代。以亚里士多德为代表的哲学家认为范畴就是由共享一定属性的事物组成的界限分明的集合,世界上的事物根据自身的属性,要么属于一个范畴,要么不属于一个范畴。这是基于一种先验的哲学观而得出的结论,所有的分类天然地存在于这个世界上而不以进行范畴化的人的不同而转移。维特根斯坦提出的家族象似性原则则对这种观点进行了挑战。他认为,像“游戏”这样的范畴,并不能找到一个适合所有成员的共享特征,并且范畴的界限也并非界限分明,我们随时可能将新的事物算作“游戏”。范畴更像是一个家庭,家庭中的每个成员间彼此可能具有一定的相似性,但这种相似性不一定为所有人共有,相似的程度也不尽相同。

1.2.2. 原型理论

认知心理学家Rosch则通过实证研究说明范畴并非是由拥有共享特征的成员组成的非此即彼的集合,范畴内存在原型(prototype或best exemplar),范畴内的其它成员根据自身同原型的相似度有高有低。而原型的选择和相似度的判断则会受到进行范畴化的人的影响。比如,在美国人看来,鸟的原型就是知更鸟,企鹅则听起来不那么典型;而中国人就会认为麻雀或者喜鹊才是鸟的原型。这种不同的范畴化便是由不同的人们各自生活体验的不同所造成的。范畴化是一个认知无意识的过程(Lakoff, 2008),所以往往我们会将它们视作理所应当甚至如亚里士多德般将其视为先验的存在,在我们认识世界的过程中,这往往使我们忽视被范畴化的事物的个体特征。因此,对范畴化的深入考察,有助于我们更好地认识这个世界、了解我们自己。

研究发现,不同体验的人们对于“社恐”这一词语的不同范畴化结果是对原型理论的再次印证,同时这样的结果也不由让我们思考,基于不同经验而进行不同的范畴化的我们,当谈论“社恐”的时候,我们到底在谈论什么?在我们将自己所理解的“社恐”视作理所应当的时候,我们忽略了什么?我们又该作何弥补?

2. 方法

2.1. 被试

就“社恐”的自我定位和社交焦虑障碍之间的关系研究者展开了一项问卷调查(见附录),共104人参与该问卷调查。其中,女性92人,男性12人,平均年龄23.41岁(范围:16~38,s = 2.697)。量表填写前,73 (女性67人,男性6人,平均年龄23.21岁,范围16~38,s = 2.533)人认为自己是“社恐”,31人(均为女性,平均年龄23.90岁,范围21~34,s = 3.037)认为自己非“社恐”。

2.2. 数据收集

依据彭顺等(彭顺,汪夏,牛更枫,张红坡,胡祥恩,2019)所构建的社交焦虑障碍有调节的中介模型(自我构念作为调节变量,负面评价恐惧作为自变量,不确定性容忍度作为中介变量,社交焦虑作为因变量),问卷的主体部分由该模型中的四个心理量表组成,分别为简版负面评价恐惧量表(Brief Fear of Negative Evaluation Scale; Leary, 1983)、社交焦虑量表(Social Interaction Anxiety Scale; Mattick & Clarke, 1998)、不确定性容忍度量表(Intolerance of Uncertainty Scale; Carleton, Norton, & Asmundson, 2007)以及自我构念量表(Self-Construction Scale; Singelis, 1994)。量表之前除了《研究知情同意书》及基本的性别、年龄信息的询问之外,还设置一道单选题用以调查被试是否认为自己是“社恐”。

3. 结果

Table 1. Independent samples t test

表1. 独立样本t检验

*p < 0.05, **p < 0.01.

问卷结果显示,自认为“社恐”者(通过SPSS 26随机从73名“社恐”者中选取大约50%样本)与自认为“非社恐”者在BFNES、SIAS及SCS三个量表的总平均得分表现上呈现显著差异(前两个量表p < 0.01,后一个量表p < 0.05)。另一方面,通过描述统计方法,以四个量表平均得分中位数和的加权平均数(3.5,四个量表中前三个量表采用五级李克特量表,后一个量表采用了七级李克特量表,故采用加权平均数)排序,可以看到“社恐”者中,加权平均得分超过四个量表中位数加权平均数(高社交焦虑障碍水平)的人数为31,而低于中位数加权平均数(低社交焦虑障碍水平)的人数为42;而非“社恐”被试中,5人量表总分加权平均数得分超过3.5,26人低于3.5。换言之,“社恐”与非“社恐”之间存在显著差异的同时,自认为“社恐”的群体内部也有分化。进一步的独立成分t检验也证实:“社恐”群体内部,高社交焦虑障碍水平和低社交焦虑障碍水平人群在BFNES (p < 0.01)、SIAS (p < 0.01)、IUS (p < 0.01)及SCS (p < 0.05)四个量表的得分表现呈现显著差异。最后,自认为“社恐”者中社交焦虑障碍水平高于中位数的参与者与自认为非“社恐”群体相比在认知行为模型的各个量表中的表现在0.01的水平上都呈现显著差异。

4. 讨论与结论

对社交焦虑障碍的心理障碍诊断主要基于心理量表和访谈(Stein & Stein, 2008),量表和访谈的构建则依赖于实证研究过程中经统计得出的患者特征:如负面评价恐惧、不确定性恐惧等。本质上而言,这种基于特征集的诊断方式正是自古希腊以来长期被人们接受的经典范畴化(Lakoff, 2008)的体现。社交焦虑障碍在这种思想下可以被理解为:[+SCS] [+BFNES] [+IUS-12] [+SIAS] (即在所有被证实能有效预测社交焦虑障碍某一维度特点的量表上的分值都高于一般人群)。

但是,这种基于特征集的范畴化仅适用于专家学者,哪怕在一般人群看来事物本身应当以这种标准进行分类,但在认知无意识层面,大多数人仍旧是基于同原型(prototype)做比较而对事物进行范畴化的(Lakoff, 2008; 文旭,江晓红,2001)。对于“社恐”,一般人参照的原型是“网抑云”“丧文化”等文化现象影响下的个体。这是因为相较于对社交焦虑障碍这一心理障碍的理解,大众更熟悉的是见诸新闻媒体及网络资讯的各种文化现象。“社恐”“网抑云”“丧文化”因其共同表现出的对消极情绪的强调,在表面上具有很强的象似性,因而很自然地便会被划入同一范畴,被解构、标签化,从而失去本身的特殊性。当“社恐”成了文化符号、文化现象,“社恐”者便被视为与一般人无异的群体,其所体验到的挫折、痛苦便被标签化了的“社恐”一词所掩盖。自认为“社恐”者在社交体验中的挫折使他们更倾向于将社交焦虑障碍作为原型,他们将自身的体验与社交焦虑障碍作比较。这种比较具有两面性:理性的比较往往可以视作一种具有良好病识感(李舒中,2010)的体现;在比较中高估自身所处状态的消极面则可能是疑病症(王岩,李春玉,王秀芳,刘佳斌,2021)的表现。专家学者对待社交焦虑障碍持一种科学的态度,倾向于细致化地对其进行分析、拆解,将其看成各种特征与特征间关系的集合。这对于临床诊断来说,具有积极的作用。这种经典范畴化的倾向,使得他们在面对“社恐”一词时,更多地说明其在特征集上与社交焦虑障碍的差异,说明其不是社交焦虑障碍,而不关注“社恐”本身具有怎样的特征。

不同人群的不同范畴化倾向符合人们的认知规律,但也导致了人们对“社恐”者真正体验的忽略,对“社恐”的谈论反而造就了“社恐”的缺席。

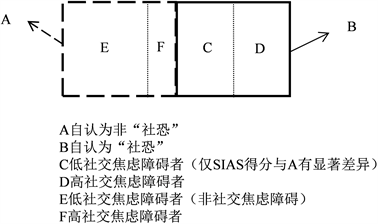

Figure 1. Graphical representation of the questionnaire data

图1. 问卷调查结果图示

研究者就“社恐”的自我定位和社交焦虑障碍之间的关系进行了一项问卷调查,调查结果如表1所示:自认为“社恐”者与自认为非“社恐”者在BFNES、SIAS及SCS三个量表的总平均得分表现上呈现显著差异;“社恐”群体内部,高社交焦虑障碍水平和低社交焦虑障碍水平人群在BFNES、SIAS、IUS-12及SCS四个量表的得分表现呈现显著差异;自认为“社恐”者中社交焦虑障碍水平高于中位数的参与者与自认为非“社恐”群体相比在认知行为模型的各个量表中的表现在0.01的水平上都呈现显著差异。

被试基于自身体验、经历及自我认知所做出的自我定位在很大程度上反映了自己的处境。躲藏在“社恐”这一词语底下的被试群体内部虽然也有显著差异,也有很大部分(上文提及的问卷调查显示为57.53%)属于较低社交焦虑障碍水平,以至于“社恐”本身未必能成为一个站得住脚的、具有内部一致性的范畴存在。但脱离临床诊断的角度而言,无论是中青报覆盖全国225所高校的问卷调查,还是上文提及的问卷调查,自认为“社恐”者都占据了高校学生中的极大多数(中青报为87.76%,上文提及的问卷调查则为70.19%);“社恐”相较于非“社恐”、低社交焦虑障碍的一般人群,在诸多维度都表现出巨大差异(甚或是障碍)。这都使得对于“社恐”这一本来并不严谨的词语所指代的群体的研究具有重要的现实意义。

“社恐”这一词语以及自认为“社恐”者对于该词的范畴化是对心理学术语的误用。心理学术语的误用是很常见的现象,“抑郁症”“自闭症”等都常常被错误地用来指代一些短时间的负面情绪。稍有不同的是,“社恐”无论是在心理学领域还是当其被“社恐”者误用时,它所对应的所指都是接受这一判断的人的经验,而非一种短暂的情绪。“社恐”,无论其对应的是C还是D,统计结果都说明了其与非“社恐”之间呈现显著差异。D是真正意义上的高社交焦虑障碍,但C在SIAS得分上与非“社恐”的显著差异同样说明了其现实中所经历的挫折。但是,对于“社恐”的理解和讨论中,这些挫折的经验却是缺席的:大众认为“社恐”是事实上的E,学者认为“社恐”不是D,自认为“社恐”者则认为“社恐”是社交焦虑障碍水平高的F和D,唯独C没有得到关注;另一方面,当“社恐”作为年度热词及日常用语而获得了独立于心理学术语的不同内涵和合法地位时,它的范畴却十分模糊混乱。

将问卷调查的数据结果重新以图1的形式呈现,那么若以逻辑学的方式来解读不同人群对于“社恐”这一词语的不同概念,可以得到以下的公式:

大众概念中的“社恐” = E

自认为“社恐”者概念中的“社恐” = F + D

学者概念中的“社恐” ≠ D

事实上自认为“社恐”者 = C + D

SIAS作为判断一般性社交焦虑障碍的常用量表,具有较高的信度和效度(Mattick & Clarke, 1998),C群体在该量表上与非“社恐”群体的显著差异(p < 0.05),在很大程度上意味着社交焦虑障碍并不是非是即否的二分(dichotomy),而是一个程度逐渐加深的连续统(continuum)。C所体验到的焦虑和挫折或许是自身较强的病识感(李舒中,2010)的体现,处于连续统中的C,如果得到即时较好的心理干预就可以避免其走向D。而C所具有的病识感也因此拥有了极大潜力作为探究社交焦虑障碍成因的窗口。但只有明确了“社恐”的范畴之后,才能在今后对其进行进一步的探究。位于社交焦虑障碍这一连续统中间位置的C,因其本身就是自认为“社恐”者的真正体验,同时在SIAS量表上同非“社恐”人群间的显著差异,才应该是“社恐”这一词语的真正所指。

综上所述,研究者认为:社交焦虑障碍作为连续统,则自称“社恐”的人们真正的体验便落在了连续统的中间位置(即C所在位置)。连续统的两端得到关注的同时,处于中间位置的“社恐”也应得到应有的注意。这样,作为社交焦虑障碍连续统中的“社恐”便能够作为探究社交焦虑障碍成因的窗口,为更好地认识社交焦虑障碍提供支撑。

范畴化是人类思考、感知、行动及言语的基础(Lakoff, 2008),影响着我们对于世界和自身的认知。无论对于具体事物还是抽象事物,我们的范畴化的来源都不是先天存在于世界上的自然分类,而是经过我们的概念系统过滤的结果。对于心理障碍的范畴化,同样会因为不同的人生经验而有所不同。社交焦虑障碍是心理障碍中焦虑症的一个亚种,与此相对,“社恐”则是从大众生活中发展出的一个词语。调查研究发现,自认为“社恐”者与一般人在社交焦虑障碍有调节的中介模型(彭顺,汪夏,牛更枫,张红坡,胡祥恩,2019)中的三个量表上均呈现显著差异。即使自认为“社恐”群体内部得分也有分歧,以其中的低社交焦虑障碍水平者与自认为非“社恐”者中低社交焦虑障碍水平者做比较,仍发现在SIAS量表上两者间的显著差异。而自认为“社恐”群体内部高低社交焦虑障碍水平者间的独立成分t检验表明,两者在四个量表上均呈现显著差异。换言之,“社恐”中包含了社交焦虑障碍的可能性,在社交焦虑障碍连续统上,非“社恐”、低社交焦虑障碍者(即一般人)在一端,“社恐”、高社交焦虑障碍者在另一端,而“社恐”者则处于中间的过渡段。这才应当是自认为“社恐”者的体验的真正所在,才是“社恐”的真正所指。

但一般人在生活中较少了解什么是社交焦虑障碍、什么是“社恐”,只能通过媒体、网络等渠道接触到只言片语,因而往往将“社恐”视为同“网抑云”“丧文化”等类似的文化现象的产物,认为“社恐”者只不过是和自己一样的一般人;而自认为“社恐”者,则由于身处于社交挫折所带来的痛苦之中,便倾向对事态的严重程度过度高估,将“社恐”与社交焦虑障碍等同;学者对社交焦虑障碍有深入了解,对于其各个维度的表现都有一定把握,并且有系统的诊断手段,视其为一个由各种特征组合而成的特征集,但面对“社恐”时,更愿意正本清源说明两者的差异,表明“社恐”不是社交焦虑障碍的事实,未能尝试了解“社恐”背后无数人的痛苦体验。

因此,研究者认为有理由澄清“社恐”真正的、合理的所指,即处于社交焦虑障碍连续统过渡部分的社交挫折体验。自认为“社恐”者基于自身经验而对自己所做的自我定位,既有可能是一种疑病症的表现,也有可能是良好的病识感的体现。无论是前者,还是后者,作为数量众多的、具体的人,这样的经验都应当得到合理的关切。有“病”疗病,有“感”则抒。尤其当“社恐”者的自我定位源自后者,对其进行的深入研究便具有巨大潜力成为了解社交焦虑障碍成因和及时进行心理干预以防止其走向社交焦虑障碍的重要窗口。

致谢

感谢师兄、师姐以及各位同窗在收数据过程中的无私帮助,没有你们的支持便没有面前的这篇文章。

附录: