1. 引言

2021年对于校外教育培训行业而言是极不平凡的一年。随着7月《中共中央、国务院关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”)的出台,曾经辉煌的高塔一夜之间土崩瓦解。在过去景气的时代,教培行业吸收了大量优质的教育人才,从业人数达到千万量级 [1]。如今这些人才何去何从,是这场改革面临的最具有代表性、最重要的问题之一。教师是校外培训行业的核心从业人员。从教师职业发展理论看,校外培训机构教师等影子教育从业者相比于学校教师职业倦怠感较低,但职业认同不足、离职率高、稳定性低,职业尊严、成就感和安全感都很低 [2]。“双减”出台后的实践表明,教培行业从业者对未来的预期差异很大,对再就业的选择也是形形色色 [3]。本文通过问卷收集的关于“双减”政策核心从业人员的采访调查。以了解校外培训机构教师受“双减”政策的影响,对政策的看法,以及他们的职业认同。

2. 研究方法

鉴于调查对象的行业特殊性和近期的行业政策调整导致的群体不确定性,本次调查采取方便抽样的方法,以与笔者熟识的教育行业从业者为起点,通过他们的行业社交网络,滚雪球地扩大问卷覆盖人群。问卷于2021年10月底发布,至当年12月底结束发布,共回收了124份问卷,其中有效答卷100份,有效率为81%。见表1。

在有效答卷组成的样本中,年龄在25至34岁的合计占全部样本的49%,30至44岁的合计占39%,25岁以下的和45岁以上的各占6%。样本中女性占72%,男性占28%。本科以上学历的占68%,硕士和博士研究生学历合计占27%。样本的年龄、性别 [2] 和教育分布 [3] 与教培行业整体特征相符。

Table 1. The scale of age, sex and education level within sample population

表1. 样本的年龄、性别和学历情况

样本中已在教培机构工作满5年的占43%,1~5年的占31%,不满1年的占26%。从更广泛的教育行业来看,样本中29%有中小学校工作经历,9%有大专院校工作经历,11%有教育咨询机构工作经历。74%的回答者持有教师资格证。

本次调查采用的问卷结构上分为四部分。第一部分调查受访者的人口学特征和在校外培训机构和其他教育行业的从业经历。第二部分调查受访者在“双减”出台前后工作与生活状态的变化,涉及行业、岗位、工作量、薪酬、生活水平等方面。第三部分调查受访者如何评估“双减”政策对自身择业、行业发展和中小学生成长的影响。第四部分采用李克特量表,调查受访者对校外培训行业本质和教师身份构建的认识。

3. 研究结果

3.1. “双减”对教培从业人员就业的影响

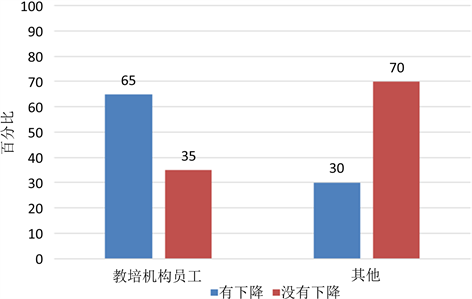

“双减”出台时,样本中有57人(57%)在教培机构工作,其中39人(39%)从事教学工作。问卷填写时,样本中有34人(34%)在教培机构工作,其中24人(24%)从事教学工作。离职率超过40%。“双减”出台后从教培机构离职者目前均不在教培机构工作。“双减”出台时就职于教培机构的人中,65%表示政策出台后自己的月收入有所下降,显著高于非教培从业者的比例(30%) (图1)。政策对教培从业人员工作和收入的影响是普遍的、直接的。

Figure 1. The economic effect of “Double Reduction” policy on then cram school teachers by monthly income

图1. “双减”对当时校外培训机构从业教师月收入的影响

目前在教培机构工作的34人(34%)中,有12人表示正在考虑换工作,其中有10人表示考虑教育行业,但只有2人考虑继续在教培行业。不在教培机构工作的66人(66%)中,有31人表示正在考虑换工作,其中有15人表示考虑教育行业,有4人考虑到教培机构工作。这表明,“双减”出台后,作为整体的教育行业仍有一定吸引力,特别是从教培行业流出的人才还将以教育行业为首选的就业领域。但教培行业吸引力大不如前。

3.2. 对行业前景和价值的判断

样本人群对教培行业今后的发展整体十分悲观。只有10%认为教培行业在3年内就会恢复到“双减”出台前的水平,44%认为需要3~5年恢复,46%认为再也不会恢复。基于对前景如此黯淡的判断,人才自然集体抛弃教培行业。

与对发展前景的普遍悲观不同,样本人群对“双减”如何影响中小学生发展莫衷一是。整体上,认为影响偏正面的整体上多于偏负面的(37%对23%),但40%表示说不清。这样的比例在持不同行业前景判断的人群之间差异不大,反映了教培从业者在这一问题上普遍存在的困惑和分歧。见表2。

Table 2. Sample population’s evaluations of the policy’s impact on the future of cram school industry and students at primary and middle school

表2. 受访者对校外培训行业前景的看法和对政策如何影响中小学生的判断

样本人群对校外学科培训与校内教学的关系看法不一。认为二者平等与不平等的各占50%。主张平等的人中,14%认为二者是平等但彼此独立的,36%认为二者是平等但相互联系的。主张不平等的人中,49%认为应以校内教学为主,校外学科培训为辅,1%认为相反。在教培行业市场化的问题上,样本人群整体上略倾向认为教培行业不是以营利为首要目的,其市场化程度应有所约束,但是持反对意见的有30%~40%,意见的两极分化比较明显。见表3。

Table 3. Sample population’s opinions on the value of cram school industry

表3. 受访者对校外培训行业价值取向的看法

3.3. 教培从业者的身份认同

样本人群中,50%完全认同自己是教师,31%倾向认同,14%倾向或完全不认同,5%说不清。参考容中逵 [4] 的定义,教师身份认同是指“教师通过与相同或不同群体的个体进行相互交往过程所获取的关于自我社会差异与身份识别的认知,以及由此形成的对该身份具有的地位角色、职责功能的主观感知、认可接受和付诸践行的程度。”问卷进一步从四个面向——从业形式、从业资质、从业经历和社会认可——分别询问样本人群对教师身份的判断。就单个面向而言,85%的人不同意教师身份由资质(教师资格证)决定,68%的人不同意上课挣钱或在学校、培训机构等工作过就是教师。相反,65%的人同意教师是一种外部认可的社会身份。就多个面向而言,32%只同意社会认可这一面向而否定其他三个,24%认可经历和认可双面向,但无人只同意经历而否定认可,见表4。这表明,来自其他社会成员的承认是校外培训机构从业者教师认同的首要支柱。

Table 4. Sample population’s opinions on the definitions of teacher

表4. 受访者对教师定义的看法

4. 讨论

从问卷结果中可以看到,虽然“双减”政策对行业发展和个人生活水平都有巨大的冲击,但是受访对象们对政策的评价和判断并未简单地基于自身利益的得失。认为政策对中小学生成长有利的比例略多于不利的;在对校外培训的定位上,多数受访者强调其教育的本质优先于商业的本质。这表明,多数的校外培训机构教师认可校外培训行业高速发展会给中小学生带来显著的负面影响,认为极度市场化的教育有违他们投身这一行业的初衷。怀有这样的初衷,意味着多数受访者保持着对有鲜明的利他取向的教师专业身份的认同。这一取向建立在中国传统文化和社会主义价值观念的基础上,以个人的无私奉献、兼济天下和国家、社会的高度尊崇为特色。然而,随着教育商品化、市场化程度和社会价值观多元化程度加深,教师群体对自己专业身份的看法出现了分化,单纯的利他取向不断遭受由各种积极和消极因素刺激出的利己取向的冲击 [5]。表3中30%~35%的主张校外培训本质是生意的比例,就是这种分化和冲击的缩影。

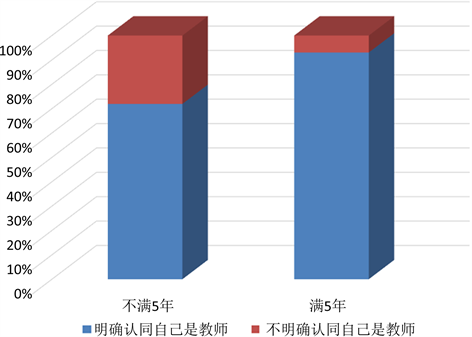

教师专业身份得以确立需要三个方面的认同:自我认同、制度认同和社会认同 [6]。教师专业身份的形成,首先需要教师对其专业身份的自我认定,主要与教师掌握的专业知识技能有关。专业知识技能会随着从业时间增长而提高,因此从业时间是影响教师自我认同的重要因素。问卷中发现,在校外培训机构从业满5年的人群中,只有6.9%没有明确地认同自己是教师,而在从业不满5年的人群中,有高达28.1%没有明确的教师身份认同(见图2),在从业不满1年人群中这一比例甚至高达30.8%。这样的结果印证了刘少婷的研究 [2] 中发现的校外培训机构从业者在职业认同感上的不足。校外培训行业在用人上本就比学校更加开放和灵活,“双减”前又正处于行业整体发展的加速期,因此吸纳了大量有意教育行业的人才。然而,这些人才在尚未培养出稳固的职业认同感的时候,职业发展突遭政策环境剧变,大多数人离开校外培训行业乃至整个教育行业,职业认同的发展改弦易辙,使校外培训行业作为培养教师自我专业身份认同的热土的前景化为泡影。教师专业身份建构的主导权为以学校为核心的教育体系牢牢掌握。

Figure 2. Sample population’s professional identity and years of working in cram school industry

图2. 受访者在校外培训机构从业时间与职业认同

在制度认同上,国家通过《教师法》等法律上赋予了教师崇高的政治地位和重要的政治职责,并通过执业资格考试对教师的专业知识技能和思想政治素质进行准入前的考察。很多校外培训机构也在宣传中强调任职教师的教师资格证持有情况,将国家制度认同引入行业的职业认同建设中,用以促进员工的自我身份认同和社会对其教师身份的认同。本次问卷中超过七成的受访者表示自己持有教师资格证,然而绝大多数受访者不论是否持有此证,都反对将其与教师身份进行排他性的挂钩。这说明,至少在校外培训行业中,国家制度认同已无法有效地促进教师自我认同的形成,已不能适应从业者身份建构的整体需要。究其原因,一是国家制度对教师思想政治素养和专业知识水平两个方面的要求,在校外培训行业中并未得到全面、均衡的重视。在市场化思维指导下,校外培训机构对专业知识水平优先推崇,对思想政治素养则在不同程度上有所忽视,而专业知识水平除了通过资格考试,还可以通过从业时长、学生口碑等方式表现,因此教师资格证在任何一个方面都未能成为校外培训机构教师建立身份认同的依据。二是近年来报考教师资格证的热潮不减,很多人在没有教育行业经验和教育职业理想的情况下报考并获得教师资格证,导致教师资格证作为教师身份构成要素的含金量逐步萎缩。制度认同在教师身份认同建构中的尴尬地位须引起足够重视,关系到教师乃至教育能否承担法律赋予、国家期待的神圣职责。

在社会认同上,教师专业身份的伦理属性十分突出。中国古代有鲜明的尊师重教的文化传统,师生关系是当时政治与社会秩序的重要组成部分,有“天地君亲师”的说法,并在教育制度上体现为“官师合一”。问卷结果间接说明了这种伦理属性在校外培训行业中的存在。近七成的受访者反对将教师身份与通过上课获取经济利益的行为进行简单的挂钩,却赞同社会认可与尊重是教师身份获得的充分条件。由于校外培训行业奉行市场逻辑,获得家长和学生——暨服务购买者——的认可意味着既获得了社会秩序中的优势地位,也获得了商业秩序中的优势地位。在以法律规范和行政准入为基础的制度认同缺位的情况下,社会认同在校外培训行业中能部分地起到制度认同的作用,即有差异地支撑教师在行业中和组织内的职业尊严。越被客户认可的教师,在机构内的地位越高,在薪资上的议价能力也越强。

然而,应当清醒地看到,由于制度认同的缺失,对校外培训行业教师的社会认同有完全被市场逻辑支配的趋势。教师在教学上的自主性、人格上的独立性无法抵御市场逻辑下机构、家长和学生对教师的要求,特别是在在线教育兴起的背景下,教师身份出现空心化、庸俗化等现象 [7]。机构一方面利用有高社会认同度的“名师”吸引客流,另一方面通过设立专门负责与学生联系的市场部门,将教师与其社会认同的直接贡献者们进行流程上的区隔,使教师无法将社会认同直接转化为经济利益。一些机构为了迎合学生的喜好,将教师打造、包装为明星,使师生关系由带有伦理属性的管教–被管教关系变成了带有商业属性的迎合–被迎合关系。教师在学生面前失去了伦理上应被尊重的权威,自然也很难在社会上获得传统文化和法律精神中主张的身份认同。“双减”的出台意味着国家对整个校外培训行业亮起了制度保障的红灯,但是对行业内的教育人才,国家应给予一定的制度上的支持,帮助他们维持教师身份认同、继续投身教育事业。这对于教育资源供给仍有很大缺口的社会现实来说,具有重要的意义。

虽然国家意在通过“双减”遏制教育行业过度市场化、教育产品过度商品化和教育活动过度校外化的势头,但是在教育供给总量不足,教育需求多样的现状下,校外培训行业远未到完全消失的境地。况且,校外培训行业在新的教育技术和理念的运用上比学校更敏锐、更灵活。这些新的技术和理念同样对教师身份认同建设产生不可忽视的影响。在大数据和人工智能的时代,教师的知识积累在量和质上都比不上智能系统,甚至在教学方法的使用上都优势不再,那么他们的专业身份靠什么支撑呢?有观点认为,新时代的教师身份认同更多体现过程性、道德性和情感性 [6]。问卷结果也表现了这种倾向。在四种教师身份的定义中,多数受访者表示同意的只有“家长、学生和同行认为是就是”。他们已经认识到教育的本质不是知识的传输,而是人与人之间的交流。处于越发达的技术环境中,对这种本质的认识就越深入。带有新的伦理属性特色的教师身份认同,可能首先从坚持在校外培训行业的教师中建立起来。

5. 结论

从以上数据分析和讨论中可以看到,校外培训行业从业人员的工作和生活受“双减”政策影响很大,对于教培行业的未来的前景均不看好,普遍都认为“双减”政策后教培行业再也无法恢复往日的辉煌,但是多数肯定了“双减”政策的实施力度与效果,主张校外培训应回归教育的初心,避免过度商业化。在他们的专业身份认同中,自我认同和社会认同处于核心位置,制度认同存在感较低。构建良好的教育生态是“双减”的重要指导思想之一 [8]。“双减”之后的教育应该跳出被长期异化为知识传输的内在局限,向关键能力提升和核心素养培养转变,使知识与问题解决相结合,接触学生的生活实践,揭示知识背后的智慧,真正发挥每个人的优势,激发每个人的潜能,释放每个人的天性。“双减”之后的传统学校教育并未自动回归教育的中央舞台,反而要面临政策带来的更大的满足教育供给的有效性和多样性的挑战。传统的学校教育因此也要与时俱进地进行相应的改革调整与创新。

参考文献