1. 引言

蕨类植物起源于古生代志留纪和泥盆纪,是一种古老的单起源孢子植物,在研究物种的起源、进化与分类方面具有重要的参考价值 [1] [2]。蕨类植物属于维管植物,具有根、茎、叶的分化,其茎为地下根状茎。蕨类植物的根状茎具有营养储存功能,它将一部分光合产物以碳水化合物、水分等形式贮藏起来,为植株提供无性繁殖和再生的能力,对植株存活和生长发育有潜在的积极影响,在环境治理、生态修复、食用药用和观赏等方面具有重要意义 [3] [4] [5] [6]。

蕨类是亚热带常绿阔叶林林下植被的主要组成部分,在各个海拔梯度均有分布 [7]。前人研究显示,植物可通过调节生物量分配来响应海拔环境变化。随着海拔的升高,高寒草甸地下生物量逐渐增大且不同深度下地下生物量随着海拔的升高均呈现不同程度的增加 [8]。但草本植物生物量随海拔的变化,因研究对象的不同和海拔梯度差异,呈多种变化特征 [9]。当异质性光照增强时,亚热带森林的蕨类植物会增加对叶片的生物量投资 [10]。然而,蕨类植物如何调整生物量分配策略增强海拔环境适应,我们仍不清楚。

本研究通过比较不同海拔梯度蕨类器官生物量分配的差异,分析蕨类植物生物量投资的海拔格局与环境适应机制,研究结果可为蕨类植物保育、森林公园管理以及生物多样性保护等行动提供科学数据与理论支持。

2. 材料与方法

2.1. 研究区域概况

金华山地处浙江省金华市婺城区北部(119.48˚E~119.77˚E, 29.15˚N~29.32˚N),是双龙洞国家级风景区所在地,主峰大盘尖海拔1312 m。金华山属亚热带湿润季风气候区,年平均气温17.7℃,年平均降雨量为1400~1800 mm,7月均温29.5℃,1月均温5.2℃。土壤以中亚热带山地红与黄壤为主,pH值5.0~6.5。金华山属亚热带常绿阔叶林区,随海拔上升,植被类型由亚热带常绿阔叶林逐渐向落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、灌丛变化 [11]。

2.2. 样品采集

基于海拔、地形、植被分布特点,以100 m为单位共设立了10个海拔梯度,并在每个海拔梯度的典型植被区随机设置10个样方(1 m × 1 m)。对样方内健康完整的蕨类植物进行整株挖取。使用户外GPS测量取样点海拔高度与经纬度位置。记录各个体物种名称、高度、盖度等信息,用塑封袋封装个体,带回实验室进行生物量测量。本研究共采集蕨类植物11种,175个个体。

2.3. 环境因子与性状测定

清水洗净样本残余泥土后,将样本进行12 h无光照泡水处理。之后用吸水纸吸干表面水分,用剪刀将样品分为根、根状茎、叶。后将样品放入烘箱进行烘干(80℃, 48 h)至恒重。待烘干完成后测量与记录每个个体各器官干重,并计算各器官生物量占比:

器官生物量占比 = 该器官干量(g)/全株干重(g) (1)

2.4. 数据统计分析

用One-Way ANOVA单因素方差分析进行根、根状茎、叶的生物量差异。用一元线性回归分析根、根状茎、叶的生物量沿海拔梯度的变化。用一元线性回归分析各器官生物量占比与海拔、温度与光照梯度之间的关系。使用Origin软件进行数据分析,所有统计检验显著水平均设为P < 0.05。

3. 结果

3.1. 蕨类植物各器官生物量差异

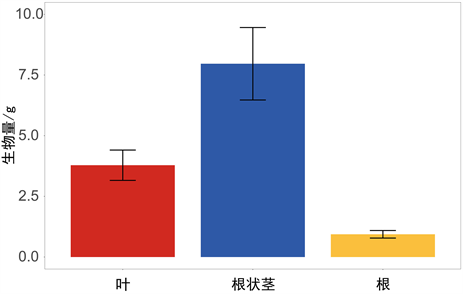

蕨类植物三种器官的生物量差异显著(P < 0.0001,图1)。三种器官的生物量分配大小关系表现为根状茎(7.956 g) > 叶(3.783 g) > 根(0.937 g)。

图1. 蕨类植物各器官生物量差异

3.2. 蕨类植物各器官生物量的海拔变化

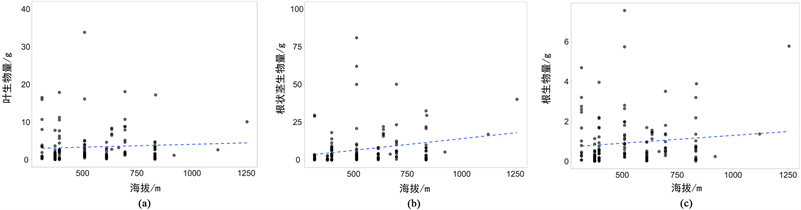

海拔与蕨类植物叶(R2 = 0.00003, P = 0.950,图2(a))、根状茎(R2 = 0.019, P = 0.097,图2(b))、根(R2 = 0.015, P = 0.146,图2(c))的生物量都没有显著的关系。

Figure 2. Relationships between elevation and biomass of different fern organs

图2. 蕨类植物各器官生物量与海拔的关系

3.3. 蕨类植物生物量分配比例与环境因子的关系

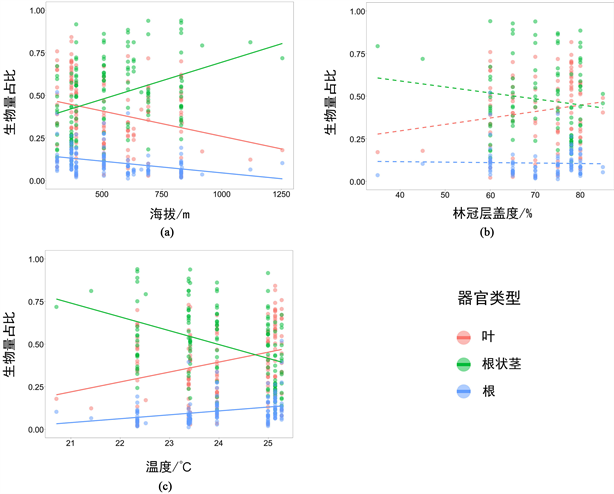

蕨类植物叶(R2 = 0.078, P < 0.001)、根状茎(R2 = 0.145, P < 0.001)、根(R2 = 0.108, P < 0.001)的生物量占比与海拔都有显著的相关性(图3(a)),其中,根状茎生物量占比与海拔呈正相关,叶、根的生物量占比与海拔呈负相关。蕨类植物叶、根状茎、根的生物量占比与光照梯度(林冠层盖度)不具有显著的关系(图3(b))。蕨类植物叶(R2 = 0.090, P < 0.001)、根状茎(R2 = 0.155, P < 0.001)、根(R2 = 0.097, P < 0.001)的生物量占比与温度具有显著的相关性(图3(c))。其中,根状茎生物量占比与温度呈负相关,叶、根的生物量占比与温度呈正相关。

Figure 3. Linear regression analysis of the relationship between the proportion of fern organ biomass and altitude

图3. 蕨类植物各器官生物量占比与海拔关系的线性回归分析

4. 讨论

4.1. 蕨类植物地下储存器官的生物量特征

本次研究结果表明,无论是群落水平还是个体水平,蕨类植物在生物量分配的权衡中都表现出对根状茎的生物量分配最多,为叶与根生物量的2~7倍,即蕨类植物的根状茎是植株生物量的最大组成部分。蕨类植物的根状茎是地下存储器官,储存根系吸收的营养物质和水分以及叶片的光合作用产物。根状茎还连通根与叶及各分株,将同化的资源均衡分配至各器官,兼具物质运输和无性繁殖的功能 [6] [7]。因此,蕨类植物的根状茎含有大量的碳水化合物,且在各器官中占比最大,对蕨类植物的生长与繁殖具有重要的意义 [10] [12]。

4.2. 蕨类植物生物量及其分配对环境因子的适应性

海拔高度控制着山地环境的组合形式和变异,山地植物则会表现出与之相适应的特征 [13]。本次研究发现,沿海拔上升,蕨类植物叶、根状茎、根的生物量绝对值均没有发生显著的变化。这说明蕨类植物的生长比较稳定,具有较广的环境适应性。另外,也可能是由于蕨类植物的地下根状茎储存有大量的碳水化合物等资源,可持续向地上部分供应营养,使得各器官生物量变化较稳定。

本次研究也发现,随着海拔的增高与温度的降低,蕨类植物叶、根生物量的占比逐渐降低,根状茎生物量的占比逐渐升高。这表明海拔越高,蕨类植物的生物量投资越趋向于地下部分,这与前人的研究结果一致,高海拔和低温环境下植物生物量投资更倾向于向地下器官 [8] [14]。值得注意的是,一些研究表明,高海拔植物为了获得足够的养分,会加大对根系的投资 [14] [15],然而本次研究却发现,随海拔升高,蕨类植物投资给根的生物量逐渐减少而根状茎的生物量大幅增加,这与Weiser [16] 的研究结果相符,即能通过根状茎进行资源共享的植物往往对细根的投资较少。因此,蕨类植物对根状茎的投资沿海拔升高逐渐增大,这可能与其根状茎的功能特性有关。与大多数草本植物不同,蕨类植物的根状茎兼有营养储存和无性繁殖的功能,其长年处于地下,可帮助细根的安置与土壤的固定,又能储存大量的碳水化合物,有利于蕨类植物抵抗低温等环境的胁迫 [6] [7]。因此,增加对地下根状茎的投资,有利于蕨类植物的个体存活和种群扩张,将对群落动态和生态系统稳定性产生重要影响。

5. 结论

蕨类各器官生物量分配中,根状茎作为储存器官,其生物量占比最大。随着海拔的升高,蕨类植物根、根状茎与叶的生物量并没有显著变化,而生物量分配策略却发生了显著变化。随着海拔的升高,温度降低,蕨类植物减少了对叶与根的生物量投资比例,增加了对根状茎的生物量投资比例。由此可见,随着海拔升高,温度降低,蕨类的生物量分配更加趋向于地下。本研究进一步证实了地下储存器官在维持蕨类植物多样性及其地理分布中的重要性。

基金项目

本研究由中央财政林业和草原项目(TY2022-FW438)资助。

NOTES

*通讯作者。