摘要: “生存伦理”是人们基于生存需要与其他人或事物联结成的关系。“生存伦理”关注和反映的是生存需要和生存与求生方式、生命的尊严、个体的独立和自由等方面的关系以及生存需要控制下的个体之间的关系。20世纪90年代,余华将自己的关注视野聚焦于底层书写。通过对弱势群体形象的生动刻画,以及对底层小人物民众生存状况的透视与观察,深刻体现了作家应当实现的职责与使命。在他的作品《活着》中,将生存伦理限定在“底层”这一框架下,描绘出中国乡村的生存伦理状貌中所呈现出底层人物以“活着”为要旨的特点,并借福贵这一人物形象表达了自己对生存问题的关注与思考,传递了自己的温情和怜悯。

Abstract:

“Survival ethics” is the relationship between people and other people or things based on survival needs. “Survival ethics” focuses on and reflects the rela-tionship between survival needs, survival and survival modes, the dignity of life, individual inde-pendence and freedom, and the relationship between individuals under the control of survival needs. In the 1990s, Yu Hua focused his attention on low-level writing. Through the vivid depiction of the images of the vulnerable groups, as well as the perspective and observation of the living con-ditions of the small people at the bottom, it profoundly reflects the responsibility and mission that the writer should realize. In his work To Live, he defined the survival ethics under the framework of “the bottom”, and depicted the appearance of the survival ethics in the Chinese countryside, show-ing that the bottom people take “living” as the main feature. By using the figure of Fugui, he ex-pressed his concern and thinking on the problem of survival, and conveyed his warmth and com-passion.

1. 引言

长篇小说《活着》自问世以来便斩获了诸多奖项 [1],深受国内外读者的青睐,然而当前市面通行的版本原是1992年发表于杂志《收获》第6期的中篇小说《活着》(初版)的扩充与修改版。1993年,电影导演张艺谋看中这一部小说,应张艺谋邀请,余华便在初版《活着》的基础上将其改写为12万余字的长篇小说,同年由长江文艺出版社负责出版。尽管两种版本的《活着》在故事框架和内容上基本保持一致,都讲述了福贵及其亲友充满苦难的一生,讲述了他们在面对命运突如其来的遭遇时的反应和选择,刻画出底层小人物在面对宿命般的苦难时的生活状貌。但相较于初版的简略,扩充版在叙事策略等层面仍有改写和填充。这就使得两种版本之间存在着不小的差异,继而指示了不同意义的生成。本文试从两种版本间的变动来捕捉余华笔下中国乡村的生存伦理。

2. 两种版本的构成与差异

两种版本的《活着》共同讲述了一位名叫福贵的老人所经历的充满苦难与救赎的一生,但不同版本在故事内容的设置上,叙述方式的处理上都存在有不小的差异。本部分试图从故事内容、叙述方式这两个层面来讨论两种版本间的差异,以及此种差异所带来意义的不同指向。

2.1. 由断裂到完整的故事内容(故事)

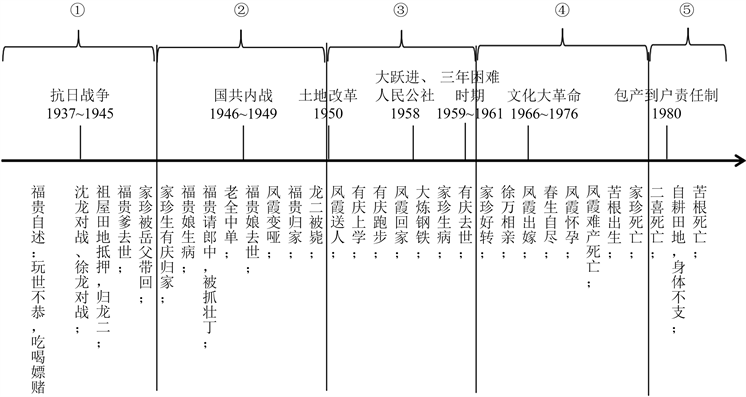

无论是中篇还是长篇,《活着》的故事内容整体来看都由两部分组成,分别是福贵的民国生活与新中国时期,故事框架为引子 + 福贵的民国生活 + 土改枪毙龙二后的插叙文本 + 新中国时期 + 尾声。相比之下,长篇小说在新中国时期这一部分,对1958年至1960年全国范围内的群众运动、人民公社化时期以及三年困难时期下的时代事实和故事都有所补充,可以说随着社会历史背景的浮现,故事内容从断裂到完整。

作为对中篇小说《活着》的扩写,长篇小说《活着》在如下三个方面进行了故事内容的改写和扩展:一是对部分故事内容进行改动,对福贵父亲的死亡方式和地点进行改写:初版小说中,福贵父亲死于自己赌光家产不得已搬走老居住往茅棚的当天,父亲说“我还以为会死在这屋子里”说完迈步离开时便跌倒在门槛而亡;而在扩充版小说中,福贵父亲却是因为在村外的粪缸上拉屎时摔下来去世的 [2]。在扩充版中,父亲没有因为独子的不争气而气愤郁结,也没有被骤然之间的变化和刺激打倒,却在自己的例行活动——在村外拉屎时跌倒身亡。对福贵爹的这一怪癖,书中描写到“我爹是很有身份的人,可他拉屎时就像个穷人了。他不爱在屋里床边的马桶上拉屎,跟牲畜似的喜欢到野地里去拉屎。”父亲对于土地是依恋的,他常说的一句话是“我到自己的地上去走走” [2],而从村口到那边工厂的烟囱这一百多亩地的面积,都是他的田地。他选择的排泄的地点,也是自己田产的一部分,他是在自己的地产上排泄。福贵父亲通过自己独特的排泄方式,用粪便将自己与自己的土地相连接,这是以一种最原始的方式对主权进行宣告和占有,而初版小说中父亲跌倒在门槛显然无法突出一位农民对土地深切的依恋,也无法凸显经历过鸡变鹅,鹅变羊,羊变牛的发家史的农民对土地的珍视,土地就是农民的生命和灵魂。重视土地,就是重视生存。

二是在文中增添了多处故事内容,如在1958~1960时期大炼钢铁,队长率领大家砸锅凑铁的描写;人民公社化运动时家产充公,人们吃大锅饭但各自仍有私心的描写;三年困难时期,对人们在地里挖粮食而发生争抢的画面描写等。通过描写小人物对浩大的政治运动的民间式感觉,将他们所重视和在意的东西进行呈现。人民公社化时期家产充公,成年人很容易完成了从私有到公有的思想转折,然而孩子们身上天真的善良与纯真却不容易消逝。当有庆一手饲养的羊被充公之后,他依然牺牲自己的睡眠和休息时间往返在学校、家、公社,只为了自己的小羊可以吃的好一些。然而有庆对“公家”的羊的上心已经影响到了他的正常生活:“有庆呼哧呼哧满头是汗地跑回家来,上学也快迟到了,这孩子跟喝水似的把饭吃下去,抓起书包就跑”面对这一情况,福贵是恼怒的。其实有庆不过是一位小学生,在这个年纪原本应当享受自己快乐的童年,而时代、家庭的实际情况却使他提早体会到了生活的艰辛 [3]。三年困难时期食不果腹,饥饿是常态。凤霞在地里挖到了一个地瓜,村里王四起了坏念头与凤霞争抢,最终在队长的评判下将地瓜分为三块。福贵当然也知道一块地瓜其实并不能解决温饱问题,但在“拿命换一碗饭回来也都有人干”的年月,在面临生存的现实情况之下,如何活着实际上已经成为萦绕在福贵甚至所有人身上的头等大事。这些事件同时具有偶然性和普遍性,个人的命运与历史的变化其实紧密相连,对历史背景下的叙事的延伸大大丰富了作品的现实内涵。这几处内容的添加显示了时代对个人命运的影响。社会历史背景从沉潜的文本之内浮现的过程,其实也是将福贵一家的命运进行投射的过程。他们的命运走向变得更有典型意义。福贵成为一个符号,这段本从他的个人角度所体察到的个人化的历史逐渐转变成为社会化的历史,这段苦痛而沉重的回忆也因其实在而上升成为民族的集体记忆。

三是在原有故事内容的基础上对部分情节的顺序进行调整。如家珍之死,在初版小说中家珍死于有庆死后的几天时间,但在扩充版中,家珍死于凤霞难产死亡之后。对家珍死亡时间的调整,最大程度凸显了一位母亲对家庭的牵挂。初版小说中家珍无法承受有庆去世的打击,在见到有庆的坟垄之后便由于悲伤过度而去世,但扩充版小说中的家珍却承受住这一打击,以坚韧的姿态面对生活施加的苦难,只因为她还有女儿和丈夫。如此改动显示了一位母亲的坚强和伟大,更加符合生活的逻辑。家珍死亡时间的推后又带来文中另一处情节的变动,即对春生之死的见证。当福贵将自己在城里见到春生被打的情景告诉家珍时,家珍虽然不语,却在沉默中体恤了春生的痛苦。在春生意图轻生来找福贵的那个晚上,家珍突破内心的隔阂,切身处地的劝导春生珍惜生命,好好生活——可见家珍对生命的珍视是超越了仇恨的;在得知春生依旧选择上吊结束自己的生命之后,“家珍听后难受了一天”,还说“其实有庆的死不能怪春生”。选择谅解与宽容的家珍彰显了人性最伟大的光辉,她平凡而又不平凡,她将自己的苦难境遇埋藏在心,去尽力体恤他人的苦难,关切他人的生命存在。家珍是善良的,她的身上有最淳朴的品质见图1,图2。

Figure 1. First edition story unit diagram

图1. 初版小说故事单元图

Figure 2. Expanded version of the novel story unit diagram

图2. 扩充版小说故事单元图

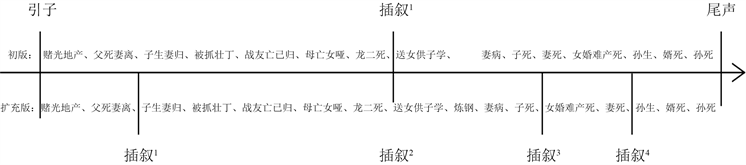

2.2. 由单向到交互的叙述方式(话语)

两种版本的《活着》都采用了双重叙事视角,文本都由去乡间收集民谣的采风者“我”(为区分初版与扩充版中采风者的所指,分别用“我1”与“我2”代替)和故事的讲述者福贵两重叙事构成,属于嵌套叙述的策略,但是两种版本之间在叙述的方式上和比重上仍有差异见图3。

从叙述方式来说,初版小说中的“我”是背景不详、职业不详的采风者,是神秘的城里人;扩充版在两个层面对采风者这一形象做了改动:第一层是有意识淡漠了这一人物的背景经历,“我”本身的故事和经历被消解,而“我”当下所经历的一切故事都在这片土地上发生,“我”成为农村风貌的观察者、转述者,老人故事的聆听者、记录者。在初版《活着》中,引子部分有对“我”和父母之间来信的记录,这种记录是城市生活对农村的一种闯入,也宣示这篇小说有着两种叙述身份,其一为来自城市的采风人,其二为农民福贵。但在扩充版小说中,对“我2”这一身份的背景描述几乎省略为零,而略微相关的几件描述都是“我”与农村生活之间的交互,如村民对采风者的印象是会讲荤故事会唱酸曲的人,然而其实所有的荤故事和酸曲其实都是从他们那里学来的;“我2”仅有的一次感情经历也是在这个村庄内产生的。如此一来,采风者不再是纯粹单独的个体,他与村庄之间的联系变得更为紧密,文本内部形成一种民间生态的勾联,这就带来一种关于底层叙事的改变。从“去写底层的人”变为“人在底层写”。某种意义上,采风者与福贵便并无差异,他们都是同样意义上的生命体,无有特殊的优越感。这是一种介入式的表达,采风者并不会高于讲述者福贵,从而有一种朴素和真诚的善意。

Figure 3. A comparison of discourse units in the initial and extended versions

图3. 初、扩充版话语单元对比图

第二层是在叙述中增添采风者与老人的有效互动,通过“我”的介入,使采风人的声音增强,来对叙事节奏进行调节,老人的苦难也不再那么直观。在叙事的比重上,初版小说整个文本被分为三部分,叙述比重为前轻后重,只在龙二被枪毙之后有一处停顿,其余所有的故事都由叙述者福贵一口气完成讲述;而在扩充版中,在原有的一处停顿与引子和尾声的基础上,又增加了三处停顿:第一处是福贵爹去世,丈人带走家珍;第二处是有庆为县长夫人输血,失血过多而死;第三处是家珍在遭遇凤霞难产而亡的变故之后也随之去世。这三处停顿有两方面作用:其一是通过叙事的中断将文本分割成五个叙事单元,在叙事的节奏上进行调节,大大减小了苦难带来的冲击性。不同于初版小说中福贵一以贯之的叙事,文本各节内容均衡,节奏不疾不徐。其二是三处停顿及时将福贵的情感进行收束,没有使喷涌的情绪打破叙事的节奏。每遇到重大变故或亲人故去,文本中都出现一次叙事的停顿,而这种叙事的停顿又最大程度稀释了叙事者的情绪。在每一次中断中,聆听者“我”都给予讲述者福贵积极的反馈,及时以对乡间生活的描述来调和悲伤的氛围。这种调和实际上是一种介入,当“我”介入福贵的叙事中时,“我”对于他的经历就不是简单的倾听和记录了,“我”的情感被他调动,在情绪留白的空间内,我们的情感产生了交互,“我”深深体会到了福贵这一类人生存的无奈。

3. 冷漠到怜悯:不同版本各自的意义指向

初版《活着》以层叠出现的生命悲剧展现了福贵多舛的命运,作为一个普通人,他的一生是历经苦难的,而更为不易的,则是在这种磨难之下坚强的“活着”。文本的意义停留在生之不易这一层面,令人唏嘘造化弄人。阅读这部中篇小说,在叙述上不难看出福贵作为故事的主角,整部文本都以他为中心,插叙文本的作用是引出福贵的讲述,而唯一的一次停顿也是给故事内容划分章节,点清界限;在福贵作为叙述者的文本中,他用自己的眼光去审视周围的一切,除他之外上下辐射四代人八位至亲,几乎都是从福贵的视角去讲述与之有关的人和事的,最多是福贵–子/女–家珍这样的三角关系,尽管福贵拥有多重身份,但其他人物的塑造是平面的,单薄的。纵观福贵的一生,似乎一切的结局都有因果的踪迹,尽管有些苦难的来临是偶然的,但福贵个人的选择也一定程度影响着事件的发展,这种命运带有鲜明的个人痕迹,是无法复刻的,是独属于福贵一人的。

扩充版《活着》虽然同样以层叠出现的生命悲剧展现福贵多舛的命运,但相比初版福贵,扩充版中的福贵更多了些命不由己的意味。对“大跃进”运动时期、人民公社化运动时期以及三年困难时期社会历史背景的捕捉,将福贵一家人放置在历史的洪流中,作为一名普通的农民,福贵不是一个人,而是一类人。比如,煮钢铁劳力费神,家珍得了软骨病,比起身体上的不适,她更担心自己失去工作的能力,失去工分反倒为家里增添负担。即便生病,她对就医的态度依然是消极的,甚至在这样的生存困境之下也别无他法,只能硬着头皮继续干下去,久病成疾随之而来的便是死亡。这段遭遇充满生命的苦难和艰辛,充斥着庄稼人的辛酸与不易,这样的人物一定不止家珍一人。从中篇小说到长篇小说,社会历史背景的浮现将福贵一家人的命运上升为一种民族共同的记忆,他们所遭遇的生存困境也是每一位庄稼人所面临的,充分激起读者的认同感和共鸣感。

因而,扩充版《活着》一方面在向我们展示福贵一生的苦难,“活着”不易的同时,也加入了社会–时代的因素,呈现出社会浪潮对个人命运的影响,福贵不仅仅是福贵,还是时代浪潮中的一个符号。除此之外,扩充版《活着》最为重要的意义在于对“生存”这一问题的思考。余华将福贵安置在生与死的抉择中,命运给予他接二连三的打击,当亲人相继离世,他大可选择一死了之终结尘世的苦难,但是他没有,反而是提前料理好自己的后事,静心享受生命带来的一切,包括苦难。通过一种“在之中”的态度直面苦难人生,不至跌入绝望深渊,为缓解苦难寻找一条途径,这是《活着》的生命哲思。

从两种版本的比对中不难发现,初版的叙述文本的底色是冷色调,福贵一以贯之的叙述使苦难接踵而至,而扩充版的叙述中,虽然文本仍然朝着生命的悲剧这一向度展开,但从采风者的有意识介入中,不难体会到余华对底层人物悲剧命运的体恤和悲悯。这种叙述立场的转变不仅呈现出余华本人对底层的关注和同情,同时也表现了余华本人对于生存问题的思考,对生命尊严的追问。从中篇小说到长篇小说,余华的心态由冷漠转向悲悯,他终于缓解了自身和现实之间的紧张关系,沿着一条温和的路径展示了高尚,完成了作家的职责和使命。

4. 底层生存伦理的凸显(命贱易折 + 坚守生命)

在《活着》中,底层人物无不呈现出命贱易折的特点。福贵母亲生了重病,福贵进城为她抓药,却在路上被国民党掳走,之后国民党兵败,福贵返家却发现母亲在自己离家后不久便病死。战乱年代的小人物之死也许根本不值一提,但他们生命的卑微和脆弱也可见一斑。母亲病死之后,福贵的女儿凤霞也生了一场病,一场高烧彻底剥夺了凤霞说话的能力,她成了一个哑巴姑娘。对于一个穷人家的姑娘,这样的残疾几乎是致命的,她可能因此丧失了嫁人的资格,又或者说,她可能因此再也无法拥有自己所渴求的婚姻,事实也的确如此。家珍亦是,得了软骨病的打击对她来说是致命的。劳动能力的丧失是一件大事,失去劳动能力意味着她失去了存在的价值和意义,甚至因此成为了家庭的拖累,所以家珍对自己的定位是“没有指望的废人”。对于这种情况,底层的一般做法是静候死亡的到来,可家珍对丈夫和女儿是极牵挂的,她不舍得死,也正是因此,她会挣扎着割稻子、挖野菜,尽己所能在劳动中实现哪怕一点点价值。尽量减轻家庭的负担,这种努力活着的姿态体现了个体生命对生存的极大渴望。

在以生存为核心的中国乡村,活着的确是一大主题。对福贵母亲来讲,生存的哲学是“只要活着,穷也不怕”;“我不想死,我想每天都能看到你们”对家珍而言,对家人的挂念成为她支撑身体坚强生活的最大动力。她们对生命本身的坚守是执着的,可她们坚守生命的理由却是平凡的——这恰恰是小人物的逻辑,她(他)们无权无财,唯一能把握的就是自己的生命体本身,甚至在某些时候,连自己的生命也无法把握,这是底层人物生存面的另一特点。福贵正是如此,在有限的生命历程中,他经历了父亲摔死,女婿被水泥板夹死,女儿产后出血而死,儿子献血过量而死这样充满偶发性的死亡,也经历了春生自尽,家珍去世这种引人深思的死亡,重复性的遭遇不断冲击着福贵的承受力。每一次失去亲友的过程,都是福贵直面死亡,与苦难正面对峙的过程。在经历接二连三的死亡之后,死亡对福贵来说并不陌生,也并不可怕。它意味着生命一切意义的终止和人生价值的消解,对死亡这一概念“去蔽”的过程其实也是福贵真正意识到生命意义并肯定生命的过程。他的一生充满苦难,活着才是对他而言最大的考验。活着并非是选择的最低处,实则是对生命存在状态的真正尊重,也是未来拥有无限可能的最基础要素。“活着”的在世态度,充分彰显了生命体本身所蕴含的无穷力量,因为活着本身就是对命运的一种反抗。尽管他再无亲人陪伴,失去了希望的寄托,但也从未放弃过生活,始终以“活着”这一最本真的信念作为信仰,以超越绝望的平静和超越功利的达观生活着,在这种抗衡的过程中,恰恰映照出生命的张力和质感。“活着”作为福贵的标签彰显了他的生存智慧。对多舛命运的沉浮,他总是坚韧地忍耐,任何打击和挫折都无法摧毁他对生命存在的执着和珍视。

5. 结语

余华通过对社会底层民众生存的波澜壮阔的民间世界的描写,呈现了一副美丑并存、善恶交织的画面。《活着》中有龙二这样的反面人物,可他却并不可恨,余华显然无意将其营造成负面的标杆,而仅仅是作为漫长人生中经历的一种参照。在这个光怪陆离的世界中,人的命运充满难以捉摸和猜测的变数,幸运或许会光临,可苦难将仍旧如约而至。毕竟苦难才是人生的底色,是具有普遍性的生存境遇。每个人生活中,都必须直面生活中的各种偶合和悲欢无常的命运,且人们只能忍受和服从生活给予的所有馈赠。活着是不容易的,而只有以一种“在之中”的态度面对苦难,以“活着”的在世态度面对人生,人的生活才不至于永久的沉沦,更不至于彻底的毁灭,甚至反因此而获得了期待和发展的可能。

阅读余华的小说,是充斥着痛感的体验。福贵、家珍、凤霞、二喜……一个个平凡生命的经历让人悲哀,可也总能寻得一两处温情。余华在底层生存伦理的凸显中,展示了家庭的温情,也展示了生命的顽强和人性的光辉。他至真至诚的笔墨,将福贵塑造成一个生活的英雄。活着的意志,是福贵身上最斑斓的品质,也是他给予读者最丰厚的馈赠。