1. 引言

1.1. 大学生亲密关系暴力

亲密关系暴力(Intimate partner violence, IPV)指的是在亲密关系的存续过程中,亲密关系中的一方故意从心理、躯体或性方面控制、支配或攻击亲密伴侣并对亲密伴侣造成一定伤害的行为(Makepeace, 1981)。大学生亲密关系暴力是世界范围内存在的严重的公共健康问题(王云龙,彭涛,2016)。亲密关系暴力严重威胁着大学生的健康成长。亲密关系暴力作为一种消极的影响因素,会使个体感到自责、自卑和无助,甚至导致抑郁(何影,2010)。亲密关系暴力的施暴者和受虐者,都表现出低自尊、低自我效能感、焦虑、抑郁(王永红,陈晶琦,2010)。

大学生恋爱是一种社会行为,而大学生亲密关系暴力行为则是违反了社会规范的不当行为(李金芝,刘星雨,程俊,刘福荣,2019)。很多因素可以影响大学生亲密关系暴力行为的发生。研究表明,亲密关系暴力的发生与个体的早期经历有关(王云龙,彭涛,2016),根据社会学习理论的观点,父母的行为作为儿童早期进行观察学习时的榜样,儿童会习得父母的行为模式,而且童年期遭受虐待的经历可以对大学生暴力行为产生影响(奥登,周虹,白文兴,2014)。研究表明在亲子互动过程中,父母较低的情感温暖与理解、较高的拒绝和否认都可能导致青少年暴力的发生(邵阳,谢斌,乔屹,黄乐萍,2009)。临床研究也表明,早年的抚养经历与成年后亲密关系中的施虐和受虐倾向有关(刘昭,訾非,2016)。此外,自尊、自我控制能力、对暴力的接受程度也会对亲密关系暴力行为的发生产生影响(李金芝,刘星雨,程俊,刘福荣,2019)。

1.2. 儿童期心理虐待和忽视

心理虐待(psychological maltreatment)又称情感虐待(emotional maltreatment)、情感忽视(emotional neglect) (谢芳,2016)。心理虐待是对儿童负有义务并与儿童关系亲密的人,不断地、反复地对儿童采取的不恰当行为(潘辰,2010),它会影响儿童的认知方式以及行为模式,严重时会导致儿童产生精神障碍(李薇,郭睿,2017)。研究表明,心理虐待比身体虐待更易产生消极、长期、普遍、隐蔽的复杂结果(李垚,刘爱书,刘天牧,朱贺,2019),它是儿童虐待与忽视问题的核心(潘辰,2010)。

越来越多的研究表明心理虐待和忽视会对个体的发展产生不利影响,而这种不利影响甚至会延续一生(Hart, Binggel, & Brassard, 1997; 奥登,周虹,白文兴,2014)。研究指出,在青少年期曾遭受过心理虐待的个体会难以信任他人、孤独感水平高(年晶,刘爱书,2009),表现出社交退缩行为(刘爱书,年晶,2012)或攻击行为(张丽,钱胜,王文霞,2008)。研究发现,有过童年期心理虐待经历的个体会表现出更多的犯罪行为(潘辰,2010)。而且,曾遭受过心理虐待的个体很难化解童年时的创伤经历,由心理虐待经历导致的认知偏差和情感偏差也会导致个体不会处理后代的情感需求,从而导致心理虐待的代际传递(冀云,2012),童年期创伤经历与个体的积极应对方式呈显著负相关(周永红,2016)。

1.3. 应对方式

应对方式(coping style)是个体在面对压力和挫折时为减轻可能的负面作用所采取的认知调节和行为改变的一系列方法、手段和策略(臧刚顺,宋之杰,赵岩,崔树磊,温培元,2020)。解亚宁(1998)根据应对方式的共同特点将应对方式分为消极应对方式和积极应对方式,这一分类标准能够更准确、迅速地定位个体在生活中面对压力事件时的应对倾向(程易苗,2018)。研究表明,大学生的心理健康水平与其采用的应对方式有着密切的关系,心理健康水平高的大学生倾向于采用积极的应对方式(辛素飞,刘丽君,辛自强,林崇德,2018)。

1.4. 儿童期心理虐待和忽视、应对方式与大学生亲密关系暴力的关系

暴力(violence)是以造成极端伤害为目的的一种攻击行为(廖小伟,2016),大学生亲密关系暴力行为是大学生亲密关系存续期间发生的暴力行为(段水莲,王芘焱,2019)。根据一般攻击模型(The General Aggression Model, GAM)的基本观点,输入变量首先会影响个体的内部状态,然后影响个体的判断与决策,最后影响个体的行为(刘露,施国春,2019)。作为情境变量的儿童期心理虐待和忽视,通过应对方式这一认知变量为中介来影响大学生亲密关系暴力行为,这形成了一个完整的攻击行为的模型。

青少年暴力行为与个体的心理虐待和忽视经历密切相关(Lake, Wood, Dong, Dobrer, Montaner, & Kerr, 2015),此外,与躯体虐待和性虐待相比,心理虐待和忽视经历能可以更好地预测个体的攻击行为(Holmes, 2013)。先前的研究表明,个体心理虐待水平与攻击水平有剂量–效应关系(Auslander, Sterzing, Threlfall et al., 2016)。以往的研究表明,童年期遭受父母虐待的经历对大学生亲密关系暴力的发生有一定的影响(奥登,周虹,白文兴,2014)。研究发现,有过父亲施暴经历的女性在亲密关系中往往会主动发生暴力(Luthra & Gidycz, 2006)。

根据生态系统理论,家庭环境作为重要的生态系统会影响个体心理特征的发展(Bronfenbrenner, 1992),童年期心理虐待和忽视作为不利的成长环境,会影响个体对自我的认知和评价(李羽萱,柴晓运,刘勤学,林丹华,2019)。在应激过程中,在认知评价之后所出现出来的具体的应对活动就是应对方式(蒋红,宋玉美,张澜,2012)。认知心理应激理论认为应对方式是心理健康的中介因素(陈树林,郑全全,2002),在个体的应激过程中应对方式作为中介变量起在个体的应激反应结果间起重要作用(钟斌,姚树桥,2014)。研究显示,在童年创伤经历与成年后的不良社会功能的关系中应对方式起着重要的联结作用(Popescu, Rene, Dewan, & Rusu, 2010)。有研究表明,有受虐经历的大学生会更多地使用消极应对方式(侯艳飞,赵静波,杨雪岭,2011),曾在儿童期遭受虐待的新兵也往往会采取消极的应对方式(孙双涛,牛威,闫同军,欧阳辉,沈嘉懿,赵汉清,2013)。不同的人际应对方式可以在儿童创伤经历与负性心理结果间起中介作用(Massing, Liu, Kraines, Choi, & Alloy, 2015)。研究表明,相较于采用积极方式的个体,采用消极应对方式的个体更易出现攻击、违抗等外化问题(Liu, Tein, & Zhao, 2004; 姜永志,2012)。

本研究旨在探讨应对方式在大学生儿童期心理虐待和忽视经历和亲密关系暴力行为间的中介效应, 探究大学生亲密关系暴力的产生机制及影响因素,为有效降低大学生亲密关系暴力提供理论依据。

综上,本研究提出如下三个假设:

H1:儿童期心理虐待和忽视对大学生亲密关系暴力行为具有直接效应,即儿童期心理虐待和忽视越多,大学生亲密关系暴力行为越多。

H2:消极应对方式在儿童期心理虐待和忽视与大学生亲密关系暴力之间起着中介作用,即儿童期心理虐待和忽视越多,大学生采用消极应对方式越多,大学生亲密关系暴力行为越多。

H3:积极应对方式在儿童期心理虐待和忽视与大学生亲密关系暴力之间起着中介作用,即儿童期心理虐待和忽视越多,大学生采用积极应对方式越少,大学生亲密关系暴力行为越多。

2. 方法

2.1. 被试

本研究采用方便取样法,使用问卷星平台制作在线作答问卷并通过社交软件QQ、微信及微博对全国范围内高校本科生进行随机调查,共回收问卷560份,剔除无亲密关系被试作答问卷及明显乱答的无效问卷143份,获得有效问卷417份,问卷有效率为74%,其中男生187名,女生230名;大一年级77名,大二年级64名,大三年级124名,大四年级105名,大五年级47名。被试平均年龄20.42 ± 1.36岁。

2.2. 研究工具

2.2.1. 儿童心理虐待和忽视量表

本研究采用儿童心理虐待和忽视量表(Child Psychological Abuse and Neglect Scale, CPANS),调查被试在18岁之前的心理虐待和忽视经历。该量表分为心理虐待分量表和忽视分量表,共31题,量表采用Likert 5点计分法(0“无”~4“总是”)。在本研究中,该量表的整体Cronbach’s α系数为0.96,心理虐待分量表和忽视分量表的Cronbach’s α系数分别为0.92和0.93。

2.2.2. 简易应对方式问卷

本研究使用简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire, SCSQ)测量大学生所采用的应对方式,问卷分为积极应对分量表(1~12题)和消极应对分量表(13~20题),问卷采用四级评分法(0“不采取”-3“经常采取”)。在本研究中,量表的整体Cronbach’s α系数为0.74,积极应对分量表和消极应对分量表的Cronbach’s α系数分别为0.78。

2.2.3. 冲突策略量表简版

本研究使用冲突策略量表简版(Short Form of the Conflict Tactics Scale, CTS2)来测量大学生群体中存在的亲密关系暴力行为的情况。该量表从协商、心理攻击、躯体攻击、性胁迫和伤害五个维度来评估过去1年内被试的受虐和施暴情况。量表共20个题目,其中10个题目评价被试施暴行为,另外10个题目评价伴侣行为。本研究仅使用量表中评价被试行为的10个题目,测量其亲密关系暴力行为。量表采用0~7的8级评分法。本研究结果显示,该量表的Cronbach’s α系数为0.73。

2.3. 研究程序

在问卷中的一般情况调查部分中“是否有恋爱经历”一题中使用问卷星平台的判断筛选功能,无亲密关系经历被试系统会自动跳过冲突策略量表,被试只需作答儿童心理虐待和忽视量表与简易应对方式问卷,其数据在分析时进行剔除。有亲密关系经历的被试按顺序作答本研究的问卷测验,所得数据用于本研究。问卷指导语充分解释说明了本研究的研究目的及数据用途,以确保被试可以如实地回答亲密关系暴力行为的相关问题,后续数据分析过程中研究者根据作答时间及测谎题目进行了数据剔除,以保证数据的真实性。被试均签订知情同意书,充分保证研究的匿名性、信息不外泄。

2.4. 数据分析

使用SPSS统计软件对变量进行描述性统计,采用独立样本t检验与方差分析等统计方法来分析人口学变量对大学生亲密关系暴力行为的影响。进一步采用相关分析初步探索主要研究变量间的关系,使用PROCESS插件进行回归分析,最后使用Bootstrap方法构造5000个样本(每个样本容量为417)检验各路径系数的显著性。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法对本研究中存在的共同方法偏差进行检验。结果显示,有16个公共因子的特征值大于1,且第一个公因子仅能解释总变异量的28.7%,小于40%的判断标准。因此,我们认为本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 大学生亲密关系暴力的基本特点

Table 1. Comparison of intimate relationship violence in college students of different genders and grades (M ± SD)

表1. 大学生亲密关系暴力在不同大学生性别、年级上的差异比较(M ± SD)

注:p < 0.001,p < 0.01,p < 0.05;在表2的事后检验结果中1代表大一年级,2代表大二年级,3代表大三年级,4代表大四年级,5代表大五年级。

由表1可得,大学生亲密关系暴力行为存在显著的年级差异且在部分维度上存在显著的性别差异。大一学生的亲密关系暴力水平显著低于高年级学生的亲密关系暴力水平,大一学生的心理攻击水平显著低于大三学生和大五学生心理攻击水平,且大一学生的性胁迫行为显著少于大五学生。女生的心理攻击和强迫性行为水平显著低于男生。

3.3. 主要研究变量的相关分析

Table 2. Table of the relationship between the major variables

表2. 主要变量间的相关系数表

注:***p < 0.001,**p < 0.01,*p < 0.05。

表2列出了主要研究变量的相关系数,儿童期心理虐待和忽视经历与消极应对方式显著正相关(r = 0.38, p < 0.01),儿童期心理虐待和忽视经历与积极应对方式显著负相关(r = −0.38, p < 0.01),儿童期心理虐待和忽视经历与大学生亲密关系暴力行为显著正相关(r = 0.57, p < 0.01),消极应对方式与大学生亲密关系暴力行为显著正相关(r = 0.30, p < 0.01),积极应对方式与大学生亲密关系暴力行为显著负相关(r = −0.23, p < 0.01)。

3.4. 应对方式在儿童期心理虐待和忽视和大学生亲密关系暴力行为间的中介作用检验

注:***p < 0.001,** p < 0.01,*p < 0.05。

注:***p < 0.001,** p < 0.01,*p < 0.05。

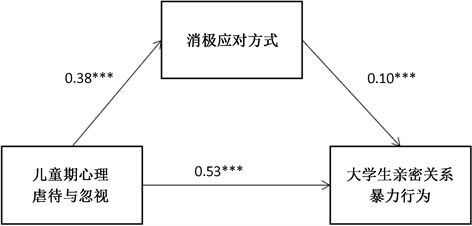

Figure 1. Mediating model diagram of negative coping style

图1. 消极应对方式的中介作用模型图

采用PROCESS程序中的Model 4在控制年级的情况下进行回归分析来检验消极应对方式的中介作用。结果表明,儿童期心理虐待和忽视经历可以正向显著预测大学生亲密关系暴力行为(β = 0.57, p < 0.01);而加入消极应对方式作为中介变量后,儿童期心理虐待和忽视经历仍能显著预测大学生亲密关系暴力行为(β = 0.53, p < 0.01) (见图1)。因此消极应对方式在儿童期心理虐待和忽视经历和大学生亲密关系暴力行为间具有部分中介作用。Bootstrap检验结果表明这一中介效应显著,其95%的置信区间为[0.15, 0.79],不包含0,中介效应为0.04,占总效应(0.57)的7%。

积极应对方式的中介效应分析结果显示,加入积极应对方式作为中介变量后,积极应对方式的中介作用不显著(p > 0.05)。Bootstrap检验显示其95%的置信区间为[−0.24, 0.45],包含0,中介效应不显著。因此积极应对方式在儿童期心理虐待和忽视经历和大学生亲密关系暴力行为间不存在中介作用。

4. 讨论

4.1. 大学生亲密关系暴力的基本特点

本研究结果显示,男生强迫性行为和心理攻击暴力水平显著高于女生,这与以往的研究结果一致(刘丽,李鑫洁,2015)。男性和女性在性态度方面有较大的差异,男性的性观念比女性更开放,与女性相比,男性的性活动也更多,这种差异造成了亲密关系中非自愿性行为和胁迫性行为的发生(何影,张亚林,王纯,李丽,张迎黎,2012),同时男性对于暴力持一种认可的态度也导致男性的亲密关系暴力行为高于女性(刘丽,李鑫洁,2015)。高年级学生亲密关系暴力行为普遍高于低年级学生,这与以往研究结果一致,高年级学生面临毕业、升学、就业等实际问题,恋爱双方所面对的矛盾与压力增加,从而导致亲密关系暴力行为增多(李金芝,刘星雨,程俊,刘福荣,2019)。

4.2. 儿童期心理虐待和忽视经历和大学生亲密关系暴力的关系

本研究发现,儿童期心理虐待和忽视经历对大学生亲密关系暴力行为有直接的影响,这与已有研究结果一致(奥登,周虹,白文兴,2014;刘昭,訾非,2016)。相关研究表明,儿童期心理虐待和忽视经历是青少年问题行为的有效预测指标(Ford, Chapman, Connor, & Cruise, 2012; Vahl, Colins, Lodewijks et al., 2016),儿童期心理虐待和忽视反映了抚养者的不良教养方式,而抚养者的教养行可以对儿童的问题行为产生重要的影响(Aunola et al., 2018)。暴力接触使受虐者易于成为施暴者,从而导致“暴力循环”现象的发生(Wilson, Stover, & Berkowitz, 2009; Calvete, Orue, Estévez, Villardón, & Padilla, 2010),研究表明,曾在原生家庭中遭受过父母暴力或目睹过家庭暴力的个体,在恋爱关系中易采取暴力方式来解决问题(刘丽,李鑫洁,2015)。在童年期遭受过父母虐待和忽视的个体在亲密关系的维持中易于将其习得的行为模式施加到伴侣身上,从而导致亲密关系暴力的发生。

4.3. 应对方式在儿童期心理虐待和忽视经历和大学生亲密关系暴力间的中介作用

本研究证实了消极应对方式在儿童期心理虐待和忽视经历和大学生亲密关系暴力行为间的中介效应, 儿童期心理虐待和忽视以消极应对方式为中介对大学生亲密关系暴力行为产生影响,这与一般攻击模型(GAM)的基本观点一致。

Bowlby的依恋理论认为儿童与照看者在儿童早期发展起来的安全性依恋可以影响他们的心理适应和应对方式(李静,2012),经历过儿童期心理虐待与忽视的个体与父母建立不安全的依恋关系。儿童在依恋关系中如果不能够获得照看者的及时回应,达不到自己所期望的结果,遭受虐待或忽视,儿童则很可能会认为他人是不可信的、自己是无能的以及与照看者形成的关系是无用的,因此不安全依恋个体通常会采用无效或消极的应对方式来应对压力事件,无法有效地应对压力事件,从而表现出更多的暴力行为。亲密关系暴力依恋理论以依恋理论为基础来解释成人亲密关系中暴力行为的发生机制,该理论关注在亲密关系中“暴力”和“亲密”的作用方式(何影,2010)。面对亲密关系维系过程中产生的压力时,不安全型依恋者通常不能有效应对压力带来的负性情绪,过分专注或回避情绪问题,不愿意与伴侣进行有效的沟通,仅靠自身压抑来应对,无法有效地解决问题,以这种负面的方式来应对压力和挫折,会导致伴侣之间的冲突甚至暴力的发生(Campbell, Simpson, Boldry, & Kashy, 2005)。

虽然在本研究中积极应对方式的中介作用并不显著,但是积极应对方式在现实生活中对于个体具有极其重要的意义,已有研究表明,个体采取积极的应对方式会更好地面对与解决困难,缓解生活中的压力(莫欣欣,皮陆杨,2020),拥有更加良好的心理状态(张斌,蔡太生,2010)。一项元分析研究显示,由于我国大学生心理健康水平的逐步提高,我国大学生整体倾向于采取积极、成熟的应对方式来处理生活中的压力事件(辛素飞,刘丽君,辛自强,林崇德,2018)。同时,应对方式存在多种分类标准,多数的应对方式对个体都是有价值的(许玲,2019)。恰当的应对方式可以帮助个体有效地解决问题,应对方式良好的个体更容易避免不良结果带来的消极情绪体验,应对方式不良的个体往往比较被动,更多体验到失败后果所带来的消极感受(廖友国,2014;任泽鑫,2019)。因为大学生的受教育程度、社会化水平及心理成熟水平都较高,因此大学生可以采用积极、有效的方式应对生活中的压力与挫折,从而提高其心理健康水平,减少冲突及暴力的产生。

4.4. 教育启示

本研究中我们探讨了儿童期心理虐待和忽视经历对大学生亲密关系暴力的影响以及应对方式在其中的中介作用。

儿童期心理虐待与忽视经历对大学生亲密关系暴力行为具有直接影响,且儿童期心理虐待与忽视经历以消极应对方式为中介影响大学生亲密关系暴力行为。虽然儿童期对于个人的成长具有重要的意义, 儿童的经历甚至可以影响到个体的一生。因此,家长应该关注儿童的身心健康,减少其对儿童的心理虐待和忽视,建立良好的亲子关系,注重培养儿童的沟通和交流方式,帮助他们树立正确的人生观与价值观。其次,学校可以通过心理健康课程加强学生的心理健康教育,帮助他们培养积极、向上的人生态度,增强其抗压能力与问题解决能力,采用积极成熟的应对方式来应对生活中的负性压力事件,同时树立正确的恋爱观。最后,在亲密关系的维系过程中,亲密伴侣双方应加强采沟通与交流,以积极、有效的方式来共同应对亲密关系中的负面压力事件构建良好的亲密关系。

4.5. 研究局限及展望

首先,由于客观局限所在,本研究使用问卷星平台以在线作答的形式进行,样本代表性未能很好地控制,并未很好地均衡被试的年级、性别等人口学变量。其次,采用在线作答的方式收集相关数据无法很好地控制被试的作答环境等干扰因素,所得结果不一定能非常准确地反应出变量的真实水平。第三,儿童期心理虐待和忽视是过去的创伤,而大学生亲密关系暴力可能会引起被试不愉快的回忆或心理创伤,本研究虽然问卷填写前获得了被试的知情同意,但由于问卷是通过网络平台在线随机发布的,且为了充分保证研究的匿名性并未要求被试填写实名信息及联系方式,研究者发现具有暴力倾向的问卷无法在后期精确找到被试对其进行关怀与帮助,后续的研究中会注意伦理原则的把控及对被试的安抚帮助,如留下研究者的联系方式及设置开放性填写题目等方法以帮助相关被试。最后,本研究属于横断研究,无法很好地探讨因果关系,未来可采用纵向研究及干预研究来进一步确认变量间的具体作用机制。

5. 结论

1、儿童期心理虐待和忽视对大学生亲密关系暴力显著正相关。

2、消极应对方式在儿童期心理虐待和忽视与大学生亲密关系暴力之间起部分中介作用。