1. 石墨烯的发现和研究状况

2004年,英国物理学家安德烈·盖姆和俄罗斯物理学家康斯坦丁·诺沃肖洛夫在实验室研究石墨烯的过程中,用透明胶带反复剥离石墨,直至石墨只剩下单层薄片,这就是石墨烯。为此,两人共同获得2010年诺贝尔物理学奖 [1] [2] 。

石墨烯拥有电荷载流子高迁移率、双极场效应 [3] [4] 等许多独特的物理和电子特性,具有优异的电学性能以及机械性能。这些优异的性质使得石墨烯在纳米带晶体管、气体传感器、超级电容器以及透明导电电极等许多领域都有很强的适用空间。

石墨烯被材料学家称为“黑金”,据科学预测,石墨烯的发现将推动人类第四次工业革命。

自石墨烯被发现以来,国内外就涌现出石墨烯的研究热潮。中国石墨烯资源十分丰富,研究技术和研发领域也处于领先地位,不仅开发了许多新用途,而且申请了为数众多的专利。据统计,中国石墨烯专利技术项目约占全球石墨烯专利技术项目的60%。

2018年3月,《自然》杂志连续刊载中国90后的年轻学者曹原两篇石墨烯超导重大发现的论文。该论文介绍,当两层准平行石墨烯堆成1.1˚的微小角度时,会产生超导效应。这一发现解决了困扰物理界多年的难题 [5] [6] [7] ,开辟了凝聚态物理的全新领域。

2019年3月,天津大学教授封伟领导的科研团队通过含氟自由基切割单壁碳纳米管,制备出单层石墨烯纳米带,这在全球范围内属于首次 [8] [9] [10] 。实验证明,这一新材料能流密度达到2738 Wh/kg,比国外同类产品高30%,达到国际领先水平。同时,该材料能在超大放电电流条件下稳定工作,标志着我国突破了发达国家长达数十年的技术封锁。

近年来,由石墨烯研究派生出的新材料、新产品呈现激烈的上升势头 [11] [12] [13] [14] [15] ,比如交联网络的碳纳米管阵列导热材料、高性能场效应晶体管、仿生光热管理智能高分子材料、石墨烯/偶氮苯光热材料、超高能量密度锂–氟化碳电池等,展现出了石墨烯广泛的应用前景。

2. 石墨烯的结构

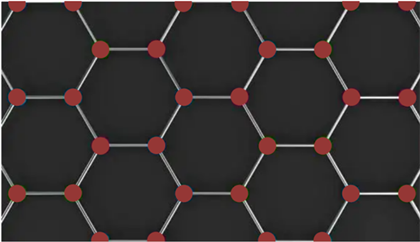

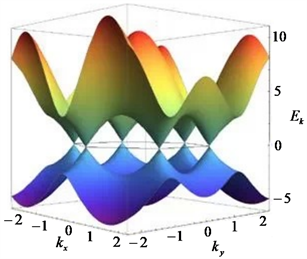

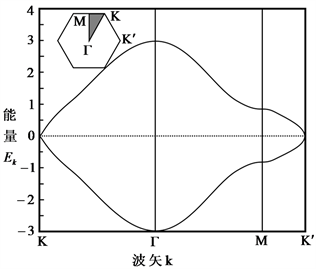

石墨烯具有特殊的二维蜂窝状六方晶格平面结构,如图1所示。可认为就是很薄的一层石墨,其厚度约0.335 nm。石墨烯非常稳定,电子在轨道中移动所受到的干扰非常小,具有优秀的导电性能。石墨烯的这种结构导致了石墨烯独特的能带结构 [16] [17] [18] ,第一布里渊区的六个点称为Dirac点(也称Fermi点)。石墨烯由sp2杂化C原子组成,其每个杂化C原子上的s、px和py原子轨道与其周围的3个原子形成强键,剩余的pz轨道和相邻的C原子重叠产生一个填充的

轨道带以及空的

轨道带,也就是石墨烯的价带和导带。石墨烯的价带刚好填满,而导带全空。如此价带和导带关于Dirac点对称并在Dirac点处相切,切面为石墨烯的Fermi面,如图2所示为石墨烯的三维能带结构,如图3在布里渊区的高对称性二维能带结构。

Figure 1. Two-dimensional honeycomb structure of graphene

图1. 石墨烯二维蜂窝状结构

Figure 2. Three-dimensional energy band structure of graphene in Brillouin zone

图2. 石墨烯在布里渊区的三维能带结构

Figure 3. Highly symmetric two-dimensional energy band structure of graphene in Brillouin zone

图3. 石墨烯在布里渊区的高对称二维能带结构

石墨烯的特殊结构,铸就石墨烯就有一个不同于通常半导体的奇异的零带隙特性,石墨烯的能带结构可以用紧束缚条件下的Hamilton方程近似描述 [19] ,即

(2.4.wt1-1)

其中,±1分别表示导带和价带,kx和ky均是波矢k的分量,

近邻C原子之间的跃迁能(通常取值为2.9~3.1 ev)。

在纯净的石墨烯中,电子和空隙具有相同的性质。即在Dirac点附近,

电子的能量与动量成线性色散关系,即

(2.4.wt1-2)

其中,p为电子动量,vF为

电子的Fermi速度(约为光速的1/300)。

由于导带和价带相交于Dirac点,这种独特的结构使得石墨烯表现出异常的半整数霍尔效应。

纯净的石墨烯中电子的平均自由程达亚微米量级,电子运动速度约为光速的1/300,是已知材料中的最高传输速度,这在制造高速器件上有着非常的潜力。同时,这使得石墨烯的电导对局部电流和化学扰动非常敏感,这为发展石墨烯新型器件提供了新的可能和机遇。然而从化学角度来看,许多研究表明,石墨烯是相对惰性的,这种惰性特性阻碍了它在传感和催化等需要高化学反应活性领域的应用。

3. 石墨烯的掺杂机理

电子的能带结构决定电子允许和禁止的能量范围,并决定了半导体材料的电学及光学性质。在半导体技术中,添加电子供体或受体是改变材料电子性质的一种重要途径。为了打开石墨烯的可调带隙,研究者们提出了不同的方法,比如电厂调控、在SiO2等衬底上沉积石墨烯等。石墨烯掺杂可分为两种,即通过改变栅极电压获得的静电掺杂和通过使用化学物质获得的化学掺杂 [20] [21] [22] 。静电掺杂是通过施加外加静电场直接调节石墨烯费米能级,最常见的方式是改变石墨烯场效应晶体管的栅极电压来控制石墨烯的掺杂类型和程度。

化学掺杂又分为吸附式掺杂和替代式掺杂,其中,吸附式掺杂是通过电荷吸附的掺杂剂(或石墨烯)转移到石墨烯(或掺杂剂)而发生,因此也叫表面转移掺杂。电荷转移由掺杂剂的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)的态密度(DOS)与石墨烯费米能级的相对位置决定。当掺杂剂的HOMO高于石墨烯费米能级时,电荷的转移方向为从掺杂剂到石墨烯层,此时掺杂剂充当供体;如果掺杂剂的LUMO低于石墨烯的费米能级,电荷转移方向为从石墨烯层到掺杂剂,此时掺杂剂充当受体。一般来说,吸附式掺杂并不会破坏石墨烯的结构,而且大部分情况下这种掺杂属于可逆的。替代掺杂是指石墨烯六元环中的C原子被其它价电子数不同的原子所替代,引入的外来原子会破坏石墨烯平面内C原子的sp2杂化和其对称结构,从而导致石墨烯的性质发生变化。除上述情况之外,纯石墨烯也会被基质、残留化学物质和环境中的空气所掺杂。

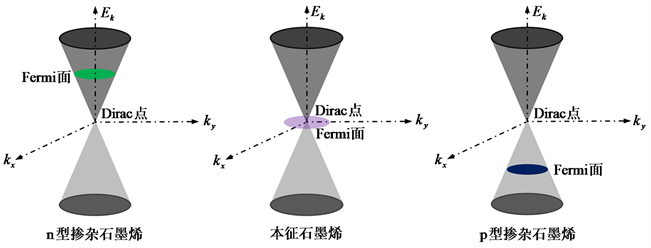

吸附式掺杂或替代式掺杂又都包括n型掺杂和p型掺杂两种模式。其中,石墨烯的n型掺杂是将其Fermi面驱动到Dirac点以上,而p型掺杂将其Fermi面驱动到Dirac点以下,如图4所示。大量文献研究表明,吸附有吸电子基团的分子会导致石墨烯的p型掺杂,而吸附带有给电子基团的分子会导致石墨烯的n型掺杂。与吸附式掺杂相比,替代掺杂中的p型掺杂通常比C具有更少价电子的原子(比如B)来实现,而n型掺杂通常比C具有更多价电子的原子(比如N)来实现。

由于石墨烯和掺杂原子的价电子构型和原子尺寸(特别是对S、Br等体积庞大的原子)不同,它们掺杂导致两种主要转变,即破坏原始石墨烯的六边形对称性以及改变电子结构。这些变化反过来影响掺杂石墨烯的性质,如带隙、磁矩、热稳定性、电子迁移率、自旋密度、反应性、光学特性和光响应等。根据掺杂剂的类型、键合配置和掺杂程度,可能会出现特定应用有利或改进的特性。通过化学掺杂石墨烯来改变其物理和化学性质,对于设计和发现石墨烯材料的新特性、进一步拓展其应用具有非常重要的意义。

这里主要介绍吸附式掺杂和替代式掺杂中的n型掺杂石墨烯和p型掺杂石墨烯 [23] 。

Figure 4. The energy band structure and Fermi plane near Dirac point move with doping

图4. Dirac点附近的能带结构和Fermi面随掺杂移动

3.1. 替代掺杂

替代掺杂不仅简单,而且少量的掺杂原子掺杂就能起到很好的作用。掺杂原子通常具有不同数量的价电子,掺杂原子会和石墨烯发生电子交换。在元素周期表中,B、N与C是相邻元素,它们的原子半径、质量几乎和C相同,因此使用B、N掺杂剂调节石墨烯电子性质已经被广泛使用,尤其是关于化学气相沉积法生长掺杂石墨烯。

3.1.1. P型掺杂

自由B原子的构型是2s22p1,当石墨烯六元环上的其中一个C原子被B原子替代时,B经历了sp2杂化并与最近的3个C完美结合,掺杂体系没有不成对的电子或严重的结构扭曲,所以没有产生磁性。研究发现大部分B掺杂剂以硼团簇或碳化硼的形式存在于石墨烯中,只有少量的B掺杂剂可以取代石墨烯晶格中的C原子。通过分析掺B石墨烯的态密度图,发现平面蜂窝石墨烯晶格结构在B掺杂后得到很好的保留,Dirac点附近的线性能量色散没有被完全破坏。实际上,B掺杂也被视为空隙掺杂,因为系统的Fermi面移动到点以下0.7 eV左右,石墨烯变为p型半导体,掺杂B石墨烯体系也表现出较高的电导率。此外,B掺杂剂破坏了两个石墨烯子晶格的额外对成性,从而在Dirac点附近引入了0.14 eV的能隙,使得B掺杂石墨烯适合作为气体传感器材料。因此,通过调节Dirac点的位置,可以控制石墨烯的传输特性。

目前,化学气相沉积法 [24] [25] 作为最先进合成方法,可以大面积生长石墨烯薄膜,近几年来,已经研究用不同的硼前体通过化学气相沉积法合成了B掺杂石墨烯,并且可以应用到大规模的工业生产。

3.1.2. N型掺杂

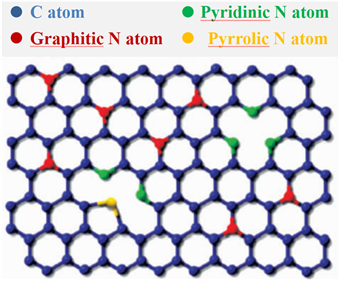

N是一种富含电子的原子,自由N原子的构型是2s22p3。作为sp2杂化碳系统如碳纳米管中的掺杂剂,已经被广泛地研究。由于C-N键(1.41 Å)和C-C键(1.42 Å)的键长相近,掺杂N原子之后,石墨烯的结构并没有产生扭曲或变形。由于N的电负性(3.04)大于C的电负性(2.55),N原子会在碳结构网络中产生极化,从而影响石墨烯的电学、磁学以及光学特性。掺杂N原子会极大地改变石墨烯的电子状态,使得石墨烯对特定反应和催化过程表现出更佳的活性。在X射线光电子能谱(XPS)中,原始N原子的1s峰是缺失的,但在N掺杂的石墨烯中,N的1s峰出现398.2 eV、400.1 eV和401.7 eV等3个分量,表明N原子在石墨烯基质中3有种成键构型,分别是吡啶氮(Pyridinic N)、吡咯氮(Pyrrolic N)和石墨氮(Graphitic N),如图5所示。这3种成键构型在X射线光电子能谱(XPS)中表现出不同的结合能。吡啶氮属于sp2杂化,吡啶氮键合到石墨烯边缘的2个C原子上,并向

体系贡献1个p电子,N原子与2个C原子和空气中1个O原子键合;吡咯氮属于sp3杂化,向

体系贡献2个p电子形成五元环;石墨氮属于sp2杂化,其峰值相对较高,N原子被替代性地掺杂到石墨烯晶格中。不同的成键构型适用于不同的实际应用场合。由于C-N键和C-C键键长接近,这3种成键构型对石墨烯结构的影响很小。N掺杂通过抑制体系的态密度(DOS),从而在Dirac点周围诱导带隙,因而赋予石墨烯n型半导体特性。

Figure 5. N-atom doping structure in N-doped graphene

图5. N掺杂石墨烯中N原子掺杂结构

有研究表明,n型掺杂石墨烯带隙为0.16 eV,说明n型掺杂可以用来调节石墨烯的电学性质。通过调节N掺杂水平,也可以系统地调节N掺杂石墨烯的n型行为。还有研究认为,石墨烯掺杂N原子之后增强了石墨烯向相邻C原子提供电子的能力,这对氧化反应(ORR)和H2O2的还原是有利的。在基于原始石墨烯和N掺杂石墨烯制作的场效应晶体管中,N掺杂石墨烯表现出更低的电导率、迁移率(200~450 cm2/vs)。引入的N原子可能会将电子释放到石墨烯中,从而打开石墨烯的带隙,导致n型掺杂。N掺杂石墨烯可以使用电弧放电发和氨等离子体处理石墨烯合成,也可以使用化学气相沉积法制备具有碳化硼畴的单原子层石墨烯。还有一种自下而上合成N掺杂石墨烯的方法,通过旋涂溶解聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中的三聚氰胺(C3H6N6),然后在化学气相系统中进行热处理,最终在铜箔上合成N掺杂石墨烯。类似的研究还表明,C3H6N6本身还可以作为碳源以及氮源,与气体聚合物混合生成N掺杂石墨烯。

上述这些方法都可以合成精确结构的n型掺杂石墨烯,因此,在很多领域都具有潜在的价值。

3.2. 吸附掺杂

吸附掺杂作为一种高效可控且普适的方法而备受关注。掺杂剂与石墨烯表面接触,并与石墨烯交换电荷。吸附掺杂没有破坏石墨烯晶格结构,因此对石墨烯载流子迁移率的影响较小。其掺杂机制主要分为界面能级排列和偶极矩诱导掺杂两种,前者认为表面电荷转移掺杂来自于掺杂剂与石墨烯得失电子能力的差异,例如,和石墨烯相比,p型掺杂剂的最低未占分子轨道能级或费米能级较低,因此在两者界面处电子由石墨烯转移到掺杂剂中;而n型掺杂剂的最高占据分子轨道能级或费米能级较高,其表面可以向石墨烯转移电子。后者适用于铁电材料和部分含有偶极矩的有机物掺杂剂,在其偶极矩电场的作用下提高石墨烯中载流子的浓度。

3.2.1. P型掺杂

2004年,Novoselov等的研究证明了2D原子晶体石墨烯可以在强双极场效应中稳定存在,并且发现这种二维材料能够被电场或化学物质掺杂,从一定程度上克服石墨烯作为零带隙的无间隙对称性。有研究发现,掺杂NO2分子可以显著提高石墨烯传感器对NH3分子的灵敏度。由于石墨烯具有非常强的碳sp2键,与替代掺杂相比,掺杂分子微弱地改变了石墨烯的电子性质。结果表明,NO2分子掺杂石墨烯对NH3的室温敏感性与掺杂B原子石墨烯的敏感性相当,并且比原始石墨烯高一个数量级。通过分析石墨烯场效应晶体管的电学表征和测量拉曼光谱发现,NO2分子的吸附显著增加了石墨烯中的空隙浓度,最小导电点向正栅极电压移动,从而导致石墨烯的p型掺杂。石墨烯衬底的带电杂质被吸附的气体分子所中和,从而提高了石墨烯中的载流子迁移率。除此之外,有研究表明,卤素分子Br2和I2通过电荷转移在单层石墨烯上注入高密度空隙也是一种典型的表面p型掺杂。

石墨烯表面吸附有吸电子基团的有机分子也可以诱导其产生p型掺杂效应,四氟四氰基醌二甲烷(F4-TCNQ)跟NO2一样属于强基受体,被用于改善碳纳米管和有机发光二极管的器件性能。同步加速器的高分辨率光电发射光谱表明,外延石墨烯表面吸附F4-TCNQ后,电子从外延石墨烯转移到F4-TCNQ分子上,在F4-TCNQ分子和外延石墨烯上分别形成了电子积累层和耗尽层,最终得到p型掺杂的外延石墨烯。除此之外,外延石墨烯中的空隙密度还可以通过F4-TCNQ分子覆盖率来控制。后者由研究表明,通过在外延石墨烯上吸附F4-TCNQ是一种获得p型掺杂石墨烯的简单有效办法。同样,石墨烯吸附其它带有吸电子基团的有机分子,例如四氰乙烯(TCNE)、1-3-6-8-芘四磺酸四钠(TPA),也会得到p型掺杂石墨烯。

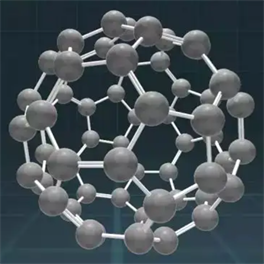

如图6所示的足球烯(C60)是一种由60个碳原子构成的分子,是典型的半导体性纳米材料。研究表明,C60的得电子能力强于石墨烯,因此可作为石墨烯的p型掺杂剂。也有研究表明,无定形碳可以对石墨烯产生显著的p型掺杂。利用乙炔在高温下的热解反应,在石墨烯表面沉积制备不同厚度的纳米级无定形碳镀层,其带隙在0.6~1.3 eV范围内,表现出半导体特性。大量的悬键使得这些无定形碳具有较高的掺杂特性。拉曼光谱测试表明沉积在石墨烯表面的无定形碳属于p型掺杂剂,其载流子浓度达到2 × 1013 cm−2。两端发的直流测试发现,由于无定形碳的强掺杂效果,石墨烯的电阻率降低了60%。基于高频测试表明,无定形碳掺杂使得石墨烯的射频透过性能提高了3 dB。

Figure 6. Structural model of soccer alkene

图6. 足球烯结构模型

除了气体和有机分子外,像铋(Bi)、锑(Sb)、金(Au)等这些具有高电子亲和力的金属原子,也能引起石墨烯Fermi面的相似移动。碳化硅(SiC)上外延生长的石墨烯被衬底n型掺杂,石墨烯Fermi面移动到Dirac点以上,电子从外延石墨烯转移到吸附的Bi、Sb原子上,使得Fermi面向Dirac点移动。相比之下,具有较高电子亲和力的Au将Dirac点移动到未占据状态,导致了外延石墨烯的p型掺杂。

3.2.2. N型掺杂

石墨烯的n型掺杂剂通常是具有较强还原性的金属或有机物。通过测量石墨烯四探针电阻发现,当石墨烯暴露于水蒸气(H2O)、乙醇蒸气(C2H6O)和NH3等气体时,其电阻会发生变化。其中,C2H6O和NH3这两种电子给体与石墨烯会发生电子掺杂,也就是n型掺杂。当把石墨烯从这些气体中移除后,石墨烯的导电性逐渐降低,并回到原始石墨烯的状态。

锂(Li)、铷(Rb)、钾(K)属于对石墨烯n型掺杂强度较高的金属。K和Rb在真空条件下加热形成的气体可以与机械剥离制备的多层石墨烯微米片形成插层化合物,从而将石墨烯的载流子浓度提高到1 × 1014 cm−2以上。K属于碱金属中相对较强的电子给体,研究发现,K原子掺杂石墨烯能够改变掺杂后体系的载流子迁移率,即迁移率随着K原子掺杂浓度的增加而降低。因为掺杂的K原子属于带电杂质散射体,此时体系中的电子与空隙的不对称性增加,从而降低了载流子的迁移率。但K原子具有较高反应活性,因此这种掺杂方法难以在器件技术中实施。

富含给电子基团的有机物较K这类碱金属具备更高的环境稳定性,在光电器件领域展示出更广阔的应用前景。早期研究表明,聚乙烯亚胺(PEI)作为一种给电子聚合物,能够有效地掺杂在碳纳米管中。类似地,这类给电子聚合物也能掺杂石墨烯,不平衡载流子从金属电极下面的石墨烯电极(如重氮盐)注入,空隙传导被抑制,此时体系中空隙和电子的传导不对称,从而产生n型掺杂。进一步研究表明,将还原剂水合肼与PEI复合可以达到更高的掺杂强度,其载流子浓度约为1.94 × 1013 cm−2。除此之外,石墨烯和给电子基团的芳香分子结合,共价键发生皲裂而形成不成对电子基团即自由基,自由基吸附导致石墨烯的n型掺杂。石墨烯也可以通过生长外延石墨烯的SiO2或SiC衬底进行n型掺杂。并且掺杂效果可能取决于与衬底的相互作用。因此,为石墨烯器件选择合适的衬底非常重要。

3.3. 其它化学掺杂

除了上述元素分子掺杂石墨烯,还可以通过使石墨烯与化学反应试剂接触来改变石墨烯的性质。石墨烯可以共价或非共价官能化,其非共价相互作用对于固定脱氧核糖核酸、蛋白质和酶至关重要。共价或非共价石墨烯往往会破坏原始石墨烯的规则电子密度,但石墨烯中的碳通常不会像替代掺杂中观察到的那样被取代。有研究发现,生物分子可以类似于传统的功能分子用于化学修饰石墨烯。

此外,石墨烯基复合/杂化材料也备受关注。已有研究合成了具有混合石墨烯或异质石墨烯的半导体纳米晶体或量子点,比如二氧化硅纳米晶体/石墨烯复合材料。值得注意的是,尽管碳在这些杂化系统中可能无法被取代,但电子共轭对称性的破坏会导致石墨烯出现之前无法观察到的特性,比如新的电磁和光催化特性。

实践表明,这些石墨烯的衍生物已经呈现出从能量产生到传感的显著应用。

4. 结语

在化学掺杂中,有意引入石墨烯的非碳原子与碳的电负性和尺寸不同,掺杂剂会引起电子能带结构的重排,从而产生带隙和反应性结构,这对于石墨烯在不同领域的应用非常关键。通过化学掺杂来调节石墨烯的性质,p型掺杂和n型掺杂可以通过不同掺杂剂的表面转移掺杂和替代掺杂获得。但是目前石墨烯掺杂仍然存在许多挑战,比如石墨烯中引入外来原子容易形成结构缺陷,掺杂原子通常也作为载流子的散射中心,降低了石墨烯的载流子迁移率,由于掺杂的原子是少量的,因此替代掺杂难以达到高的掺杂浓度。对石墨烯掺杂机理及性能衰减机制的认识还十分有限,已有的掺杂理论难以有效指导新型高效掺杂剂的探索甚至设计。在理解掺杂性能衰减的微观机制方面也困难重重,如能充分结合多种表征手段深入研究掺杂剂与石墨烯的相互作用,阐明作用过程中电子结构和微观结构的演变,并在此基础上针对性地开展理论计算,将有助于揭示化学掺杂过程的主要影响因素,形成更为具体和完整的机理认识,为解决高掺杂度与高掺杂稳定性的矛盾、实现大面积均匀可控掺杂奠定理论基础。

参考文献