1. 引言

岩溶塌陷是灰岩地区一种典型的地质灾害,其发生在时间上具有突发性,在空间上具有隐蔽性 [1] ,严重制约着岩溶区的经济社会发展,威胁着人民群众的生命和财产安全 [2] 。在城市建设中,岩溶发育对城市地下空间开发利用、地面建设等均造成严重的安全隐患。因此,查明岩溶发育特征及分布规律是保障岩溶地区城市安全建设与运行的基础和前提 [3] 。由于岩溶体与围岩常常存在电阻率、密度、波速介电常数等物性差异,为地球物理探测提供了良好的物质基础和前提条件,加上无损、快速和经济的探测特点,使得地球物理方法广泛地应用于岩溶探测。

岩溶探测的地球物理方法可以分为2类。一类是地面物探方法,常用的有电阻率法 [4] [5] 、瞬变电磁法 [6] [7] 、可控源音频大地电磁法 [8] [9] 、地震波 [10] [11] [12] 、微重力法 [13] 和地质雷达 [14] ;另一类是井中物探方法,主要有地震波CT [15] [16] 和电磁波CT [17] [18] 等。这些方法单独或者联合应用于地下岩溶调查,在条件合适的情况下均能得到良好的探测效果。在城市环境中,往往探测区域受到场地限制、高噪音的影响或者目标体埋深较大,限制了电阻率法、浅层地震法以及地质雷达等方法的应用。电磁波CT和地震波CT数据需要在钻孔中进行,大大地增加了探测成本。而瞬变电磁测深方法作为近年来发展活跃的勘探技术,在野外施工则轻便高效、抗干扰能力强且受到场地的影响较小 [19] [20] ,其勘探方式灵活多变,具有能克服浅表高阻层屏蔽,对低阻介质响应灵敏,横向分辨能力较强,特别是受地形影响和场地工作条件限制均较小等优点 [7] [21] [22] ,可以通过调节线圈匝数和电流大小来实现不同深度目标体的探测,因而在城市地球物理中得到了广泛地应用 [20] [22] [23] 。目前在油气勘探、矿产勘查、工程物探、水文物探、地质灾害调查等领域得到了广泛的应用 [20] [22] [23] 。

巴马某小区在前期的勘察工作中发现场地岩溶较为发育,为了保证后续开发以及建筑物的安全,必须对场地内岩溶分布进行详细调查。场地已经进行了基坑开挖,基坑的深度约为3~4 m,西面靠近学校,南面和东面靠近堵路,背面则陡坡,场地较小。前期的勘探钻孔由于没有及时下套管,不同程度地受到了破坏。根据场地特征及任务,采用瞬变电磁方法对该场地的岩溶分布及发育情况进行了研究。

2. 研究区概况

2.1. 地质概况

县内土地属广西山字形构造面弧及其反射弧所构成的旋卷构造,其排列以西北至东南方向为主,但在西山乡的福厚、巴纳一带受东西向构造的干扰产生大地旋卷以至于在龙田湾隆起,成110平方公里的环形断裂,其围翼为一系列的箱状、屉状褶皱。在旋卷斜背的轴部,普遍发育成中生代第一次辉绿岩侵入体。北西向旋扭断裂中生代第二次补充侵入体,同时又被北东向伴生的断裂所切割,以致旋卷构造体系是多次活动的结果。

巴马处于北西构造带内,构造线为北西走向。县城则位于短轴背斜构造的南西翼,背斜核部最:老地层为下石炭统砂页岩,两翼为中上石炭统灰岩,泥灰岩夹硅质层和晚古生代华力西期辉绿岩侵入体。辉绿岩沿背斜翼部呈北西向延长形成包围圈,因此县城北部低高程处为砂页岩分布,而南部和西南部多为灰岩,西南部大部分为砂页岩。

据区域地质资料,沿巴发河谷有一条北西走向,倾向北东的压性大断裂发育,直往南东延伸,该断裂西北自田林,经巴马县甲篆、凤凰至马山县乔利一带,全长270公里,是一条主要在华力西旋回活动的隐伏断裂,断裂长期严格地控制着两侧晚古生代沉积岩相和厚度变化,属切割硅铝层的隐伏深断裂,不属于全新式活动断裂带。

根据现场钻探、按地层沉积年代、成因类型,将场地底层自上而下依次划分为人工填土(Q4ml)杂填土;植物层(Q4pd)耕植土;第四系上更新统残积成因(Q4el)红黏土、含角砾红黏土;下伏基岩为二叠系中统领好组(P2lh)石灰岩、石灰岩;以及在石灰岩岩层里发现的溶洞。

2.2. 地下水特征

根据钻探揭露,在勘察深度范围内,揭露主要地下水为赋存于杂填土①层的上层滞水,未见稳定的潜水或者承压水层,上层滞水基本为地表水、降水等下渗,受下部黏土层和岩层阻隔形成,勘察期间初入雨季,揭示上层滞水水量稍大。现场周边存在土坡、在建工地和市政道路,基坑开挖以后属相对汇水区,地下水位、水质及水量变化主要受季节性降水和周边生产生活区排水量大小的影响,其主要补给来源为地表水、降雨及周边项目生产生活区排水补给,由于场地局部位置填土较厚(最厚达16.6 m),且填土层为新近回填,松散状态,成份不一,厚度和性质均变化较大,因此勘察时测得该水水位高差差别较大,在钻探工作基本全部结束后现场对场地内可测量的108个钻孔(有9个钻孔由于杂填土①层塌陷已无法测量)重测水位,测得水位埋深约1.60~30.30 m,水位高程约为227.87~256.44 m,其水位埋深、高程变化幅度很大,无稳定地下水位,揭示该水水量中等,但该水易于疏排,由于季节性降水、排水不同,因此测得的水位仅代表勘察时的水位,该水随季节和周边排水情况变化大,处于动态不稳定状态。

2.3. 岩溶发育特征

根据钻探揭露,场地下部岩层岩性为二叠系石灰岩,属可溶岩,整个勘察过程中发现有11个钻孔发育有溶洞,最大高度为8.1 m,最小为0.2 m,顶部埋深最浅39 m,最深的为56 m,两个高度较小的岩溶为无充填物,其余9个均由黏性土充填。洞发育在空间上呈无规则分布,岩溶发育不均匀,溶洞分布于石灰岩层中,场地岩溶发育等级为岩溶中等发育。

3. 研究方法

由场地地质特征及岩溶发育特性可知,研究区域内的均位于地下水位以下,并且大的岩溶均有黏性土充填。因此,场地内的岩溶具有低阻特性,该特性为瞬变电磁法提供了良好的探测基础。

瞬变电磁法属于时间域电磁感应类探测方法,是一种常规电法,兼具剖面法与电测深的效果。它是利用不接地回线发射阶跃电流,在电流间断间隙,利用不接地回线接收地下感应信号的一种地球物理方法。岩溶在充水或充填粘土时具有低电阻率特征,在电场的激励下会感应产生二次电磁场,利用瞬变电磁仪可以采集到该信号(二次电位),该二次磁场的变化将反映地下地质体的电性分布情况(图1)。

Figure 1. Schematic diagram of transient electromagnetic working principle

图1. 瞬变电磁工作原理示意图

瞬变电磁法常用装置类型包括:重叠回线装置、中心回线装置、偶极装置、大定源回线装置。其中最常用的是重叠回线装置,重叠回线装置属于动源回线组合,灵敏度随位置变动是均匀的,在不知道目标物埋深以及勘探深度较浅时,优势明显。瞬变电磁法方法技术的选择依据被探测对象的规模、埋深及电性特征,一般原则是:回线边长与被探测对象的埋深相当,回线边长的增大会使其对于局部导体的分辨能力变差,且受旁侧地质体的干扰较大;仪器的叠加次数和观测时间范围的选择主要取决于测区的信噪比和灵敏度。在基岩地区进行测量,一般采用仪器的高频档25 Hz,其时间范围为0.087~17.5 ms,内分20道。

瞬变电磁法的数据处理包括四部分:① 原始数据的录入;② 一次数据处理:包括数据编辑,数据滤波、去噪、圆滑处理;③ 二次数据处理:包括建立正、反演文件,磁源初步反演、磁源正、反演等;④ 绘制多时段二次响应电位曲线以及电阻率反演断面图。

本次测区共布置了四条线(图2),测线长度均为60 m,测点间距为5 m,线距为20 m。数据采集采用了重叠回线装置,回线边长为20 m × 20 m,发射电流为12 A。

Figure 2. Line layout (the pink line in the figure is the survey line)

图2. 测线布置布设图(图中粉红色线为测线)

对瞬变电磁信号进行处理及一维反演可以得到多道响应电位曲线图和电阻率断面图,对这些进行分析和研究便可以确定工区内岩溶的发育情况和分布特征。

4. 资料解释

4.1. 岩溶的瞬变电磁异常特征

从前面分析可以知道,工区内的岩溶电阻率相对围岩来说具有局部低阻特征,因此可将岩溶概化为类似于球体的三维低阻体。该类地电模型在多道响应电位曲线上呈单峰异常(图3(a)),在电阻率断面(指的是一维反演的结果,下同)图上则呈局部低阻特征。值得注意的是,电阻率断面图上呈局部低阻并不必定对应于三维地质体。图3(b)为直立导电板状体的多道响应电位曲线,早期曲线主要反映了浅部的信息,中晚期曲线呈双峰异常。从电阻率断面图(图4)中发现,直立导电板体的电阻率异常特征为两低夹一高的特征,如果忽略多道响应电位的异常特征,则会做出断面内由两个低阻体的错误解释。因此,瞬变电磁资料解释必须充分结合多道响应电位信号以及反演结果。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. Transient electromagnetic multi-channel response potential curve. (a) Conductive sphere (Wang Zhihao, 2006); (b) Vertical conductive plate body (Luo Runlin, 2004)

图3. 瞬变电磁多道响应电位曲线。(a) 导电球体(王志豪,2006);(b) 直立导电板体(罗润林,2004)

Figure 4. Inversion resistivity section of vertical conductive plate (Luo Runlin, 2004)

图4. 直立导电板体反演电阻率断面图(罗润林,2004)

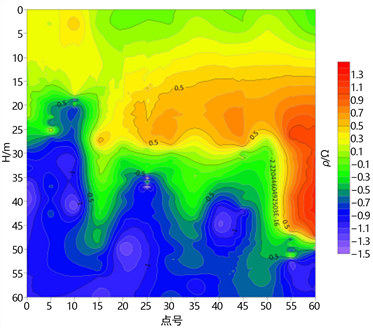

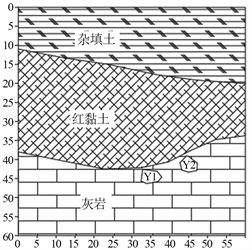

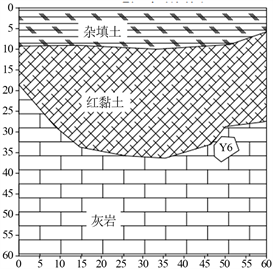

4.2. 结果与分析

对工区内的野外实测数据进行复核验算,并筛选了因人文干扰导致衰减曲线某些频点出现非正常跳动或突变的数据。利用随机配置软件将原始数据进行滤波和剔除畸变处理,并消除仪器噪声、天然电磁噪声等引起的异常畸变,绘制了多时段二次响应电位曲线(图5),电阻率断面图(图6)以及岩溶推断成果图(图7)。

Figure 5. Multi-channel transient electromagnetic response potential curve

图5. 多时道瞬变电磁响应电位曲线图

(a) 1-1线 (b) 1-2线

(a) 1-1线 (b) 1-2线

(c) 1-3线 (d) 1-4线

(c) 1-3线 (d) 1-4线

Figure 6. Section of transient electromagnetic resistivity

图6. 瞬变电磁电阻率断面图

(a) 1-1线 (b) 1-2线

(a) 1-1线 (b) 1-2线

(c) 1-3线 (d) 1-4线

(c) 1-3线 (d) 1-4线

Figure 7. Karst inference results

图7. 岩溶推断成果图

以上为工区四条测线的剖面成果。由于岩溶处于地下水位以下,因此具有低电阻率的特点,且结合相应的响应点曲线及部分岩溶区域有相对应的钻井资料信息,分析得到该工区的岩溶状况为表1所示。

Table 1. Summary of underground karst development

表1. 地下岩溶发育推断一览表

为了验证物探解释的准确性,在测区上布设了钻孔ZK (图8)进行验证。在Y3处有两个较小的岩溶,中间有岩体碎裂发育带,以石灰岩为主,故导致整体电阻率偏低,与推断结果较为一致。整体来看,钻孔揭示与物探推测基本吻合,场地范围内岩溶呈串珠状多处分布,平面分布无大面积连通现象,局部范围内存在一个较大岩溶发育带,但水平连通性一般。

5. 结论与建议

1) 通过对广西巴马县某小区的物探勘测调查,可以看出瞬变电磁法野外工作方法灵活多变,场地要求较少,且经济快速。通过钻孔资料揭示也与物探成果推断基本相同,均有效避开了岩溶空洞,获得了不错的效果。

2) 利用物探瞬变电磁成果来固定孔位,需要充分地比较研究电阻率断面和响应电位平面异常特征,在规范及设计要求的前提下,尽可能地选择异常较为明显的部分来进行定孔。

3) 对于城市建筑的场地,由于对地下地基的深度以及其稳定性的要求较高,瞬变电磁法能够较为高效准确地探明地基所需深度范围内溶洞的分布、埋深及空间形态特征,为后期设计与施工提供一些指导性的建议。

由于物探方法是一种间接的方法,在解释上存在多解性,并且瞬变电磁法的纵向分辨率较差,因此建议,在实际应用中,针对推断出的对后续勘察、建筑施工与维护影响较大的溶洞,采取进一步的勘探措施,以确定岩溶的具体形态、对建筑物的影响以及消除影响的方案。