1. 引言

Ainsworth (1989)提出依恋不只是婴儿期独有的,而是个体长期存在的内部工作模型 [1],青少年依恋是指青少年与父母、同伴建立的一种深层的、坚固的、持续的情感联结。青少年依恋研究的问题针对于青春期面临的冲突任务,在这一特殊时期里,青少年面临着建立自我同一性、发展独立性与自主性的任务,既想要独立自主、摆脱成人束缚,但仍然需要寻求社会支持,于是同伴关系在这一时期十分重要,并随着青少年的发展,同伴慢慢成为了青少年依恋中的主要依恋对象 [2]。总体来讲,青少年依恋的研究基于依恋理论框架,探讨在这一特殊时期内各方向的社会支持在青少年认知、情感、行为上的不同作用及其内部影响机制。

青少年依恋会对青少年社会适应能力 [3] 、自我概念发展水平 [4] 、心理弹性 [5] 、情绪调节 [6] 等个体人格变量的发展产生影响。与非安全型依恋相比,安全型依恋风格的青少年有更积极的社会适应性,更容易取得较好的学业成绩 [7] 、获得更高水平的友谊质量 [8] 与心理健康水平 [9],更能成功地应对生活中的挫折与挑战。综合来看,青少年依恋研究不仅能更好地理解敏感多变的青少年,为青少年个体后期发展提供帮助。并且在青少年愈发追求个性的新时代,随着“计划生育”到“放开三孩”的国家政策的变革,很多已成长为青少年的独生子女拥有同胞变为“头胎”,这其中带来的依恋特质变化引发了研究者们的思考。除此之外,近年来青少年弑母事件频频发生,世界卫生组织发布《全球青少年健康》报告中显示抑郁是全球青少年致病致残的头号原因也极大地引起社会的广泛注意,这些社会事件都正是青少年依恋研究亟需解决的问题。

青少年依恋研究的重要性使得相关文献发表数量急速增长,当前文献中融合了发展心理学与教育心理学、精神分析与临床心理学、社会心理学与家庭研究、犯罪心理学与应用心理学、神经科学等各个角度出发的众多研究内容。为了整理回顾青少年依恋领域的研究发展,从海量的文献信息中获取有参考价值的趋势动向,本文使用Citespace与Vosviewer两种文献计量工具来对青少年依恋领域的研究进行可视化分析,从当前研究热点、主题演进、前沿趋势中为今后青少年依恋研究提炼出客观方向参考。

2. 研究方法

2.1. 数据来源

为了尽可能使得检索结果全面而且精确,本文采用主题检索策略,从中国知网数据库中收集中文文献数据信息,中文文献检索式为SU = “依恋”AND SU = (“青少年” + “青春期” + “中学生” + “初中生” + “高中生” + “同伴依恋” + “亲子依恋” + “父母依恋”),限定文献类型为已发表的心理学核心期刊,因国内对青少年依恋主题研究开始时间较晚,所以只对近二十年的研究作可视化分析,即时间跨度为2002年至2022年,经小组讨论排除后最终纳入157篇文献记录。将检索结果以全记录与引用的参考文献格式导出,数据下载时间为2022年12月4日,文献筛选流程如图1所示。

Figure 1. Literature screening process of visual analysis

图1. 可视化分析文献筛选流程

2.2. 研究工具

本文主要采用Citespace5.6.R1与VOSviewer1.6.13信息可视化软件,对收录在中国知网的中文文献进行可视化分析,对引文数据展开深入地挖掘与分析。Citespace软件与VOSviewer软件都是基于Java语言的文献计量工具,Citespace是通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,形成科学知识图谱 [10],可从Timeline View与Timezone View来分别了解某一特定聚类所反映青少年依恋研究领域的时间特征与演进过程;而VOSviewer更强调基于文献信息来构建共线数据地图,并允许通过缩放、滚动、搜索功能来详细查看聚类情况 [11],能够更加清晰明了青少年依恋研究领域的聚类情况。

3. 结果与讨论

3.1. 发文量

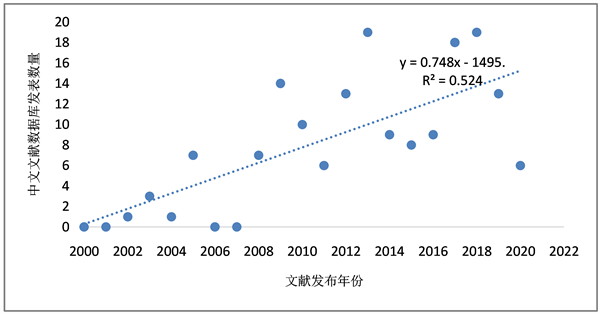

国内开始重视青少年依恋领域的时间较晚,从2000年才逐步引起广泛研究者们的注意,由图2可知青少年依恋研究2002年至2022年的中文年度发文量总体呈现线性的增长趋势,其线性拟合函数为y = 0.7481x − 1495.8,R2 = 0.5243。

Figure 2. Annual publication volume of literature database

图2. 文献数据库年度文献发表量

3.2. 研究热点

关键词是文章的精髓、对整体内容的压缩表达并定位了文章的研究方向,因此通过关键词可以快速了解文章的研究内容,对关键词进行分析可以把握研究热点与前沿,关键词频次与中介中心性的大小是用来测度节点在网络中的重要性的指标,关键词频次越高、中介中心性大小越接近1则说明该节点在共线网络中越重要。因中文数据库中收录的核心期刊数量较少,为确保热点有效性只选了中介中心性大于0.1的。如表1所示,总体来看青少年依恋领域研究的热点仍然是基于依恋理论框架,探讨父母、同伴为青少年提供的社会支持(如教养方式、家庭功能)对青少年应对内外部环境压力、形成问题行为(如抑郁、焦虑、攻击)所起的内部机制作用。

Table 1. Ranking table of keyword frequency and intermediate centrality in literature

表1. 文献关键词频次和中介中心性排序表

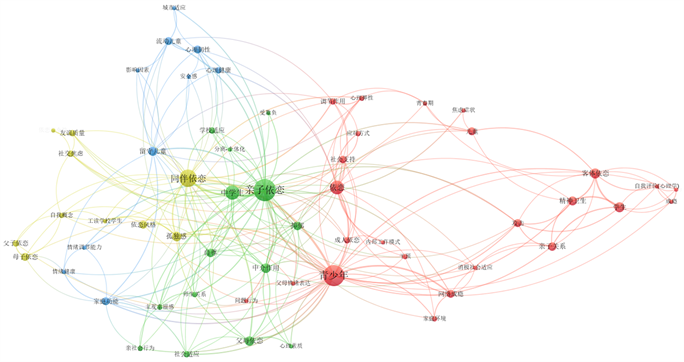

在上述分析的基础上进一步采用Vosviewer对关键词进行聚类,如图3所示,中文文献信息所形成的关键词共线网络中共有四种聚类:红色的聚类由“青少年”与“依恋”代表,该聚类关注青少年在面对消极社会适应所产生的问题行为表现(如成瘾、攻击、焦虑症状等)以及应对干预方式。绿色的聚类由“中学生”、“亲子依恋”代表,该聚类以中学生的视角来探讨青少年在适应过程中所培养的个体心理特质(如自尊、心理素质、亲社会行为、主观幸福感等)以及适应不良产生的抑郁症状。蓝色的聚类由“留守儿童”、“心理韧性”代表,该聚类立足于中国国情形成的“离土中国”现状,研究者们关注该情况下形成的特殊青少年群体的依恋状况及其与情绪状态、心理健康的关系。黄色的聚类由“同伴依恋”代表,该聚类重视同伴在青春期对青少年的重要作用,探讨不同依恋风格青少年的自我概念与社交关系的发展。

Figure 3. Collinear network diagram of keywords

图3. 关键词共线网络图

3.3. 主题演进

关键词共线时区视图能呈现关键词在不同时间段的分布,从时间角度出发了解青少年依恋研究领域的主题演进过程,进而把握主题的动态发展。如图4所示,由cnki数据库收录的中文已发表的核心文献形成的时区共线图,将国内青少年依恋领域研究的大致分为两个取向,两取向并列进行、各有研究主题的侧重:

Figure 4. Collinear time zone diagram of keywords

图4. 关键词共线时区图

首先是以毕生发展与系统发展理论、内部工作模型、心理动力理论为核心的发展与临床取向,该取向强调探讨父母教养方式 [12] 、家庭功能 [13] 对青少年依恋的影响;研究青少年不同年龄阶段的依恋风格与心理、行为发展 [14] 的关系;并基于依恋精神病理的研究,探讨非安全依恋风格青少年问题行为的干预与治疗 [15] [16]。

然后是以安全基地图式理论、个体-情境理论为核心的人格社会心理学取向,该取向重点探讨依恋对青少年个体人格特质形成的影响差异 [17] 、比较不同依恋风格青少年个体的情绪调节策略与过程的差异 [18] 、以及人际关系、个体适应性与心理健康 [19] 等方面的影响。

由此可以看出cnki数据库收录的中文文献所构成的共线时区图更能反应中国现状特色,研究者们关注特殊的中国青少年群体——留守、流动青少年,这类研究对我们了解更广泛青少年群体的依恋特征起到了重要作用。

3.4. 前沿趋势

关键词突变是指一段时间关键词激增,而关键词激增表明着对关键词代表主题的关注度在某一段时间出现了显著的增加,研究关注的突然兴起是新兴趋势出现的信号,在Citespace中设置burstness (突发性节点),因中文文献数据库中收纳的核心期刊文献数量较少,为了体现突发性关键词所起的“新兴趋势的信号作用”,于是在cnki数据库中选用的是青少年依恋领域近十年(2012~2022)研究前沿来进行探测,从cnki数据库中得到表2突发性关键词,主要集中在以下方面:

Table 2. Chinese emergent keywords in adolescent attachment field from 2012 to 2022

表2. 2012~2022年青少年依恋领域中文突发性关键词

1) 青少年依恋与问题行为的干预:包括“干预”、“受欺负”、“焦虑症状”、“网络成瘾”、“孤独感”关键词。大量研究指出在青春期阶段,非安全型依恋风格的青少年在人际交往中易被拒绝、形成不良的同伴关系,成为受欺负的对象,但长时间受欺负会形成报复心理,由受欺负者转变为欺负者,导致行为失调、恶性循环 [20]。而同伴关系是青春期阶段重要的社会支持,没有建立良好、和谐的同伴关系的青少年会体验到强烈的孤独感 [21] 与焦虑症状,从而对现实世界感到不满,转而在网络世界中寻求自我价值感、寻求情感支持来平复消极情绪,继而形成网络成瘾 [22]。这些问题如果不得到及时的干预与治疗,会加剧在成人阶段的问题症状,因此研究者们对干预此类问题行为事件做了大量研究,提出要从父母关系、亲子关系、同伴关系等源头上来针对性改善,增添对青少年的关爱、温暖与支持,以此减少、防范青少年精神卫生问题。

2) 青少年依恋与个体社会适应性的发展:包括“心理韧性”、“自尊”、“社会支持”、“亲子关系”、“师生关系”、“学校适应”、“社会适应”、“流动儿童”关键词。当前关于青少年依恋与个体社会适应性的研究多集中在不同依恋风格青少年的表现差异上,并且极大地关注了因父母外出打工而跟随迁移的“流动青少年”群体。王中会(2018) 指出亲子依恋对心理韧性的形成起着重要作用 [23],而心理韧性是青少年应对适应困境的重要保护因素。因此,拥有高水平亲子依恋的青少年会更顺利完成自我同一性的建立、对自己形成积极的自我概念、自尊水平较高从而达到较好的自我适应水平 [24] 、与同伴建立高质量友谊来达到较好的人际适应水平,建立更和谐的师生关系、在学校生活中受到更多支持与鼓舞从而提高学校适应力 [25]。所以,从不同的社会支持层面来帮助特殊青少年群体以及非安全型风格青少年建立积极的社会适应性是十分必要的。

3) 青少年依恋与个体心理健康的关系:包括“家庭功能”、“心理素质”、“情绪调节能力”、“情绪健康”、“主观幸福感”、“亲社会行为”关键词。心理健康的双因素模型 [26] 提出心理健康的个体是没有心理疾病并且具备高水平的主观幸福感的个体。大量研究表明,亲子依恋越安全的青少年,其家庭功能的作用发挥地更好、个体心理素质的形成与发展水平越高 [27] 、在社会交往中更愿意表现出亲社会行为。并且,家庭功能对个体情绪调节能力与情绪健康有保护作用 [28],对青少年的主观幸福感有正向预测作用 [29]。这些都是维护青少年心理健康的保护性因素,对于减少抑郁等消极情绪体验、提升生活质量具有重要作用。

4. 小结与展望

本文通过文献计量学的方法采用Citespace与Vosviewer软件系统分析了cnki中文数据库关于青少年依恋的文献,梳理和归纳了发文量、研究热点、主题演进、前沿趋势这四个部分。总的来看,青少年依恋研究的核心思想是基于依恋理论框架探讨亲子依恋、同伴依恋对青少年认知、情感、行为的影响差异。结合上文的分析,本文对未来研究方向提出展望:

青少年依恋的研究中的变量测量仍然以自我报告法为主,或在少数研究中加入父母、同伴、老师的报告反馈,但这类方法易受共同方法偏差以及社会赞许效应的影响,因此在以后的研究中可以加入访谈法、观察法、投射法或在问卷填写时使用电生理技术,测量其皮肤电、心率等生理指标,或采用生态瞬时评估技术(EMA),对现实生活中的青少年的依恋行为进行实时评估、重复测量 [30] [31],获取一段时间内与一定背景下青少年个体的依恋关系特征,以此来提高生态学效度和真实性,使测量结果更加可信。

青少年依恋研究多将整个青少年时期分割开,忽略青少年早、中、晚期发展的连续性与完整性,但这三段时期的依恋特征是不完全相同的 [32] [33],并且缺乏更有说服力的纵向研究设计,无法对变量关系做进一步的推断。在以后的研究中,研究者们可以多采用追踪研究设计,将青少年依恋发展的连贯性纳入考虑。除此之外,当前研究中的研究对象比较单一,在以后的研究中,可以纳入更广泛的研究对象,例如不同家庭类型中的青少年、由独生子女变为长子/长女的青少年等,这样才能得到更广泛的青少年群体的依恋特征。