1. 引言

饮水安全是社会经济发展与居民生活安定的必要保障,饮用水水源地保护备受关注。我国西北地区地域辽阔,但干旱少雨、蒸散发旺盛,水资源短缺、生态环境脆弱是制约区域社会经济发展的最大因素。且水土流失、内陆河流湖泊萎缩、水库淤积、农灌耗水量大、水质污染严重等问题,使西北地区饮用水水源地建设与保护困难,优质饮用水对部分地下水资源匮乏地区更是稀缺 [1] 。为落实《水污染防治法》,实现居民饮水安全与水源地环境保护目标,生态环境部组织开展了饮用水水源地环境保护专项行动计划,对水源建设、运行、水质及环境整治等状况进行全面排查,清查水源保护区内违建,出台相关规范指南等。但受自然环境、社会经济水平以及水源分布等因素限制,新形势下西北地区饮用水水源地环境状况与不断严格的要求之间还存在一定差距 [2] 。因此,有必要对西北地区饮用水水源地规范化建设情况及存在的问题进行梳理剖析,为更合理地进行水源保护、解决水源监管问题、确保饮水健康与安全提供支撑。

2. 饮用水水源地状况

Figure 1. Distribution of drinking water sources in prefecture-level cities in Northwest China

图1. 西北地区地级城市饮用水水源地分布

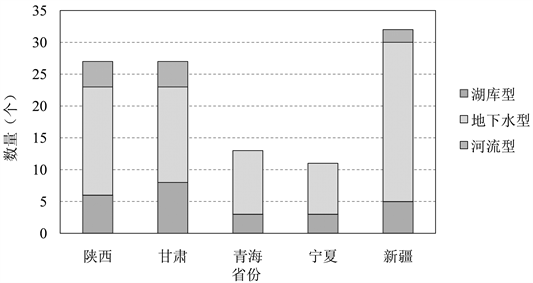

西北6省区地级城市共有110个集中式饮用水水源地(图1),以地下水型水源地为主(75个),占总水源数量的68.18%。按照饮用水水源地数量排序为:新疆 > 陕西、甘肃 > 青海 > 宁夏;不同类型的饮用水水源地数量依次为:地下水 > 水库 > 河流型。近几年,在国家水污染防治行动计划与饮用水水源地环境保护专项工作下,各省区饮用水水源地环境状况整体趋好,饮水取水量基本稳定,水质变化浮动不大。但由于城市发展历史原因,部分饮用水水源地位于城市建成区,即水源存在于城区重要住宅区、办公区或商业区,水源保护难度较大,保护区环境治理问题突出。此外,受区域水文地质环境影响,部分水源水质指标背景值偏高,尚待进一步改善入户饮水水质 [3] [4] 。

2.1. 饮用水水源法规体系建设

为了规范饮用水水源地建设、保护与管理,国家层面《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》中对饮用水水源地环境保护做了明确的要求,出台了《集中式饮用水水源地保护区划分技术规范》与《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》等规范指南,发布了《全国城市饮用水水源地环境保护规划》《水污染防治行动计划》等一系列文件及规划,使饮用水水源地环境保护有法可依 [5] 。为因地制宜的开展饮用水水源地保护,个别省市发布了相应的饮用水水源地保护条例(办法),如2012年青海省颁布了《青海省饮用水水源保护条例》,2019年酒泉市政府发布了《酒泉市饮用水水源地保护条例》以规范本辖区饮用水水源地保护工作。

对于饮用水水源地建设、评估和应急管理,国家制定了《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》与《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》等规范指南。特别的,《地下水质量标准》修订实施进一步完善了地下水型饮用水水源地水质保护与评估制度。

2.2. 饮用水水源地规范化建设状况

《水污染防治行动计划》目标提出至2020年,饮用水安全保障水平持续提升,地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体高于93%。要求全力保障饮用水水源安全,强化饮用水水源环境保护。截止2019年底,西北地区重点城市除个别饮用水水源地未划分保护区外,其余饮用水水源地均划分了保护区,在保护区设立了标志、建立隔离防护工程(设施),饮用水水源保护区建设整体状况较好。西北地区城市饮用水水源地中河流型和水库型水源地多位于城市建成区以外,水源保护区环境整体状况较好,受人为活动影响较小,流域内原状自然环境保持较好。但位于市区的地下水型水源环境状况不容乐观,大多水源的取水井靠近大型建筑物或城市重点经济区内,保护区内建设项目较多 [6] 。此外,部分城市水资源类型单一、人口规模较小,仅有单个饮用水水源地,尚未建设备用或者应急需用水源 [7] 。

2.3. 饮用水水源地监管状况

基于国家对饮用水水源地水质及管理要求,饮用水水源地需定期开展水质监测。其中,地表饮用水水源地水质监测依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)开展基本项目和补充项目。水质评价标准根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准,基本项目按《地表水环境质量评价方法(试行)》进行评价,补充项目采用单因子评价法进行评价。地下水水源地水质监测与评价标准根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)开展,并采用单因子评价。目前,各个饮用水水源地均每月(每季度)进行监测,但受水源监管部门监测能力限制,水源水质全项分析中部分非常规指标须委托监测,且所需费用比较高。特别的,对于新疆地域广阔、地理位置偏远的水源,恶劣天气条件下采样与委托检测均较困难。

对于水源监控,几乎每个水源都做了视频监控,很大程度上解决了全天候动态监管水源,但对于一定服务人口与取水总量在一定规模以上的超大水源,目前还很难建立相应的自动监测站对水质必要指标进行实时自动检测 [8] 。另外,水源责任主管部门虽建立风险防制度与应急预案和专家库,落实了水源日常管理制度。但水源风险识别、防控措施以及突发事故应急能力方面还有待完善。

3. 饮用水水源地环境保护存在的问题

3.1. 水源保护法规体系尚未健全

目前国家层面已出较全面的饮用水水源地建设与保护规范和条例。但对于西北地区特殊的自然环境与社会经济条件,部分规定条例尚无法精准有效的指导本地饮用水水源地保护工作。如西北地区水库型水源地无网箱养殖活动,水库流域面积较大,且上游存在较大规模的放牧与旅游项目等,但水库上游来水对库区水质影响并不大,依据现有规定对保护区环境进行整治又很难禁牧。因此,在满足国家层面规定的前提下,急需建立健全适用于本地区饮用水水源地保护的法规体系。

3.2. 水源水量水质本底条件较差

饮用水水源是社会经济发展及人民生产生活的基础性资源,水源保护工作一直备受重视。西北地区饮用水水源地水质整体状况较好,且地表水水源水质相对优于地下水水源水质。河流型和水库型水源地水质未达标者,多由总磷、总氮等常规营养性指标超标所致。而地下水质超标指标有总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物等 [9] 。水源水质超标除了地表水上游来水因农业生产、放牧、旅游及生活面源污染影响外,更多的是水源所在区域指标天然背景值偏高所致 [10] 。且受区域水资源匮乏、替代水源选择空间小,跨区域远程调水成本高等原因,使得在现阶段难以开发新的水质达标水源。

3.3. 水源保护区建设尚待完善

部分位于城市建成区内的地下水型饮用水水源地运行时间长,取水井及供水设施老化严重,水资源损耗大,且早期饮用水水源地保护机制不完善等历史遗留问题,大多水源的取水井靠近大型建筑物或城市重点经济区内,保护区内建设项目较多,即水源保护整治有一定的难度。此外,个别地下水型水源取水井数量多、分布分散,且位于城市建成区内,目前尚无法开展保护区划分工作,保护区建设与环境整治更是举步维艰。

3.4. 水源环境监管能力建设不足

西北地区环境监测能力建设整体较滞后,饮用水水源地水质监测主要由省级和各市级环保部分负责。目前各市级环保监测部门监测设备配置不全、专业技术人员紧缺,仅能完成部门基础指标监测。大多非常规指标主要依靠省级监测部门和市场第三方监测机构,但是偏高的监测费用对基层环保部门财政压力巨大。

4. 饮用水水源地保护对策

4.1. 加快健全饮用水水源地保护法规体系

在饮用水水源地保护法规体系建设方面,由各省区人民政府牵头,基于国家和辖区内现有的有关饮用水水源地建设与管理的法规条例,结合本辖区自然环境状况、社会经济条件和饮用水水源地特征,因地制宜的制定适用于本辖区的饮用水水源地环境保护与管理的制度措施。

4.2. 落实饮用水水源保护区制度

各级人民政府根据国家《水污染防治法》《环境保护法》等法律要求,严格落实饮用水水源保护区制度。对于尚未划分保护区的饮用水水源地,研究论证该水源继续运营的必要性、可行性与成本,探讨划分水源保护区。确实无条件有效划分保护区对水源进行有效保护的,建议政府组织开发新的可替代水源,并对其划分保护区、完成保护区建设与整治工作,在此期间应确保现有水源水量水质不再持续恶化,影响居民饮水安全。

4.3. 明确水源水质目标管理

《水污染防治行动计划》明确提出从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。各级人民政府及供水单位应定期监测、检测和评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。针对水质不达标的水源,应制定近远期水质达标方案,对于水源水质达标确实无条件实现的,应从供水厂工艺入手,确保进入供水管网的水质符合饮用水卫生要求,确保居民饮水安全。

4.4. 进一步加强水源监管能力建设

从政府层面出发,多部门协调加强环境监测能力建设。从专业技术人员培训与精密监测设备配置等方面着手,从省级到市级强化监测手段、检测能力与检测效率,确保饮用水水源水质监测全覆盖,多地合作定期开展水质全项分析,跟踪水源水质安全 [11] 。

5. 结论

饮水安全事关人民群众切身利益,当前西北地区饮用水水源地以地下水型为主,水源环境保护与监管状况整体稳中趋好。面对饮用水水源地保护法规体系本土化困难、水源地环境规范化建设依据不足、历史遗留问题解决困难、区域自然环境条件限制水源建设以及水源监管能力不足等问题,提出了健全法规体系、严格落实保护区制度、水源水质改善管理、强化环境监测能力等对策,为区域饮用水水源地建设与保护提供参考。

参考文献

NOTES

*通讯作者。