1. 问题的提出

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,又称“双减”政策,意在减轻学生过重作业负担和校外培训负担,提升学校育人水平,提高人民对教育的满意度 [1] 。由此全国各地深入开展“双减”工作,并取得了积极成效。随着全国各地课后服务大面积的开展,师生参与率不断提高,课后服务工作取得重要进展 [2] 。

“双减”政策实施下,积极成果得以充分展现,学生过重作业负担、校外培训负担、家长相应负担都得到减轻,但是这也使得义务教育阶段的一线教师负担增加了。也就意味着“双减”下,教育部门要求教师付出不菲的人力成本,即由于教师负担增加所导致的教师劳动成本的增加,同时,也意味着教师有获得个人收益的机会。在“双减”政策下,教师所增加劳动成本与收益是否对等?“如何从成本与收益视角认识到义务教育阶段一线教师在‘双减’中的工作负担的增加”是本研究关注的重点。由于不同教师在“双减”政策下的能动性不同,因此,不同的教师对“双减”政策下的成本和收益的评估不同。极少部分教师具有丰富的教学经验、和精湛的教学技艺 [3] ,能够在“双减”下应付自如,获得个人的成长,在成本与收益链中更靠近收益这一端。而绝大部分教师的能动性比较弱,不具备应对“双减”的能力,“双减”下要付出的大量时间和精力的成本对于她们来说过于高昂,而对于个人的收益表示不抱希望,因此她们在成本与收益链中更靠近成本这一端。基于成本–收益视角,本研究立足于“双减”政策在成本与收益评估链中更靠近成本一端的乡村义务教育阶段一线教师,分析这一政策给绝大多数乡村义务教育阶段一线教师所增加的工作负担过重,而相应的收益少而不明显的现状,最终探析合理的解决路径,从而保护教师的基本权益、有效减轻教师工作的身心负担,从而最终实现学生、家长与教师的“三赢”美好结局。

2. 双减政策下教师工作负担增加的成本–收益分析

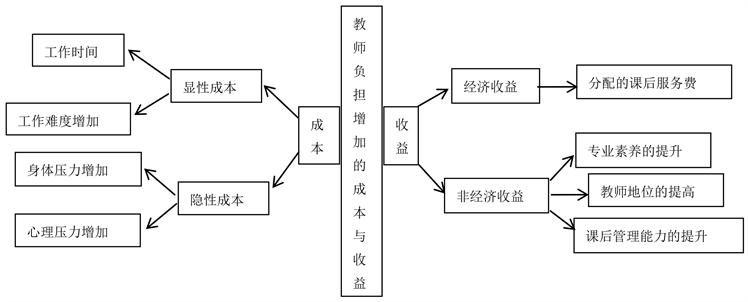

成本与收益分析属于经济学的理论,是指经营者在确定一个项目或方案是否可行时,依照决策标准评估该项目或方案可能带来的成本与收益及其比差,从而做出肯定或否定的决策过程。一般而言,只有当成本小于收益时,该项目或方案才能被选中,并可能付诸实施,否则即被淘汰 [4] 。虽然学校不等同于企业,但是,“双减”下,教师负担的增加事实上也存在所谓“成本与收益”情况。对于教师来说,在“双减”下,教师要付出的很大的人力成本主要包括显性成本的教师的工作量,和隐性成本的身心压力。而收益主要包括经济收益的的课后服务费的获得和非经济收益的教师自身成长,如“见图1”。显然,我们期待所有的教师都能积极应对“双减”,在“双减”下重视个人收益、把“双减”视为促进自我成长的契机,在成本与收益链中更靠近收益这一端。但是,事实是,绝大部分教师,特别是乡村义务教育阶段的教师还大大缺乏强大的主观能动性,而对于“双减”下自己要付出的难以估算人力成本,望而却步。

Figure 1. The increased costs and benefits of teachers’ burden under “double subtraction”

图1. “双减”下教师负担增加的成本与收益图

2.1. 教师的工作负担增加的成本分析

首先,“双减”的落地实施普遍增加了教师的工作量,教师的工作量包括工作的数量和难度两个维度 [5] 。其中,教师的工作量中的数量维度可转化为教师的工作时间,即教师为完成工作任务所消耗的时间总量。至于工作难度的维度,在教师的工作量概念中一般指教师工作内容的复杂性、多元化和高强度。对教师工作量的难度的考察往往转化为对教师的工作内容的描述,如教学、备课、批改作业、与家长联系、学校行政工作等。这些都是教师工作负担中外显出来的,可以归为显性教育劳动成本。

一方面,“双减”工作的展开,由于增设的课后服务,普遍延长了教师在校的工作时间,甚至有必要的情况下提供课后延时服务。原来小学一般3点半左右可以放学,中学一般四点半左右可以放学。而在“双减”政策出台后,各地普遍推行了课后服务“5 + 2”模式。以小学为例,放学时间大多从过去的15:30延迟到17:30至18:00不等,客观上延长了课后服务参与教师的在校工作时间,增加了工作量 [6] 。中小学同时开展课后服务,相当于教师的工作时间普遍延长2小时左右。一线教师的教育劳动时间明显增加。虽然政策上说明学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”。实际上,大多数学校为了统一管理,并没有这个“弹性上下班制”的措施,普遍上都是采取统一时间上下班,也就是即使没有课后服务的老师也可能要在5点半到6点下班,如果提前下班就意味着没有遵守学校规则。以至于出现“教师在校工作时间超过10个小时”成为普遍现象。再以初中为例,一线教师一个礼拜的上课时间是十二节课,意味着每天是2.4节课的上课时间,这不包括上课前需要做的准备工作,如备课、作业的检查、学生课后的作业辅导、对学生的评价等等。在“双减”之后,一线教师们大概一个礼拜是平均2~3节的课后服务,2~4节的课后延申服务,意味着每天3.2~3.8节课的上课时间,而加上课前的准备工作,那就意味着一天的工作量,从早上到晚上可能是满满当当的,这还不包括班主任工作。班主任工作还会加上每天的守餐时间、午休静校时间、夕会,每周的班会课。另外,初中阶段,一般为了提高学校的升学率,学校往往还开设有晚上的课后延时服务,这意味着,如果一线教师当天既有课后服务,又有晚上的课后延时服务,那么一天除了吃饭、睡觉以外的时间全部投资到了教育工作上,投资到自己家庭的时间几乎没有。而女性作为广大教师群体,在家庭事务和育儿方面往往又承担着不可或缺的责任,因此,由此导致的家庭生活和工作的极度不平衡已经对家庭生活产生了严重影响。

另一方面,“双减”增加了一线教师的工作难度。随着“双减”工作如火如荼地进行,作业设计质量、作业完成指导等方面都对老师提出了更高要求,这意味着教师在作业管理、学生个别辅导、和家长沟通、参加课外活动等方面的工作时长还将增加。导致“教师工作强度显著增大”成为普遍现象。为了达到高水平的作业设计和作业指导等工作,教师不得不重新学习和研究新的方法,然后在学生身上试用,再反思,再纠正。如此重复,教师将花费更多时间和精力来处理,以达到最佳效果。

虽然“双减”政策要求学校不得利用课后服务时间讲新课,而是开展音体美劳等丰富多彩的活动,事实上,学校的音体美老师非常之少,学校很难安排学生进行这丰富多彩的课后服务活动,而且“双减”政策力度大、速度快,人力、物力、财力等都难以在短时间内安排好,老师在短时间内难以适应,学生的个性化学习就更难以兼顾,因此,老师们往往都是利用课后服务进行学科知识的学习。特别是在义务教育初中阶段,学校为了加快教学进度,提高学校教学质量,往往鼓励教师在课后服务加快讲授新课,以便于提前进入复习阶段,让学生有充分时间进行复习,从而提高升学考试成绩,这大大增加了一线教师的工作强度。

显然,这些都属于教师工作量的教学工作量,然而,“双减”后教师的非教学工作量也大大增加。在一个班级中,生源的复杂和学生需求的异质性要求教师要花费更多的时间和精力来满足这些不同的需求。例如,在现代化的教学中,通过微信或qq等建立的班级家校交流群,每个学生的日常学习和生活使得教师与家长的沟通交流有所增加,特别是学生生源的异质性对应着每个家庭的异质性,每个学生的家庭教育理念都会有所不同,因此,教师要去了解、调适甚至纠正各个家庭的教育理念,直至与家长达成一致的教育理念,这样通过家校互通,让每一位学生朝向更好的方向发展。

同时,《意见》中对教师提出了提高课堂教学质量的要求,教师因此要教师要通过参加大量的培训来提高自己的专业素养和综合素养。培训可以分为校内培训和校外培训。笔者所了解到的校内培训包括读书分享会、青年教师协会、深度学习之公开课学习、学科组的线下集体备课、学校安排的例会、年级组安排的例会等。校外培训包括教育局组织的集体线上备课、各类学科展开的星火计划、送教下乡国培计划、外出听课、学科研讨活动等。

班主任工作非教学工作量增加更多,工作日每天保姆式的看管学生的安全、生活习惯、学习状况、各种突发状况、参与学校活动安排、特殊学生和问题学生的关注等。在学校要应付填写各种表格、线上布置安全、法律、禁毒等学习任务、催学生交医保等与教学无关的行政工作。放学后还需要持续与家长沟通部分孩子的在校表现、特殊学生和问题学生的状况等。这些过多的负担已经让教师们精疲力竭,因此,很多教师会通过减少对教学任务的投入,来完成学校安排的额外的行政工作,而这种做法实际上给教师带来严重的心理负担。对于教师来说,教学是最重要的,但是在不得不减少对教学任务的投入的时候,必然会导致教师教学质量的下降,以至于会导致她们内心充满焦虑,而教学任务马虎完成或完不成,又会导致她们精神上产生巨大压力、同样内心对自己的做法充满负罪感。对于教师来说,教学是最重要的,在每天完成超负荷的教学工作量后,义务教育阶段的一线教师还需完成如此之多的非教学工作量,可以想象不堪重负的义务教育阶段的教师队伍,特别其中占大多数的女性群体。因此,教师过重的工作负担,将在很大程度上制约教师的专业发展。

然而,在教师教育投资成本中,有些是内隐性的,不能依据教师的工作量直接衡量到的,可以称之为隐性教育劳动成本。

一方面,由于工作时间增加,教师们的身体压力增加,甚至出现透支现象。很多老师生病都会选择硬撑,因为一是自己因病请假的话,这期间的课程后续仍然会要补上,这样只会让自己雪上加霜,二是自己在请假的时候怕加重其他老师的负担,由此缺的课需要与其他老师进行调换,这意味着其他老师的工作时间又因此增加,不能实现一个良性循环。同时,工作日除了工作的时间,几乎没有其他的自由支配时间,既不能照顾到家庭生活,如简单的家务和教育自己的孩子,也不能有自己闲暇的时间,如从“连轴转”的工作中放松下来。

另一方面,教师的心理压力增加。首先,《意见》对教师的课堂教学质量、作业设计与管理方面等提出了更高的要求,在教师工作量大幅度增加之下,如果在短时间内没有看到自己的成长,教师更多的会产生一种危机感,会产生自我怀疑、自我认同感会大大降低,从而产生低落情绪,丧失作为教师的价值感。其次,“双减”政策下,社会和家长们有一种倾向,那就是把对孩子的期望几乎全部寄托于教师身上,“双减”之前家长们可以将希望寄托于培训机构,而在“双减”下大量培训机构的消失,让家长们产生一种对学生成绩的焦虑,而正好这种焦虑就转移到对学校和教师身上来,这让教师承受了巨大的压力。如果孩子没有教育好,那一定先想到的是老师的责任。而家庭教育的缺失现象越来越严重。很多家庭把孩子放在学校进行课后服务和课后延时服务是因为她们不想管自己的孩子,“因为孩子在家不听话,管不了”、“因为在家玩手机,管不了”等是家长们最常见的说法。她们把教育孩子的所有希望都寄托于教师,企图通过学校教师来帮她们教育好孩子的一切,而没有认识到自身在家庭教育中的责任。这样无形之中,家长和社会将教师的责任无限放大,大到远远超过了教师本身应当承担的责任,从而导致教师产生巨大的心理压力,让教师对自己的工作热情衰减、产生倦怠、无法感受到教师的幸福感 [7] 。

2.2. 教师工作负担增加的收益分析

在“双减”政策下一线教师负担增加的成本而带来的收益包括经济收益和非经济收益。经济收益包括政策上所指定的课后服务费。参与课后服务的老师能够获得相应的经济收益,然而具体发多少,笔者所在的乡村学校是根据不同的领导而不同的,课后服务费的具体情况,乡村义务教育阶段的一线教师是没有知情权的,只是被动的接受分配结果,40~60元/节课不等,而没有所谓的“公平”可言,在很大程度上,收获不一定与付出成正比关系,反而没有参与课后服务的相关人员不仅能够“不劳而获”而且获得比付出劳动的人更过的收益。这种分配不公平的现象,导致了科任教师的内心不平衡,也因此打击了她们参与课后服务的积极性。

非经济收益包括教师自我成长方面的专业素养的提升、课后管理能力的提高、及教师专业地位的提高等。非经济收益因教师而异,有充足精力、身心素质比较好的老师能收获更多的非经济收益,而身心素质相对来说较弱的教师那很难获得相关的非经济收益。

只有教师的负担和权益得到了充分关注,他们才能收获职业幸福感,才能全身心投入工作 [8] 。基于以上分析,“双减”下,乡村义务教育阶段一线教师增加的人力成本与相应获得的收益是否平衡?义务教育阶段的一线教师们对此政策的满意度怎样?美国心理学家马斯洛提出的需要层次理论,由低级到高级排列分别是:生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要认知与理解的需要、审美的需要、自我实现的需要 [9] 。减后,教师工作量大大增加,比如,工作时间大大延长,无法保证教师们的休息时间,因此,教师的生理需求得不到满足。另外,长时间的工作导致身体健康问题也让教师们的安全需要得不到不满足。再有,因为教师的工作量增加如此之多,教师们没有时间分配到家庭生活以及社交活动,势必会影响家庭关系和社交关系,归属与爱的需要也得不到满足。从他的理论出发,在缺失性需要中,教师基本上无法得到满足,那教师也无法产生更高级的需要,也就无从谈及教师专业的成长了。从我国为教师减负的呼声越来越高的现象,也充分验证了此分析。

3. 双减政策下教师增加的工作负担的解决路径探析

3.1. 学校层面的解决路径–根本保障

1) 每一个老师都是管理者。学校管理民主化、让教师拥有参与决策权,通过这种方式,教师能够充分表达相关诉求和争取自己的权益。双减下,教师通过积极参与学校课后服务内容的确定、课后服务费用的分配、学校相关教学活动的安排、家校共同育人的措施等活动,利用集体智慧,展开头脑风暴,提出建议和意见、声明自己的原则、表面自己的态度 [10] 。让学校的决策是从所有老师们讨论中来,乡村义务教育阶段学校一线教师不再是被动接受、毫无决策权的群体。

2) 让所有阶层的教师都参与到课后服务中来。双减下,在中小学阶段,课后服务基本上都是学科老师参与,学校领导层、学校行政人员、后勤人员等基本上没有参与,由此,一线学科教师的工作量大幅度增加,压力也普遍增大。如果将课后服务工作分摊到学校全体教职工身上,减轻学科教师的工作强度,为学科教师分担压力 [2] ,学科教师们的身体压力和心理压力都能够因此得到缓解。

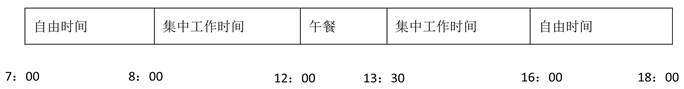

3) 让所有老师重新拥有教师工作的自主性和专业的自主权 [11] 。为了缓解教师在校内超负荷工作的压力,学校可统筹安排教师实行“弹性上下班制”,保障教师合法的休息时间 [2] 。各学校可以结合各自的实际情况,通过给教师制定好自由时间和集中工作时间,让教师从超负荷的工作中得到缓解,让身心能够得到适当的缓冲。当教师充分占有自己的自由时间时,他们便能够利用自由时间全面发展自身,从而达到劳动时间和自由时间的和谐统一 [12] 。老师的自由时间和集中工作时间的组成,如“见图2”。根据每个教师的实际情况,学校要合理地给教师安排课后服务,尽可能让教师根据自身实际情况自由分配好工作时间,充分体现教师工作的自主性,让教师职业重新显现出它原来的本色,即让教师重新感受到教师是太阳底下最光辉的职业,也重新让教师职业成为世界上最幸福的职业。同时,学校要让老师充分发挥自己的能动性,给予老师充足的时间和空间,让教师在自己的专业领域发挥出自己的智慧,而学校不进行过多的干涉。这样教师会有效减轻很多教师的负担。

Figure 2. Diagram of the combination of free time and concentrated working time

图2. 自由时间和集中工作时间结合的示意图

4) 让所有参与课后服务的老师都能够获得相应的经济收益。通过自己增加的劳动成本来获得相应的收益是理所当然的,虽然增加的经济收益不多,但对于原本地位卑微、工资较低的广大义务教育阶段教师群体来说是也是一个收益机会。尽管教育工作具有公益性,教师工作具有“普惠性”,现实中部分学校和社会相关部门没有考虑到教师作为一名普通劳动者和家长的合法权益,只是更多地要求教师克服困难、敬业奉献 [13] 。但教师的工作压力不断增大、工作时间不断延长,不能一味要求教师“奉献”,否则会大大降低教师的从教意愿,进而影响整个教师队伍的质量。而且教师作为社会主体中的一员,也需要养家糊口,需要对家庭负责、对孩子负责。因此,学校在课后服务的分配上,应当保证实际参与课后服务的老师能够取得合理的经济收益,确保教师劳有所得。同时,对承担课后服务的教师在评优评先、职称晋级等方面给予鼓励和倾斜 [14] 。

3.2. 家庭层面的解决路径–有力支持

1) 要密切配合学校的教育工作,与学校达成育人共识 [15] 。教育家蔡元培先生说:“家庭者,人生最初之学校也。”因此,良好的家庭教育是孩子人生成长的关键部分。家长要充分意识到自己的责任和义务。而不能将教育孩子所有的希望都寄托于老师,而自己很少或者完全不参与其中。家长要及时了解孩子在学校的状态,切实配合好老师对孩子的管教。在学生从学校回归到家庭后,家长应该衔接起从学校到家庭的教育,要承担起教育孩子的责任。首先,要承担起监督孩子完成家庭作业的责任。并且在作业完成后可以引导学生进行课外书籍的阅读,给孩子营造好良好的书香氛围。其次,要适时鼓励孩子每天做一些力所能及的家务,培养孩子的基本生活自理能力,这样也有助于学生在学校里的劳动活动的积极参与。最后,家长在家里要注重情感教育。很多家庭在家里缺乏与孩子之间的情感交流、很少进行情感教育,而孩子只能把更多的情感需要转向手机。家庭是人类情感最美好最丰富的资源地所在,情感是家庭教育首要解决并且终身直面的话题,家庭教育被赋予天然的情感性与亲缘性优势是情感教育适切的教育内容与形式 [16] 。因此,家长在家利用课后时间应积极地与孩子进行情感交流、关注孩子的情感变化,进行有温度的家庭情感教育。现在手机已经严重危害到了孩子的身心健康,如果不监管好学生在家手机的使用,任由孩子肆无忌惮地玩手机,那么在学校将大大增加教师对孩子的管理的难度。家长可以通过多花时间来陪伴孩子,让足够的耐心、持久的关注、深刻的情感交流来驱赶功利性的家庭教育。

2) 要重视家风建设,为孩子营造一个有着优良传统的家庭氛围。在优生优育的生育政策下,孩子们的身体基本上都是健康的,但是随着社会经济的发展,孩子们的心理成长远远赶不上身体上的成长。在身心发展无法达到一个平衡状态时,学生稚嫩的心理往往会出问题,而且在充满矛盾的现代社会,现在的孩子过早地承受了太多不应该承受的,比如,父母离异,留守等。家长在家里要善于倾听孩子内心的表达,要关爱孩子的同时,给予充分的尊重,尊重她们的恰当的想法和意见。言传身教是最好的教育,家长要重视建设良好的家风,让孩子传承好美好的品德和人格,让老师能够因为孩子的美好品质而骄傲,而不是一而再、再而三地纠正孩子的不良行为。不能在孩子成为问题孩子的时候,就一味向学校甩锅,完全指望老师在学校管教孩子,而自己完全放任不管。过度裹挟教师的工作,只会增加教师的压力,降低教师的工作热热情,最终影响到教师的工作成效。

3.3. 社会层面的解决路径–重要补充

1) 社区、村委会为学生的课后延时服务时间或周末或寒暑假的学习共同体组织提供场地和相关资源。我们可以认为学习共同体在客观上是学生之间的一种实体组织,也可以在主观上认为学习共同体就是学生之间拥有的共同学习的意识和相互促进的精神 [17] 。社区和村委会拥有着丰富的资源,可以为学生提供大量服务。在课后延时服务、周末、寒暑假,社区、村委会完全可以让孩子们自愿结合成的学习共同体在此进行学习、体育活动以及一些公益活动 [18] 。学生放假在家,有充足的时间,可以以学习共同体为单位一起或学习或体育锻炼或参与社会公益活动,家长们轮流监管或者社区、村委会给予适当监管,让孩子们的成长在学校之外也能进行,让教师感受到社会对教育的助力,从而感受到教育之火在熊熊燃烧,对孩子的未来充满希望,对祖国的未来充满信心。

2) 社会适当助力减少教师的工作量、适当降低对教师的过度期望。现在义务教育阶段教师负担过重的原因之一就在于学校的课后服务基本上都是由学科老师承担了,因为学校对于音、体、美、劳等专业方面的教师匮乏。如果社会能够出力,聘请退休教师、家长代表、具备资质的社会专业人员或志愿者等开展课后服务 [14] ,将大大减轻一线教师们的负担,让教师们能够在重负中稍微得到休息。教育部门也可以通过扩招教师编制来解决这个问题。双减下,社会对教师的过高要求使教师被赋予了“无限责任”,只要孩子在社会中没有表现好,就会被认为是孩子在学校的老师没有教育好。教师被这种观念伦理所约束,承担了本不该承担的工作责任。所以,社会中应该倡导一种尊师重道的良好风气,降低对教师的过度期望,让教师卸掉本不该承担的工作责任,有喘息的机会,让教师重新感受到教师工作所带来的愉悦感和满足感。

3.4. 构建学校、家庭和社会多元主体合力解决路径

根据多元主体协同理论,学校、家庭和社会三个主体必须同时积极采取有效行动,致力于家–社三方的真正合作,达成为教师减负的共识,形成一个协同的行动框架,才能实现教育的最大效益 [19] 。其中,学校层面的解决路径是根本保障,处于核心地位。学校是教师工作的主阵地,教师负担能否减轻最关键因素在于学校领导的管理和决策以及所处的学校环境,教师对于自身职业的幸福感也来源于学校治理的科学性;家庭层面的解决路径是有力支持,包围着学校层面的解决路径,家庭教育职能的有效发挥,是推动学生个性化发展的动力,也是对学校和教师工作的一种有力支援;社会层面的解决路径是重要补充,包围着家庭层面的解决路径且处于最外层,是减轻教师负担的重要一环。三者关系如“见图3”。三个主体既相互独立又相互交融。任一主体的解决路径的缺失都会造成教师负担难以减轻,任两个主体之间的不协同运作都会导致教师工作负面情绪的产生,让教师减负的共识成为无稽之谈。唯有在学校、家庭和社会三个主体协同合力下,“双减”下教师所增加的负担才有可能得到有效减轻,教育效益也才有机会上升。

Figure 3. Solution path diagrams at the school, family and social levels

图3. 学校、家庭和社会层面的解决路径关系图

4. 结语

“双减”政策的目的是减轻学生负担,但绝不能因此增加教师负担 [20] 。本研究对“双减”政策下教师负担增加的成本与获得的收益进行了分析,从学校、家庭、社会层面等三个路径对如何减轻乡村义务教育阶段教师负担进行了探析,对减轻教师在“双减”下的身心压力和消除教师在面对“双减”时产生的负面情绪及不平衡心态有一定积极作用。但是,本研究是基于笔者在乡村教育的一些探究,对于经济发达地区和贫困地区还是存在由数字化信息技术差异导致的数字鸿沟,对于城市与乡村之间也存在由于资源分配不均而导致的教育鸿沟,因此,今后可以从这些方面来减轻乡村义务教育阶段一线教师的负担进行探究。