1. 引言

20世纪90年代后,全球联系不断增强,全球化意识崛起,国与国之间在政治、经济上互相依存。全球化势力对人类社会影响不断增强,已引起各国在政治、教育、社会及文化等学科领域的重视,引发大规模的研究热潮,航天便成为了各国力求突破的重要领域之一。人类对遥远宇宙的探索与其说是对未知领域的好奇,不如说是对追求航天科技引发具有巨大市场潜力空间产业的争夺。语言的兴衰和一个国家的综合实力息息相关,在过去近30年里,英语和俄语一直是国际空间站的官方工作语言,但随着中国成功自主研发“天宫”空间站并将汉语设为官方用语,英语和俄语在航天领域的垄断现象将被打破甚至改写 [1] 。本文以国际空间站和中国空间站为例,介绍两大空间站的语言使用情况,并针对中国“天宫”空间站未来的语言传播提出积极策略。

2. 国际空间站及其工作语言

2.1. 英语、俄语共同作为国际空间站的工作语言

截至2022年底,全球一共仅有两个在轨空间站,分别是国际空间站和中国空间站 [2] 。国际空间站(International Space Station,简称ISS),是目前在轨运行最大的空间平台,可开展大规模、多科学基础和应用科学研究,参与该计划的共有16个国家或地区组织,包括美国、俄罗斯和其他日本、加拿大、巴西、欧空局等14个重要成员,其官方使用语言为英语、俄语。影响一国语言能否在国际上流行的因素是多维的 [3] ,决定性因素与学习这种语言的难度无关,而是与这个国家的综合实力息息相关。英国曾经号称“日不落帝国”,鼎盛时期英属文化曾经影响了大半个地球,英语就是“日不落帝国”在全世界留下的遗迹。一百多年以来,英语一直都是全世界主要的国际通用语言,英语也是世界上最广泛使用的语言,在国际空间站上英语就是宇航员工作、交流频繁使用的语种。由此可见,英语成为国际空间站的官方语言合情合理,但想要知道俄语为何在国际空间站上可以和英语平起平坐,就要从国际空间站的建立开始说起。

1991年底苏联解体,俄罗斯接手了位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射基地,按照“分家”时的约定,俄罗斯如果使用拜科努尔航天发射基地就要向哈萨克斯坦支付一笔昂贵的租金,但支付完租金之后俄罗斯用于维持和平号空间站的费用就非常紧张了。此时,美国NASA抓住机遇,适时提出了与俄罗斯航天局共同开发太空的设想,美国人美其名曰共同开发,其实打着自己的小算盘:利用俄罗斯缺钱的短板,腰缠万贯的美国只要出钱就可以与俄罗斯共享20年航天成果。于是,在美国的积极推动下俄罗斯航天局与美国NASA一拍即合,美国、俄罗斯和11个欧洲航天局成员国于1993年正式开始联合建造国际空间站。共建国际空间的合作目标促使两个超级大国开始合作,但由于美苏冷战多年,彼此间缺乏信任,俄罗斯也想出了自己的应对方案:国际空间站分为两个轨道舱段,分别由俄罗斯和美国负责运营,“俄罗斯轨道舱段”的任务是负责整个空间站的引导、导航、轨道调整和姿态调整,而“美国轨道舱段”的主要任务则是为空间站这艘轮船提供电力能源。不论是在工作重要性还是技术含量上,俄罗斯都掌握了核心要素,再加上俄罗斯的联盟号飞船是前往国际空间站的唯一“摆渡船”,所有的控制装置都使用了俄语,这样一来懂俄语自然就成为了每个宇航员都必须掌握的技能,国际空间站上便就有了英语和俄语两种工作语言。

2.2. 国际空间站工作语言背后的霸权思想

截至2022年12月,国际空间站上累计搭载超过28名宇航员,其人员配备基本信息和语言使用情况如下表所示:

Table 1. The use of native and working languages by selected astronauts on the ISS, 2000~2022 (Information sourced from CNN, * means space tourists)

表1. 2000~2022年国际空间站部分宇航员母语及工作语言使用情况。(信息来源CNN,*为太空游客)

根据表1,研究团队发现在以上28名成功登陆国际空间站的宇航员中,男性占比远远大于女性,主要是因为男性在体力方面更胜一筹,并且承受宇宙射线辐射的阈值较高。其次,美国、俄罗斯两个统领国际空间站建设国家的宇航员,在数量上远远超过其他国家和地区的总合,这些国家和地区中也不乏来自欧空局(英国、德国、意大利、加拿大等)以及以色列、日本的宇航员。作为英语、俄语的非母语成员,他们在通识航天知识,接受专业训练的同时还需要掌握国际空间站的工作语言,否则就会因为语言障碍而被国际空间站拒之门外。

在国际空间站上使用指定工作语言看似可以更加高效地传达信息、彼此交流、开展作业,但背后却体现了一定的霸权思想。第一,二战结束后,美国成为全球性霸权国家,英语的霸权地位体现得更加明显。在美国霸权下的英语霸权更突出地表现为一种“软权力”语言霸权。约瑟夫·奈 [4] 认为“软权力是通过吸引而非强迫或收买的手段来达到己所愿的能力。”它源于一个国家的文化、政治观念和政策的吸引力,即一种思想与文化的影响力,语言能够成为软权力,成为一种国家的综合实力资源,实际上反映的正是语言对思维与文化重要的反作用力。在英语霸权下,人们,特别是发展中国家的人们,对英语为代表的美国先进的科技与文化的崇尚而主动接纳,更有甚者觉得与之相关的一定是好的,一定是对的,容易形成崇洋媚外的思维方式,不利于本国语言和文化的发展。第二,使用英文的国际空间站并没有对全世界开放。在多年以前,中国就被国际空间站的小群体拒之门外。自1993年国际空间站项目立项,中国就希望加入国际空间站,但被美国以种种借口反对,美国国会甚至于2011年通过了“沃尔夫条款”,禁止美中两国之间任何与美国航天局有关或由白宫科技政策办公室协调的联合科研活动。令华夏儿女欣慰的是,随着中国成功自主研发“天宫”空间站并将汉语设为站内工作语言,我们正在用中国文化向美国在航空领域的霸权发起冲击,如今汉语也有了国际化的趋势,假以时日,汉语“常态化”或将成为事实。

3. 中国空间站及汉语

当年,国际空间站是全球最顶尖的航空领域成果,面对中国的诚挚申请加入国家空间站却将我们拒之门外,这却倒逼中国走上自主创新之路。面对最尖端的技术、最复杂的系统、最严密的封锁,中国航天人始终坚持自立自强,独立自主完成了中国空间站从设计、制造到测试的全过程,先后实现了天地往返、太空出舱、交会对接等一系列关键核心技术突破,我们已经把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。今天的国际空间站年久失修,垂垂老矣,即将结束运行,俄罗斯也已经宣布预计2024年退出国际空间站,在未来相当长一段时间,外国宇航员如果想要进入空间站,或许要接受比学习俄语更加严峻的挑战——学习汉语。

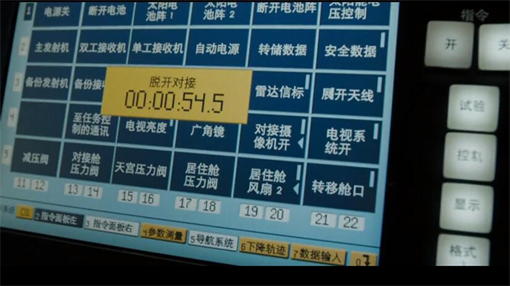

2021年6月,我国“天宫”空间站迎来第一批航天员,不同于以往人类空间站惯用的英文和俄文标识,核心舱的操作界面采用全汉语标识引发了国际诸多关注(如图1所示),也就是说在“天宫”空间站中来自17个不同国家的宇航员,如果想要在核心舱内进行相关的科研实验,就必要学会汉语,且能够适应中方制定的相关规定。面对美国NASA“此举破坏了国际通例,还会影响美方在空天霸权”的评论,中国可以自信说道,“天宫”是中国人凭借自主技术在太空里独立搭建的家园,既然美、俄宇航员在国际空间站里都可以使用各自母语,那中国人在自己的太空之家里使用汉语也是天经地义 [5] 。

Figure 1. The robotic arm console of CSS (Information sourced from CCTV News)

图1. 中国“天宫”空间站机械臂操作台(图片来源央视新闻)

中国空间站是面向全世界开放的科技合作平台,中国以海纳百川的胸怀探索宇宙,为联合国所有会员国提供使用“天宫”的机会,是“全球共享太空”的一个伟大范例。用汉语的中国空间站,彰显了中国人民高度的民族自信和文化自信,凸显了中国自立自强的科技实力和蓬勃发展的综合国力,展示了中国人探索宇宙奥妙、构建人类命运共同体的宽广格局。

4. 中国空间站语言传播策略

汉语是世界上使用人数最多的语言,是联合国六种官方语言之一,也是全人类的共同财富。作为目前世界上唯一广泛使用的象形文字,汉语承载悠久的历史、具备优美的造型、包含丰富的信息,吸引着越来越多的世界各国人民学习和使用。当前,已经有多国航天员积极学习汉语,还和中国航天员一起生活、训练,期待未来走进“天宫”。汉语是对全世界开放的语言,使用汉语的空间站更开放,面对众多来自世界各地想要参与中国空间站合作的宇航员,中国需要采取适时且科学的语言推广政策来推动国际空间站的发展。

4.1. 以国家、政府行为为主,民间行为为辅

汉语在航天领域的传播应以国家、政府行为为主,民间行为为辅。世界各国政府对于本国语言的国际传播都十分重视且支持力度较大,对于语言文化国际传播的战略性和重要性已在国际上形成了较为广泛的共识 [6] 。事实上,不少国家的语言文化对外传播正是国家和政府主导的,再加上航天领域专业性极强,有国家、政府支持可以更好推动汉语在航空领域的传播。民间组织机构作为传播辅助主体,不仅能够灵活使用更为丰富的传播媒介和渠道,而且能够充分调动社会力量,引入社会资本,实现汉语传播的投入与收益均衡化和市场化发展,形成汉语国际传播的拉力,从而与政府的推动力形成合力,成为较为理想的汉语国际传播模式。

4.2. 加大对本土师资培养及培训支持力度

汉语在航天领域的传播要加大对本土师资培养及培训支持力度。我国是英语教育和学习的大国,多年以来我们都把学习外语作为走向世界的重要手段之一,而如今中国在政治、经济、文化和科技等领域越来越具有话语权,学习汉语也成为了大势所趋。面对广大的学习群体,我们必须培养一支卓越的师资团队,加速传播者职业化和本土化发展,把航天领域的语言工作重心逐渐由向外学习英语、俄语转变为向外传播汉语。

4.3. 结合现代技术

汉语在航天领域的传播可以结合现代技术。随着科技的进步,人工智能已成为重要的大众传播媒介和平台。汉语传播应加速与人工智能技术的融合,加大力度开发汉语学习软件、智能AI录播与教师直播课相结合的混合教学模式,开发语音识别和自动评分系统等功能性软件和数字资源,助力汉语传播在人工智能时代抢占发展高地。当今世界,科技创新是每个国家赖以生存和发展的基础和动能,对于汉语传播的发展亦是如此。科技带来的改变是翻天覆地的,它改变着人类生活、学习和思维方式,也改变着世界。因此,重视技术发展与汉语在航天领域的传播发展相融合,应是汉语传播的未来发展战略。

4.4. 强调语言作为一种交际工具的本质属性

汉语在航天领域的传播应强调语言作为一种交际工具的本质属性。在汉语传播过程中,回归汉语的语言工具属性,强调汉语的实用性,加速实现汉语成为世界航空领域和更大范围的实用型和通用性的语言。当然,传播语言不可能不涉及文化,对于文化,可以考虑注意以下三点:第一,强调以所谓“交际文化”为主。第二,强调不同文化之间的共性,而非差异性;强调普世的、共通的和具有当代价值的内容。第三,在介绍航空知识的同时还可以突出有中国特色,比如中国文化中的“和谐”,是对人与人之间、国与国之间、人与自然之间的相处之道,既代表了中国智慧,又很好表达了中国人热爱和平的本性。汉语是中国文化的重要载体,中国文化是汉语的重要内涵,中国文化传播与汉语传播相辅相成,可通过文化内涵、文化价值和文化普世性,让汉语成为更具竞争力的国际型语言。

5. 结语

语言兴衰可以反映国家兴衰,语言强盛也可助力国家强盛。让汉语成为沟通世界、促进交流、传播中华文化、营造良好国际环境的重要桥梁,这是一个负责的大国义不容辞的历史担当 [7] 。中国在主动参与国际航空领域建设的过程中,更应为世界文化多样性做出应有的贡献,向世界贡献中国智慧和中国方案。在百年未有之大变局中,汉语作为中国空间站的工作语言,在未来的发展中应制定切实有效的传播策略,从而加速推动汉语全球化发展,提升汉语的国际地位和影响力,提升外国友人对中国的认同感,进而推动中国在航天甚至更多领域的发展和突破。