1. 引言

植被净初级生产力(Net Primary Production, NPP)是指绿色植被在单位时间和面积上由光合作用所产生的有机物总量中所固定的部分 [1] 。它是气候变化和人类活动对陆地植被综合作用的结果,其不仅是生态系统中物质和能量运转研究的基础,还是调节生态系统过程及判定生态系统碳收支的主要因子 [2] 。近年来,国内外学者在植被NPP估算方法、时空分异及驱动机制等方面都取得了显著的进展。目前,关于植被NPP的研究多集中在从国家 [3] [4] [5] 、区域 [6] 、特殊地域 [7] [8] 、植被类型 [9] [10] 等尺度分析其时空演变。通常,用于估算植被NPP的模型有3种,即统计模型、过程模型和光能利用率模型。其中,基于光能利用率,从植被的生理过程出发而建立植被NPP的CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach)模型 [11] [12] ,在全球及区域生产力的估算中发挥了很大的作用。相对于其他模型来说,CASA模型所需要的参数少、易于获取,且可以根据不同地区的地域情况对参数进行优化和改进,模拟精度高。国内学者使用CASA模型对我国不同时空植被NPP进行模拟研究与讨论,均取得了显著的成果 [13] 。朴世龙等基于地理信息系统和卫星遥感应用技术,利用CASA模型估算了我国1997年植被第一性生产力及其分布,得到1997年我国植被第性生产力为1.95 PgC,约是世界陆地植被年净第一生产力的4% [14] 。高清竹等采用CASA模型模拟分析藏北地区草地植被NPP及其时空变化特征,得到受水热条件的制约,藏北地区草地植被NPP空间分布规律呈水平地带性分布,由东南向西北逐渐减少 [15] 。周妍妍等采用MOD17A3数据集从气候变化和人类活动两个方面研究对疏勒河流域植被NPP的相对影响,指出气候变化和人类活动对植被NPP的相对影响均表现出明显的空间异质性,其中人类活动是疏勒河流域植被变化的主要驱动因素 [16] 。朱士华等对中亚植被NPP时空格局进行研究,评估不同环境因子的相对贡献率及交互效应,研究得到新疆南部地区是中亚的关键生态脆弱区,其区域生态安全面临气候变化的挑战,但21世纪的升温不大可能因刺激自养呼吸而对中亚区域NPP造成显著影响 [17] 。以上研究都从不同的时空尺度上验证了CASA模型的准确性和应用的广泛性,同时也证明了植被NPP研究的价值性和科学性。

植被NPP驱动因素的研究一直是国内外科学界普遍关注的问题之一,国内外学者从不同角度分析了植被NPP的驱动因素,可以分为气候 [18] [19] [20] 和人类活动 [12] [21] 两个方面。这些学者的研究均不同程度地验证了气候变化和土地覆被变化对植被NPP的影响,同时也证明这些因子的响应特征表现出较大的空间异质性 [22] 。但目前对于植被NPP驱动因素的研究主要是从单因子采用相关或回归统计的方法研究,缺乏对于多因子交互作用的研究,而植被NPP的时空分异并不是单因素作用的结果。地理探测器作为一种探测空间分异性并揭示其背后驱动因子的一种新的统计方法,它既可以揭示自变量对因变量的解释力,又可以评估因子之间的相互作用是否会增强或者减弱对因变量的解释力 [22] 。

“三生空间”作为社会经济活动发展的基础,从土地功能视角划分为生产空间、生活空间、生态空间,表征了人类活动对土地利用方式的改变。目前,已有研究基于“三生空间”探索景观生态风险、生态环境效应、碳储量效应、城市人居环境质量等。证实“三生空间”可作为研究切入点的可行性、可靠性与科学性。

广东地区作为我国经济发展迅速的区域,一方面它水热资源充沛,生态类型多样,具有很高的气候生产潜力;另一方面经济的快速发展,城市化的推进也使得广东地区具有复杂的土地覆被状况,由此导致其复杂的生态环境 [21] 。近年来,已有学者对广东地区的植被NPP研究 [23] [24] [25] [26] ,得到了广东地区植被NPP的动态变化及土地利用对植被NPP的影响。但这些研究未考虑气候环境对植被NPP的影响,且没有研究因子之间交互作用的影响,研究时段也都在2010以前。除此之外,作为人类活动的代表因素,土地利用的变化一直是植被NPP影响因素的主要研究内容,但目前的研究主要集中在不同土地利用类型之间相互转换对植被NPP的影响。本文采用CASA模型对广东地区2010~2020年植被NPP进行估算,探究其时空分异特征,借助地理探测器开展广东地区植被NPP的主导因子识别及多因子交互作用,以期全面地探索植被NPP变化过程中的驱动机制,为广东地区生态环境优化和碳循环提供科学依据。为进一步研究,基于“三生空间”视角,划定生产空间、生活空间、生态空间,研究不同功能主导空间、植被NPP空间分异背后影响因素差异。

2. 研究区域与数据来源

2.1. 研究区域概况

广东地区地处中国大陆的南部,东靠湖南,北接江西和福建,西连广西,南临南海,位于20˚09'~25˚31'N和109˚45'~117˚20'E之间,其中广东省设有21个地级市加上广东省毗邻的香港、澳门2个行政区。广东地区地跨亚热带和热带,北回归线横贯本区大陆中部,属东亚海洋性季风气候,气候温暖,雨量充沛,且雨热同季。境内地貌形态复杂,地势北高南低。植被类型主要为中亚热带典型常绿阔叶林、南亚热带季风常绿阔叶林、热带季雨林、沿海的热带红树林以及亚热带草坡、人工杉林和松林等,由于人类活动的长期影响,大面积的地带性原生植被已极少存在,除部分为较稳定的次生林外,大部分已变成针叶林、针阔混交林或人工林,以人工林为主,人工林面积615.51万公顷,天然林面积257.8万公顷。除此之外,还有大量的耕地。

2.2. 数据来源与处理

本文以2010~2020年的遥感数据和气象数据为基础数据,基础数据的精度对NPP积累量的计算至关重要。NDVI数据来源于美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)的MOD13Q1产品,时间分辨率为16 d,空间分辨率为250 m。气象数据来源于国家气象科学数据中心中国气象数据网(http://data.cma.cn/)。太阳辐射数据,来源于NASA世界能源(NASA POWER)项目数据,空间分辨率为1˚ × 1˚。土地覆被数据来源于美国国家航空航天局MCD12Q1土地覆被产品,空间分辨率500 m,为了研究将数据进行合并处理,广东地区土地覆被类型包括:常绿针叶林、常绿阔叶林、灌丛、疏林、永久湿地、草地、城市、水域、耕地。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)。本文为分析影响NPP的主导因子及因子之间的交互作用,选取的因子有:NDVI、降水、气温、太阳辐射、土地利用。为保证空间分辨率的一致性,所有数据统一分辨率为250 m。

3. 研究方法

3.1. “三生空间”分类

“三生空间”指的是生产、生态、生活空间。目前,“三生”功能的划分主要依据土地利用、生态系统和景观价值三大视角 [27] [28] 。其中,土地利用视角的功能划分主要以经济为向导,土地兼具多种功能,不同土地类型的划分表现了人们对特定土地利用覆被类型的安排、活动、投入以及获取生产和维持能力 [27] ,凸显出“生产、生态、生活”功能的主次与高低的同时,也表征着人类活动。关于“三生空间”的用地划分还处于探索阶段。本研究参考龚亚男采用土地利用的视角 [29] ,依据土地利用现状分类标准划分的广东省“三生空间”土地利用两级分类体系(表1)。

Table 1. Land use classification system of “Production-Living-Ecological Space” in Guangdong

表1. 广东地区“三生空间”土地利用分类体系表

3.2. CASA模型

CASA (Carnegie-Ames-Stanford Approach)模型是最典型的光能利用率模型,其在研究时考虑到环境和内部因素的双重影响。本文采用基于朱文泉等改进的CASA模型,其中的参数包括光合有效辐射(APAR)与光能利用率(ε) [26] ,计算公式如下:

(1)

式中:

为空间位置x上的植被在t时间内的净初级生产力;

为空间位置x上的植被在t时间内所吸收的光合有效辐射;

为空间位置x上的植被在t时间内的光能利用率。

3.2.1. 光合有效辐射APAR的确定

APAR为植被在生长过程中所吸收的光合有效辐射,总辐射和植被光合有效辐射的吸入比值决定了光合有效辐射的大小,计算公式如下:

(2)

式中:

为植被冠层对入射光合有效辐射

的吸收比例,取决于植被类型和植被覆盖状况,研究表明,在一定范围内,FPAR与NDVI和比值植被指数(SR)之间均存在着线性关系;

是t阶段像元x处的太阳总辐射量(MJ∙m−2);通常认为,植被所能利用太阳有效辐射(有效辐射波长为0.4~0.7 μm)占太阳总辐射的比例为0.5。

3.2.2. 光能利用率ε的确定

光能利用率指的是植被把吸收的光合有效辐射转化为自身有机碳的效率。通常认为,在理想条件下,植被具有最大光能利用率,而在现实条件下,主要受温度和水分的影响,计算公式如下:

(3)

式中:

为理想状态下绿色植物对光能利用程度的最大值,然而,不同植物类型最大光能利用率有明显的差异。目前,国内外研究中对最大光能利用率取值的成果颇多,大多数研究采用CASA模型研究植被NPP时对不同的植被类型最大光能利用率取值为0.389 gC/MJ,但已有研究证明该数值并不适合用于我国所有的地区。目前,在对广东地区植被NPP和光能利用率研究中,我国学者姜春等 [26] 采用朱文泉等 [30] 和Pei等 [31] 估算的

平均值对广东省植被NPP进行估算。由于广东地区植被生长期长,常年阳光照射,用二者的平均值计算的植被NPP值偏小,因此本文选择了朱文泉等 [30] 测定的中国典型植被

模拟结果,不同植被最大光能利用率取值见表2。

Table 2. Light energy utilization parameters of different vegetation types

表2. 不同植被类型光能利用率参数

3.3. 地理探测器

地理现象的基本特点之一是空间分异。地理探测器是探测和利用空间分异性以揭示其背后驱动力的一组统计学方法 [23] 。它能探测各因子对模型的贡献率,能从庞大的空间数据库中提取有用的空间关联规则。因此,被广泛地应用于分析地理要素格局演变和地域分异等方面,但对植被NPP空间分异演变分析的应用较少。植被NPP空间分异的驱动机制错综复杂,其不仅与植被自身的生理活动有关,更是受外部的自然环境和人为活动的影响,本文通过分析广东地区的区域特征并结合前人的研究,从自然环境和人为活动两个方面对植被NPP空间分异背后的驱动机制进行探讨。驱动因子包括NDVI、年均降水、年均气温、年均太阳辐射、土地利用,各个因子通过R语言进行最优离散化处理作为因子研究的自变量(X)。

4. 结果分析

4.1. CASA模型估算结果验证

受多种因素的影响会使模型的模拟值与实测值之间有一定的误差,因此对模型估算结果的精度检验尤为重要。由于广东地区植被NPP的实测数据较难获取,本文采取与已有的研究成果或其他模型结果进行对比检验。由于本文研究年份已有研究数据缺失,因此选用MODIS数据产品MODIS17A NPP数据与CASA估算数据进行对比验证。MOD17A3 NPP数据时间分辨率为年,空间分辨率为1 km,为统一分辨率重采样为250 m,由于已经经过前人的有效性验证,因此可以作为验证广东地区CASA模型估算值的精度与可信度。根据表3对比可知,CASA模型估算11年多年平均NPP为932.42 gC∙m−2∙a−1,MOD17A3 多年平均NPP为934.91 gC∙m−2∙a−1,二者相差甚微。在2014年前及2020年,MOD17A3 NPP值高于CASA模型估算值;2015~2019年间CASA模型估算值则大于MOD17A3 NPP值。不同模型间的模拟出现差异是难免的,这不仅与模型的算法有很大关系,还与输入数据质量的差异有关。

Table 3. Comparison of CASA NPP and MOD17A3 NPP

表3. CASA NPP与MOD17A3 NPP对比

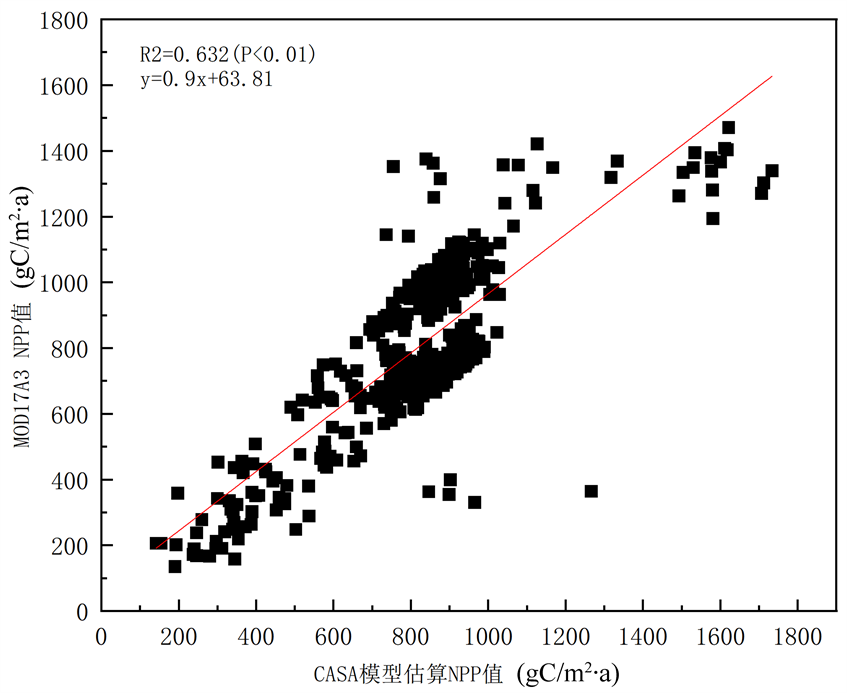

为进一步验证CASA模型估算精度,将2010~2020年间的两组数据随机采样,共采样503个点进行相关分析(图1)。验证发现,CASA模型估算值与MOD17A3数据值线性关系良好,通过显著性检验(P < 0.001),R2 = 0.631,表明两组数据显著相关。因此,用CASA模型对广东地区植被NPP估算具有较高的可信度,可以用模拟结果进行相关的研究分析。

4.2. 广东地区“三生空间”时空格局

整体来看,2010~2020年广东地区“三生空间”空间变化不大,数量有所变化。如图2所示,生产空间和生活空间呈小范围集中分布,生态空间呈大范围集中分布。生态用地占比最多,约69%,主要分布在粤北部及粤东西两部,这些地区主要为广东地区的生态保护区,地势较为复杂,降水充沛且植被覆盖度较高。生活空间占比最低,不超过6%,主要分布在粤港澳大湾区及各城市的城区,是广东地区的人口集中区域,承担着各项人类活动。生产用地占比约25%,主要分布在粤港澳大湾区、粤东西城市的郊区及粤北地区的平坦地区,多为平原地区,适宜发展大面积的生产活动。

生产空间和生活空间用地面积呈先增后减趋势,生态空间为先减后增趋势。总的来看(表4),在2010~2020年间,广东地区生产空间和生活空间面积减少,生态空间面积增加。其中,生产空间面积从44997.20 km2减少至44950.00 km2,占比减少0.02%;生活用地从9845.94 km2减少至9792.82 km2,占比减少0.03%;生态用地从124841.97 km2增加至124942.30 km2,占比增加0.36%。

Figure 1. Comparison of CASA NPP and MOD17A3 NPP

图1. CASA模型估算值与MOD17A3 NPP比较

Table 4. Land area of “Production-Living-Ecological Space” in Guangdong

表4. 广东地区“三生空间”用地面积

Figure 2. Spatial distribution of “Production-Living-Ecological Space” in Guangdong

图2. 广东地区“三生空间”空间分布

4.3. “三生空间”分区下广东地区植被NPP时空变化分析

4.3.1. 广东地区植被NPP时间演变

2010~2020年,广东省植被NPP年际变化特征较为明显,整体呈波动增加的趋势。从图3可以看出,植被年均NPP在824.7 gC∙m−2∙a−1~1018.71 gC∙m−2∙a−1浮动,平均值为932.42 C∙m−2∙a−1。植被NPP的极大值、极小值分别出现在2010年和2016年。在2010~2016年间,植被NPP值以增加趋势为主,在2014年出现下降后又上升,而在2016~2020年间,植被NPP呈下降趋势;而在2016年以后,则以减少趋势为主。但总体来说,较2010年广东地区植被NPP值为增加,表明在2010~2020年间,广东地区生态环境有所改善,植被覆盖度增加,从而植被固碳能力也有所增强。

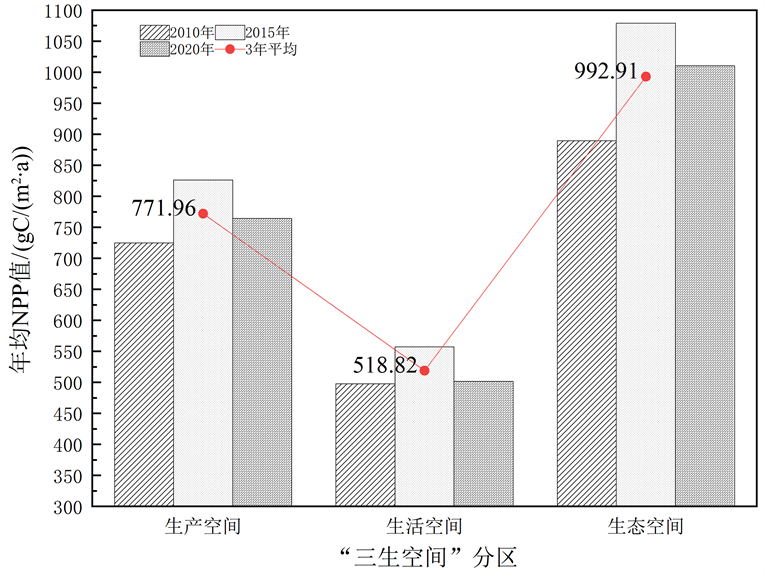

从“三生空间”视角分区看,在2010年、2015年、2020年间生态空间植被NPP值最高,三年平均值为992.91 gC∙m−2∙a−1;其次为生产空间,为771.96 gC∙m−2∙a−1;生活空间植被NPP值最低,平均为518.82 gC∙m−2∙a−1。“三生空间”植被NPP均呈先增后减趋势,但总体植被NPP均有所增加,且生态空间有明显的增加,生活空间增加较不明显。说明生态空间的植被得到较好的保护,生活空间还需加大植被栽培力度,以提高区域植被固碳量。

Figure 3. Interannual change of vegetal NPP in Guangdong from 2010 to 2020

图3. 2010~2020年广东地区植被NPP年均变化

4.3.2. 广东地区植被NPP空间变化

由广东地区2010~2020年植被NPP空间分布图(图4)可知,2010~2020年广东省植被NPP空间分布不均,形成一系列的高值区和低值区,区域差异显著,将植被NPP值分为四个等级0~500 (低值区)、500~1000 (中值区)、1000~1500 (高值区)、>1500 (超高值区),可以看出,广东地区植被NPP值主要为中值区范围,遍布广东地区各区域。低值区主要分布在粤港澳地区和各城市城区,变化不明显。高值区主要分布在粤北地区,在2015年植被NPP值增加明显,粤北地区植被NPP值从高值区转变为超高值区,在2020年又下降至高值区。

Figure 4. Spatial changes of vegetal NPP in Guangdong

图4. 广东地区植被NPP空间变化

分“三生空间”(图5)看广东地区植被NPP变化,生产空间植被NPP以低值区,中值区为主,在粤港澳地区主要为低值区范围,粤西地区植被NPP值有所增加。生产空间植被NPP值较高,以中值区和高值区为主,其中粤港澳地区为生态空间低值区,环绕粤港澳地区为高值区,且在2015年高值区范围增加,在2020年下降,粤西地区植被NPP值增加明显。在生活空间,植被NPP值以低值区范围为主,仅存在少量的高值区和超高值区分布在广州、深圳、香港、澳门等地。

4.4. 植被NPP变化驱动力分析

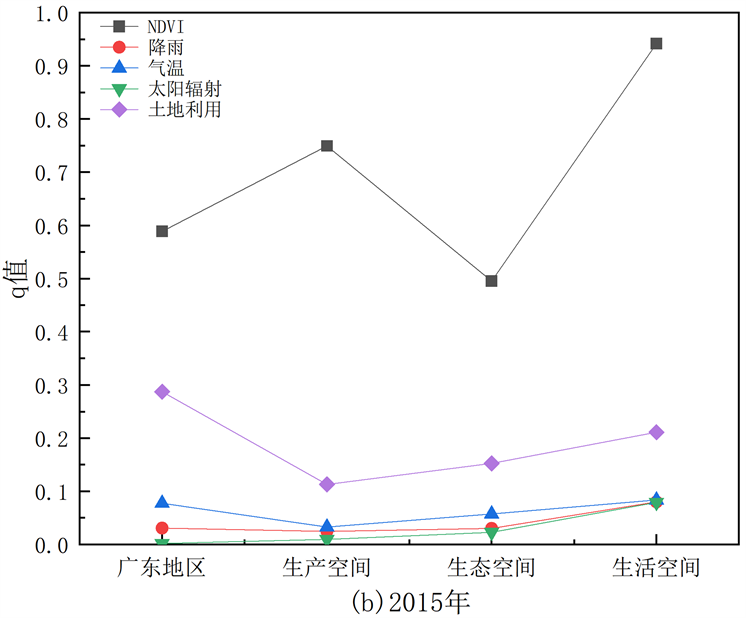

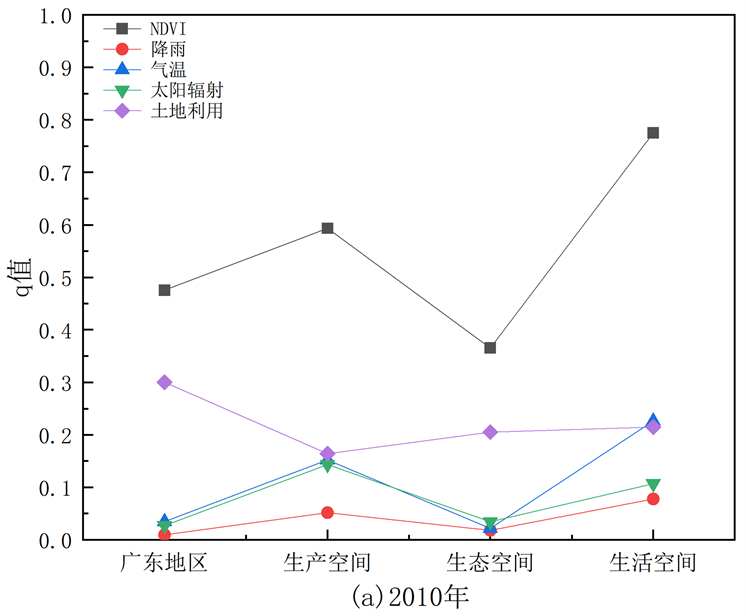

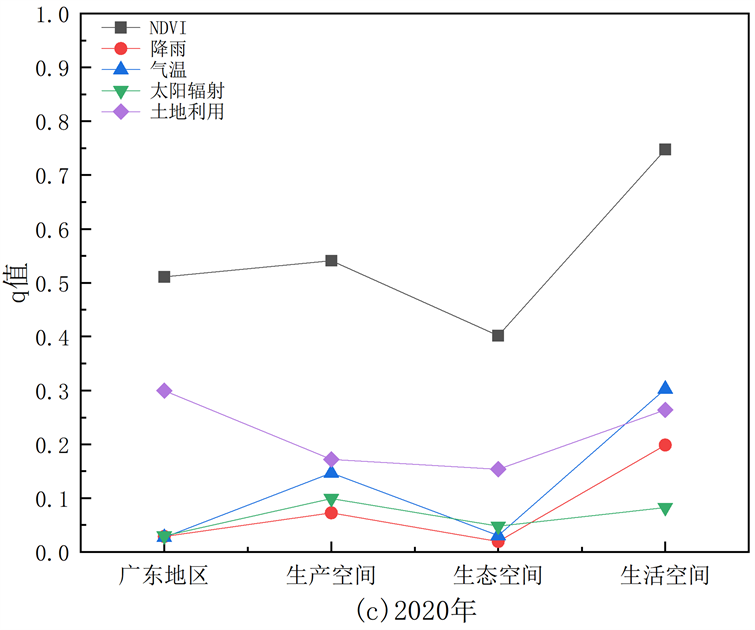

为探索植被NPP空间分异驱动机制,选取NDVI、降水、气温、太阳辐射、土地利用五个因子进行分析。结果发现(图6),NDVI为广东地区植被NPP空间分异主导因子,其次为土地利用因子,降水、气温和太阳辐射因子贡献率较低。从“三生空间”视角分区看,生活空间各因子贡献率较其他空间均有所上升,且NDVI因子贡献率有显著提升,说明在生活空间自然因子对植被NPP的空间分异有明显影响作用。生产空间各影响因子贡献率也均有所提升,但较生活空间提升不明显,说明在生产空间,自然要素同样对植被NPP影响很大。在生态空间,各因子q值变小,贡献率下降,说明在生态空间,由于广东地区降水充沛、太阳光照射充足,自然因子对植被NPP空间分异的贡献率相比于其他两个区域较不明显。从单个因子分析,NDVI作为贡献率最高的因子,在生活空间和生产空间其贡献率较广东地区大幅提升,在生态空间则下降,说明在生态空间这样植被覆盖率高的地区,NDVI因子对植被NPP的空间分异影响较生活和生产空间较小,因此在生产和生产空间应该增大植树造林的力度。其次是土地利用因子,作为表征人类活动的因子,其对植被NPP的空间分异贡献率也较高,且在生活空间,由于人类活动强度大,其对植被NPP的空间分异贡献率比对生产和生态空间更大,因此在生活空间应该严格控制人类活动对土地

Figure 6. Comparison of vegetal NPP driving factors of “Production-Living-Ecological Space” from 2010 to 2020

图6. 2010~2020年“三生空间”植被NPP驱动因子比较

利用方式的改变。降水、气温、太阳辐射对广东地区“三生空间”植被NPP空间分异的贡献率相当,在生活空间三个因子q值大小最为明显,这是因为生活空间主要分布在粤港澳地区和城市的城区,受人类活动影响容易形成小气候区,气温和降水受人类活动影响大,因此差异更明显。

5. 讨论和结论

5.1. 讨论

本文以广东地区为例,通过CASA模型进行2010~2020年植被NPP估算,利用地理探测器进行驱动机制分析,从“三生空间”视角,通过2010、2015、2020年3期土地利用数据进行“三生空间”分类,分析广东地区植被NPP驱动机制。研究结果与前人研究结果较一致 [19] [20] [21] ,结果具有一定的参考价值。在城市化过程中,城市人口的扩张,人类活动强度的增大,对植被NPP的影响类型也多种多样,因此针对不同区域的植被应有不同建设和管理,针对生态空间,应秉持尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念,政府应积极落实生态保护和修复政策及措施,维持生态系统的安全与稳定,充分发挥森林的固碳释氧作用,严格控制开发强度,合理开发其经济效益。生产空间在发展经济效益的同时,还需保障一定的生态效益,减少对自然生态环境的干扰和损害。生活空间在满足人类活动需求下,应加大植树造林力度,发挥城市森林公园和绿化带植被净化空气、调节小气候的生态功能。

但研究仍然存在一些不足。由于研究区面积较大,植被类型多样,且由于乱砍滥伐现象严重,城市化率高,广东地区人工林面积占比大,其中天然林面积257.8万公顷,人工林面积615.51万公顷,而人工林由于种类单一、结构简单、自我调节能力差、功能不够完善,生态服务功能远小于天然林,因此针对植被NPP估算应该进一步细化,在植被分类上区分人工林与天然林。且植被NPP估算和“三生空间”分类均受土地利用类型影响,应进一步细化探索人类活动造成土地利用方式的改变对植被NPP空间分异的影响,增强植被NPP驱动机制研究的可靠性。

5.2. 结论

1) 广东地区生产和生活空间面积减少,生态空间面积增多。其中,生活空间主要分布在粤港澳大湾区和各市城市区,生产空间主要分布在粤港澳地区生活区的周边及各市的城郊区,且呈小范围集中分布。生活空间主要分布在除粤港澳地区的其他区域,以粤北和粤东地区为主要分布区,呈大范围集中分布。

2) 2010~2020年间广东地区植被NPP年际变化明显,呈波动增加趋势,多年平均值为932.42 C∙m−2∙a−1,以中值区分布最广。生态空间植被NPP值最高,为992.91 gC∙m−2∙a−1;其次为生产空间,为771.96 gC∙m−2∙a−1;生活空间植被NPP值最低,平均为518.82 gC∙m−2∙a−1。

3) 2010~2020年间广东地区植被NPP受多因子影响,其中NDVI对植被NPP空间分异的影响最大,其次为土地利用。生活空间NDVI和土地利用对植被NPP的影响大于生产和生态空间。降水、气温和太阳辐射对生产和生态空间植被NPP的影响相当,在生活空间的影响差异较明显。

参考文献