1. 引言

人际交往是个人社会化的重要途径,良好的人际交往促进个人心理健康和健全人格的形成。众多研究表明,社交恐惧已经成为继抑郁和酗酒之后的第三大精神健康问题。社交恐惧症(SAD)是指个人在他人面前或在社交场所中存在持续而又显著的恐惧和担忧,从而产生不同程度的焦虑反应的一种精神疾病 [1] 。社交恐惧也称社交焦虑,大学阶段是社交焦虑的高发期 [2] ,存在社交恐惧症的大学生对自己在社交场所中产生的恐惧感是无法控制的,应对陌生场合的应有紧张程度通常也超出了正常人的合理范围,他们会担忧自己表现不好,又在意他人可能会对自己进行负面评价,由此常常会陷入焦虑、痛苦和自卑之中,种种心理负担促使他们在心理上抗拒、躲避社交,行为上直接回避甚至不再进入社交场合,这明显不利于他们的身心力综合发展。在理解大学生社交恐惧的影响因素的基础上,探索社会工作对大学生社交恐惧的介入策略是十分必要的。社会工作是以专业理念、科学的专业方法为支撑的助人活动,将存在社交恐惧的大学生作为服务对象,以个案工作和小组工作的方式进行介入不失为一种好方法,以此提高大学生的社交技能、减轻社交压力、恢复社会功能等。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

主要是互联网内随机抽取的大学生群体,通过问卷星对研究对象进行调查,在微信、QQ、微博等场域共发放220份问卷,有效回收206份,回收率约为93.64%。从回收的有效问卷中筛选出有社交恐惧倾向的大学生作为真正的研究对象,根据其社交恐惧问题的相关要素反应提出社会工作视角下的对策及建议。

2.2. 测量

采用问卷调查与量表测量相结合的方式进行数据收集,过程为网络自填。社交恐惧症评测采用的是1991年Davidson编制的简要社交恐惧量表 [3] ,该量表编制时间较早却具有参考意义,特点在于简明且有大量研究支撑,很多国内学者在此基础上进行翻译与修订。量表有10个条目题,并非常用的五级量表,它只有四个等级选项,总分为40分(10*4),得分1~9分为没有患社交恐惧症,10~24分为轻度社交恐惧症,25~35分为中度社交恐惧症,36~40分为严重社交恐惧症。量表测出的结果是问卷填写的基础,得分10分~40分将继续填写剩余社交恐惧问卷,调查的内容包括家庭背景、学校表现、自身认知等方面的基本情况,从中分析社交恐惧产生的因素关联性。

2.3. 资料整理与分析

第一步核查资料的完整性与真实性,筛查漏填或乱填等无效问卷,确保数据的准确有效性。第二步应用SPSS系统进行数据分析:社交恐惧症的自测得分情况及程度分类采用构成比描述和正态性检验,在研究对象的一般特征的分析上又重新进行编码,逐一对不同变量的社交恐惧症程度进行解析,并且对社交恐惧症自测分数进行均值计算,用于其与性别的独立样本T检验,分析是否存在显著差异。在社交恐惧症行为表现方面的统计分析中主要应用绝对数和构成比描述。

3. 结果

3.1. 社交恐惧症状况

3.1.1. 分布程度

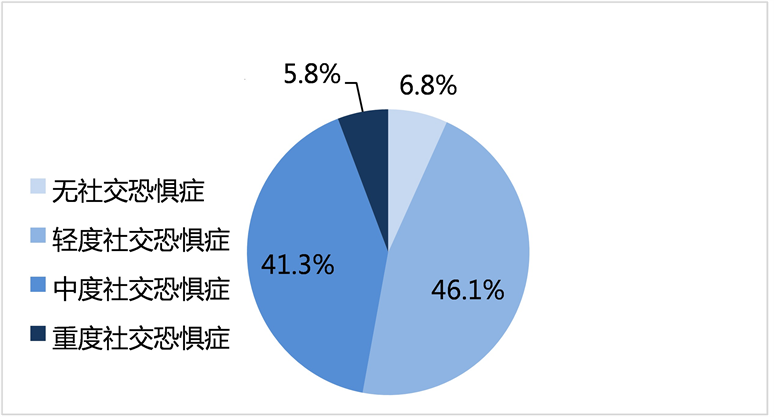

本次问卷调研共调查220人,回收有效问卷206份,占整个调查问卷的93.64%。表1为206例大学生社交恐惧症自测得分情况,根据社交恐惧症评分标准(1~9分不患有社交恐惧症,10~24分患有轻度社交恐惧症,25~35分患有中度社交恐惧症,36~40分患有重度社交恐惧症),得出图1整体社交恐惧症患病状况,调查结果显示6.8%的大学生不患有社交恐惧症,46.1%的大学生患有轻度社交恐惧症,41.3%的大学生患有中度社交恐惧症,5.8%的大学生患有重度社交恐惧症。正态性检验得出社交恐惧症自测得分为非正态分布(P < 0.05)。206份调查问卷中有14名大学生未患有社交恐惧症,后面的分析将在192例患有社交恐惧症的数据上进行,即192为整体基数。

Figure 1. Prevalence rate of social phobia at different levels

图1. 不同程度社交恐惧症患病率

下表2为不同程度社交恐惧症大学生的一般特征构成情况,结果显示:尽管男生占比比女生占比要少(45.8% < 54.2%),从社交恐惧症程度来看,男生患有轻度社交恐惧症的比例比女生高(51.1% > 48.1%),中度社交恐惧症比例相差无几,而重度社交恐惧症比例女生明显高于男生(7.7% > 4.5%)。从年级变量来看,仅针对重度社交恐惧症占比来看,五个年级呈“U”型分布,大一占28.6%,高于四分之一,大五占8.3%。

表3与表4是经过独立样本T检验后的数据结果,发现男女生在社交恐惧症评估得分,也就是在社交恐惧症程度分布上没有显著差异(T = −0.895, DF = 190, P = 0.372)。

Table 3. Analysis of gender differences data

表3. 性别差异数据分析

3.1.2. 表现特征

根据社交恐惧症行为表现结果显示:交流途径中网络交流占比最大,约82.8%,加上电话交流总结为不面谈交流,共占87.5%。在社交属性中被动性社交占72.4%,平时喜欢呆在寝室的人数占50.0%。面对挫折烦恼时患有社交恐惧症的大学生的处理方式相对均衡,但仍有24.0%的人会选择一个人独自消化掉。在“在人群中会经常感到尴尬吗”这一问题中存在尴尬情绪的占62.0%,在最恐怖的社交场景中,当众演讲或表演占比最高,占51.6%,工作面试占比排第二,占30.2%,相比于与陌生人或异性交流、参加朋友聚会、接打电话,占比最高的两项场景比较正式和严肃,人们的怯场心理会比较高。

3.2. 多因素分析

在设计问卷时,融入了一定的社交恐惧因素假设,家庭因素涉及父母的性格与教养方式,学校因素涉及与同学、朋辈群体、老师的关系,主观因素涉及早期经历与自我认知。为了验证社交恐惧症的影响因素,在进行二元Logistic回归分析时,以中重度社交恐惧症学生数据为因变量,将轻度社交恐惧症作为参考。表5的分析结果显示父母的教养方式、个人早期经历、与老师关系及自我认知与中重度社交恐惧症明显相关(P < 0.05)。针对教养方式重新进行编码赋值,结果表明受权威型教养方式的社交恐惧症大学生有49例,其中中重度社交恐惧症占75.5%,可见权威型教养方式对社交恐惧存在一定的影响。在“是否从小就不爱与人交往”一问中,统计结果显示大多为“否”,总结后设的填空题答案可知早期的特殊经历存在导致社交恐惧的可能性,如“转学后陌生环境的影响”“初中遭遇校园暴力”“青春期长痘产生自卑心理”“因为情商低被骂”“因为说话声音小被嘲笑”等等。

Table 5. Estimation and test results of binary logistic regression parameters for social phobia

表5. 社交恐惧症二元Logistic回归参数估计及检验结果

往往具有社交恐惧问题的人在认知上存在一定的误区,如表6所示,30.7%的大学生认为社会应酬是不必要的。尽管有69.8%的人认为社交恐惧对生活有影响,但依然有34.4%的人认为社交恐惧问题会慢慢变好,6.3%处于迷茫状态,此类人群展现出消极态度。另外59.4%的人对社交恐惧问题具备较强的改变动力。总之,存在社交恐惧症的大学生在认知层面无非归为两种,一类回避与否定社交,展现出无所谓的不正确态度,另一类认同社交的必要性,且存在改变社交恐惧的决心,但却无法掌握恰当的改善方式。解决社交恐惧问题需要从改善认知基础上出发,致力于生态系统环境的交互影响,帮助研究对象本身提高抗逆力与社交技能。

4. 讨论与建议

问卷调查结果显示,206例调查对象中约有93.2%的大学生存在社交恐惧问题,极高的占比数据反映了当下大学生群体社交恐惧问题已经成为其成长路上,尤其是未来必经的职业道路上的重要障碍。本研究致力于从社会工作角度出发,借助系统理论探讨大学生社交恐惧问题的产生与周边环境、人群的相关影响。调查数据已经明确表明,家庭环境、学校环境是导致社交恐惧的重要潜在影响因素,其中统计的早期经历的创伤事件大多发生在学校。在交流途径的统计中,有82.8%的大学生喜欢通过网络交流,互

Table 6. Statistical table of self cognition

表6. 自我认知统计表

联网的便捷、新媒体的匿名性与虚拟性使他们过度依赖网络,线上线下的交流占比出现了偏差,改变了他们的生活方式,导致他们越来越来惧怕现实生活中的社交,进而通过网络刻意地逃避现实,周而复始只会使社交恐惧问题愈发严重。除了外部环境因素,自身因素的影响力也是不可忽视的,如表7所示,91.7%的大学生认为自身因素是导致社交恐惧问题的原因。调查结果表明,急需解决的自我认知偏差包括对社交恐惧问题的严重性认识不清、大部分患者自我效能感低等。

Table 7. Social fear problems caused by self factors

表7. 自身因素导致社交恐惧问题

4.1. 改善家庭教育

从调查统计中可以看出权威型教养方式对社交恐惧的大学生影响较大,权威型的父母普遍较为严厉,在生活中也会过多的干涉儿女的社交活动与社交对象。不良的教养方式对大学生社交产生不良后果有三:一是生硬的家庭相处模式导致孩子缺少情感的温暖与支持,投射到外部大系统中社交技能的欠缺会使他们再次处于被冷落、被孤立的体验中。二是权威型父母对儿女的严厉管教、高要求、高期望已经对孩子产生了潜移默化的影响,会使儿女在社交中过分苛求自己的行为表现,过于渴求他人与外界的赞美与认可,对于负面评价的接受程度明显过低。三是部分大学生从小到大处于父母的高度掌控之下,过分干涉与过分保护会使他们在脱离父母的社交活动中缺少独立、缺乏自信,参与社交的积极性不高。在马玉红等人(2010)对社交恐惧症患者父母养育方式、人格特征及心理防御机制的研究中就指出在父母长期的不良教养方式下,他们的孩子极易形成自卑、独立性差、胆小怕事、敏感多疑、忧虑紧张、情绪不稳等个性特征,在面对复杂的人际交往时更多的使用回避类防御机制。

尽管近十多年不当的教育方式已经给各方面人格特征已形成的大学生造成了不小的影响,但并非没有改善的可能。在社会工作角度来看,首先从家庭系统进行干预,纠正父母不良的教养方式,引导家庭成员之间多进行积极沟通,促进彼此之间的理解与支持,塑造开明舒适的家庭氛围,有利于进一步帮助存在社交恐惧的大学生提供心理治疗。心理治疗着重于改变大学生不成熟的心理防御机制,培养他们的社交信心与社交技巧。社会工作者可以以开展家庭课堂的形式,借鉴具体案例为服务对象及其家庭成员解析正确的人际沟通方法与技巧。引导父母与孩子能进行平等的沟通交流是成功的第一步,第二步是为服务对象设置社交场景,采用角色扮演的方式练习社交技巧,再转移至真正的日常生活中进行脱敏训练。

4.2. 联结老师与朋辈群体

调查结果显示,存在社交恐惧的大学生一个明显的特征就是与老师交谈会感到难为情,除非必要他们不会与老师有过多的交流。同时对他们来说最恐惧的社交场景排在前二的是当众演讲与工作面试。恰恰相反的是他们与周边的同学朋友的关系并非生疏,属于良性关系。可见社交恐惧是具有针对性的,在自己熟悉并舒适的领域比在陌生、权威性高的领域社交恐惧程度明显要低。熟人介入是社会工作的一个介入方式,同理由熟悉的人带领社恐患者走进社交场域逐一脱敏不失为一种方法。两大实践路径可以采用:一是柔和式带领,借助的是朋辈群体的力量,以其为桥梁纽带去认识新朋友,一定程度上也可以去模仿借鉴学习他人的社交技能,二是强烈式带领,这里强调老师的责任,在日常学习生活中老师需要关注特殊学生群体的成长状况,与具有严重社交恐惧的学生一对一面谈,接纳尊重他们的行为举止及心理活动,慢慢建立良好舒适的师生关系,缓解他们在权威人士面前的恐慌感。在老师的带领下适当出入比较严肃正式的场所,达到系统脱敏的效果。

4.3. 个案辅导与团体心理辅导相结合

数据统计发现存在社交恐惧的大学生并非少数,学校社会工作服务中心应当建立克服社交恐惧的成长小组。小组的总目标是帮助学生摆脱社交恐惧心理,提高他们的社交技能,培养学生在校期间乃至求职路上的交际能力和竞争力。小组的具体目标:1) 在团体辅导过程中,采用理性情绪疗法引导存在认知偏差的学生改变非理性认知,正确看待人际交往的重要性。2) 运用优势视角,采用对比调整法,正确看待自身的优势,上下对比客观的建立对自己的评价,树立社交自信。3) 在小组互动中,认识到社交的乐趣,激发社交兴趣,在互帮互助中学习社交技能,培养学生积极主动的社交能力。4) 减少对互联网的依赖心理,小组成员之间监督打卡,提高线下面谈交流的频次。5) 在相互鼓励中,提高自我效能感与自我成就感。

在社交恐惧程度的年级分布中,五个年级中新生与毕业生的重度社交恐惧占比最高,尤其是大一新生的占比高达28.6%。大一新生步入大学生活,面临陌生学习环境、未知的学习生涯、不熟悉的老师同学,难免会产生社交恐惧心理。相反,即将毕业的大学生面临的是离开熟悉的校园、步入社会接受职场竞争的压力。对于这两类群体,可以建立次小组,有针对性的开展小组活动。为大一新生建立的小组发挥团体心理辅导的功能,为他们提供温暖、开放的集体氛围,在良好的团体互动中自然的自我披露和情绪宣泄,相似的经历、困扰与焦虑使小组成员之间产生认同感,容易打破社交屏障,增进人际信任。为毕业生建立学习小组,除了锻炼社交技能,最重要的是培养他们的抗逆力。另外,社会工作服务中心可以与就业指导中心进行合作,为毕业生提供就业信息和资源,减轻就业压力。

罗泽如等学者提过团体辅导也存在一定的缺陷,相比于一对一的个案心理辅导,自我披露深层次的心理创伤仍有一定的顾虑。更何况在调查中发现每个人的早期经历都各不相同,单纯的开展小组工作很难达到应有的效果,因此需要与个案辅导相配合。社会工作者可以采取叙事治疗的方法引导服务对象重新回忆,透过“故事叙述”“问题外化”的技巧,剥离消极的自我认同,重新编排并诠释曾经的故事,将其转化为社会交往的动力。

5. 总结

综上所述,对大学生社交恐惧的预防治疗是一项综合性的任务,需要家庭、学校、朋辈群体等多个干预系统相配合,小组与个案两大介入策略相结合,合力聚焦社交技能的提升。