1. 问题的提出

党的十九大报告作出了实施乡村振兴战略的重要决策,要求充分激发乡村各类生产要素内力,同步实现“产业兴旺、生活富裕、乡风文明、生态宜居、治理有效”五大总要求。乡村作为旧的生活方式和文化的储存库,响应了后现代人短暂抽离城市生活的需求,旺盛市场需求使得乡村旅游应运而生。乡村旅游是基于乡村场景拓展农业功能、挖掘乡村价值、创新业态类型的新产业,也是融合“三产”、综合“三生”、融通工农城乡的综合性产业 [1] 。国家乡村旅游监测中心数据显示,设在全国25个省的101个扶贫监测(建档立卡贫困村)通过乡村旅游脱贫人数为4796人,占脱贫人数的30.4%,也使得监测点贫困人口人均增收1123元 [2] ,因其在脱贫攻坚时期发挥的强大综合减贫作用使得它也成为乡村振兴的有力抓手。在此背景下,乡村旅游促进乡村振兴议题成为研究热点。

目前学者们对乡村旅游如何驱动乡村振兴进行了部分的探讨,但因关注点过于聚焦而造成整体解释的乏力,且尚未有学者从整体视角出发探讨乡村旅游驱动乡村振兴运行机制。因此本研究基于Integrated Rural Tourism (一体化乡村旅游)理论(以下简称IRT理论),以重庆市綦江区中华村为例,利用实地调研资料,分析乡村旅游驱动乡村振兴的具体运行机制。理论上拓展了乡村旅游驱动乡村振兴的理论视角,也为乡村旅游的可持续发展及乡村振兴提供了新的洞见,同时对指导地方发展乡村旅游以实现乡村振兴有重要的实践意义。

2. 文献综述

国内学者对乡村旅游与乡村振兴的研究主要从乡村旅游对乡村振兴的作用、乡村振兴背景下乡村旅游发展路径以及乡村旅游作用乡村振兴的机制与路径展开。一是说明乡村旅游是能够同时带动乡村政治、文化、经济、社会和生态全面振兴的有效途径 [3] ,分析乡村旅游对乡村振兴的多重助推作用 [4] ,具体表现为优化乡村产业结构、传承发展乡土文化、改善乡村生态环境、优化乡村治理体系、壮大乡村集体经济等 [5] 。二是乡村振兴背景下乡村旅游的发展路径研究 [6] ,提出贯彻落实乡村振兴战略总要求,乡村旅游应注重旅游市场的“可进入性”、旅游开发的“可差异性”、当地社会的“可受益性”、生态保护的“可持续性” [7] 。三是乡村旅游作用乡村振兴的机制与路径研究,学者们从“三农”、生产要素、效应导向、目标导向 [8] 、“嵌入–脱嵌” [9] 等视角研究了乡村旅游驱动乡村振兴的机制,从乡村旅游中对乡村振兴具有重要影响的要素展开了作用路径研究,探究乡村旅游利用“利益相关者”共生 [10] 、“内生性”发展路径 [5] 、发挥“产业融合”的重要作用 [4] [11] 、对旅游社区中的村民“增权” [12] 、加强“生态保护” [13] 等方式驱动乡村振兴。

从现有研究来看,学者们聚焦研究了乡村旅游中单一要素所发挥的乡村振兴作用,但缺乏整体视角,忽略了要素之间的联动性。基于此,本文从一体化视角出发,基于IRT理论,综合考察乡村旅游作用于乡村振兴的影响要素。事实上早在十九世纪,欧洲就开始关注旅游业对于落后乡村的助力作用,推进了SPRITE (支持和促进欧洲落后农村地区的综合旅游)项目,学者Saxena等在该项目基础上总结所有能够影响旅游资源整合的要素,提出了“一体化乡村旅游”(IRT)的概念 [14] ,Cawley进一步确定概念维度并构建了IRT模型 [15] ,后续学者将该模型应用于衡量欧洲落后偏远地区乡村旅游一体化的程度,推动了欧洲落后乡村的振兴。因其良好的评估有效性,国内学者也关注到了这一理论模型,在IRT理论框架基础上,高静,吴必虎对袁家村成功经验进行模型化的梳理 [16] ,李燕琴对乡村振兴战略阶段进行提前布置及理想化分 [17] ,张晓慧,贾增慧对案例地乡村旅游一体化程度进行测量并确定其发展战略 [18] [19] ,包乌兰托亚等对乡村旅游如何协同发展进行探讨 [20] ,高清明等对社区旅游资源整合功能的实现进行论证 [21] ,IRT理论在落后乡村发展上的广泛应用证明其与乡村振兴有着紧密的联系。

3. 理论基础与研究框架

3.1. IRT理论

IRT是一个用于整合乡村旅游发展中的分散资源、参与者及关系,以实现各要素价值增值,推动农村系统可持续发展的综合概念框架。它与可持续发展理念紧密相关但亦有区别,除了强调对社会和自然资源的保护外,更强调网络发挥的整合作用。IRT的基本目标是促进旅游业的环境、经济和社会文化可持续性,具体途径为:促进多维可持续性的精神、赋予当地人民权力、资源内生、与其他经济部门和活动的互补性、适当的发展规模、利益相关者之间的网络,以及在本地系统中的嵌入 [15] ,同时这些途径也是构成IRT框架的重要维度。各维度的具体内涵见表1。

Table 1. The connotation of each dimension of IRT theory

表1. IRT理论各维度内涵

其中网络为IRT的核心维度,旅游开发过程中的内生性、互补性、赋权及嵌入性特征都围绕网络打开,规模与可持续性也是重要组成部分。网络使行为者能够获取信息、搜索、获取和共享资源,参与互利的合作行动,发展集体愿景,传播思想并调动资源以吸引游客。反过来,这可以吸引内部投资者,增加当地的自豪感并消除负面看法 [14] 。嵌入性表现为基于特定地域背景来塑造独特社会文化特征和身份的关系网络,但过度嵌入的网络会使当地产品和服务与外部市场脱钩,扼杀地方旅游市场经济活力。因此,嵌入性网络强调旅游开发需在促进当地文化及身份特征塑造上,同时保持与外部市场联系。内生性的网络有助于当地资源的挖掘、保护甚至增值,但也不可忽视外部资源网络。赋权网络提高了旅游开发过程中本地人参与度,更是完善了有效信息系统的搭建。网络是互补性的而非排他性的,其本质上倾向于通过合作扩大辐射范围以便能更广泛的服务于农村系统。利益相关者的网络并不是静止的,而是随着网络节点的增减而不断变化的,因此维持适当规模可以避免该乡村在旅游资源质量和游客体验方面的恶化 [21] 。IRT在借鉴可持续性理念的同时,专注于建立相互支持关系和信息交流系统网络,它能够将复杂的经济、社会、文化、自然资源和人类关系联系起来,并与其一起密切协同发展。

3.2. 研究框架

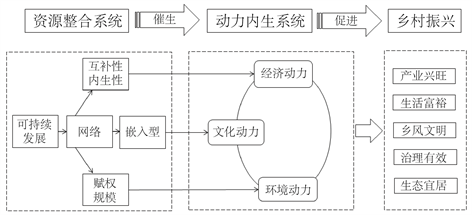

在许多方面,“IRT”与“乡村振兴”重叠。IRT将经济、社会文化、自然资源进行强力的链接,使其能够在农村系统中实现价值增值与服务提升,这基本上也是充分解决乡村振兴许多问题的关键,两者所致力于达到的目的几乎是不谋而合,因此,IRT为透视乡村旅游如何驱动乡村振兴提供了很好的视角,本文也在此基础上构建了乡村旅游驱动乡村振兴机制框架(见图1)。

Figure 1. Rural tourism-driven rural revitalization operation mechanism framework

图1. 乡村旅游驱动乡村振兴运行机制框架图

该框架以一体化乡村旅游作用乡村振兴过程为线索展开,认为乡村振兴得益于乡村旅游在开发过程中所发挥的资源整合功能以及由此激活的强大内生动力系统,其中资源整合系统是振兴的基础,内生动力系统是振兴的引擎,在两者的耦合协调下促进了乡村振兴的实现。

在实践过程中,IRT的七大维度并非随机发生作用 [21] ,而是存在明显的内部逻辑关系,现有文献表明,IRT应该通过内生和互补的社会交换网络在小规模上构建,该网络赋予当地社区权力,并嵌入这些社区 [14] 。其中“可持续性”是根本目标,“网络”是框架的核心,具体运作逻辑为:旅游开发中的内生性与互补性促进当地经济资源的挖掘,嵌入性使得目的地社会文化资源得以利用,“赋权”造就良好乡村治理社会环境,“规模”地开发对当地的生态资源实现保护,接着通过多利益主体参与、外围节点不断增长的网络完成对不同领域资源的整合,最终实现乡村旅游的可持续发展。

分散资源的整合能够带来群集效应和规模报酬,形成使该整合领域动态向前的动力,且要素的整合往往会催生出一个复杂系统。根据系统理论,系统的存在本质上是动态发展的过程,其外部表现多为建构出新的系统结构,系统中的子系统内部、各子系统之间交互效力将会产生一种驱动力,称之为系统动力 [22] 。据此IRT框架内部所带来的各维度资源整合也将激发各维度的动力,进而集成系统,在此系统中,经济、文化和(生态及社会)环境维度上的动力在发挥自身固有推动作用的同时,也集结其余两领域共同作用。三者间交织边缘模糊地带同时体现出多因素特征,在动态的交互磨合中最终形成稳定的合力,进而推动经济–文化–(生态及社会)环境的可持续发展。

4. 案例引入与分析

4.1. 案例背景

中华村位于重庆市綦江区东部,幅员面积5平方公里,辖8个村民小组,3684人,127名党员,处于綦万创新经济走廊的核心区域,历史文化底蕴厚重。在还未发展乡村旅游以前,该村与广大落后的传统村落一样,呈现出以代际分工为基础的半工半农发展模式,即青壮年外出务工,老年留守务农 [23] 。直到习近平总书记视察重庆时提及“英勇善战、屡建功绩的王良”故居所在地,该村红色旅游资源价值得以挖掘,中华村依托王良纪念馆打造党性教育基地,开始走上乡村旅游发展道路,以王良故居、王良纪念馆为轴心,向周边拓展延伸休闲观光农业,形成“感红色文化、享亲子采摘、品农家盛宴”的串点成线发展模式。经过几年的发展,它已成为一个乡村旅游成功带动乡村振兴的示范村,并先后荣获“全国文明村”“全国综合减灾示范村”“全国美丽乡村”等荣誉称号;2018年被綦江区委评为“乡村振兴示范村”,2019年被重庆市委评为“乡村振兴示范村”。

中华村通过乡村旅游实现乡村振兴的过程对所搭建的解释框架具有良好的印证作用,且中华村从早期困境到实现振兴的实践反映了广大农村发展的真实现状,因此此案例对于理解乡村旅游驱动乡村振兴的内在机制具有代表性。

4.2. 方法和数据收集

本文采取案例研究的方法进行研究,数据来源于作者依据课题开展的资料收集和实地调研。调研对象包括村支书、农家乐经营者、草莓园经营者、普通农户、导游解说员、游客等,通过对不同群体进行访谈深入了解该村的旅游发展情况、村庄变化以及未来的发展方向。

4.3. 案例分析

4.3.1. 资源“内生”与产业“互补”激发经济动力

乡村旅游网络中的内生性发展能够促使乡村旅游利润最大化,通过激活当地自然、经济和社会文化要素活力,能够开发出具有比较优势的旅游产品和服务以向游客提供独特乡村体验,形成强大的市场竞争优势。中华村充分利用习近平总书记视察重庆时提及的“英勇善战、屡建功绩的王良”故居所在地这一内生性“红色文化资源”,打造了王良故居、王良同志纪念馆等党性教育红色阵地,并通过拍摄制作《王良军长》电影,吸引全国12余万党员干部群众走进影院感悟王良同志“英勇善战、屡建功绩”的革命精神的方式,收获了营销宣传带来的外生性资源,知名度有利于当地资源更好的链接外部市场。

互补性主要体现在旅游业的介入能够优化当地的经济结构,以及对当地居民生活带来的整体效益,此处强调更多的是带来的经济效益。依托红色文化资源,中华村因地制宜强化资源内生动力,以发展集体经济为重点,以农业投资项目为主体的村庄内部产业,推动红色文化资源转变为绿色产业优势。一是,流转土地大力发展规模农业,中华村流转了80%可利用土地,立足自身资源禀赋,引进业主种植“凤冠橘”,后期村党总支立足村域资源,借助已颇具市场竞争力的“凤冠橘”品牌成立专业合作社,采用“村集体 + 股民”模式建成柑橘园120亩,将村域资源价值最大化发挥,形成具有市场实力的规模农业。二是农业产业转型升级,中华村把产业提效益与村民增收入有机结合,大力发展特色效益农业、休闲观光农业。在“凤冠”品牌全面打响后,中华村配套发展草莓、葡萄等产业,初步形成了2000亩凤冠橘、400亩草莓葡萄、800亩香桃、1500亩苗圃等以农业观光采摘为主的特色效益农业。中华村在充分挖掘红色资源的基础上,开发橙色资源,促进绿色产业的发展,实现了“三变”,即资源变资产、资金变股金、农民变股民的良好经济效益。

4.3.2. 乡村“规模”与“赋权”村民创造环境动力

环境包括社会环境与生态环境,在乡村旅游网络中规模与赋权特征与环境紧密相关。其中规模强调旅游发展初期需建立适合当地地理环境及社会结构的物理设施及社会网络,就地理环境适配而言是指旅游开发初期的可进入性、可观赏性、便利性的基础设施规划及优化,这必然带来乡村物质空间的重构及功能的多样化;就社会结构而言是指乡村旅游利益相关者网络的结成,赋权是提升本地居民在旅游开发中参与度的一种自下而上的权力分配方式,它促进了利益相关者网络的扩张,各利益主体聚集形成的动态上共同目标向前,静态上利益相互制衡的网络关系不仅作用于与乡村旅游相关的事项,同时也有利于乡村治理结构的优化。

中华村统筹整合多方资金项目,改善了生产生活设施,促进乡村空间的重构。一是基础设施提质增效,提高当地可进入性。持续推进人居环境整治,实施乡村“美化、靓化、绿化”三个工程。硬化公路25公里、人行便道32公里,整治山坪塘2口,沟渠整治、拓宽、硬化、油化环村旅游道路4公里。二是人居环境宜居变靓,提高旅游地可观赏性。实施新农村建设,建成永丰河自行车骑行步道和旅游环线2条,整村推进庭院美化绿化、房屋风貌改造、安全围栏装置,整治庭院15余个,栽种花草3万多株,60%的农户修建小花园。在迎宾大道设计打造红色文化主题灯箱、景观小品,在公路步道沿线添置花箱120套、路灯100盏、便民座椅40把,营造了浓厚红色氛围。三是旅游配套便捷完备,提升旅游的便利性。围绕红色旅游产业,在王良故居、王良纪念馆、中华广场等旅游场所完善游客服务中心、停车场、游憩设施、导游全景图、标识标牌等配套设施,公交车站、停车场、污水处理站、公厕等设施也全面投用。乡村环境是一个整体概念,旅游环境建设与村民的生活环境完善密不可分,因此旅游开发意味着当地乡村空间从作为农业生产主体逐渐向生产、消费和生态等多功能空间转变 [24] 。

中华村发展旅游前因为村里青壮年人力资源流失严重,较少的留守老人社会联系薄弱,造成无力的乡村治理。旅游发展后,基层力量的充分开发利用以及村民的主体参与构成了旅游实践多样性组织。一是基层治理组织,将“王良精神”与乡村治理深度结合,严格落实村级重大事项决策“四议两公开”,完善村民自治管理、民主监督和“一事一议”制度,推动法治、德治、自治深度融合。二是集体组织,于2019年注册成立了綦江区永城镇中华社区股份经济合作联合社和重庆永诚建筑劳务有限公司,将本地居民有组织的加入旅游发展中。三是兴趣组织,依托“吹打”全国非物质文化遗产成立了刘家班乐团。自此原本松散的社区,因为多行动主体及集团的加入变得紧密,并推动了乡村治理结构的完善。

4.3.3. 乡土文化修复与共同价值观培育唤醒文化动力

乡村旅游网络嵌入本地系统时强调的是在当地主人翁思维的形成,自豪感的培养及社区认同感的形成过程中,旅游业发挥作用的程度。嵌入在地方独特的社会文化特征和身份有助于塑造关系和网络,并通过提供共同价值观的剧目,在个人和地方之间建立心理情感纽带 [25] ,其中独特的社会文化特征在乡村体现为乡土文化,它是由村民的共同价值、生活场景、所熟知的符号等构成的具有强大动力的文化,也是吸引游客的关键变量,因此,当前大部分乡村旅游发展都首先着力在传统文化符号还原与恢复上。

中华村在旅游的介入,游客需求的靶向下,溯源本土文化,弘扬乡土文明。一是围绕中华村特色农业文化,开展“老黄牛”农民大学实践课堂,让游客与和村民一起学习体验“五禽戏”“画簸箕”“绣鞋垫”“打络子”等传统文化。二是乡土文化载体的建设落地,中华村修建了乡情陈列馆,挖掘了中华村乡情乡史,重点展示中华村深厚的历史文化遗产的独特魅力,重要历史事件的重大意义、重要人物的光辉事迹,展现在党领导下乡村振兴的新气象等,激发村民对美好家园的归属感、自豪感和幸福感。还与重庆师范大学美术学院共建了重庆市第一个乡村美术馆,深入开展“艺术美乡村”行动。三是重塑乡风文明,通过开展“和谐家庭”“美丽庭院”“文明卫生户”“孝心儿女”等评优表彰活动,弘扬中华传统美德。利用身边的典型带动群众,扎实推进社会主义核心价值观入村入户,凝聚乡风文明建设正能量。

4.3.4. 动力内生系统促进乡村振兴

乡村地域系统是由人文、经济等构成的主体系统和资源、环境等构成的本体系统复合而成 [26] ,各系统相互交织的边缘之间不断进行着物质、能量、信息的交换 [27] ,交换所产生的各系统耦合动能推动着乡村转型与发展。中华村形成的“感红色文化、享亲子采摘、品农家盛宴”的串点成线经济发展模式持续为修复本土文化系统供能,旅游业与休闲农业的介入使得中华村认识到文化内生动力的重要性,而文化系统的修复也为经济系统发展赋能,深度挖掘特色文化将会增强旅游吸引力,两大发展系统形成良性互动;旅游业的发展带来中华村基础设施的完善、人居环境的美化,旅游业的规划性开发也使得中华村生态环境得到保护。总而言之,经济系统促进了环境系统的完善,反过来,环境系统的完善也将反哺经济系统,“绿水青山就是金山银山”,乡村旅游发展的基础便是基础设施,道路硬化提升游客的可达性、生态环境的改善提升旅游的观赏性、锦鲤养殖培养竞争力,中华村实现了环境资源变产业资源。

文化动力为乡村振兴注入灵魂,环境动力为乡村振兴奠定基础,经济动力为乡村振兴发动引擎,三大系统凝聚为强大动力助力了乡风文明、治理有效、生态宜居、产业兴旺、生活富裕五大战略目标的达成,最终实现乡村振兴。

5. 结论

以重庆市綦江区中华村为案例对象,基于IRT理论,探究了影响乡村旅游作用于乡村振兴的全要素机制,即旅游开发中的内生性与互补性促进当地经济资源的挖掘,嵌入性使得目的地社会文化资源得以利用,“赋权”造就良好乡村治理社会环境,“规模”地开发对当地的生态资源实现保护,接着通过多利益主体参与、外围节点不断增长的网络完成对不同领域资源的整合,最终实现乡村旅游的可持续发展。IRT框架内部所带来的各维度资源整合也将激发各维度的动力,进而集成系统,在此系统中,经济、文化和(生态及社会)环境维度上的动力在发挥自身固有推动作用的同时,也集结其余两领域共同作用。三者间交织边缘模糊地带同时体现出多因素特征,在动态的交互磨合中最终形成稳定的合力,进而推动经济–文化–(生态及社会)环境的可持续发展。

因此本文认为乡村振兴得益于乡村旅游在开发过程中所发挥的资源整合功能以及由此激活的强大内生动力系统,其中资源整合系统是振兴的基础,内生动力系统是振兴的引擎,在两者的耦合协调下促进了乡村振兴的实现。