1. 引言

探究性教学是美国著名教育家施瓦布于1961年在《作为探究的科学教学》报告中正式提出的一种教学方法。其核心思想是在教师指导下,学生主动地从学习生活和社会生活中选取与教学目的和教学内容有关的问题和项目,用类似于科学研究的方式去获取知识、应用知识和解决问题 [1] 。探究式教学的本质仍是问题探究,目标是培养学生的创新能力。在大学施行探究式教学对于创新型人才的培养及实现把我国在2020年建设成为创新型国家的目标无疑具有紧迫的现实意义。然而,目前一部分教师在新理论的教育实践中,流于形式,与探究式教学貌似神离,这不但直接影响了教学效果,更重要的是影响了学生对探究式教学方式兴趣,造成了学生对探究式教学的“冷反应”。爱因斯坦曾说过:“兴趣是最好的老师”,杜威也指出,不应低估学生自主学习所释放的能量,教师应尽力使用有趣的学习材料,调动学生的学习兴趣。鉴于此,笔者将趣味性融合于探究性教学过程中,在教学中着重于学生兴趣的驱动,并在探究性教学理论上结合学生学习兴趣做了一些探索。

2. 兴趣驱动的探究性教学理论基础

2.1. 教育家杜威的教育性兴趣理论及其形成

杰出教育家杜威特别重视教育性兴趣的培养,认为兴趣理论的内在主旨是关于教育性兴趣的培养;而分析兴趣的内涵,找出利用兴趣的标准,及对教育性兴趣分类,只是兴趣理论研究的外在形式。杜威提出在教学中形成教育性兴趣,应注重以下三个要点。第一,动机与学习材料之间的统一。动机是由个体的内在需求引起的一种驱动力,它使个体的注意力专属于某一活动对象及其过程,动机表达了个体对活动对象及结果的关心与渴望,同时自愿采取行动。在杜威看来,教学过程中学生的动机与学习材料二者不能是孤立、分离的,而应是高度统一的。教师不应忽视或低估学生自主学习所释放的能量。教师应尽力使用有趣的学习材料,调动学生的学习兴趣。第二,思维发展状况与学习任务之间的协调。 只有在教学中把学习过程、学习结果与学生个人联为一体,才能促使生认真思考,探究反省;才能引起学生积极持久的兴趣,学习也会真正有效,理智在兴趣的满足中得到不断的增长。第三,直接兴趣与间接兴趣之间的转化。一般而言,直接兴趣是把注意力放在当前的对象上,间接兴趣的注意力则不全在当前的事物上。对于属于间接兴趣的教学内容,要通过学生自己的活动,逐渐认识到所从事活动的价值,进而引导学生把当前正从事的活动看作未来活动目的的一个中介步骤,并有效地过渡到下一活动之中 [2] 。

孔子亦有云:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。兴趣是最好的老师,是学习的动力,是教学质量得以提高的重要因素,没有兴趣,学习就成为机械性学习、应付性学习。所以在教学过程中培养学生的学习兴趣,特别是把间接兴趣逐步转化为直接兴趣是教师教学的最重要任务之一。

2.2. 科学探究理论

研究性《美国国家科学教育标准》(1996)界定了科学探究的内涵是“科学家用以研究自然界并基于此种研究获得的证据提出种种解释的不同途径,也指学习者用于获得知识、领悟科学的思想观念和科学家们研究自然界所用的方法而进行的各种活动”。科学探究是一种重要的学习方式,有助于学习者科学素养的提高。通过亲历与体验科学探究活动,有利于激发学习者科学探索的兴趣,增进对科学研究的情感,获得科学知识,理解科学的本质,学习并掌握科学探究的方法,初步形成科学探究能力。科学探究的一般过程与探究学习的过程是类似的。探究性学习是指教师在教学过程中,创设一种类似于科学研究的情境,通过学习者独立自主地发现问题,以及分析、实验、收集与处理信息、表达与交流等探索活动,来获得知识、技能、情感与态度的发展,特别是探索精神和创新能力发展的一种学习方式和学习过程。由此,科学探究的一般过程可以理解为:提出问题、猜想与假设,制定方案,收集数据,解释与结论、反思与评价、表达与交流等活动过程。科学探究能力是学习者或研究主体在科学探究过程中逐步形成和发展起来的,是对探究活动进程及方式起稳定调节作用的个性心理特征。科学探究理论始终将“问题探究”置于核心地位,认为提出一个问题比解决一个问题更为重要,且理论和实践创新都来源于对问题的探索和求解过程,能够发现和提出问题是思维积极、具有较强创新意识与创新能力的一种表现。科学探究能力是进行科学探究活动的基本前提。一个相对完整的探究活动包含的能力要素有八个维度:提出问题、形成课题的能力;猜想与假设的能力;制定探究方案的能力;进行实验的能力;收集证据的能力;分析证据、形成结论的能力;反思与评价的能力;合作与交流的能力。这也是学生科学探究能力评价标准的体系 [3] 。

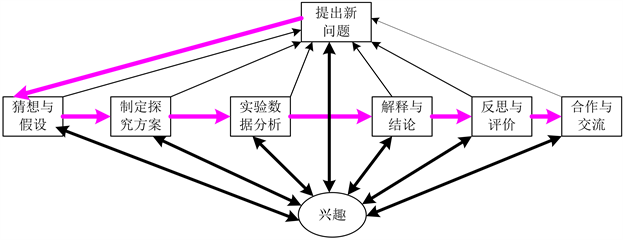

综上,兴趣驱动的探究式教学是一种注重培养学生兴趣的探究式教学方法,在教学过程中,通过学习材料的趣味性、同学生活的相关性等方式来调动学生的持久性学习兴趣,强调教师在问题探究过程中引导学生把间接兴趣逐步转化为直接兴趣,让趣味性充满探究性教学的每一个环节;教师的角色由知识的灌输者转化为趣味性问题情境的创设者、问题探究策略的引导者;学生的角色则由消极被动的接受者转化为积极主动的参与者,学生的学习目标由“学会”转向“会学”。兴趣驱动的探究式教学内部要素之间的关系可用图1表示。

Figure 1. The relationship between the internal elements of interest driven exploratory teaching

图1. 兴趣驱动的探究式教学内部要素之间的关系

3. 兴趣驱动的探究性教学实践——以大学算法课程为例

算法是大学中一门公认的难教、难学、难懂,又较枯燥的课程,但又是一门很重要的必修课,很多大公司的校园招聘,都涉及到算法。学好了算法课,对学生以后的工作、科研都有很大的帮助。同时算法本质上可视为问题的求解,其教学内容也适合探究性教学。基于此,也为了进一步提高算法的教学效果,我院进行了算法课程的“兴趣驱动的探究性教学”教改实践,其要旨是在探究性教学全程中融入趣味性,激发学生的学习兴趣,主动参与到算法课程的探究性教学中来。

3.1. 创设趣味盎然的问题情境

创设趣味盎然的问题 [4] 情境是杜威兴趣理论的根本出发点。有趣味的学习材料是培养学生学习兴趣的张力。如在讲述算法的第一次课时,就可引入一道阿里巴巴的面试题:据说澳大利亚的父母喜欢女孩,假设在澳大利亚的家庭中,如果生出来的第一个女孩,就不再生了;如果是男孩就继续生,直到生到第一个女孩为止。问若干年后,澳大利亚的男女的比例是多少?鼓励学生大胆猜想,并编程验证。问题有趣,而且同学生以后找工作密切相关,马上就调动了学生学习算法的积极性。再如在介绍进化算法时,可以创设出这样一个问题情境:日益匮乏的地球资源促使人类寻找新的宜居星球。假定地球人在太阳系外找到了一个宜居,但还没有较高级生物的星球,不妨取名“新大陆”,但发现那里的大气、土壤与地球略有不同。怎样把它改造为适宜地球人生活的居住的家园呢?鼓励学生多角度回答问题,同时引导学生参考地球的进化史,重点把学生的思想引往达尔文的进化论方向。最后讨论出一个进化论的算法框架。

3.2. 在讲述具体的知识点时,引入历史史料,增强学生的学习兴趣

例如在讲述算法课程中图论的内容时,可以切入著名的哥尼斯堡七桥问题,该问题简单明了,同生活问题相连,容易引起学生兴趣。然后引导学生探究求解,复制欧拉的探究过程。也就是说,该方法不仅可以增强学生的学习兴趣,还通过一系列相关历史史料来还原问题的求解脉络,探究过程。同时,在讲述过程中注意语言感染力,以活跃教学气氛。如在回溯法教学中可以对常见的迷宫问题做修改,把迷宫格子描述成房间,入口和出口分别对应为罗密欧与朱丽叶的房间,罗密欧怎么找到一条到朱丽叶的房间的通路。

3.3. 探究过程注重一题多解,探究过程层层深入

Figure 2. Three major problems in algorithm teaching, one problem with multiple solutions

图2. 算法教学中的三大问题,一题多解

算法课程的内容涉及到多种方法如分治法,动态规法、回溯法、分支定界法等,很自然就涉及到一题多解,一题多解非常有利于学生科学探究能力的培养。笔者在算法教学中采用三个问题,一题多解作为教学主线,如图2所示,收到了较好的教学效果。而且算法课程内容本身就是探究性的,课程中知识点之间相互联系,层层深入,这种关联非常有利于在算法课程中全面实施探究性教学。如对背包问题,从分治法求解到动态规法求解;从回溯法求解到分支定界法都是探究过程的深入。

3.4. 在探究过程中鼓励学生举一反三,提出新问题,并探究求解

如在讲完Dijkstra算法后,可结合计算机网络中的路由算法距离矢量路由算法和链路状态路由算法来对比Bellman-Ford算法与Dijkstra算法的差异:Bellman-Ford算法只需局部信息,而Dijkstra算法需要全局信息,但应用Dijkstra的链路状态路由算法收敛快的多。进而引导学生提出新问题:对于单源最短路径问题,还有比Dijkstra算法更快的算法吗?答案是有的。鼓励学生查阅相关文献,探究求解。再如上文提到的罗密欧找朱丽叶问题,罗密欧怎么最快的找到朱丽叶?即存在多条路径时的最短路径问题;还有七桥问题,七桥问题可以归结为一笔画问题,既然回到出发点不能一笔画完?那到底几笔能画完?在课堂中,鼓励学生大胆地提出这些问题,并探究求解之,将极大地提高学生的创新能力。

3.5. 重视算法的实践应用

算法最终价值的实现,还是在于其实践应用。学以致用更能激发学生的学习积极性、主动性。如对于最大流问题,可以拓展讲述其在图割算法中的应用,使用图割算法可以教精确地来进行图像分割;还有在探究式教学的反思与评价阶段,可以开发一些小游戏架好框架,仅仅留下算法的实现部分,让学生“填空”完成,所见即所得,这极大地提升了学生的主动性,巩固了教学效果。最后再鼓励学生自己研究整个游戏的代码实现,并提出新问题,作出改进,主动地进行探究式学习。

4. 总结与展望

书山有路“师”为径,学海无涯“趣”作舟。这句话形象地说明了兴趣驱动的探究性教学对教师的要求。本文根据杜威的兴趣理论及科学探究理论对兴趣驱动的探究性教学做了一些理论研究,并结合算法课程进行了实践探索,总结提出了算法课程中兴趣驱动的探究性教学五个措施,取得了较好的教学效果。

教学是一门艺术,艺无止尽。下一步将继续就兴趣驱动的探究性教学理论与方法进行探索,充实教学的兴趣材料,提高教学的艺术水平及教师的自身专业素养。

基金项目

2017年湖南文理学院博士科研启动项目“旅游图像处理技术研究”(E07017005);2019年湖南文理学院课程思政项目“linux编程课程思政”(SZZX1933)和湖南文理学院网络协议编程精品课程项目。

NOTES

*通讯作者Email: 451905545@qq.com