1. 文献综述

1.1. 拒绝敏感的文献综述

1.1.1. 拒绝敏感的概念

早在Downey和Feldman提出拒绝敏感的概念之前,就有许多学者对它进行了不同的描述。虽然拒绝敏感从字面上来看包含了“拒绝”和“敏感”两部分,但其实它们是紧密结合的。多年来,经过多数学者的不懈探索和努力,直到今天,许多研究者普遍把拒绝敏感看作是“对拒绝的焦虑预期,准备性知觉和过度反应的一种倾向”(Downey & Feldman, 1996)。在Downey等人的研究中,他们用社会认知模型来讲述:在受到别人拒绝后的社会情境里,一个人的认知、情绪或是行为都会受到一定的影响。这个模型被后来的研究者在其研究中进行了完善,在个体早期成长中,他们的拒绝经验会在他们的头脑中形成一种焦虑预期,担心被他人拒绝(Romero-Canyas, Downey, Berenson, Ayduk, & Kang, 2010)。在个体与他人的社会交往中,当相似的情景再次发生时,会很快激活个体的焦虑预期。也就是说,他人比较模糊的行为会被个体知觉成拒绝,并产生焦虑预期,拒绝敏感因此而产生。就拒绝敏感的定义和其认知模型来看,它包含了两个组成成分:一是对拒绝的焦虑程度,表现为拒绝敏感的情绪表征;另一个是对拒绝的预期判断,表现为拒绝敏感的认知表征。在人际关系里,虽然拒绝敏感和不安全依恋的表现类似,但二者还是有不一样的地方,主要表现在认知和情感过程中的差异,这个差异是在特定的社会背景下,由于个体人际交往所产生的(张莹瑞,李涛,2013)。在特定情景下,前人把拒绝敏感看成一种人格特质,其思想、情绪、行为特征会表现得很突出,换句话说,就是当个体被对于他来说非常重要的人拒绝时,拒绝敏感的个体差异显著(Romero-Canyas, Downey, Berenson, Ayduk, & Kang, 2010)。

1.1.2. 拒绝敏感的理论

(1) 心理发展阶段论

作为美国著名的精神分析医生,埃里克森经过生物学、文化以及社会三因素的熏陶后,他提出人格发展的学说。并且注重自我的作用,将过去及现在的经验相结合,看作是自我。自我的发展是循序渐进的,而且是贯穿在人的一生当中。自我还有两个非常重要的作用:主导作用以及整合作用。另外,在成长的道路上,个体会使自己慢慢变得成熟起来,然后往更好的方向去发展。同时,这个理论也告诉我们:在人的一生中,不同的阶段我们所面对的目标、任务与冲突都不同,只有当个体把自身早期的冲突都解决了,个体的人格才能顺利的发展下去。比如,一个人在婴儿时期要做的就是满足其生理需求,使其信任感得以发展,然后才能战胜不信任感,如果在这个时期没有满足婴儿的需求,那就会导致个体的发展受到影响。以及这时候假设婴儿感受到了被拒绝,那么更多的不信任感在他的心中不由而生。因此,从埃里克森的理论可以得出,高拒绝敏感的个体所形成的对环境的不信任感,是发生在个体成长的过程当中。

(2) 依恋理论

根据心理学家Bowlby的研究,拒绝敏感的形成过程可以用依恋理论来讲述。在个体早期的成长过程中,如果受到来自父母或老师的惩罚、忽视或批评等,就容易形成不安全型的依恋。长久如此,孩子就会感到自己是被拒绝的,孩子就会形成一种预期,即他人是拒绝自己的。因此,根据Bowlby的依恋理论,拒绝敏感比较高的个体在人际交往的过程中,更经常出现焦虑、抑郁等情绪。

(3) 人际关系理论

该理论认为,人们在社会化过程的经历是形成自我评价标准的关键。以精神分析理论的角度来看,自我知觉系统是个体因为早期经验以及别人的评价而形成的。这个系统有“好我”、“坏我”,分别起到减弱或增加焦虑的作用,还有属于潜意识的“非我”。由于个体是在不断成长的,所以自我知觉系统也随之发展。也就是说,个体是通过这个系统来保护自己,它可以防止个体产生过多的焦虑情绪。所以,根据这个理论我们可以得出,高拒绝敏感的个体会用负面的情绪来理解社交情境。

以大学生这个群体而言,从心理发展阶段论来说,他们每个人的人格都是在一系列的发展中形成的,拒绝敏感是由于童年时期那些未解决的冲突而引起的。依恋理论同样表明,拒绝敏感与个体早期的成长过程有关。大学生把较多的精力都放在自己的学业上,他们只关注那些会影响到其自身利益的人,而不会去过多的关注别人,导致周围的人似乎很难走进他们的内心,从而造成较大的心理距离。甚至会觉得身旁的人冷漠且自私,有可能还会觉得他们是不关心自己的或他们是拒绝自己的,最终导致大学生变得孤独、不快乐。从人际关系理论来看,如果个体能用心对待他人,那么别人肯定也会用心对待你,如此一来,个体就能比较少的感受到被他人拒绝。

1.1.3. 拒绝敏感的测量工具

(1) 拒绝敏感性问卷(Rejection Sensitivity Questionnaire, RSQ)

Downey等人在1994年编制的拒绝敏感性问卷,该问卷的对象是大学生。研究者们用它来研究个体对于自身的需要是否被与自己亲近的人所满足的担心程度和预期程度。另外,这个问卷有可靠的信效度,内部一致性系数为0.81,重测信度为0.83。此问卷目前在研究拒绝敏感方面是应用最广泛的,问卷采用6点计分方式,在18种情境中,被试要根据每一种情境回答两个问题:其中一个是对此情境的焦虑和担忧程度,而另一个则是预测别人有多大的可能同意自身的请求。拒绝敏感的高低是依照问卷的总得分来判断的,而问卷的总得分是等于所有情境的得分的平均数,每个情境的得分又等于对此情境的焦虑和担忧程度得分乘以预测别人有多大的可能同意自身的请求的反向得分。

(2) 拒绝敏感性量表(The Tendency to Except Rejection Scale, TERS)

此量表一共有18题,采用的计分方法是利克特的5点计分法(1 = “很不同意”,5 = “很同意”),总得分等于每个项目的得分和,其中1、2、4、9、10、17这6个项目为反向计分,个体得到的分数高就说明其具有较高的拒绝敏感性(Jobe, 2003)。以往的研究不光翻译了这个量表,还查验其信效度,结果证实了:在中国文化的背景下,李霞证明此量表具有较好的信效度,且内部一致性系数为0.72。

(3) 大学生拒绝敏感性问卷(Rejection Sensitivity Questionnaire for College Student)

赵艳林等人(2012)把RSQ进行中文版修订,根据我国大学生群体的情况以及我国传统思想的影响,删除了问卷当中的项目2和项目10。经过检验后得出问卷有比较好的信效度(重测信度为0.76,分半信度为0.79,内部一致性信度为0.84)。另外,这个问卷与英文版的RSQ的信度检验基本一致。由于删除了原问卷的2个项目,最终的项目数为16个,且每个项目又含2个分项目:一项是对拒绝的焦虑,另一项是对接纳的预期。这两个分项目都采用6点计分的方式,1~6分别表示焦虑程度越来越高(1 = “完全不担心”,6 = “非常担心”)以及被接纳的预期的程度越来越高(1 = “完全不可能”,6 = “非常可能”)。每一项的得分为对拒绝的焦虑乘以对接纳的预期的反向计分,总分为所有项目得分之和的平均分。总分高表示个体的拒绝敏感水平越高。本研究采用该量表。

1.2. 社交焦虑的文献综述

1.2.1. 社交焦虑的概念

来自英国著名的精神病学家Mark与Gelder在提出社交焦虑后,通过不同的年龄和个人恐惧程度来区别社交焦虑。“社交焦虑”的人往往会出现以下一些害怕社交的情况:例如不愿意参加聚会或是在他人面前讲话、吃东西等等。国内的研究者们在其研究中,对社交焦虑的概念都有自己的界定。郭晓薇(2000)把社交焦虑看作是在社交情境下,人们的一种情绪反应和行为。李波等人(2003)把社交焦虑看作是在社会交往情境中人们的恐惧和担忧。由于社会焦虑普遍出现于大学生的人际交往中,过高的社会焦虑可能会困扰大学生的学习和生活,再加上大学生本身属于比较特殊的群体。基于以上种种原因,本研究以大学生群体为研究对象,探究其社会焦虑形成的原因以及如何改善和缓解他们的社会焦虑显得非常有意义。

1.2.2. 拒绝敏感与社交焦虑

从拒绝敏感的定义可以看出,拒绝敏感的人似乎更容易在社交场合感受到被拒绝的焦虑预期。前人得出拒绝敏感与社交焦虑显著正相关(孙晓玲,吴明证,2011;陈佳薇,2012,2014),这样的关系在大学生群体中也被证实过(王大鹏,2012)。此外,拒绝敏感是可以用来预测社交焦虑,即拒绝敏感程度较高的人,其社交焦虑水平更高(Rowe, Gembeck, Rudolph, & Nesdale, 2015)。国内也有学者在他们的研究中发现了这种预测作用(张国超,陈明,2020)。然而,拒绝敏感对社交焦虑的预测作用有没有可能受到其它因素的影响?换言之,假如拒绝敏感是一种相对比较稳定的人格特质,有没有可能找到与之相关的、相对容易变化的因素,能够帮助拒绝敏感特质的个体降低社交焦虑?

1.3. 拒绝敏感、羞耻感与社交焦虑的文献综述

1.3.1. 拒绝敏感与羞耻感

感觉加工敏感性(SPS)是一种对环境和社会刺激更敏感和反应有关的特性。我们可以看到,敏感是一种人格维度,而拒绝敏感是一种人格特质。似乎在拒绝敏感这样的人格特质中,个体表现出对拒绝情境的高敏感性。Niedenthal等人的研究表明,羞耻感不是一种稳定的人格特征,而是一种典型的情境敏感性。高敏感的人更容易受到外在刺激的影响,也更容易体会到羞耻感。我们有理由假设,拒绝敏感作为一种人格特质,在认知到拒绝的情境下很可能会产生更高的羞耻感。

1.3.2. 羞耻感与社交焦虑

以往研究表明,人们的社交焦虑会受到羞耻感的影响,而羞耻感和社交焦虑有明显正向关系(李波,钟杰,钱铭怡,2003)。也就是说,社交焦虑的产生是由于个体对自己羞耻感的评价。郭瞻予和李阳(2017)也证实,羞耻感与社交焦虑显著正相关。辛自强,池丽萍,刘丙元(2004)的研究表明,羞耻感的评价会增加社交焦虑情绪的产生。在孙冰如等人(2019)的研究里,羞耻感各因子与社交焦虑各因子均存在显著正相关,同样证实了前人的研究。可见,当个体在情境中感受到高羞耻时,很可能产生对社交不利的认知,并产生社交焦虑。

2. 问题提出

2.1. 本研究目的与假设

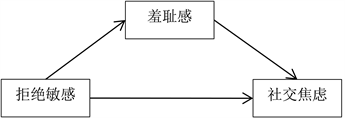

本研究旨在探讨羞耻感是否在拒绝敏感与社交焦虑的关系中起中介作用(见图1)。

Figure 1. A chain mediation model for rejection sensitivity and social anxiety

图1. 拒绝敏感对社交焦虑的链式中介模型图

2.2. 研究意义

理论意义:国外有关拒绝敏感的研究出现得比国内早,且国外研究拒绝敏感的学者也比较多。以往的研究普遍把拒绝敏感的研究方向转向对人际关系的影响,所以也比较少深入拒绝敏感与社交焦虑的研究。以及前人的研究几乎都是直接探讨拒绝敏感对社交焦虑的影响,本研究则是引入了羞耻感这个比较少使用的变量,希望丰富关于拒绝敏感这方面的研究。

实际意义:试图找出更容易调整的因素,帮助拒绝敏感的个体减轻社交焦虑,做出更合理的社交应对,改善社会交往状况。

2.3. 研究假设

H1:拒绝敏感在性别上存在显著差异,女性的拒绝敏感显著高于男性。

H2:社交焦虑在性别上存在显著差异,女性的社交焦虑显著高于男性。

H3:拒绝敏感与羞耻感、社交焦虑显著正相关。

H4:羞耻感在拒绝敏感和社交焦虑之间起中介作用。

3. 研究方法

3.1. 研究对象

本研究采用方便取样,研究对象为大一至大四大学生202人,在性别和年龄上大致平均取样。具体情况详见表1。

Table 1. Demographic data description table for participants (N = 202)

表1. 被试人口学数据描述表(N = 202)

3.2. 研究工具

3.2.1. 大学生拒绝敏感性问卷

赵艳林等人(2012)把RSQ进行中文版修订,根据我国大学生群体的情况以及我国传统思想的影响,删除了问卷当中的项目2和项目10。经过检验后得出问卷有比较好的信效度(重测信度为0.76,分半信度为0.79,内部一致性信度为0.84)。另外,这个问卷与英文版的RSQ的信度检验基本一致。由于删除了原问卷的2个项目,最终的项目数为16个,且每个项目又含2个分项目:一项是对拒绝的焦虑,另一项是对接纳的预期。这两个分项目都采用6点计分的方式,1~6分别表示焦虑程度越来越高(1 = “完全不担心”,6 = “非常担心”)以及被接纳的预期的程度越来越高(1 = “完全不可能”,6 = “非常可能”)。每一项的得分为对拒绝的焦虑乘以对接纳的预期的反向计分,总分为所有项目得分之和的平均分。总分高表示个体的拒绝敏感水平越高。本研究采用该量表。

3.2.2. 羞耻感体验量表(ESS)

钱铭怡等人(2000)根据前人的研究,编制了羞耻感体验量表(Experience of Shame Scale, ESS)。量表包含了25项,方法是4点计分法(1 = “完全没有”,4 = “经常如此”)。它包含个性羞耻、行为羞耻以及身体羞耻维度,且分量表的信度多数大于0.77。

3.2.3. 社交焦虑量表(LSAS)

Liebowitz (1987)编写了社交焦虑量表。他通过对一个人在社交活动和社交行为中的畏惧和逃避进行测试,从而了解这个人的社交焦虑程度。该量表的α系数为0.94,各分量表的α系数均大于0.9。它包含24项,11项是社会情境,用以衡量恐惧焦虑的水平;13个项目为操作场景,用于评估回避水平。另外,“恐惧焦虑”指的是个体的主观体验,从0~3分别表示无、轻度、重度和严重;而“回避”是指客观回避的频率,从0~3分别代表从未、偶尔、时常和经常。其适用于中国人群;且何燕玲与张明园(2004)表明该量表的中文版具有较好的信、效度。

3.3. 研究程序

首先,采用方便取样,通过线上问卷的形式进行施测。

3.4. 数据处理

对收集到的数据,采用SPSS20.0进行分析。

4. 结果分析

4.1. 拒绝敏感、羞耻感、社交焦虑的描述统计与差异分析

使用SPSS对各变量进行描述统计与差异分析,结果见表2。

Table 2. The Difference Test of Rejection Sensitivity, Shame, and Social Anxiety (N = 202)

表2. 拒绝敏感、羞耻感、社交焦虑的差异检验(N = 202)

采用独立样本t检验对不同性别的拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑进行检验。得到的结果是:在性别方面,拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑的差异并不显著(t = −0.783, p = 0.435; t = −1.044, p = 0.298; t = −0.888, p = 0.376)。

用单因素方差分析的方法对拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑在年级上的差异进行检验。得出的结果如下,拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑在年级这个维度上差异是不显著的(F = 1.129, p = 0.338; F = 0.742, p = 0.528; F = 0.247, p = 0.863)。

采用单因素方差分析对不同专业的拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑进行检验。得到以下的结果:拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑在专业上无显著差异(F = 0.334, p = 0.716; F = 0.540, p = 0.584; F = 1.502, p = 0.225)。

4.2. 各变量之间的相关分析

各变量之间的相关分析如表3所示,拒绝敏感与羞耻感、社交焦虑有显著的相关性(r = 0.470, p < 0.01; r = 0.363, p < 0.01);羞耻感与社交焦虑有明显的相关性(r = 0.681, p < 0.01)。

Table 3. Correlation analysis between various variables (N = 202)

表3. 各变量之间的相关分析(N = 202)

注:**.在0.01水平(双侧)上显著相关。

4.3. 羞耻感在拒绝敏感及社交焦虑之间的中介作用

如表4所示,采用Hayes编制的process中的Model4 (简单中介模型),对羞耻感在拒绝敏感和社交焦虑之间的中介效应进行检验。结果表明,拒绝敏感对社交焦虑的预测作用是显著的(B = 1.29, t = 5.51, p < 0.001),但在加上羞耻感这个中介变量后,拒绝敏感并不能有效地预测社会焦虑(B = 0.20, t = 0.94, p = 0.35)。不过拒绝敏感对羞耻感有明显的预测效果(B = 1.79, t = 7.53, p < 0.001),羞耻感也能有效地预测社会焦虑(B = 0.61, t = 11.15, p < 0.001)。

Table 4. The mediating role of shame

表4. 羞耻感的中介作用

注:***.表示p < 0.001。

如表5所示,拒绝敏感的直接效应的bootstrap 95%置信区间的上限和下限包含0,羞耻感的间接效应的bootstrap 95%置信区间的上限和下限没有包含0,这说明拒绝敏感只能通过羞耻感的中介作用来预测社交焦虑。该总效应为1.29,直接效应为0.20,占总效应的15.50%;间接效应为1.09,占总效应的84.50%。结果如图2所示:羞耻感在拒绝敏感对社交焦虑的作用中起到了完全中介的作用。

Table 5. Breakdown table of total effects, direct effects, and intermediary effects

表5. 总效应、直接效应以及中介效应分解表

5. 讨论

5.1. 各变量在人口学变量上的差异

5.1.1. 拒绝敏感在人口学变量上的差异

从研究的结果来看,拒绝敏感在性别、年级和专业上差异不显著,这与人们的主观认知似乎有些不同。人们在主观认知上总是认为女生比男生更注重关系,更容易对人际产生敏感,对拒绝产生焦虑。国内一些早期研究也得到过类似结论,认为女性的拒绝敏感高于男性(王大鹏,2012)。他们认为在社会文化的背景下,女性比男性更加细腻;在人际交往中,女性比男性更容易察觉到他人的拒绝,因而产生焦虑的情绪。然而社会发展到今天,性别之间的界限逐渐模糊,与性别相关的各个方面差异越来越淡化。在Downey和Feldman的研究中,拒绝敏感并不存在性别差异(Downey & Feldman, 1996)。这项结论与本研究结论相似。拒绝敏感的产生与个体在童年早期被拒绝的经历有关,不一定因性别而有所区别。无论是男大学生亦或是女大学生,都可能存在拒绝敏感。同样,拒绝敏感也与当下年龄、专业无关。

5.1.2. 羞耻感在人口学变量上的差异

大学生羞耻感在性别、年龄和专业的人口学变量上的差异不显著。羞耻感源于不良情绪,害怕被抛弃和孤立,是社会嫌弃的内在化体现,是一种指向自我的痛苦、难堪、耻辱的体验(孙冰如等人,2019)。从羞耻感的定义来看,羞耻感是由内在的自我体验所引起的,所以当个体产生不良情绪时,其羞耻感就伴随着不良情绪表现出来,羞耻感的产生似乎不会因为性别不同而有所区别。心理学家们对羞耻感的产生的看法有区别。在精神分析理论中,羞耻感被弗洛伊德看成是个体的自我和本我产生冲突的结果;可羞耻感在埃里克森看来,是由于儿童无法满足对自我的要求,导致他们对自己的能力产生了质疑,羞耻感因此出现。此外,我们还可以从认知理论中学习到,韦纳把因为一个人产生的一种痛苦的体验称作是羞耻感。在功能主义理论中,羞耻感是一种情感,有社会性和社会控制功能,它也被看作是心里进化的产物(Thompson, Winer, & Goodvin, 2005)。从上述的三种理论来看,学者们倾向于认为羞耻感来源于负性的情绪体验和个体内在的自我感受。从这个角度来看,羞耻感似乎也不会因为大学生的性别、年龄和专业不同,而有所区别。

5.1.3. 社交焦虑在人口学变量上的差异

从研究结果来看,社交焦虑在性别、年级和专业上的差异都不显著。过去的研究认为男大学生的社交焦虑高于女大学生(王振,2009;刘杰,2015;肖薇莹,2018)。在我国的文化背景下,“男主外女主内”体现出更多的社会责任和重担被赋予男性,且他们被视为更擅长交往,更多的压力给到了他们,导致男性的社会焦虑水平更高。人们普遍认为女生相对比较敏感、情绪起伏大,也总是对女生存在性别上的偏见。但是社会在进步,人们的观念也在更新,不论从教育、职业、社会参与度、社会地位,还是性别观念上,性别界限逐渐模糊。男女大学生都在努力扎实自己的知识储备,不断提高各个方面的能力。尤其是在大学里,无论是在与同学还是与老师的社交中,我们可以发现女大学生是丝毫不逊色于男大学生,性别之间的差异可能因此逐渐弱化。社交焦虑在年级和专业方面差异不显著,这与王振(2009)和刘杰(2015)等人的研究结果一致,对于大学生而言,大学生的社交环境普遍是发生在学校里,交往的对象大多数是熟悉的同学和老师,这种熟悉性减少了大学生由于陌生感或是不安全感而引起的社会焦虑。随着社会的进步和发展,如今的大学生普遍受到了更多且相比过去更好的教育,大学里都有开展有关心理健康教育的课程,能够更好的帮助大学生处理社交问题,这些原因可能使得社会焦虑在年级和专业方面无显著差异。

5.2. 各变量之间的关系讨论

5.2.1. 拒绝敏感与羞耻感的关系

本研究结果表明拒绝敏感与羞耻感之间具有显著的正相关,个体的拒绝敏感得分越高,羞耻感的得分也会越高,研究的结果证实了我们的假设。以往的研究发现,在不同的个体看完同一段关于社交的视频后,拒绝敏感高的个体会感受到更强烈的被拒绝,而且还会诱发出个体更消极的情绪(Romero-Canyas et al., 2010)。而羞耻感的形成,有部分原因就是来自个体的不良情绪,所以结合已有的研究,害怕被拒绝的个体,在被拒绝的时候可能会产生自我否定,觉得自己是不被接受的。另外,害怕被拒绝的人,也可能在被拒绝的时候感觉到羞耻。过去的研究没有直接研究二者之间的关系,但羞耻感是一种典型的情境敏感性,而拒绝敏感是一种相对稳定的人格特质,容易在情境中表现出更多的人际敏感。前人的研究也有类似的结论:人际敏感度与RSQ的相关系数为0.394 (赵艳林等,2012)。因此,高拒绝敏感的个体在人际情境中会产生更高的人际敏感,诱发他们更消极的情绪,更容易出现羞耻感。上述的假设还需要在以后继续深入探究。

5.2.2. 羞耻感与社交焦虑的关系

本研究结果表明羞耻感与社交焦虑之间具有显著的正相关,证实了李波,钟杰,钱铭怡(2003)、辛自强,池丽萍,刘丙元(2004)、郭瞻予和李阳(2017)以及孙冰如等人(2019)的研究。我们知道高羞耻感的个体容易自我否定,他们害怕在社交中被别人发现自己不好的地方,因为这会使他们感到非常难受。有些人为了避免这种难受,干脆把自己包裹起来。高羞耻感的个体由于缺少自信,在社交场合中也比较敏感,他们会由于紧张、害怕出错,担忧自己遭到他人的冷笑而不太敢表达自己,从而导致社交焦虑的产生。另外,那些容易感到羞耻的大学生会经常被忽视,羞耻感让他们产生对自我的不当认知,倾向于归责自己,这在一定程度上会影响其人际关系,从而加剧社交焦虑的产生。

5.3. 中介效应讨论

本研究将羞耻感作为中介变量,在拒绝敏感和社交焦虑之间起完全中介作用。在拒绝敏感、羞耻感和社交焦虑三者的关系中,过往的研究早已发现拒绝敏感对社会焦虑有一定的影响。但在本研究中意外的发现了拒绝敏感、羞耻感以及表达抑制三者之间的关系。拒绝敏感高的个体可能在情境中体验到更多的拒绝,并对被拒绝可能产生更多的负性情绪,比如恐惧、焦虑。在这样的负性情绪中,高拒绝敏感的个体可能倾向于归因于自己,否定自己,认为可能是自己不够好,不被他人喜欢,因此产生羞耻感。羞耻感具有情境性,被拒绝的情境增加高羞耻感的可能性,阻碍高拒绝敏感的个体表达内心真实的感受,害怕不恰当的表达令他人更不喜欢自己,从而在调节策略上倾向于表达抑制。如果个体长期压抑内心感受,将来有一天可能会导致心理健康问题,后续的研究可以再进一步探讨,比如羞耻感造成的表达抑制会对个体产生怎么样的不良影响。

本研究也发现,羞耻感成为拒绝敏感与社交焦虑间的中介因素。我们可以理解为拒绝敏感的个体害怕遭到他人的拒绝,因为如果自己被拒绝,似乎就意味着自己不受到他人的喜爱或是自己不够优秀,因此就会引发个体的羞耻感,个体会开始否定自己,当他们害怕自己不被他人接纳或是被别人发现自己不好的一面时,他们可能就会产生社交焦虑。当那些高羞耻感的个体不得不与他人进行社交时,他们会焦虑自己会不会说错话或是做错事;他们也会去想自己的情绪反应是否是正确的,会不会引起他人的不开心;甚至他们有可能会做出一些牺牲,为了在社交中去讨好他人,这些都会导致个体社交焦虑的产生。也就是说,如果我们能够降低个体的羞耻感,那么似乎就可以帮助那些拒绝敏感特质的个体降低其社交焦虑。

5.4. 研究不足与展望

首先,本研究只采用问卷的形式进行调查,研究方法比较单一;其次,本研究只把羞耻感当作拒绝敏感和社交焦虑的中介变量,拒绝敏感也可能通过其他的变量对个体的社交焦虑产生影响;最后,本研究的对象只包含本科生,在未来可以选取其他年龄范围的研究对象。

不可否认,目前的研究可能有不足之处,但关于拒绝敏感通过羞耻感造成的社交焦虑会对个体产生怎样的影响还有待研究。另外关于拒绝敏感的研究,在未来可以扩展其研究范围。

6. 讨论

本文得出以下结论:

(1) 拒绝敏感在性别上不存在显著差异;

(2) 社交焦虑在性别上也不存在显著差异;

(3) 拒绝敏感与羞耻感、社交焦虑之间存在显著正相关;

(4) 羞耻感在拒绝敏感和社交焦虑之间也起完全中介作用。