1. 引言

人口状况是一个国家最基本、最重要的国情。国家卫健委 [1] 指出,中国作为世界上人口最多的国家,已经逐渐步入老龄化社会,截至2021年,中国老年人口已超2.6亿,占总人口的18.9%。老年人口数量的持续增长极大影响了国家的经济发展。在老龄化趋势不断加深的现实背景下,关注老年人的生存现状和心理状态变得尤为重要。伴随经济的发展和人民生活水平的提高,老年形象呈现多元化的趋势。大众传媒是塑造主流价值观念的重要工具之一。纪录片作为一种特殊的影像记录方式,能够对社会生活进行真实还原,反映现实问题,辅助社会文化的传播。将镜头对准老年人对于关照老年群体具有重要的价值意义。作为一种重要的语篇形式,纪录片融合了文字、图像、声音等多种模态资源,其目的是为了更好地让受众接受其传达的价值观念。

本研究选取央视纪录片《人生第一次》为语料,以评价理论为视角,对纪录片中老年形象态度意义的多模态构建进行分析,探究该纪录片中建构了哪些老年形象以及运用了哪些态度资源来建构该群体形象,引导受众对老年群体的态度转变,推动实现老年话语增权。

2. 文献综述

在全球人口老龄化疾速加快的大背景下,老年群体的形象建构吸引了来自不同学科的广泛关注。

当前大部分关于老年形象构建的文献来自于传播学。现有关于老年形象的研究可大致归为三类:1) 以电视媒体为载体的老年形象研究,主要涉及电视新闻、公益广告、综艺节目、电影、记录片等。田佳伟 [2] 从空间角度对现实题材电影中老年形象的塑造进行全方位的剖析。由宏观的电影叙事空间到老年形象的身体空间,再到不可见的精神空间,从三个角度挖掘中国现实题材电影中老年形象的内涵;2) 纸质印刷媒体中的老年形象研究。张明言 [3] 对三家报纸媒体(《人民日报》《新京报》《南方都市报》)十年来关于老年人的报道进行了定量研究,分析了中国老年人报纸媒介形象的形成和演变,揭示了媒体对于老年人形象建构的框架策略;3) 网络媒体中的老年形象研究。阎瑾、王世军 [4] 分析了“大爷”“大妈”形象污名化的成因,深入探析新媒体语境下老年人形象污名化现象的构建过程及去污名化的途径;吴炜华、姜俣 [5] 通过对老年媒介形象特征与演变的动态分析,探索银发网红现象蓬勃兴起的生成机制与社会建构,由此洞见老年Up主形象、媒介技术与社会文化三者之间的互动关系。

还有学者在心理学领域对老年刻板印象及其危害开展研究。Hummert et al. [6] 从社会心理学视角出发,运用受控实验对照法,研究不同年龄段的人群对老年群体刻板印象的理解接受程度;潘文静 [7] 梳理了国内外老年刻板印象威胁的研究,认为老年刻板印象威胁表现出累积性、共通性与连续性等特征,并为有效干预老年刻板印象威胁提出可行策略。

在社会学领域,林忠永、万鹏宇 [8] 采用老年人形象问卷、感知社会支持问卷、焦虑问卷和孤独感问卷进行调查,探讨焦虑、感知社会支持在孤独感和老年人形象之间的链式中介效应;Powell & Wahidin [9] 通过公共话语中年龄理论化方式来研究老年人身份建构。主张老年人应该按照社会定义的年龄相关预期行为行事。此外,年龄身份与性别、阶级、文化、宗教、国家和职业身份等其他社会身份相互关联,某一身份会在不同情境中不同程度地凸显;殷文 [10] 从电视广告中的老年形象出发,研究发现当前社会中普遍存在的对老年人的刻板印象,老年群体在现代性话语中处于话语失权的状况,并提出只有实现从现代性话语到老龄社会话语的语境转变,通过塑造正面的老年形象才能实现广告对老年群体的话语增权,使得老年群体获得自尊、自信和发展的潜能。

语言学领域中,社会语言学学者关注老年个体的自我身份建构及变化。Coupland [11] 提出了年龄身份(age-identity)的概念,并基于40个跨代和代内对话的语料库,探究老年人在话语交际中,通过言语构建年龄身份的策略。在话语分析方面,有学者从批评话语分析视角对老年形象进行探究:刘文宇、李珂 [12] 基于事件–过程范式,融合批评性话语分析理论,研究报刊与微博中老年人的身份建构差异。研究发现,不同类型的媒体会采用不同的话语策略和报道框架来构建老年人身份,采用单一的内容分析法,对老年人形象的理解存在较大的局限性;Fealy et al. [13] 对爱尔兰报刊中单一事件的系列报道进行了批判性话语分析,探究了新闻报道中的老年形象,并揭示了报刊对老龄化和年龄身份的主导性建构;Lestari et al. [14] 对印度尼西亚16个地区的老龄化政策进行了批判性话语分析,并从宏观、微观两个层面讨论了改进政策的建议。

随着多模态研究的兴起,老年形象的研究从文本分析拓展到了多模态领域。Bakker [15] 借助视觉语法理论和系统功能语言学中的人际元功能理论,分析了日本手机广告中的各种符号资源在老年人形象构建及其社会关系中的重要作用;黄立鹤 [16] 选取近30年来央视春晚小品中的老年人形象,通过多模态话语分析视角,对老年人形象进行多方面分析,呈现近30年来老年形象变迁;黄立鹤 [17] 基于修辞结构理论,对我国市场上15例老年产品广告语篇进行多模态分析,基于语篇内在修辞关系及语篇结构,考察广告语篇呈现的老年身份构建规律,揭示老年产品广告修辞中“情感诱发理解加深产品购买身份建构”的修辞路径。

综上所述,对老年形象的研究涉及多学科,视角广泛。从语言学角度对该群体形象的研究整体规模较小,现有研究中多从批评话语分析视角出发、少有研究从评价理论视角进行分析,更未有学者从态度意义的多模态建构视角对老年形象进行研究。

基于以上综述内容,针对语言学领域关于老年人形象研究的不足,本文结合态度意义的多模态框架,提出以下研究问题:

1) 纪录片《人生第一次》通过哪些态度资源来建构老年形象?态度资源有何分布特征?

2) 纪录片《人生第一次》中建构了哪些老年形象?

3. 理论框架

态度意义是评价理论中最重要的部分,包括情感(affect)、判断(judgement)和鉴赏(appreciation)三个子系统。态度意义在语言中由词汇语法资源实现,然而,在多模态语篇中,实现态度意义的资源不仅仅是语言符号,还伴有表情动作等非语言资源。

冯德正、亓玉杰 [18] 将认知心理学中的认知评价理论和评价理论中最重要的部分态度意义相结合,提出基于认知评价理论的态度意义多模态建构框架。根据认知评价理论,情感与态度由主体对外界事物的认知诱发,并进一步诱发主体的行为表达。因此,诱发条件、内心态度、行为表达三个阶段构成了一个态度图式或脚本。在语言与多模态语篇中,作者只需要表征三个阶段中的一个就可以激活读者大脑中的态度图式,从而达到建构意义的目的。由于没有外在表征的内心态度无法在语篇中产生意义(即外人无法接收到态度信息),因此冯德正分别从态度诱发条件和态度行为表达两方面分析并建构了态度意义的多模态系统。

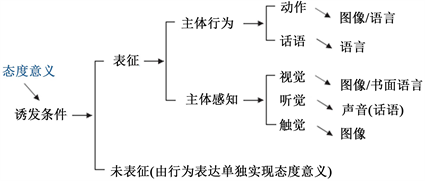

就态度诱发条件而言,首先看诱发条件是否被表征(见图1)。如果不知道诱发态度的原因,那就是未被表征,态度意义由行为表达单独实现;如果能够确定态度是由某种原因诱发的,那就说明诱发条件是被表征的。主体的态度可能由自己的行为或他所感知的外界事物诱发。就主体行为而言,我们的所做所言可能诱发对自己行为的态度,如自豪、愧疚等;主体的行为可以由图像直接表征(如在电影、录像中),也可以由话语陈述。就主体感知而言,诱发条件可以通过听觉、视觉和触觉影响我们的认知机制,从而产生态度;在媒体表征上,视觉诱因由图像或书面语言构建(如我们因看到猛兽而恐惧,看到虐待儿童的新闻而气愤等),听觉诱因由声音(主要是话语)构建(如我们听到好消息而高兴,听到见义勇为的事迹而赞赏等),触觉诱因也主要由图像构建(例如,在电影中某角色因碰到某东西而惊恐、兴奋等)。

Figure 1. The multimodal construction of eliciting condition

图1. 基于诱发条件的态度意义系统

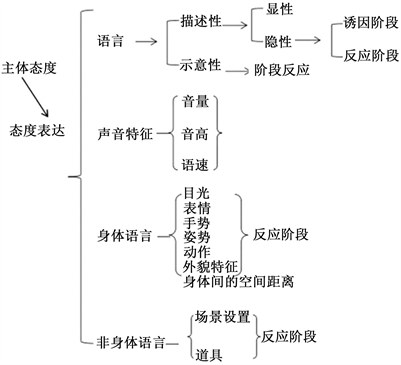

就态度行为表达而言,其表达方式可以分为语言、语音特征、肢体语言三个部分(见图2)。换言之,我们不仅可以通过语言表达态度,还可通过声音特征的变化(如音量、音高、语速)、肢体语言(如面部表情、手势、动作等)来表达态度。语言包含描述性语言和示意性语言。描述性语言分为显性描述和隐性描述。如果语言描述的是态度阶段(即直接用态度词汇表示内在情感),则为显性构建;如果描述的是诱因阶段(如“他找到工作了”)或反应阶段(如“他一整天都合不拢嘴”),则为隐性构建。示意性语言主要包括感叹性词汇(如表示惊讶的“啊?”,表示赞赏的“wow”等)。这些词汇本身不包含态度意义(即无态度外延),属于态度的条件反射行为。管乐 [19] 对于冯德正的认知评价理论态度意义多模态建构框架作出补充,关于态度的表达方式,除了表情、手势等肢体语言,还应包括非身体语言,即场景设置和道具等。场景设置和道具与语篇中主体人物的态度表达有密切关系,特别是主体人物随身携带的道具和特定的场景对塑造主体人物形象、刻画主体人物性格特征和表达主体态度有重要意义。

4. 研究设计

央视作为我国权威的主流媒体,受益面广,传播力强。《人生第一次》是由央视网出品,与上海广播电视台纪录片中心联合拍摄的12集系列人文纪录片,截至2022年10月,该片在哔哩哔哩(Bilibili)视频网站上的播放量已经超过3800多万,评论3000余条。在《人生第一次》这部系列纪录片中,呈现

Figure 2. The multimodal construction of attitude expression

图2. 态度意义表征诱发条件的多模态框架

许多关于老年形象的内容,在《养老》和《退休》这两个主题剧集中,集中讲述了七位老人的退休养老生活。纪录片中反映了老年人真实的生活状态,配之以丰富的语言资源和非语言资源,文字与画面相得益彰的表现手法,充分表达了态度意义,能够较好地展现老年人形象,引起受众的情感共鸣。

本研究选取央视纪录片作为语料,以评价理论为视角,基于冯德正、亓玉杰提出的态度意义多模态建构框架及管乐提出的电影语篇人物身份态度意义的多模态分析框架,借助视频分析软件ELAN 6.4对该语篇中多模态资源所塑造的老年人形象进行分析。通过ELAN 6.4软件对多模态资源的态度意义分布频次进行了统计,结果如表所示,在多模态资源所表征的态度中,情感态度分布的频次最高,共出现57次,占比66.2%;判断态度占比次之,共出现23次,占比26.7%;鉴赏态度占比最小,共出现6次,占比6.9%。在情感子系统下,正面情感分布频次大于负面情感;在判断子系统下,坚忍不拔和做事能力出现的频次最高。在鉴赏子系统下,价值与反应两项均在纪录片中出现。

5. 分析与讨论

情感主要用于表达人们对事物或事件的情感反应。包括意愿(inclination)、愉悦(happiness)、安全(security)和满意(satisfaction) 4个范畴。意愿性涉及人们惧怕或者向往某类事物的情感;愉悦性涉及人们内心的情感,如悲伤、仇恨、喜悦和爱;安全性涉及人们经济社会层面的安全感;满意性涉及人们对于追求目标的情感。本次研究中情感资源出现57次,占比66.2%。纪录片中运用大量积极情感资源呈现老年人的心理状态,主要体现在“快乐”和“满意”两个子系统。而消极情感出现14次,占总情感资源的24.5%,具体态度资源分布见表1。

Table 1. The distribution of attitude resources in The Firsts in Life

表1. 《人生第一次》中的态度资源分布

5.1. 情感资源

情感主要用于表达人们对事物或事件的情感反应。包括意愿(inclination)、愉悦(happiness)、安全(security)和满意(satisfaction) 4个范畴。意愿性涉及人们惧怕或者向往某类事物的情感;愉悦性涉及人们内心的情感,如悲伤、仇恨、喜悦和爱;安全性涉及人们经济社会层面的安全感;满意性涉及人们对于追求目标的情感。本次研究中情感资源出现57次,占比66.2%。纪录片中运用大量积极情感资源呈现老年人的心理状态,主要体现在“快乐”和“满意”两个子系统。而消极情感出现14次,占总情感资源的24.5%,记录片中的态度资源举例详见表2。

从例1中的图像来看,图像和话语都表达了正面评价,由诱发条件和态度表达方式共同构建。主体人物态度由外界事物——杨敏老人的朋友为自己举杯庆生诱发,并通过主体人物的显性语言(天天快乐)、声音特征(音量提高)和表情(高兴)以及动作(举杯)共同建构,诱发了正面评价(+快乐);在例2中,李永东,郑义华夫妇将自己经营多年的工厂交给接班人,画面与话语均表示正面评价意义。诱发条件由主体行为表征(与企业接班人办理交接手续),并通过视觉图像呈现;同时,该正面情感由郑义华老人的语言“我们也放心,现在清清闲闲地过点退休生活”,以及身体语言(笑容、左手上下挥舞)共同建构。评价主体的目标实现(工厂后继有人,可以安心享受退休生活),体现为事件结果的合意性(+满意)。这两幅图像呈现出退休后健康快乐,幸福美满的老年人形象。

在例3中,童华容老人双目失明,其衣食住行都需要在老伴常尚慧的帮助下进行。在这一场景中,童华容老人十年以来第一次拿笔写信(道具)并读给老伴儿听,主体人物通过话语“你一直不离不弃,鼓励我,牵着我”构建听觉诱因,成为正面评价的诱发条件。从主体语言的描述性来看,老人话语的是诱发阶段(丈夫的做法与行动),属于隐性构建。童华容老人在读信时语速减慢,表达了对丈夫的爱与感激,评价意义表现为情感的合意(+快乐)。构建出面对痛苦和障碍时,相互搀扶、相濡以沫的老人形象。

在例4中,因为新冠肺炎疫情,清明期间王意仁老人无法去为妻子扫墓,他拿起了老伴儿的遗像(触觉),看到遗像(视觉)后所引发了思念、孤独、失落之情,遗像(道具)与主体人物王意仁老人所表达主体态度发生直接关系,评价意义表现为情感的不合意(−快乐);王意仁老人还是一位抗美援朝老兵,例5这一场景中王意仁老人将勋章佩戴整齐,望向窗外,唱起了《送战友》,诱发负面评价(−快乐),老人的态度行为表达是通过声音特征(低沉)以及表情(凝重)、目光(悲伤)和动作(肃立、敬礼)来实现的,多种模态符号资源的综合运用构建出一位怀念故人、孤独的老人形象。

例6中,图像和话语都表达了负面评价。杨敏老人热爱舞蹈,却因为照顾要孙女牺牲了很多自己的时间。在被问及儿子是否打算要二胎时,杨敏老人表示“(带孩子)工作他们完全交给我,我就有点恼火”,其态度通过显性的描述性语言及表情(皱眉)两种符号资源进行构建,诱发负面评价(−满意);例7中,态度主体通过描述性语言和示意性语言共同构建态度意义,描述性语言是指杨敏老人讲到:“我的生活就照顾她了,没有办法”同时,主体人物还使用了感叹性词汇,即老人发出的叹气声,属于主体态度的一种条件反射行为,建构了负面评价。老人爱家庭,也爱自己的孙女,却也因为照顾孙女放弃了很多跳舞的机会和梦想,为观众呈现出奉献子女、照顾家庭而牺牲自我的老年人形象。

Table 2. The affect resources in The Firsts in Life

表2. 《人生第一次》中的情感资源

5.2. 判断资源

判断主要涉及按照社会规范和伦理道德对人及其行为做出的评判。对于人的行为的评价,包括社会评判(social esteem)和社会约束(social sanction)。社会评判进一步分为行为规范(normality)、做事才干(capacity)、坚忍不拔(tenacity);社会约束包括真实可靠(veracity)行为正当(propriety)。本次研究中,判断资源出现23次,占比26.7%,从分布特征来看,纪录片主要对老年人的“做事才干”和“坚韧不拔”进行了评判。记录片中的判断资源举例详见表3。

例8中,李永东,郑义华夫妇退休后在老年大学报名了声乐班,从此坚持每天六点早起练声,吃早餐时也会一边听音乐一边复习。图像中的两位老人练声时身姿挺拔(身体语言),声音嘹亮(音量),通过视觉资源呈现主体行为,与旁白“早上六点,练声成了他们雷打不动的早课”共同诱发正面判定(+坚韧不拔);例9中,王意仁老人在女儿的指导下成功学会用手机购物,与话语“还是你厉害,阿爸到底不一样”,共同诱发受众对老人的肯定(+做事才干)。老年人在面对身体的各项机能老化的情况下会产生焦虑、无助,甚至失去生活希望的情况,而纪录片中的老人们乐观向上,坚持学习新技能,呈现出心态开放,积极进取的老年形象。

Table 3. The judgment resources in The Firsts in Life

表3. 《人生第一次》中的判断资源

5.3. 鉴赏资源

鉴赏主要用于表达人们对事物或现象的评价,包括反应(reaction)、价值(value)和构成(composition) 3类。反应用于评价事物或现象对于人的冲击程度(是否吸引注意)以及事物的品质是否受到人们的喜欢,价值用于评价事物的社会意义和价值;构成用于评价事物结构的均衡性和复杂性。纪录片中运用的鉴赏资源较少,仅出现6次,占比6.9%。记录片中的判断资源举例详见表4。

老年大学开设的各项课程,极大地丰富了老年人的退休生活,吸引了大量老年人参与。在例10当中,视频影像呈现了老人们下棋、跳舞、打太极等画面,为视觉诱因,旁白“更新知识的殿堂,健身养心的场所”为听觉诱因,诱发受众对老年大学的正面评价(+价值);例11,老人的话语“我们做的那些披萨,比必胜客都好”,以及视频图像中呈现的老人在烹饪课的成品,诱发对老年人烹饪技能的正面鉴赏(+价值)。老年人在老年大学中有自身的兴趣和爱好,在学习过程中寻找到自身价值和生存意义,提升了自身的社会存在感,总体呈现出多才多艺,老有所乐的老年形象。

Table 4. The appreciation resources in The Firsts in Life

表4. 《人生第一次》中的鉴赏资源

6. 结论与不足

根据上文中态度资源的多模态分析,可以发现《人生第一次》中多使用正面的态度资源,常用情感和判断资源来塑造老年人形象,对其形象的总体评价是积极、正面的。其中,情感资源使用最多,占比66.2%,快乐和满意出现的频率最高,建构出老年人幸福美满、相濡以沫、牺牲自我的正面形象以及孤独的负面形象;判断资源占比26.7%,坚韧和才干出现的频率最高,构建了老年人积极进取的形象;鉴赏资源占比最小,构建出老有所乐的形象。作为一部央视纪录片,《人生第一次》发挥出社会文化宣传和情感态度激发共鸣的双重作用。从资源的调配特征上讲,影片在态度意义的建构过程中,诱发条件多为视觉、听觉资源;在态度意义的表达方面,以显性语言、面部表情和动作为主,与声音特征、道具等多种模态符号资源的相互协调配合实现,从而更加直接、充分以及全面地实现语篇的态度意义和形象建构,引起观众强烈的情感共鸣和价值认同。

纪录片作为塑造主流价值观的重要工具在对受众的态度转变上具有重要作用。通过对纪录片中老年形象的多模态分析,反映老年群体的生存现状,解构老年刻板形象,展示出老年人积极、健康、向上的形象,使大众更加真实全面地了解老年人,减少对衰老的恐惧,从而推动实现老年人话语增权。为从健康老龄化到积极老龄化、再到活跃老龄化的转化提供一定启示。

本研究仍然存在许多不足之处:语料来源单一,仅选取一部纪录片为语料,分析具有主观性和局限性;没有对视频中的背景音乐、色彩资源等进行分析。

参考文献